首頁 評論 新冠肆虐下扭曲的世界─我們對立却相似,都宣布對方不配為人:《分身》選摘(3)

新冠肆虐下扭曲的世界─我們對立却相似,都宣布對方不配為人:《分身》選摘(3) 由於難以獲得關於疫苗風險可靠、深入的訊息,各種謠言,例如朋友的朋友在注射「疫苗」後生病或死亡,在數位世界成為小道消息流傳。(資料照,美聯社)

和多數人一樣,我不知道 COVID-19 的病毒從哪裡來—從武漢的傳統市場來,或從武漢病毒研究所生物安全四級實驗室來,或完全從別的地方來。但回想起來,我確實發現,我太快接受官方說法的表面意義—來自出售野生動物的傳統市場。

老實說,我接受這種說法,因為符合我自己的動機推理,並強化我的世界觀:如果這是人類過度壓迫自然,結果被反咬一口的例子,那麼這個傳染病對我來說,就不那麼可怕了。隨著時間推移,「實驗室洩漏論」成為沃夫和班農等人在鏡像世界中的關鍵話題,並夾雜毫無根據的生物武器說法和大量的反亞裔種族主義,似乎有更進一步的理由,不去重新檢視事實。即使越來越多的事實和數據逐漸堆疊,催人認真考慮實驗室洩漏假說,多數自由派和左派這幾個月來都懶得去看,因為我們不想「像」他們,就像我不想「像」她一樣。奇怪的是,他們過度的陰謀論助長我們輕信。他們「質疑一切」導致我們許多人質疑得不夠。

同樣地,全新的疫苗對於懷孕或備孕婦女的安全性,本應更加謹慎處理。評論不應輕率認為問題輕佻或瘋狂而草草結束,對於疫苗將如何影響生殖健康的擔憂,應在公開辯論和可靠媒體中有足夠的表達空間。在這些場合,應邀請生殖醫學專家解釋疫苗的研究方法,並說明在懷孕期間免疫系統特別虛弱時,防禦 COVID-19 更不容易。因為當妳懷孕或考慮懷孕時,對新興病毒的疫苗感到擔憂是再合理不過的事—我懷孕時甚至擔心吃軟質起司。此外,許多人無論懷孕與否,都有充分理由不相信大型製藥公司和政府,尤其在兩者互相配合的情況下。像密西根州弗林特這樣整個城市的水都被汙染;當天然氣公司告訴你液壓破碎法是安全的,並請你不要擔心地震和可以點火的自來水;儘管孟山都公司不斷遊說,不讓自己的年年春( Roundup )被禁,但那個除草劑確實與癌症有關;當大型藥廠兜售引發鴉片類藥物危機的藥物時—在這樣的時代,懷疑壟斷是完全理性的。

嬌生公司,作為一家主要的疫苗製造商,近年來不僅陷入鴉片類藥物的訴訟,還因幾種處方藥,甚至是隨處可見的爽身粉(被發現含有石棉)造成的傷害,被勒令支付數十億美元的法律和解金。 6 在這樣的背景下,加上在許多進步主義的場合中,既不針對疫苗辯論也不質疑安全性,因此,這麼多人去「做自己的研究」也毫不奇怪—找到我的分身,以及更多像她一樣的人,正帶著關於病毒照射和大規模不孕的瘋狂說法等待。

(相關報導:

書頁下的戰場》歷史不寫這些東西,但我們記得:香港的七個文化標記

|

更多文章

)

被摒除在外的不僅是對不孕的擔心。大多數嚴肅的新聞媒體對 COVID-19 疫苗的不良反應保持沉默,只進行零星報導。無論是十幾歲男孩和年輕男性在接受最初的 mRNA 注射後出現罕見的心臟發炎病例(這種現象正在接受美國疾病管制中心監測),還是接受輝瑞和 BNT 生產的二價 COVID-19 疫苗老年人,中風機率可能略有上升(美國疾病管制中心在二○二三年初提出這個問題)。 8 每種疫苗都有風險(當然,任何醫療程序或藥物都有),而這些傷害反應的報告,即使證實,也不會否定接種疫苗的價值或重要性: COVID-19 本身對大多數人口仍然代表更大的健康風險。

這些事情原本可以由醫學專家輕易解釋,幫助民眾衡量健康決策的得失。然而,許多新聞報導似乎被恐懼控制,只要稍微提及可能的風險,就會傷害疫苗接種的信心,進而為陰謀論的群眾提供糧草。結果,事實恰恰相反:由於難以獲得關於疫苗風險可靠、深入的訊息,各種謠言,例如朋友的朋友在注射「疫苗」後生病或死亡,在數位世界成為小道消息流傳。這為我的分身和其他在注意力經濟中的騙子打開一扇大門,使他們能夠自我定位為無所畏懼的醫學調查員,梳理原始疫苗試驗數據,以及傳言被壓在疾病管制中心的報告。通常,這些沒有醫學學位的人缺乏專業知識來正確解釋這些報告。當然,這並不阻止他們精挑細選每個自稱的說法或實際的負面反應,以支持他們不斷高呼的論點:一場疫苗「種族滅絕」正在進行,而這一切在三流媒體中被大型藥廠資助的走狗掩蓋。

再一次,這顯然是一種投射:二○二二年四月,研究人員估計,在死於 COVID-19 的一百萬美國人中,有四分之一的生命「可以透過基礎劑的疫苗預防」。

這一百萬人中的四分之一如果接種疫苗,就能活下來。這種災難性損失的責任很大程度應歸咎於那些散布不實訊息的人。雖然這些疫苗並非沒有風險,但在降低 COVID-19 嚴重程度方面卻非常安全且有效。儘管如此,我們或許應該承認,許多媒體機構淡化或完全忽視罕見的疫苗不良反應,這樣的決定可能促使人們尋找更劣質的資訊來源。當編輯和記者因擔心觀眾無法應對複雜事實而迴避重要話題時,並不會遏制陰謀論蔓延,反而會助長發展。

關於是否關閉學校和面對面學習,這個爭論同樣受到類似兩極化邏輯的影響。學校和公司需要關閉,這點無庸置疑—但是,為什麼購物中心和賭場在同一時期卻經常獲准營業?在二○二○年春天,最初不可避免的混亂封城時期過後,我們應該更加關注線上學習的成本:低收入家庭因為缺乏相關設備,權益受到影響;無法照顧許多需要面對面支持的發展障礙學生;單親父母無法離家工作,甚至在家工作時也受到影響,尤其對於母親;社會孤立則對無數年輕人的心理健康造成負面影響。

解決方法不是在病毒仍在肆虐、疫苗尚未普及之前就隨意打開學校大門。然而,關於如何重新構想公立學校,使學校在病毒肆虐的情況下依然安全—例如縮小教室規模、增加教師和助教人數、改善通風、加強戶外學習—這些更廣泛的討論又在哪裡?我們早就知道,青少年和青年在封城期間面臨心理健康危機,那麼我們為什麼不投資戶外環境和娛樂活動,讓他們遠離螢幕,與其他年輕人在社區中互動,為我們這個陷入困境的星球貢獻有意義的工作,同時振奮他們的精神?

在與病毒共存的頭幾年,我們陷入封鎖與開放的二元對立,卻沒有考慮許多其他選擇,也缺乏深入辯論。面對陰謀右派如洪水般湧來的謊言,許多自由派和進步主義者選擇僅僅捍衛現有的措施,儘管事實上我們可以並應該要求更多。

彷彿就像某件事情在鏡像世界中變成一個問題,在其他地方就自動不再重要。這種情況在許多事情上都曾發生,有時我覺得我們就像相反的木偶一樣被綁在一起:他們的手臂向上,我們的手臂向下。我們踢,他們擁抱。

我們也開始用一些不舒服的方式互相模仿。遵守公共衛生措施的人對那些不遵守的人進行評價,因為他們拒絕將免疫功能低下者的福祉置於自己的便利之上,而且漠不關心醫護人員所做的巨大犧牲,所以未接種疫苗的人擠滿 COVID-19 的病房。他們怎麼這麼無情?怎麼如此願意區分人類生命的價值?然而,當未接種疫苗的人感染 COVID-19 時,許多曾經批評這些人無情的人又會說,那些人可能不值得接受醫療保健,或者發出一些糟糕的笑話(不一定是笑話),例如 COVID-19 可能會讓世界上愚蠢的人消失。法國總統馬克宏甚至說過,未接種疫苗的人不是正式公民。我們彼此對立,卻不知為何變得越來越相似,願意宣布對方不配當人。

更多新聞請搜尋🔍風傳媒

因為你,我們得以前進,你的支持是我們的動力

贊助風傳媒

更多文章

蔡尚謙觀點:燭光猶在─致幸彤,和不做浮塵爭自由的人們 幸彤,你好嗎?上次寫信給你,是去年3月的事了。那時,恰逢香港國安法發布之際,我看了以你為名的紀錄片《幸彤在監獄》,在台灣的風傳媒寫了一篇文章〈幸彤在監獄,猶記天地有正氣〉寧化飛灰不作浮塵很巧,上星期,在李明哲先生的邀請下,我在西門町的真善美戲院又看了一部劉健倫導演以香港2019年以來反送中、反威權、爭取民主為主題的紀錄片:《寧化飛灰》(Rather Be A......

書頁下的戰場》香港移民及商人,一場穿越殖民、逃難與資本流動的百年旅程 你可曾想過,「香港商人」這個身份,究竟是怎樣誕生的?他們是白手興家的自強典範?還是借助殖民制度與華洋中介的歷史角色?在全球資本與政治動盪交織的背景下,香港的移民與商人群體,正好為我們提供一段關於城市如何創富、創傷與再生的多重歷史。本次整理的五本專書,分別聚焦於林護、李嘉誠、永安家族、女性商人群體與華資企業的資本遺產,帶領我們從不同角度認識百多年來「移民—商人......

觀點投書:2758號決議不涉臺,政府無須強納爭議 國教院建議將一九七一年聯合國通過的二七五八號決議的中英文史料納入高中的歷史科目,要培養高中學生閲讀歷史史料,讓學生了解該決議中的意涵。但二七五八號決議的背後涉及許多歷史的背景及解釋的問題,若連學者都有不同的看法,如何載入高中教科書,將爭議過大且有政治意圖的內容納入教育,這樣的作為反而不適合學生的認知及學習。二七五號決議的爭議點即是中國代表權之爭,「中華民國」......

觀點投書:執法變犯法?揭開台灣警察強制力的荒謬真相 在任何一個法治社會中,法律不僅是規範人民行為的工具,更是一種社會共識的展現,其與道德、習俗、宗教同為社會規範,最大區別在於—法律具備「國家強制力」作為後盾。然而,這份強制力若無正當程序與社會信任支撐,其實踐便可能從維護秩序的利器,淪為壓迫人民的工具。尤其對於處於執法前線的警察而言,如何在合法授權與社會期待之間找到平衡,始終是難以化解的兩難。新北淡水的案例即是......

觀點投書:波蘭為何總是親美疑歐?歷史創傷與戰略焦慮的選民選擇 2025年波蘭總統選舉結果出爐,選民再次將政權交給一位明顯親美、保守、對歐盟持懷疑態度的納夫羅茨基(Karol Nawrocki)。這樣的選擇在歐洲自由派圈內引起擔憂,但若回頭檢視波蘭歷史與戰略文化,這一結果其實一點也不令人意外。波蘭是歐洲地緣政治的「走廊國」——夾在德國與俄羅斯之間,歷史上反覆遭到瓜分、侵略與出賣。1939年納粹德國與蘇聯秘密簽訂《莫洛托......

第一金法說》報雙佳音 獲利拚增3%、明年配息率有望逾6成 第一金控今(4)日舉行法說會,受到呆帳淨提存金額低於預期、Swap換匯交易收益優於預期等因素影響,核心子公司第一銀行今年稅後純益有機會較去年同期增加5%~6%,推升第一金控今年稅後純益有機會年增3%,明年現金股利配發率(簡稱配息率)更是有望回復至逾6成水準。第一銀行今年前4月稅後純益89.8億元、年增5.3%,第一金控發言人李淑玲副總表示,一銀今年全年稅後純......

前綠委陳歐珀涉貪 法院裁定羈押禁見 台北地方法院2025年6月4日深夜裁定民進黨前立委陳歐珀收押禁見,羈押庭法官認為被告陳歐珀經訊問後否認犯行,而且根據檢方調查及陳歐珀的供述及證據及卷附證據資料,認為被告陳歐珀涉犯貪污治罪條例第5 條第1 項第3 款職務上行為收受賄路及不正利益罪、貪污治罪條例第6 條之1 財產來源不明罪、洗錢防制法第19條第1 項後段等罪之犯罪嫌疑重大。

法......

Honda HR-V小改款登場!頂規版百萬有找 5大厲害之處一次看 作為Honda全球戰略車款,HR-V自導入台灣以來廣受各年齡層消費者喜愛,成功攻佔小型跨界休旅市場。昨(3)日Honda Taiwan也發表HR-V小改款,首度搭載e:HEV電驅雙動能系統,以電為主、油為輔的革新動力配置,年販售目標為15,000台,平均1個月要賣超過1,250台,直接對標Toyota Corolla Cross。Honda Taiwan宣布......

中華電信被Google撤信任憑證 數發部稱已超前部署 黃士修列時序批「無恥」 Google日前宣布,將自8月1日起在新版Chrome瀏覽器停止預設信任中華電信所簽發的TLS憑證,而先前發行的網站憑證不會受到影響。數發部於3日召開記者會,部長黃彥男表示,數發部早在今年年初即掌握相關訊息,並提前採用雙憑證備援機制加以因應。他強調,這次事件的主因在於中華電信在管理與作業機制上處理不當,並非技術標準方面出現問題。然而,核能流言終結者創辦人黃士......

李在明當選不利台灣?郭正亮曝韓國為「這事」不敢得罪中國:他比較現實 韓國總統大選於6月4日清晨正式公布投票結果,61歲的進步派領袖李在明以超過49.4%的得票率,成功當選新一任總統。先前在接受《時代》雜誌訪問時,李在明被問及若中國對台動武,韓國是否會協助台灣,他回應「等外星人入侵地球時,再來思考這個問題」,這番話引發外界關注與擔憂,如今他當選後,韓國對台政策是否產生變化。對此,前立委郭正亮表示,李在明深知中國在朝鮮半島問題上......

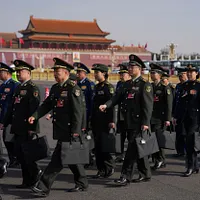

北京觀察》六四36周年敏感日 北京「外鬆內緊」維穩,罕見回應美國務卿涉台言論 天安門事件36周年之際,北京市內除敏感地區如天安門、中南海、西單、東單外有大批員警值守,亦在東西長安街兩側也有附近警力出動,解放軍301醫院附件也是有值守。不過,相比於往年維穩勢頭,今年則是「外鬆內緊」。多國駐中國大使館相繼在其社交媒體上發佈相關紀念活動的視頻及圖片,不過即便是外交機構帳戶,也遭到中國審查部門的刪除。其中,英國駐華大使館的新浪微博上發佈了一個......

看片要強制登記個資!Pornhub不爽法國新版年齡驗證,巴黎老司機將無法上線色色 知名線上情色影片網站Pornhub、Youporn和RedTube,為了對抗法國政府新版本的年齡驗證機制,他們決定暫停在法國營運,藉此向巴黎當局表達抗議。因為三個影音平台的母公司Aylo認為,法國馬克宏政府(Emmanuel Macron)的年齡驗證制度,不只讓他們面臨營運挑戰,也同樣讓眾多使用者面臨潛在的「個資外洩」風險,他們非常不認同這個制度,為此只能做......

北京觀察》海棠文學城風暴升級!大陸法學界聯署聲援「罪犯」,與當局上演一場「對決」 台灣海棠文學城事件持續發酵,即便是在敏感日,也一直處於大陸微博熱搜榜單上。從針對「中國言論自由的討論」到後期對於「中國司法問題」的不公,時至今日蘭州公安依舊沒有出面回應。有大陸多位學界和律師界的知名人士相繼為此發聲,並提供無償法律援助。其中一位來自北京的律師稱「如果都按照法律就是這麼寫的處理,誰還有辯護的主張」。另外,在大陸社交媒體上民眾圍繞該起事件的法律適......

「柯文哲鐵定被押到明年!」他揭民進黨瓦解小黨手法:跟對付徐永明一樣 北院近期密集審理京華城案,民眾黨前主席柯文哲因涉圖利、貪污等罪羈押至今。對此,前高雄市議員、前時代力量黨員林于凱指出,以時代力量前黨主席徐永明涉入SOGO經營權案的經驗,「柯文哲鐵定會被押到明年選舉」,民進黨瓦解本土第三勢力的手法高度類似,都先把黨主席營造成貪污形象,用判決影響政黨未來走向,案子卻一拖再拖,反正最後沒人關心他到底有沒有罪。林于凱在網路節目......

「李在明可能不太懂歷史!」呂秀蓮細數台韓戰爭史:我們是命運共同體 南韓總統大選落幕,由李在明當選新任總統,而由於李在明先前稱台海問題與韓國無關,更直言「等外星人入侵我再考慮中國侵台問題」,讓各界關注其外交政策。對此,前副總統呂秀蓮在《風傳媒》網路節目「下班瀚你聊」直言,或許李在明不了解歷史,「其實台韓是命運共同體,是唇齒相依的關係。」

呂秀蓮提到,李在明主張避免刺激中國,所以不要過度親美,導致他被認為比較親中,大家也懷疑......

感謝區公所牽線及各方協助 瑞芳國中與琴平中學打造台日姊妹校交流新模式、 創新迎戰AI浪潮! 瑞芳國中的學生及教師真優秀,常獲得各項比賽殊榮,也不忘積極接軌國際,因應AI狂潮來襲,以創新思維,主動積極參與各項活動與交流,提升自我競爭力,為自己拼一個更成功的未來!瑞芳國中校長許憶雯率領15位師生,前往日本參訪姐妹校琴平中學,進行第六次交流互動圓滿成功瑞芳國中校長許憶雯日前率領15位師生,前往日本參訪姐妹校琴平中學,進行第六次實體交流。這段友誼始於107......

颱風假是中共攻台最佳時機?呂秀蓮提2點示警:戰爭都像夢遊一樣進入 中共領導人習近平持續整肅軍方高層,國安局長蔡明彥對此分析,共軍短期內由演轉戰可能性不大。不過,前副總統呂秀蓮在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》提到,「南華早報」曾警告7、8月是關鍵時間點,最怕中共選擇在颱風假開打。她也提醒,大部分戰爭都像夢遊一樣進入,年輕人不要再繼續嘻嘻哈哈過日子,希望大家能收心。

呂秀蓮在節目中提及,「金融時報」及「南華早報」不久前都......

哈佛校友怒了!呂秀蓮批川普禁收國際生「太粗暴」:經不起檢驗 美國總統川普日前宣布撤銷哈佛大學生收取外籍生資格,並凍結22億聯邦撥款,引起校方及師生強烈反彈。對此,身為哈佛校友的前副總統呂秀蓮在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》批評,川普只看見外籍生搶走美國機會,就取消留學生資格實在太草率,並直言川普的政見目前來看就是經不起檢驗。

呂秀蓮曾在1978年取得哈佛大學法學碩士,同樣是哈佛校友的她表示,川普此舉是針對許多......

找工作來這找就對了! 新北就服站數量冠全國 勞工局積極打造 「30分鐘就業服務網」! 「30分鐘內即可抵達的就業服務網」,提供更快速便 捷優質服務新北市勞工局長陳瑞嘉今(4)日在市政會議進行「就業服務 就近服務」專題報告,分享近年勞工局已陸續設立「8站16台5據點」,達成「就服站數量全國最多」、「區區有據點」目標,另外未來配合「天下第一站」板橋站的搬遷,加上林口站年底設站,勞工局將打造一個透過大眾運輸工具,「30分鐘內即可抵達的就業服務網」,......

金讚!世界中學生U15運動會 新北小將勇奪3金7銀9銅 林口國中蘇柏陵一人游得雙金! 「2025年世界中學生U15運動會」在塞爾維亞舉行,中華隊勇奪24金、26銀、24銅,共74面獎牌「2025年世界中學生U15運動會」在塞爾維亞舉行,中華隊勇奪24金、26銀、24銅,共74面獎牌,其中林口國中蘇柏陵表現突出,在游泳男子組囊括2金2銀2銅,而本次參賽的新北市選手總計包辦19面獎牌,今(4)日於市政會議獻獎,市府頒發29萬元獎勵金。侯友宜表示,......

驚傳618萬筆保單外洩 金管會急電永達保經、請壽險公會瞭解情況 民視新聞網報導保險系統服務商kiwi86驚傳駭客入侵,618萬筆保單資料有外洩之虞,並提及永達保經為kiwi86的企業用戶。金管會保險局今(4)日傍晚緊急致電永達保經詢問情況,並指示壽險公會進行瞭解。金管會保險局副局長陳清源受訪時指出,根據永達保經初步回報,kiwi86有兩個伺服器,一個是公司本身的內部系統,另外一個是客戶資料,被駭客入侵的是公司本身系統,客......

「下酒菜料理競賽」網路票選開跑!迎接2025高雄啤酒節超強卡司 2025高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日盛大登場,超強卡司陣容備受矚目。高雄市政府昨(3)宣布搭配推出的「下酒菜料理競賽」自即日起至6 月7日開放第一階段網路票選,將選出18家店家進入第二階段評審試吃決賽,最終優勝者將可進駐高雄啤酒音樂節大會食堂打開知名度,歡迎各位上網替心儀的下酒菜料理投票集氣,選出心目中的下酒菜人氣王。高雄啤酒音樂節已成為高雄夏天最具代表......

高中生學習歷程造假被大學取消錄取 黃國昌對比她諷:學歷不實仍出任英國公使 一名錄取陽明交大醫學系的高中生學習歷程疑似造假,陽明交大今(4)日表示,書審資料中有多處陳述與事實不符,足以影響考試公平性,決議書審成績不計分,取消錄取資格。對此,立委黃國昌發文酸,高中生的學習歷程登載不實,被撤銷錄取資格,然後被認證學歷登載不實的人卻出任英國公使,民進黨政府的標準,令人嘆為觀止。日前一名高中生在社群平台分享,自己錄取陽明交大醫學系,而學習......

高市10生1校榮獲志工菁英獎 陳其邁讚揚獲獎青年「把小愛變成大愛」 為表彰青年志工在公益服務上的卓越貢獻,高雄市政府昨(3)日舉行「台新青少年志工菁英獎」表揚典禮,邀請10位榮獲「傑出志工獎」與「奉獻獎」的青年志工,以及1所獲頒「服務教育楷模獎」的學校代表參與,市長陳其邁親自接見並讚揚每一位獲獎者的奉獻精神。陳其邁市長表示:「很感動看到這些青年以小愛之名,實際行動回饋社會,將善意傳遞到社區、同儕與更多需要幫助的角落,真正把小......

優化深開挖工程線上管理!道路挖掘管理中心攜手勞動檢查處 開挖安全更智慧有保障 為保障勞工朋友的人身安全,提升高雄公共管線挖掘工程安全性,工務局道路挖掘管理中心與勞工局勞動檢查處攜手合作主動出擊,針對潛在危險性較高之深開挖工程,透過線上道路挖掘管理系統功能擴充與監督管理再強化,經由管線單位自行填報開挖深度,判斷屬深開挖案件,以確保管理單位在審核初期,即能確實掌握必要資訊,以便定期檢討安全監督措施與實際成效,並持續優化和調整未來管理策略。......

高雄市客家婚禮溫馨招募中!20對幸福名額 報名至7/31止 一年一度高雄市獨有的「客家婚禮」即日起開放新人報名,預計於114年11月29日在充滿客家意象的盤花公園隆重登場,邀請20對有志攜手共度人生的佳偶共襄盛舉。以傳統客家禮俗為基底,結合現代感動元素,為新人打造一團體婚禮高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示,今年婚禮以傳統客家禮俗為基底,結合現代感動元素,為新人打造一場別具意義的團體婚禮儀式。凡年滿18歲,對客家......

知名佛牌專家俊儀打造預約制佛牌空間,尊榮私密、珍稀收藏吸引高端顧客目光 在都市繁華之中,有一家佛牌店,外觀看不見任何商業招牌,卻悄然成為富人圈、藝人名流與企業家之間口耳相傳的靈性殿堂。這間名為「夢幻佛牌」的佛牌店,坐落於台北市精華地段的高級住宅區內,採預約制參訪,只為有緣人開放,致力提供最頂級、最具私密性的佛牌服務。「夢幻佛牌」由佛牌界資深人士—佛牌專家俊儀親自打造。他多年專研泰國佛教文化,親赴泰國實地拜訪無數知名高僧與寺廟,只......

春藝小劇場呼喚大人童心未泯!両両製造聚團 推《小王子sió-ông-tsú》 在成長的路上,我們是否還記得,曾經對生命提出過的那些疑問?2025 KSAF春藝小劇場由Taiwan Top新入選團隊─両両製造聚團傾力打造全新作品台語版《小王子sió-ông-tsú》,攜手陳盈達導演共創台語劇場,改編自法國文學經典《小王子》,融合台語八音與肢體語彙,將觀眾帶入一場獨特且深刻的劇場旅程,演出將於6月13日(五)至6月14日(六)在高雄駁二正......

高市圖寵物伴讀×人本交通遊戲坊來囉!6/28毛孩家庭交通體驗課開放報名 高雄市立圖書館與內政部國土管理署、高雄市政府交通局合作推動「閱讀交通慢看停」計畫,攜手無尾香蕉動物學校於今(4日)上午特別邀請信義國小學童做為首發,在高市圖新閱分館舉辦「人本交通之小小飼主遊戲工作坊」中作為主角,一起體驗寵物伴讀與人本交通教育實驗室,以打造孩子為核心的跨域體驗,將交通觀念、閱讀素養與生命教育三者結合,引導國小學童從遊戲與實作中理解「人與動物共......

精銳盡出!海安12號演習「海空分列式」6/8登場 艦艇、直升機 一次看過癮 高雄港史上最精采「海空分列式」6月8日即將登場!為歡慶一年一度的「國家海洋日」,海洋委員會以「萬象海洋,永續共融」為主題打造「2025第六屆國家海洋日」;當日上午10時,率先在高雄港第16、17號碼頭登場的「海安12號演習」,實兵操演「海上攔截圍捕」、「空中垂降救援」及「海空分列式」三大項目,海空一體精銳盡出。海委會除邀請國人參觀並呼籲千萬不可錯過,也提醒如......

天能綠電10日興櫃 雲豹小金雞去年大賺EPS 5.57元 Q1續強 被譽為「綠電交易所」的國內綠電售電業龍頭天能綠電(股票代號:7842),今(4)日舉辦興櫃前業績發表會,正式宣告將於6月10日以每股80元登錄興櫃,為其快速崛起的營運實力再添里程碑。作為雲豹能源(6869)旗下首家叩關資本市場的「小金雞」,天能綠電不僅在2024年繳出每股盈餘(EPS)達5.57元的亮眼成績,今年第一季更持續報捷,穩坐市場「綠電交易王」寶座。......

感受東台灣音浪!2025花蓮夏戀嘉年華連嗨五晚,新秀選拔搶15萬獎金 東台灣的夏日音樂熱浪即將來襲!備受矚目的《2025花蓮夏戀嘉年華》將於7月23日至7月27日,連續五個夜晚在花蓮市東大門廣場盛大登場,每晚七點準時開唱。這場全台暑假期間最大型的戶外音樂盛會將集結眾多巨星歌手與人氣團體,並以「五大主題之夜」呈現多元音樂風格。與此同時,「2025洄瀾新秀爭霸讚」也已開放報名,廣邀花蓮在地音樂人才角逐高額演出費及大型舞台演出機會。......

花蓮擬砸2.7億花東基金補貼台鐵票 徐榛蔚爭「全面補貼」力抗高票價衝擊 面對台鐵即將於6月23日調漲票價,其中北花蓮路段漲幅更高達32.5%,遠高於全國平均,恐對花蓮民生及觀光產業造成嚴重衝擊。花蓮縣長徐榛蔚今(4)日在縣議會定期大會中明確表示,縣府已於4月回函行政院國家發展委員會(國發會),原則同意動用約2.7億元花東基金補貼台鐵票價漲幅。為力抗此波高票價衝擊,徐榛蔚強調,縣府正積極爭取採「全面補貼」原則,範圍更將擴及未設籍但......

熊愛閱讀頒獎 國姓鄉圖書館雙冠王 「熊愛閱讀」於6月4日下午在文化局圖書館舉行頒獎,126所學校、20,361位同學參加認證,除選出縣長獎獎項,113年7-12月共閱讀了72 萬2,175本書,國姓鄉圖書館一舉拿下愛看書、愛創作全縣總評第一名,鄉長邱美玲到場領獎,並肯定圖書館的努力。南投縣「熊愛閱讀」護照計畫,113-2期「閱讀高手」及「心得達人」縣長獎,選出閱讀高手12人、心得達人36人、......

許智傑邀交通部長現場會勘!陳世凱:允諾打通高鐵捷運連通道 交通委員會許智傑召委與李昆澤委員,特別邀請交通部長陳世凱,南下會勘高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形,在地議員李雅慧、黃文志、楠梓區和昌里周海玲里長等也親自出席考察。經過在地李柏毅委員多次協商,已經取得共識,建置連通道有其必要性,工程上也具可行性。許智傑召委強調,連通道對高雄有三大指標意義,帶動演唱會經濟效益、轉乘運輸更方便、人流疏散更安全。許智傑也回顧,過......

中國選手在世壯運揮五星旗被驅逐出境?事實查核中心揭影音真偽 台北市、新北市政府主辦的世壯運在5月17開幕到5月31日閉幕,期間有影音平台流傳多支影片,聲稱有中國籍選手因為揮舞五星旗宣揚武統,被陸委會驅逐出境,消息在網路上瘋傳。對此,台灣事實查核中心進行2點查核,證實為「錯誤」訊息。世壯運在日前落幕,但近期有多個影音平台流傳多支影片,聲稱有中國籍的29名啦啦隊員、42名球員、17名隨團教練、9名裁判等,揮舞五星旗宣揚武......

退休資產配置這樣做!專家傳授「股債定存三分法」打造6%穩健現金流 進入退休生活後,理財策略也該大轉彎。投資達人怪老子提醒,退休前後的資產配置思維截然不同,該衝的時候要敢衝,該守的時候就得穩穩守住現金流。退休前衝資本、退休後穩現金流退休前,資產配置應以快速累積為目標,股票比重可以拉高,追求較高的資本報酬。但退休後,策略就要轉向穩健與保守。怪老子建議,此時應著重「低波動、高現金流」的配置。股債定存三分法:穩健領息不踩雷怪老子分......

別等視力惡化才警覺!眼科名醫揭4大傷眼行為,你中了幾項? 在數位時代,現代人高度依賴手機與電腦,卻忽略了日常用眼行為對視力的潛在威脅。《下班經濟學 名醫系列》 節目邀請眼科權威鐘珮禎醫師分享,許多小動作正悄悄傷害眼睛健康。以下四項常見的「傷眼地雷」,你中了幾個?4大最常見的傷眼壞習慣行走時滑手機,視覺晃動易疲勞:在行進間看螢幕,會導致眼球頻繁對焦、調節,容易造成視疲勞與眼壓升高。強光或黑暗中滑手機:明暗反差大,瞳孔......

迎世界環境日 十三行攜手綠建築酒店展永續實力 6月5日為聯合國發起的「世界環境日」,提醒全球重視環境議題、實踐永續行動。新北市立十三行博物館攜手榮獲鑽石級綠建築標章的將捷金鬱金香酒店,在「2025新北考古生活節」及「2025新北國際考古論壇」期間,邀請韓國、日本多家博物館館長來臺,展開永續設施參訪與交流座談,展現臺灣永續實踐成果,促進國際交流學習。日前,十三行博物館特別安排韓國國立海洋博物館、全谷史前博......

決戰缺工潮!花蓮就博會登場 釋近2000職缺助青年安心成家 面對全球經濟轉型與人口結構改變的雙重挑戰,花蓮縣的結構性缺工及青年人才外流問題亟待突破。為此,花蓮縣政府將於本週六(6月7日)上午9時至12時,在花蓮縣立中正體育館盛大舉行「2025花蓮就業博覽會暨友善職場事業單位表揚活動」。此次博覽會集結46家優質事業單位與軍方,一口氣釋出超過1,900個職缺,縣長徐榛蔚更親自喊話,致力協助青年在地安心就業、穩定發展,實現......

考察高鐵左營站與高雄捷運連通道 李昆澤:要求如期如質完工 立法院交通委員會今(4)日赴高鐵左營站考察「高鐵左營站與高雄捷運連通辦理情形」,實地了解轉乘動線優化工程、高鐵月台門建置進度與新列車汰換計畫。立法委員李昆澤表示,左營高鐵站為南台灣交通樞紐,轉乘便利與乘客安全攸關市民通勤品質,相關建設推動應更積極、更具前瞻性。李昆澤指出,目前民眾若從高捷左營站轉乘高鐵,需從地下一樓穿堂層上到高鐵站二樓購票,再下樓到地下一樓搭......

終結30年通學噩夢!中壢興隆街「微整型」 窄巷大變身 長達三十年,困擾著桃園市中壢區興國國小周邊學童與居民的通學噩夢,如今在一次關鍵的「微整型」後宣告終結!過去狹窄難行的興隆街(興隆三街至永豐街段),在市府投入466萬元經費進行拓寬工程後,於今(4)日展現了令人驚喜的「大變身」。桃園市長張善政親自視察完工樣貌,欣慰地表示,這項工程雖小,卻是地方期盼三十年的重要建設,成功點亮了學童的安全回家路,也再次印證市府「小......

台積電股價飆漲4.21%!人形機器人訂單爆發,這4家台廠誰最賺? 台積電(2330)昨舉行股東會,董事長魏哲家親自證實,人形機器人晶片訂單「表現很好」,更指出「現在就已經可以反映在財報上」,不需要等到明年。消息一出,台積電股價盤中翻紅,收漲40元,漲幅4.21%,收在990元,相關概念股同步走強。4檔台廠布局人形機器人!誰最有機會吃到訂單紅利?和大(1536):打進特斯拉供應鏈,減速機年底量產和大集團積極發展人形機器人零組......

信義區指標海砂屋「力霸皇家」動土!25年整合落幕 拚120年重生 延宕25年,位於台北市信義區永吉路上的「力霸皇家社區」海砂屋都更案,終於在今(4)日迎來重生的歷史性時刻。在市府、議會代表及數百名住戶的共同見證下,該社區正式舉行拆屋祈福典禮,宣告揮別長達四分一世紀的居住安全隱憂,預計將於民國120年華麗變身為地上24層、地下5層的嶄新住宅大樓,為223戶原住戶開啟安居新篇章。「力霸皇家社區」原為一棟屋齡39年的14層樓鋼筋......

小布《F1電影》扛5G重力飆速過彎!現役車手讚嘆「畫面超震撼、史上最好看」 在台狂破7億票房的《捍衛戰士:獨行俠》製作團隊,繼率領阿湯哥征服天空後,這次找來「不老男神」布萊德彼特主演《F1電影》挑戰地表最極限速度!今年已61歲的小布堅持親自上陣,駕駛真實賽車直催油門,在時速300公里狂飆下,每次轉彎都僅用肉身抵抗破壞性極強的5G重力,一不小心就可能衝出賽道粉身碎骨,刷新他從影以來最玩命拍攝紀錄,讓人見識到小布對電影的熱情與敬業態度,......

新冠疫情升溫 中市府強化社區疫苗接種、協調中央擴大快篩供應量 台中市議會市政總質詢,市議員張廖乃綸、黃馨慧關切新冠肺炎疫情急速升溫,要求衛生局與中央協調,盡速補足快篩劑,中市衛生局表示,加強社區疫苗接種,5月疫苗接種量為4月接種量4.7倍;公費新冠抗病毒藥物數量充足無虞;快篩數量不足問題已積極向中央反映,中央業已協調業者擴增產能,目前預估每周可供應逾70萬劑家用快篩。經統計至6月3日止,台中市6個月以上民眾新冠JN.1......

2025 SYM Fiddle DX 158試駕:為歐風旗艦速克達重新定義 一如既往地,在速克達市場中所謂的歐風車款已然是行之有年的開發主題,畢竟自義式設計傳承而來的精緻美學不僅不分性別地獲得廣泛大眾的喜愛,從流行文化到日常生活都有相當的接受程度。但正也因為如此,歐風車款在開發上也多少讓人感到似乎走到了盡頭,難以成就的顯著差異讓人在車款之間多少會感到同質性略高,不僅讓歐風座駕在更新上略顯裹足不前。可或許正是因為如此,擅長於車輛設計的......

深入中國AI驅動的「六四記憶斷層」!ABC獨家:中國運用高科技使天安門事件「被消失」 澳洲廣播公司(ABC)3日獨家揭露中國政府如何運用人工智慧(AI)及嚴密審查體系,全面刪除與1989年天安門大屠殺有關的記憶與討論。這套審查機制不僅更快、更隱蔽,還逐漸讓這段歷史在中國網路空間「消失」。天安門事件當年,超過百萬人湧入廣場要求政治改革與自由。這段歷史如今在中國的網路上幾乎全被AI和人工雙重審查「抹去」,只剩下極少數人仍在海外或地下空間努力守......

「街頭小霸王」林正杰辭世!蘇俊賓悼念:他沒變,是環境變了? 民進黨創始黨員、黨外時期以「街頭小霸王」稱號震懾政壇的林正杰,於3日因病與世長辭,享壽73歲。這位昔日與陳水扁、謝長廷並列為「黨外三劍客」的風雲人物,其後半生迥異於昔日戰友的政治軌跡及在重大社會議題上的鮮明立場。桃園市副市長蘇俊賓更在其臉書專頁發文悼念,拋出「會不會有一種可能,變的是他所處的環境。蘇俊賓在臉書上發文,以大安森林公園的觀音畫像,悼念林正杰。(圖......