2015年11月13日,週五夜,我一如往常窩在家翻譯,約莫十點手機開始響個不停,發出叮叮咚咚的訊息通知。是學校群組。我不疑有他拿起手機查看訊息,同學們正在更新自己的狀態:沒事,我在家,沒在恐怖攻擊的事發地點。你們在哪裡?

恐怖攻擊?這幾個字模模糊糊浮上我的腦海,從小生在台灣,沒有經歷過恐怖攻擊的我,讀到這幾個字一時反應不過來。

11月13日晚間9:20起,巴黎市區和近郊發生一連串恐怖攻擊。當時正在進行球賽的聖但尼法蘭西體育場首當其衝,之後巴黎各地的咖啡館、餐廳、劇院等地點,接二連三傳出自殺式炸彈客和大規模槍擊事件的消息,並一路持續至14日凌晨,整起事件共造成127人死亡。其中一個發生地點是距離我公寓三分鐘步行距離的La Belle Equipe咖啡館。

當時的我正在巴黎攻讀新聞攝影,恐攻結束翌日遂前往現場拍攝。出發前我並沒有特別的想像,但才一踏出家門,我就明白這件事對法國人來說造成多大的衝擊和傷痛。

從家門口步行到襲擊發生的咖啡館,短短三分鐘的路程,街頭絕非空無一人,行人三三兩兩,不發一語捧著花,腳步一致走向La Belle Equipe咖啡館。可是空氣卻前所未有的凝重死寂,彷如真空狀態,連腳步聲都像經過消音,感覺簡直快吸不到空氣。

抵達La Belle Equipe後,咖啡廳外早已聚集大批群眾,有人蹲伏著點蠟燭悼念,有人為死者致上鮮花,表情凝重茫然,相擁而泣。現場一片狼籍,咖啡廳玻璃上彈孔連連,滿地的碎玻璃,其中一個彈孔上被插了一朵豔紅鮮花,一張簡短字條道出眾人心中困惑:Au nom de quoi?(為何屠殺?)

下一個前往拍攝的案發場地,是同樣位在巴黎第十一區的巴塔克蘭(Bataclan)劇院。事發當下是週五夜晚,劇院內正在舉辦一場演唱會,衝進去後恐怖分子不分青紅皂白掃射現場,挾持無辜觀眾。翌日早晨抵達時,現場已以封鎖線圍起,我只能站在媒體旁遙望劇院。

巴塔克蘭劇院外,同樣有許多圍觀聚集哀悼的群眾,隔著一條條封鎖線,我在他們的臉上看見同樣迷惘心痛的神情。我從沒看過這樣的畫面,除了感到震撼,我說不出話。我以一個外來者的身分按下快門,記錄這一刻。隔天在新聞攝影課上,我沒有分享這組照片,老師問我為什麼不,我搖頭。不知何故,我總覺得不適合由我來打開巴黎恐攻的檔案匣,我已經不知道該以什麼樣的身分或心情來分享圖片。畢竟它們不只是圖片,背後象徵著更難以理解的事實和感情。 (相關報導: 拜登攻破喬治亞票倉、收復賓夕法尼亞!36張選舉人票可望入袋,川普優勢已消散無形 | 更多文章 )

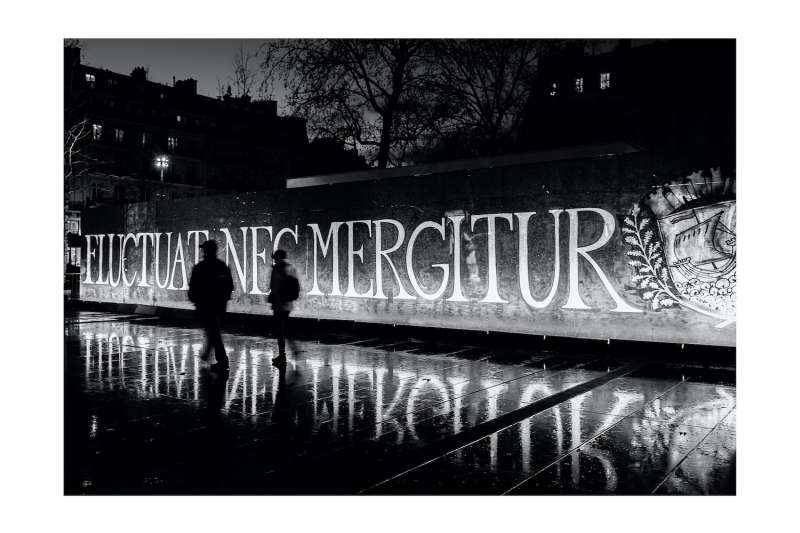

接下來這三個多月,我重返事發現場以及巴黎人最常聚集發聲的共和廣場。在這裡,我看見法國人的凝聚力,民眾現場演唱,媒體前來採訪,各種紀念儀式也在這裡舉辦。這幾個月來,法國人的情緒已從剛得知恐攻消息的震驚、恐懼、憤怒、困惑、沉痛、悲傷,漸漸轉化成堅強與力量。在這裡,法國人大聲說出Meme pas peur(沒在怕),因為他們知道怕就等於輸了,面對恐怖主義,他們不輕易低頭示弱。在這裡,他們豎起紀念碑,揮舞法國國旗,高舉Je suis Charlie的牌子,表明「我們都是查理」。