BBC記者傅東飛(Rupert Wingfield-Hayes)的三人採訪團隊上個星期被北韓當局拘留後驅逐,並被迫為自己的報導做出了道歉。傅東飛被單獨關押10個小時,並遭到了審問。現在傅東飛寫出了自己的這段經歷。

在北韓待了一個星期之後,我早已做好了回家的凖備。這次為了三名諾貝爾獲獎者訪問平壤的報導之行令人疲倦,而且壓力很大。

在平壤,如果沒有五個官方派出的隨行監督人員陪同,我哪兒也不能去。晚上,BBC團隊都集中在有人看守的小區內的一個非常熱的別墅中。我們和每個人都發生了矛盾。我們的北韓監督人員已經很公開地敵視我們。

我們都期盼著能夠回到北京喝上一杯冰鎮啤酒和睡上一個好覺。

出於某種原因,在平壤飛機場的女移民官花了很長時間檢查我的護照。當她最終在我護照上蓋章的時候,其他人都已經通過安檢去了登機口。當時我就感到很奇怪,但是卻沒有馬上引起我的警惕。

然後一名北韓邊境官把我叫了過去 – 在他手中有我的數碼錄像機。他手指著一個走廊說,「我們需要對這個進行檢查。」另外一名邊境官在後面的一個房間試圖從電腦上打開我錄像機的文檔。

「有什麼問題嗎?」我問道,「那個卡上什麼都沒有。」他回答說,「就等一下」。

「我不能等了,」我說,「我需要搭乘飛機去北京。」這名邊境官直視著我說,「飛機已經起飛了。你不會去北京。」

到這個時候,我的警覺感迅速地充滿全身。我暗想,「天呢,這是真的。我的飛機要起飛了,我卻被留在了北韓。」

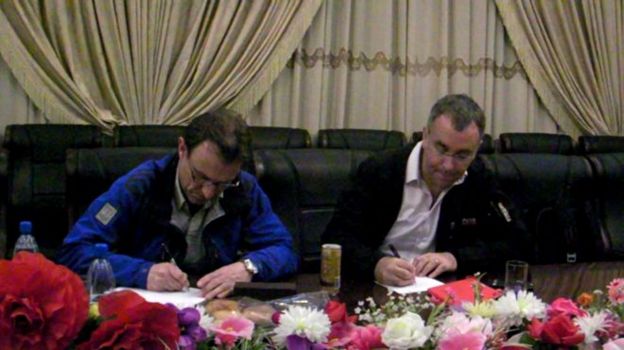

傅東飛和同事伯尼(Maria Byrne)和古達德(Matthew Goddard)在北韓 但實際上,並不是這樣。當時我的同事伯尼(Maria Byrne)和古達德(Matthew Goddard)拒絕登機,並對那些推著他們上飛機的北韓人大喊。

我們之前的督察人員中的兩人在這個時刻出現在門外。他們說,「我們會帶你去見有關部門,一切都會清楚。」

我被帶著走進了一輛等待的汽車裡,一邊有一個監督人員,坐在後座上。

汽車行駛在平壤空蕩蕩的大街上,沒有人說話。眼看著那些混凝土公寓樓,我腦中考慮著這自己的處境。

除非有高層的指示,即使在北韓,你也不會拘捕一名來訪的記者。 我當時想到了美國學生瓦姆比爾(Otto Warmbier)因為從酒店中偷了一幅宣傳標語而被判勞教15年。我是否會成為下一個在其國家電視台中露面的人?

傅東飛被帶到了一個酒店的會議室接受審問。(圖片來源:北韓) 汽車駛入了一條陳舊的灰色酒店車道。我被帶到了一個會議室,並被告知要坐在那裡等待。房間最遠處的那面牆上有大幅的金日成和金正日像。

有幾個身著深色毛式服裝的官員進來坐在我對面。年長的先說話了,

「魯伯特先生,這個談話可以迅速簡單地結束。但這要取決於你的態度。」

我被告知,我的報導侮辱了北韓人民,我需要承認自己的錯誤。他們拿出來三篇在BBC網站上發表的文章,那都是我在三名諾貝爾獲獎者訪問期間的報導。

我疑惑了,他們可能指的是什麼呢?他們給我看了其中一篇文章,上面用黑筆在一些文字上做了標記。

「"The grim-faced(臉色陰沉的) customs officer is wearing one of those slightly ridiculous oversized military caps that they were so fond of in the Soviet Union. It makes the slightly built North Korean in his baggy uniform comically top heavy. "Open," he grunts, pointing at my mobile phone. I dutifully punch in the passcode. He grabs it back and goes immediately to photos. He scrolls through pictures of my children skiing, Japanese cherry blossom, the Hong Kong skyline. Apparently satisfied he turns to my suitcase. "Books?" he barks (他嚷道). No, no books. "Movies?" No, no movies. I am sent off to another desk where a much less gruff lady is already looking through my laptop."

我心想,「他們不是真的吧?」他們把「臉色陰沉」(grim-faced)理解為「醜陋」(Ugly),而說我使用的「嚷(Barks)」是在顯示我認為他們聽起來像狗。

Image caption審問傅東飛的兩名官員(圖片來源:北韓) 他說,「我學過英語語言文學,你認為我不理解這些詞的意思嗎?」

他們要求我承認錯誤長達兩個小時,最後這名年長官員站起來要走。

他說,「很明顯你的態度會使事情變得困難,我們除了進行全面調查別無它法。」

他表示,「我來自司法當局。我是調查過裴俊浩(Kenneth Bae)案件的人。現在我將會調查你。」

在南韓的異議人士希望能夠釋放裴俊浩。 我一下子感到毛骨悚然。裴俊浩是2013年被平壤當局判15年勞教的美籍韓裔人士。

他們開始逐字逐句地檢查我的文章 – 幾乎在每句話裡都能找到問題。但是用詞並不重要,這些都是向我投擲的彈藥,以迫使我承認錯誤。

我說,「我們可以整晚都坐在這兒,我不會簽任何字。」

這名年輕官員也回擊說,「我們有的是時間。這可以是一晚上,一天,一個星期或者一個月。選擇權在於你。」

他們一個小時一個小時在重覆對我的譴責,沒有止境。每兩個小時他們會休息,另外一組接替。他們開始使用「嚴重的罪行」這個詞。

到這個時候,審訊已經過了五個多小時。那個時候在平壤的另外一個酒店中得到了提示,不過我當時不知道。

當時,由亞洲區總編周飛鵬(Jo Floto)帶領的另外一支BBC團隊也在平壤,他們是在報導北韓勞動黨的黨代會。我在北京的同事打電話告訴他們我們沒有回到中國。周飛鵬開始試圖找到我們。他讓他的監督隨行致電外交部,但是卻完全不知道我們在哪兒。又經過了兩個小時,這名監督隨行才得知我被關押的地點。

在我的審訊室,他們開始拿出新的文章,由韓國媒體出版的文章。

年輕官員問我,「你看到了韓國媒體怎麼說你的報導嗎?」

「他們說這些報導顯示朝鮮政府說的所有事情都是謊言!」

「你來平壤之前與韓國媒體見面了嗎?」他問道,「你是不是和他們串通編造了反對朝鮮的宣傳?」

大約清晨1點半,我要求上廁所。每次我去上廁所,都有兩名監督人員和我同往。一人站在小便池旁邊,一個人站在我身後。

我這次去了廁所出來的時候,之前的一名監督隨行從另外一個房間出來。

我不知道是否該相信他。但是周飛鵬確實在來的路上。我後來得知,他抵達酒店的時候,他在外交部的監督隨行轉過頭對他說,「請記住,我們對於即將見到的人沒有任何控制權。」

傅東飛和周飛鵬的照片由北韓方面提供。 一個小時之後,周飛鵬被帶到了關押我的房間。我感到鬆了一口氣,但是他看起來很擔憂。他仍然不知道瑪麗亞和馬修被帶到了哪裡。完全沒有他們的消息。然後他指著年輕審訊官對我說,「看起來他並不在乎對於關押你對朝鮮所造成的影響,他看起來已經凖備對你進行審訊。」

我們需要快速解決這個問題。而要做到這一點,我需要做出悔悟。

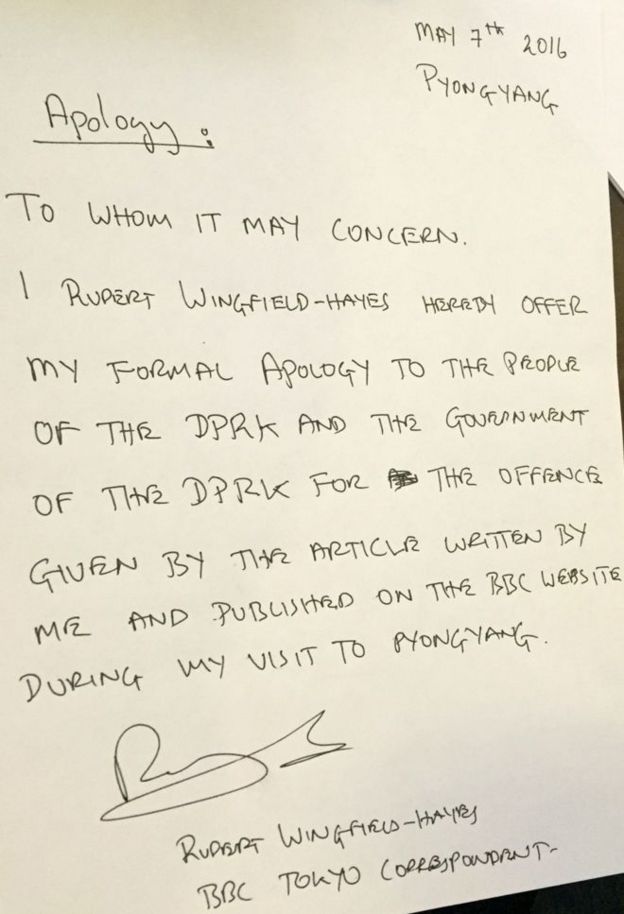

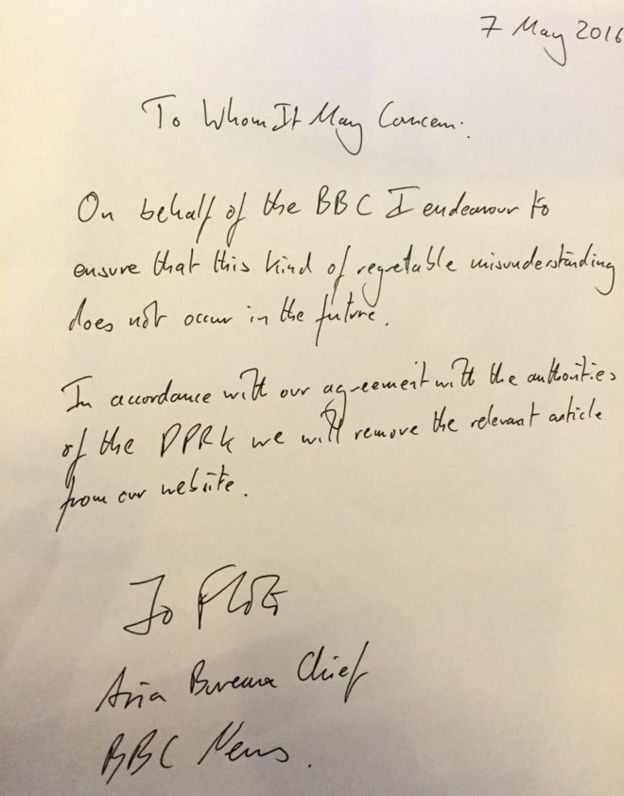

我們同意我會寫一封簡短信件「對我文章造成的傷害做出道歉。」我們同意這會是一份書面聲明,但是不會被公佈。

傅東飛的道歉信 他把那張紙交給我說,「為了顯示你的真誠,大聲地讀出來。」在房間的一角,一名手持錄像機的男子在錄像。

最後在凌晨3點30分,我被釋放了,我們被帶去見瑪麗亞和馬修。他們被關在平壤外山上的一個賓館中。從我在機場消失到這個時候已經超過10個小時,他們已經擔心極了。

周飛鵬在聲明中表示將會在網上去掉傅東飛的文章。 第二天,我們獲准轉到羊角島酒店(Yanggakdo Hotel),位於大同江(Taedong River)一個小島上。所有的國際媒體都被安駐在那裡,所以我們感到安全多了。但是在未來的兩天,我們仍然被禁止離開北韓。

忽然在5月8日我們凖備開車去機場的時候,北韓政府宣佈我被驅逐出境。

他們為什麼選擇要拘押我然後把我驅逐出境?我猜是高層的某個人認為我的報導給諾貝爾獲獎者訪問的成功造成了影響。平壤非常渴望得到認可。他們的平壤之行對於北韓政府非常重要。他們向這三位諾貝爾獲獎者顯示了國家最好的一面。他們見到北韓最聰明的學生。而我們的報導對於這個計畫具有威脅性,他們需要做出一個先例。

但是具有諷刺意味的是,他們這樣做讓我有機會見識到了北韓黑暗的一面。我被關押了10個小時。在這期間,我看到了在朝鮮要讓一個人失蹤是件多麼容易的事情。我感受到了其中的恐怖:被單獨關押、被指控自己沒有犯下的罪行,以及被威脅會受審而證據無關緊要,且毫無疑問會被定罪。