引言:

「我們都說中國是個幅員遼闊、資源豐富、人口眾多的國家;事實上,它是個漢族人口眾多,而少數民族幅員遼闊以及資源豐富的國家……」─1956年4月25日毛澤東講話,之後出版於1977年《毛澤東選集》第五卷。

只有遇到特殊的場合,比利才會飲酒;因而我在烏魯木齊大多數的夜晚,都是獨自一人前往市內西式的酒吧。老闆是個矮壯精實、蓄著長髮還留著山羊鬍,叫做宏的日本人,以及名為馬努斯,個性疏懶、頎長清瘦與臉上光亮的愛爾蘭人。兩人當初都是來烏魯木齊教外語的,現在已經是待在這裡八年的老鳥了。

這間酒吧是城市內外國人社群的聚集地,客人多數是學生或是英文老師,還有過路的旅客。不過,烏魯木齊也只有這個地方會出現維吾爾人與漢人比鄰而坐一起喝酒的畫面。你可以說它所吸引而來的客群為烏魯木齊的「波西米亞人」(bohemian),要不是他們的工作都和西方人有所接觸,就是排斥當地維吾爾人的娛樂選項。

維吾爾人時常光顧舞廳,中國人則因為害怕被戳上一刀,再怎麼樣也不會踏進去;對於那些想藉此勾搭維吾爾女子的外國人來說,也十分危險。漢人會去卡拉OK,或是中國人開設的酒吧,他們的威士忌都是整瓶整瓶賣,並且混著綠茶一起喝,還有永不歇停地在玩「吹牛骰」(liar's dice),對輸家的處罰就是得把所有的酒一口氣全喝光。有個北京的漢族朋友曾經告訴我,中國人其實不喜歡西方的烈酒,之所以喝也只是一種身分的象徵。他認為骰子遊戲不過是種強迫彼此去喝酒的方式。

在宏與馬努斯的酒吧內,所有人都混在一塊聊天、打撞球,因此當計分板上出現漢人的名字時,他們也別無選擇。而歐美人士以及少許的非洲人都會喝進口啤酒,不停聊著個人的中國經驗──還包括把妹,根本不在乎她們是漢人、維吾爾人、蒙古人、哈薩克人或是烏茲別克人。這算是微妙的整合,而把烏魯木齊如此分類也同樣讓人震驚。

單單就這點而言,這間酒吧就足以引起當局的懷疑了。宏說:「警方不喜歡我們,寧可要我們關門大吉。他們不喜歡外國人群聚在某個地方,也不喜歡維吾爾人聚在這裡飲酒。」宏很聰明,說話速度很快,八年的新疆歲月雖然讓他略顯疲態,他卻是極少數能夠流利使用維吾爾語的外國人,也只有靠他,才能調和酒吧員工間幾乎是每晚必定爆發的紛爭。

宏還說:「說真的,我比較喜歡雇用漢人,維吾爾人工作不太努力,而且彼此之間總是吵來吵去。如果他們自己都不設法取得共識,又怎麼會期望他們能完成什麼大事業?維吾爾這個字意味著『團結』,不過,他們從來沒能團結過,是中國人把新疆給建立起來的。一九四九年之前,這裡不過就是一連串的城邦國家而已。」這也是真的。在一九三○年代,新疆的原住民才開始使用「維吾爾」一詞。在那之前,他們的自我認同的範疇也是自己家園所在的區域,就是烏魯木齊人、喀什人(Kashgar)或是和闐人(Hotan)而已。

對於那些少數信奉維吾爾志業的外國人所表達出來的不切實團結,宏沒時間理會;而對於我能像當地人一樣暢行無阻,他也不覺得有何特別。他告訴我:「你看起來太乾淨了,就是個留著髭的西方人。如果你真心想像個維吾爾人,就不能再洗頭了。」維吾爾人是不會把個人衛生列在優先考量的。雖然他說得有理,可是這樣也未免太嚴苛。而我被誤認為最像當地人的經驗是,當我搭計程車時,司機問我是否是哈薩克人。

不過在這間酒吧內,還是有其他看起來一點都不像維吾爾族的人在飲酒,他們是生於斯長於斯的新疆人。這些人當中,身高六英呎的霏霏(Fei Fei)最讓我好奇不已,她的顴骨異常的高,柳葉眉顯示出她是道地的滿洲人;再來就是中國的韃靼人卡米爾(Kamil),他留著滿頭金黃長髮,大腹便便,喜歡穿著花襯衫,看起來像是海參崴(Vladivostok)某家酒吧的老闆。

卡米爾看起來也像是俄羅斯人,只有當他開口講普通話時,才會讓人想起來他是個中國公民。聽他說話有種違和感,會讓我想到某些外國人在中國電視節目上字正腔圓說普通話、而現場觀眾都把他們當成參加某場茶會的黑猩猩一樣,死盯著看。當然我也會目不轉睛地看著他們兩人,視他們為動物園內的稀有動物。相當多的韃靼人和滿洲人彼此通婚,因此他們已經不太具有原生的樣貌了,新疆是唯一還能找到他們原來容貌的地方。

他們遠房親戚俄羅斯的後裔早在幾世紀以前就跨越了邊界,韃靼人如今是中國人口最少的少數民族之一,人口還不足五千,大部分居住在靠哈薩克邊境,位於伊犁河谷(Ili Valley)內的伊寧市(Yining)。也有定居在在同個河谷,擁有二十萬人口的錫伯自治縣(Xibe)。韃靼人與滿洲人血緣相近,祖先都來自中國東北,十八世紀時被派遣到新疆戍衛的軍士就是這些錫伯韃靼人的祖先。他們和已經漢化的滿洲人並不相同,極其不同之處在於滿洲人的語言幾乎等同滅絕了,而錫伯還在使用著滿洲話。新疆是現今你還能聽到「清朝國語」──滿語──的所在,它遠離滿洲故鄉數千公里外,成為地理上極為諷刺的結果。

卡米爾似乎時間都耗費在飲酒,以及忙著「消滅」撞球台上的玩家,但他仍努力經營一家生意興隆的進出口公司。中國的韃靼人是出了名的精明,百分之九十五的人都有高等教育的背景,是全中國比例最高的民族──而且卡米爾還曾在莫斯科大學讀了四年書。

兩相對照,霏霏就是戶外型的。霏霏年輕時是新疆的明星籃球隊員,她帶著漢族旅客到阿爾泰山從事探險旅程,空暇時會去攀登西藏高峰。由於難得遇到血統純正的滿洲人,因此即使她膚色蒼白,還有張中國女性夢寐以求的瓜子臉,但她的客人都誤認為她是蒙古人。我還開玩笑告訴她,若出生在清朝她就是格格了。霏霏認真地答著,她的家族昔日有權有錢,在東北還有座巨大的莊園。

在這間酒吧耗上一晚能夠把時光回溯數個世紀之前,當時烏魯木齊還是民族和宗教的大熔爐。這裡是那些個昔日沿著絲路的大旅店、小客棧的當代版,從中東、中亞、印度和中國而來的客商晚上都會圍著篝火吹噓著故事。酒吧內有些客人的確是從中亞和俄羅斯而來,要和卡米爾做買賣。

他們來到烏魯木齊並非因為罕見的香料,或是異國情調新產品,平凡無奇的低成本家具和家電才是他們的目的;他們在新疆出沒的次數持續增加,就是新絲路正在興起的訊號。中國東南沿海工廠粗製濫造的廉價衣服與商品,透過了烏魯木齊朝西而去,中亞的自然資源則是反向而來。

雖然接近黎明時分,酒吧內的氣氛似乎仍沉浸在四海一家的微醺與荒誕之中──混雜各式族群,而遮掩了烏魯木齊的現實生活。就如同沙漠中的太陽照亮了漢人和維吾爾人之間友誼的本色,白天街頭有著一觸即發的緊張,而夜空會將其給遮掩住。從那些個坐在廂型車內、掃視過往行人的員警,還有站在銀行和大賣場外面保安們的眼中,就能察覺出來。

每當漢人和維吾爾人在同一區域時,彼此間的嫌惡顯而易見。例如販售蜜蘋果的維吾爾人與賣報紙的中國小販根本不看對方一眼,把對方當成透明人,相當極端。不過在烏魯木齊的市中心,漢人與維吾爾人每日還是得走在同條街道上,我不太會意識到,他們彼此間那份毫不抑制的仇恨有可能隨時爆發。

某個午後,比利帶我去和他的朋友馬爾丹(Mardan)碰面。我們和他約在賽馬場的邊緣地帶,看到他坐在一台廉價的國產奇瑞汽車的駕駛座上等著我們。他看起來像是諷刺漫畫版的維吾爾人:一對大眼、膚色黝黑、鼻梁彎曲、濃密黑髮還有胡亂長滿嘴巴兩側的鬍髭;一身閃亮亮的灰色襯衫和長褲在那雙讓人無法忽視的紅色假皮皮鞋上,更為顯眼。

他是那種所謂的黑牌計程車司機,包租一天車是七十元。「馬爾丹」這個名字在維吾爾語中的意思是「勇敢」。「如果走運,我一周能夠掙到一千元。」他說。儘管他待在烏魯木齊已好些年,不過還是不太會說普通話。「我沒受過什麼教育。只讀到國中,沒上高中。這是我賺錢最好的方式了。」他說。

由於二○○九年的暴動,促使當地漢人大量購入自家車,造成馬爾丹所開的低價二手汽車過度供給。烏魯木齊市內的漢人居民害怕再度發生暴力事件,他們不願意搭乘大眾運輸工具上班,也不願意讓孩童徒步上學──因為這些暴動中的漢族受害者有許多是在巴士上遭受到攻擊的。我曾經在醫院探訪過一位受傷的年輕女子,她的臉部腫大,有割傷和瘀青。她從一台機場巴士上給拖下來,幾乎被打個半死。

馬爾丹知道盛怒之下會驅使人們對毫無抵抗能力的婦女犯下駭人聽聞的暴行。在延安路曾有五名維吾爾人當街把一名漢人給殺死,馬爾丹的表親就是施暴的其中一員。他願意跟我談談這件事,不過在公開場合說這事讓他焦躁不安,所以我們開車穿過了賽馬場,停進某個相當僻靜的小巷內。

馬爾丹的表親就跟他一樣,高中都沒畢業。暴動當時二十四歲,且處於失業狀態。他先前唯一的工作經歷就是在某間餐廳的廚房做事。當烏魯木齊陷入暴動時,他也走上街頭。馬爾丹明顯不願意描述表親所犯下的恐怖行徑,只說:「他和朋友一塊出去,結果局面失控了。他不過就是在錯誤的時間點上,出現在不對的地方。整個家族的人都傷透了心。但他是個乖孩子,都會去清真寺,而且以前從來沒惹過禍。」

對於表親在攻擊事件中所扮演的角色,讓馬爾丹感到相當難為情,他也對這事以宿命論看待。「事已至此,我們也無力回天。」馬爾丹說。暴動之後,有二十五名維吾爾人被判死刑,他的表親因為到警局自首而逃過死劫。他當時別無它法,因為其中一名朋友已經被拘禁,並且也把他給供了出來。

現在他在離家一千公里外的阿克蘇監獄服刑,家人也因路途太遠而無法前往。馬爾丹說:「打從他被捕之後,就沒收過他的隻字片語了。獄方不准他通信。」他的雙親在開庭審判時見過他,可是沒法和他講上話。他們希望能夠出錢補償死者的家屬,好在幾年內就把他從監獄內放出來。我當時沒表示看法,那得給受害者家屬多大的鉅款,而且還要當局同意釋放以重罪被定罪的維吾爾人。

發生於二○○九年七月的示威活動,肇因於兩名在南方廣東省工廠內工作的維吾爾人遭到漢族的婦女同事陷害,在毫無依據的情況下被以強姦罪起訴,後來處死的新聞透過簡訊迅速傳到了新疆。透過網路、行動電話的傳播,中共極難對那些麻煩的新聞進行過濾檢查,唯一的方法就是封鎖所有的對外管道。在暴動爆發的幾個小時內,完全無法打電話到新疆,也無法接收、傳送訊息。

北京將這場混亂歸咎於於維吾爾族的「慣犯」熱比婭(Rebiya Kadeer)。她之前是極為成功的商場女強人,同時也是「全國人民代表大會」──中國橡皮圖章國會──的政協委員,漢人把她推舉出來,成為維吾爾人的模範樣板。不過當熱比婭開始抨擊中共的新疆政策之後,就與當局產生了衝突。在囚禁了六年之後,二○○五年她以保外就醫的名義遠赴美國,流亡到有大規模維吾爾族流亡人士的華盛頓。

熱比婭堅持要以和平、非暴力以及民主程序來建立獨立的東土耳其斯坦國。從那時起熱比婭就被選為「世界維吾爾代表大會」(World Uighur Congress)的主席。該會總部設於慕尼黑(Munich),把鼓動維吾爾獨立建國的流亡團體給團結起來,也是反對中國統治新疆的團體中最廣為人知的。中國政府一貫把熱比婭強加上分離主義分子和恐怖分子的惡名,並且立刻指控她以及該大會是精心策劃這場暴動的幕後黑手。

對於中共而言,分離主義是罪無可逭的。毛澤東與黨的最大成就即是統一中國,只要誰倡言分離就會被視為異端邪說。自從二十世紀起,知識分子就認定中國一整個世紀以來,始終為前殖民霸權國家所霸淩和剝削,都是因為欠缺民族主義情感。在一九一二年清朝被推翻之後,孫中山成為中國的第一任總統,那項主張被冠以民族主義或稱國族主義的理論給包裝起來。孫中山把滿洲人、蒙古人、維吾爾人和西藏人以及其他少數民族稱為「異」族,漢人則是中華文明的祖先黃帝的後裔。唯有團結一致,漢人才能維持優勢地位。

這是個宣稱所有的漢人都同屬於一個大家族,並且自動把少數民族給排除在整體中國人之外的教條。

維吾爾人把漢人視為入侵者,但北京不會同意或承認這樣的說法,只把熱比婭和世界維吾爾代表大會當成替罪羔羊。把責任歸咎給外部勢力,已經成為中共處理內部不安的方式;這是同時能把漢人的民族主義燒得更旺、又避免承認某些少數民族不願意成為中國人一分子的便利方式。

在和馬爾丹碰面之後,我上了第一堂維吾爾語的課,也是唯一的一堂。還在遲疑著是否要用我那破爛的普通話,就去遊歷新疆所有維吾爾人所掌控的地區──沒有意外的話,我想我只會說的那幾句維吾爾語會讓本地人笑出來,所以我該更謹慎以對才是。不過在認識到我那英文名字是珍妮(Jenny)的私人教師之後,才瞭解到幽默這件事並不在她的日常生活裡。

珍妮身形矮胖,有著濃又黑的睫毛,她在當地一所大學教授維吾爾語。她是個極為嚴格的老師──過去在中國一向得聽從老師教誨,不論是中小學還是大學院校,教師所得到的敬重遠遠高於西方。當她快速地喀喀發出一些基本的維吾爾字彙、片語還有數字時,我根本來不及把它們全都記下,得不時打斷她才能讓她把我沒聽到、漏寫的部分給重複一次。而這也惹來她的不快與輕蔑。

她這麼告誡我:「你根本不專心上課。我還以為你真想學好維語。」我拜託她別說那麼快,她便刻意放慢並清晰念出那些奇異的讀音,這讓我覺得自己像是個笨小孩。當我不確定該怎麼拼寫某幾個字詞時,她會應我要求寫下,不過卻是用阿拉伯文。我只好告訴她,中文的方塊字已經夠難了,希望她不要在教我維吾爾語的同時,又順便來堂阿拉伯文課。

我渴望熟悉維族人的生活方式,所以要學會她的語言。維吾爾人社群嚴謹的程度遠不如中東地區,不過還是同屬伊斯蘭文化。婦女一樣不與陌生男子交談,而維族男子也不樂見外國人去和她們攀談。但是珍妮並沒有戴著頭巾,也習慣與外國學生打交道,因此我私自認定這是聆聽維族婦女觀點的絕佳機會。

我先問她不包頭巾的理由。她說:「我是共產黨黨員,所以我不是伊斯蘭教徒。」中共現有八千兩百多萬黨員,要成為黨員,得先收到徵請才能加入,這是自我選拔的菁英模式。當珍妮還是學生時就被吸收入黨,黨員中只有百分之六是少數民族,而她是我所認識的第一名維族黨員。「我十九歲時被要求入黨。你也無法拒絕。這幫我取得了大學教職。如果沒有黨員身分,我是無法拿到那份教職的。」她說。

擁有大學教職,意味著能以低價購得校區內的房舍、醫療保險補助以及退休時還享有保障薪資。在中國,這些都是夢寐以求的福利。儘管中共聲稱採行社會主義政策,不過並未對公民提供免費的教育和醫療照顧;隨著中國近年來經濟蓬勃發展,公寓的價格也盤旋而上。學費、醫療費用和貸款就已經占去一般人收入的一大半。

珍妮為了得到相對優渥安逸的生活,也必須付出代價。縱使她宣稱黨規定不能戴頭巾、還有不得與家人同去清真寺禱告這些事都無關緊要,她仍說:「這不是什麼問題。如果我來自鄉下地區,那裡的人們所受的教育不多而且深信伊斯蘭教,這或許就會是個問題。」

她已經二十八歲了,在新疆這年紀的女子多已成婚,但她還單身未嫁。我懷疑是因為她選擇過比較自由的生活方式,而讓她更難找到另一半。珍妮狠狠瞪著我說:「我有交過男友,雖然我們分手了。」於是我問:「是維族人嗎?」「當然,我不會和中國人約會,也不可能嫁給他們。不是因為我認為他們比維族人差──我想所有男人都是差不多的──只是因為文化背景不同而已。」

我們已經脫離彼此會面的目的太遠,隨著時間的消逝,珍妮也愈來愈暴躁不安。我潦草記下我們交談的記錄,珍妮卻把我的筆記本給奪了過去,把那頁扯下並撕成碎片,丟到垃圾桶內。光這樣還不滿意,她拿起我的打火機,把碎紙片都給燒掉。她告訴我:「你是來學習維吾爾語的,不是來給我找麻煩的。」

當我把這堂引起爭論的課告訴比利時,他始終客氣有禮,保持微笑,並在我試著以維吾爾語點菜時,耐著性子忍受我的不斷打擾。他也單身,但他的問題和珍妮並不相同──他沒有穩定的工作和收入。這是我們罕有的夜間聚會,比利喜歡入夜後與家人聚在一起,但由於我即將離開烏魯木齊,因此請他去他最愛的餐廳用餐,以示道別。

他的弟弟穆拉特(Murat)也和我們一起用餐。他頭髮稀疏且髮線後退,看起來更老些,不過他也是一樣骨架消瘦、有張窄臉。穆拉特的外語並非英語,而是俄語──俄語是中亞地區的通用語。當比利看著網路上的切爾西球隊,幻想著移民到倫敦或是華盛頓時,穆拉特正為那些從新疆周遭國家來到烏魯木齊採購的外國人當翻譯或調停。

「我的客戶多半是居住在哈薩克的俄國人,還有哈薩克人和烏茲別克人。他們從工程機具到衣服、家電,無所不買。我得和賣家談判,安排運輸工具,然後從中分一點利潤。」穆拉特解釋。中國境內幾乎所有產品的價格至少都是該國的半價,加上與周圍地區相連結而快速擴張中的公路、鐵路以及航線,穆拉特不愁沒有客源,也是這個家庭中最會掙錢的人。

穆拉特多半的交易都在「華凌綜合批發市場」(Hualing Wholesale Mall)內完成,它是烏魯木齊能突顯出「絲路」旅程的傳統市集的現代版。「華凌」是新疆境內最大的市集,由兩棟都有八十萬平方公尺地板面積緊鄰在一起的大樓組成,位於烏魯木齊市區的北部。

四個樓層的各式商品五花八門,讓人眼花撩亂,不論鴨絨墊子、洗碗機、沙發、還是整套音響,都能在華凌找到,而且批發價格更是讓人動心。大多數的顧客會拖著裝有滾輪的行李箱和袋子亂逛,裝滿戰利品滿載而歸。採購量更大、需要貨車來載的人,就會把車停在後頭,之後再全都運走。

我們在三樓找到穆拉特一名長期配合的店東,是位名叫王光輝(音譯)的電視零售商。王光輝是生長在烏魯木齊的漢人,他坐在店內喝著綠茶,被播著不同電影和中國連續劇、而音量也各異的電視機給團團包圍著。他說:「哈薩克電視機的價格是這裡的兩倍,我的客人多數都會一口氣買個十台。其中也有些散客,來這買台電視機,然後搭上巴士就又回去了。」

許多漢人都在華凌內討生活,他們來自像是湖北武漢、浙江義烏和廣東東莞等以製造業聞名的城市。對於亞洲的貿易商而言,這些城市現今的知名度就等同於絲路全盛時期的喀什與西安──王光輝與其他貿易商所販售的商品都是來自這些個城市。王又說:「這裡百分之九十的老闆都是中國人,維族人不知道該怎麼經營一間店,他們和東岸毫無聯繫管道,也拿不到好貨色。」

穆拉特是極少數幸運的維族人,他的語言優勢讓他能夠在華凌當個中間人討生活,可是大多數他的同胞是不會踏足華凌的,對他們而言,這裡就如同北京的紫禁城一樣遙不可及──這也正是維族人被排除在家鄉經濟生活圈之外的另一實例。

烏魯木齊的乞丐會朝著多半是俄國或是哈薩克的商人(其中還間雜著少數幾名巴基斯坦或是印度人)靜悄悄地靠上前去。當我們走向商場後方的停車場時,乞丐還有所期待候在商場外面,而懸著德國車牌的卡車滿載貨物準備往西駛去。這肯定是條新絲路,卻非維族人會踏上的旅途。

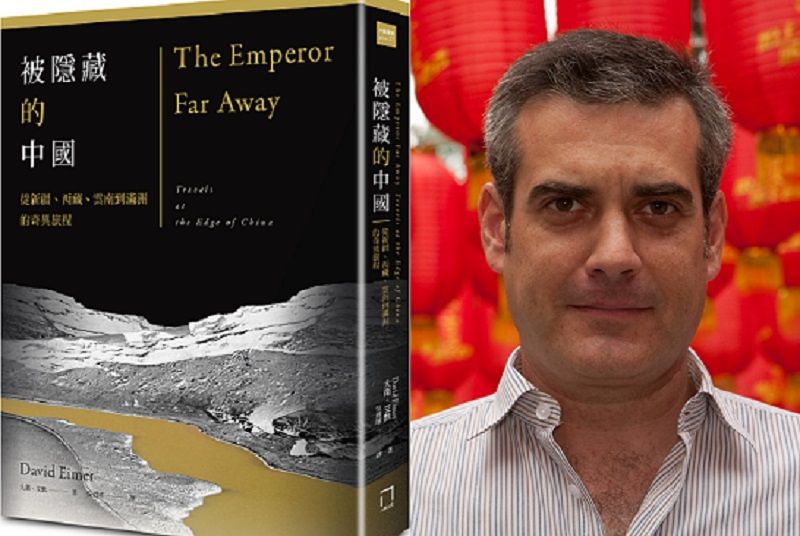

*作者於2007到2010年之間,擔任《週日電報》派駐北京的特派員,同時也是香港《南華早報》的專欄與特約作家;2012到二2014年間擔任《每日電報》的東南亞特派。他在1988年首度踏上中國,自此足跡幾乎踏遍中國的所有省份,在2005至2012年間常住於北京。目前定居曼谷,在二○一二到二○一四年間則擔任《每日電報》的東南亞特派員。本文選自作者新著《被隱藏的中國:從新疆、西藏、雲南到滿洲的奇異旅程》(八旗文化)第一部〈新疆─新闢之疆〉。