這個字的右半邊就是它的本相、本義,衍申的常用字屈指可數,它卻自成一個宇宙。

那年冬天,全班的小朋友都在比賽身上穿得下幾件衣服,有人穿八件、有人穿七件,都不是甚麼防寒的材質,即使穿得再臃腫肥厚,還是冷。只好趁下課十分鐘衝上教室頂樓,玩騎馬打仗。

必須是兩個底盤厚實、身材魁梧的大個子側身向前、四臂搭把、握成兩圈,由這兩人馱起一個體態輕盈、身手矯健的小個子,才會是最佳戰力組合。遊戲再簡單粗暴不過─某一方的三人組合將另一方的三人組合絆翻、拆垮,或者六個人滾作一團倒地之後,視騎壓在最上方的一人為準,裁定獲勝的隊伍。

班上敢玩也愛玩這遊戲的人不多,但也總湊得出七、八個隊伍。各自編組之後,一場混戰,很快就會分出勝負,就連在一旁呵著白煙看熱鬧的同學,也能分享鬥戰的熱烈之氣。的確,我就是那個從來都只能看熱鬧的,因為我不只個子小,筋力也弱,通常一上馬就給人隨手推倒了滿地滾著傻樂。

同樣很難與他人組成隊伍的另一個人是沈鴻烈,外號人稱「西瓜頭」,西瓜頭個子不小,但是後腦杓上長年貼著一兩塊黑皮膏藥,據說那膏藥下面是外觀紅腫、內在深不可測的癤子,也就因為那癤子太顯眼,沒有人願意和他並肩作戰。

有那麼一次,正當各組人馬整頓手腳、振作精神之際,估計是西瓜頭太想加入戰圈了,他忽然低聲跟我說:「你等等騎到我背上來,我們就這樣衝過去,把他們全部都放倒!」

不知道是哪來的信心和勇氣,就在他人發動一場混戰之際,我跳上了西瓜頭的背,扶著他的肩,很快地擠進戰圈,聽見有人大喊:「os─kay!」(當年我們說這句話的意思就是暫停),因為有人發現了我和西瓜頭並不是三人組合,然而西瓜頭不在乎這些,他一逕低頭猛撞,彷彿就是要把所有的人衝倒;而我,只是一件他使來並不十分趁手的兵刃罷了。

很快地,我被張國器和葉光陵戰隊的騎士吳品怡一把緊緊抓住,吳品怡個子比我還要瘦小,可是力氣出奇地大,他雙手抓住了我的衣領,就像扔鐵餅一樣地把我甩了出去。我的頭就撞在不知何時杵到我身後來的石牆上。接下來我聽見了上課鐘聲,滿地翻滾的同學大聲吼叫:「不算!不算!」看見西瓜頭的膏藥脫落了,癤子滲出血來。但他仍瞪著一雙虎圓虎圓的眼睛喘氣,還想找個甚麼人來推一推的樣子。

可是,我自己卻經歷了此生最奇特的一次神遊。

此後不知過了多久,我只有一段記憶:那是騎馬打仗之前七、八年吧?我可能只有兩、三歲大,父親帶著母親和我參加了一次國防部部內的參觀旅行,目的地是基隆港口的大小軍艦。行程當中,一度我在一艘較小的快艇裡,嚷著要小便,然而當時天候極壞,大雨傾盆,艙房門窗都緊緊關閉著,而室內也沒有廁所。父親掏出一條手帕,要我尿在裡面。我執意不肯,便放聲大哭了。

這件事在我成長的歲月裡常被父母拿來說笑,到底後來如何解決,我也沒有一點印象。可是,在暴風雨襲打的顛簸浪濤之上,面對一張手帕而不肯尿尿的記憶,卻在我此生首度、也是最後一度的騎馬打仗大挫敗之後盤旋腦際、纏祟多時。我稍微恢復神智的第一眼看見的,是站在講桌旁的社會科老師宋新民。社會科是下午一、二節課,那麼,上午的最後一節課,以及接下來的午餐、午睡都到哪裡去了呢?我怎麼一點影都不記得了呢?而我能夠想起的,怎麼就是父親掏出來、捧在掌心裡的一方手帕呢?

這件事,我只在二十年後跟一個號稱博聞強記、無所不通的同儕說起。我向他請教:「我那樣算是腦部受傷了嗎?會是永久性的傷害嗎?」

我那博學的朋友答覆我:「理論上,人只要經歷過了,就不會忘記任何事,你忘記了,只是沒有找到搜尋的路徑。應該問的是:騎馬打仗之後那一段時間裡的記憶路徑,為甚麼會被暴風雨裡的軍艦覆蓋?」

「為甚麼?」我問。

我的朋友非常哲學地回答我:「我不能回答你的腦子裡的問題。」

在常用字典裡,腦、惱、瑙算是一個群組,分別隸屬不同的部首,意思彼此無涉,右邊的字根也從未獨立成一個有意義的字,它甚至沒有讀音。左邊若是加上個「匕」,則是「腦」的本字,這個寫成匕的偏旁也和匕首無關,其實只是一個反寫的「人」,人的身體為甚麼要反著寫呢?因為造字的人有個奇特的觀點,認為腦在人體的後方;怎麼表現呢?乾脆把人體寫反。匕字偏旁的腦,就是一個大頭殻,上面長著幾莖頭髮──巛。

巛,是川的異體字,本義是較大的水流──可想而知:較小的水流就是ㄍ、再小的水流就是ㄑ;可是這裡還有更複雜的問題。腦字右上角的巛根本與大小水流無關,它就是頭髮的象形而已。寫成巛,是書寫同化的自然現象(就如同「春」、「秦」、「泰」三個字的上方都是三人,卻完全不是同一來歷,意義也各不相同)。

在頭髮底下,當然就是腦的本體了:右下角的「囟」(讀作「信」),是「頭腦蓋會合之處」。幼兒階段以前,人的顱骨前方柔軟似孔竅,謂之「囟門」。這個「囟」字很容易跟「囱」、「囪」混淆,事實上,「囟」字中間的「ㄨ」,就是腦的紋理,而被稱為「瑪瑙」的玉石之所以這麼命名,也是由於石中「文理交錯,有似馬腦。」(曹丕〈瑪瑙勒賦序〉)。

腦之為物也大矣。近代西方醫學的常識告訴我們:腦是一個我們不但沒有充分開發、甚至還可以說是低度開發的小宇宙。但是漢字之於腦,似乎帶著某種存而不論、敬而遠之的態度。雖然人的思慮、情緒、感官、運動無不與腦有關,可是繫諸於此之字,居然只有一個字:惱。

惱,和腦、瑙一樣,都是小篆以後才出現的字,本義是「有所恨也」。有的文字學家指出:這是因為人在憤恨動怒的時候會頭痛的緣故。頭痛,把腦、惱連結在一起,也就如此而已了。你若要問:人的七情六慾那麼複雜,怎麼都不關腦的事呢?是的,純粹從漢字的書寫和認知活動來看,我們把那些複雜的東西「一股腦兒」都放在「心」裡了。

此外,長期以來,由男性士大夫主導的文字詮釋傳統也不免透露出對於負面情緒的性別歧視。作為一種稱不上偉大的惡劣情緒,惱還可以寫成女字偏旁。所以,我們甚至可以大膽地推論:古人總在表現忸怩、悵惘的情感時用「惱」字,使之充滿受委屈的女性的氣質:「春色惱人眠不得,月移花影上欄干。」「笑聲不聞聲漸杳,多情卻被無情惱。」「夢斷漏悄,愁濃酒惱。」翻遍唐宋人詩詞,唯有李白的〈贈段七娘〉詩裡活用了惱字,他筆下的惱,沒有一點怨氣,全是強大的相思:「千杯綠酒何辭醉,一面紅妝惱殺人。」壯美極了!

我在讀小學的那個時代,台灣最重要的名物就是稻米和樟腦,我始終不明白,衣櫃和廁所裡發出陣陣刺鼻香氣的白丸子是哪一種動物的腦呢?樟樹不是植物嗎?植物又怎麼會有腦呢?

日後漸漸明白,原來老古人形容事物之精華,多用腦字。《本草》上說:南番諸國盛產一種香料,叫「龍腦香」,都是在深山窮谷之中才能得見,必須是千年以上的老杉樹,枝幹不曾遭到砍伐損動,才會產生自然的香氣。萬一有損,則「氣洩無腦」。

這一套說法或許經不起科學的檢驗──起碼龍腦香不該出自杉樹應該無疑,樟腦也應該是由樟樹根幹的酮類結晶提煉而成。不過,我猜那「氣洩無腦」四字用意,在奉勸人維護高年老樹,無論哪一種喬木,謂之有腦,畢竟還是出於敬惜保育之心。

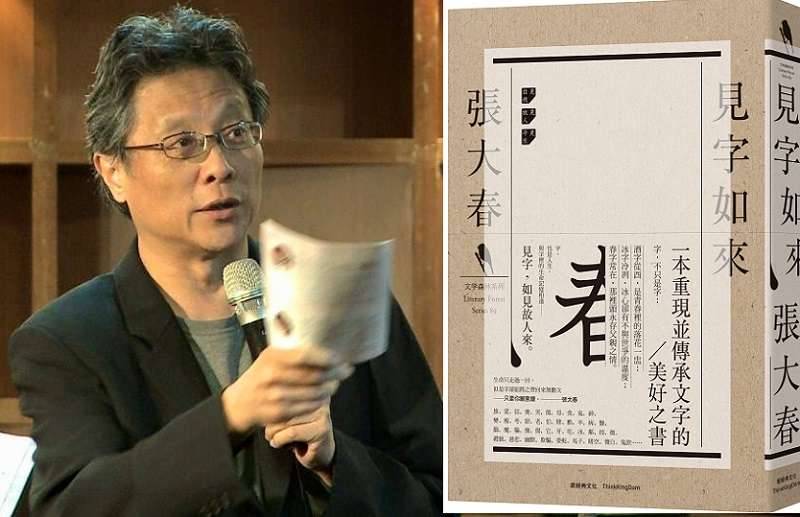

*作者為知名作家。本文選自作者新著《見字如來》(新經典文化)。