某些內心孤寂的婦人,把自家的陳舊生活重做精心調整,以期與阿強寶貴的會面。在她們看來,每月能和這個單身男人相擁合歡,跳一次早舞場(票價一元),中午在小飯店喝一小杯,然後到此休息一趟,就是最理想的人生目標,下午四點鐘敲過,她或者她,通常就起身告辭,急急趕回家去準備完飯。五點半、六點,做保安的老公回來,會對廚房裡忙碌賢慧的髮妻道一聲辛苦。晚上,這類人家的婦人,一般都是早早就寢,絕不單獨出門的。

*****

一個燠熱夜晚,在父母家吃飯、打完八圈麻將的阿強,出門等末班車。

車站上只有一個婦人。久等不見來車,阿強看那婦人,她也看看阿強。窺見對方是他熟知的氣質和階級,阿強沉默一會,搭訕道:這麼多物事,拎到啥地方去?對方不說話,問之再三,她低頭頓了頓輕聲道:——是衣裳,去汏衣裳。

她腳下有兩個鼓鼓的塑料馬甲袋。阿強沉吟道:到我家裡去洗?我有洗衣機,獨用水錶,有龍頭,我一個人過日子。

婦人看看他,低頭不說什麼。

後來車來了,兩人前後上車,車廂哐噹哐噹搖晃,婦人拎著兩個袋子,不和阿強講話。但是,等阿強下了車,她卻跟了下來。阿強在前面走,她後面跟。阿強想替她拎一個袋子,她低著頭,不鬆手,不說話。阿強只能走,讓她跟著。

午夜時分,兩人在路上幾次走走停停,停停走走。她都不說話,堅持自己拎袋子,跟著走,一直不說,跟進了後弄堂。

等走上三樓,兩人都已經汗津津的,阿強開電扇、空調,倒一杯冰茶,拖出床底的腳盆備洗澡水。婦人也不閒著,摸到樓下搓了毛巾上來,低頭擦篾席,擦枕席,後來就和阿強一樣,洗了澡。房間裡靜,只聽見水聲。

遠處高樓上一個霓虹燈牙膏廣告,一部分映在黑瓦和窗臺上,一部分在床頭上打閃。阿強躺在席子上。

不久,婦人也在席子上躺下。阿強把電扇調小了一檔。

*****

兩小時以後,阿強醒來了。

天還沒有亮,聽到樓下水斗裡嘩啦嘩啦的水聲,他知道那婦人沒有睡,她一直在下面洗衣,沒用洗衣機。

他再次聽到聲音,天已經濛濛亮了,聲音靜了下來,隱約的塑料袋聲響——她是把洗好的大疊濕衣服裝入袋子?過一會她輕輕上樓來。

她離開床一段距離,站著,低頭對阿強說:我走了,衣裳洗好了。

她就這樣下樓,這樣走了。

*****

黃昏接近尾聲,底樓「美美」的門面正逐漸沉陷下去。街區綿延的黑色瓦脊,在渾濁中演化,爬入蒼茫夜色。閘北民居繁星樣的黃濁燈光,發著抖,哆哆嗦嗦,點點盞盞,不斷閃爍出來,逐漸化為大面積的光暈,逐漸浸染洇濕,如密集的菌絲體,細微而旺盛,這就是阿強的閘北。電台女人滾珠般報出股價,如昏囈呢喃,如咒,如誦經文。胡琴聲,車鈴的叮叮聲。生煎,薺菜香乾,油燜茭白,醃鮮,蔥烤鯽魚的鑊氣,一個婦人叫:「小妹!小妹呀!」新閘橋上,西風裡是匆匆不絕的歸人,東南方面,屏風般無以計數,直插天穹的是寶頂玉宇,耀眼看板的明亮海洋。蘇州河在陰影裡凝止停當,如今駁船稀少,不再有嗡嗡的汽笛聲了。

阿強一直單身,一月數天在父母家混飯,有一點小積蓄,加上有限幾個工資,一人吃飽全家不餓,是滿足的。

有一天,他對老闆娘說,如果他是有妻小的上海男人,他這種條件,過普通男人那種生活,肯定是早就白了頭髮的。

(註:此文曾無償給某導演改為短片《少年血》,據說獲得西亞某電影短片獎項,筆者至今未知是否註明版權。)

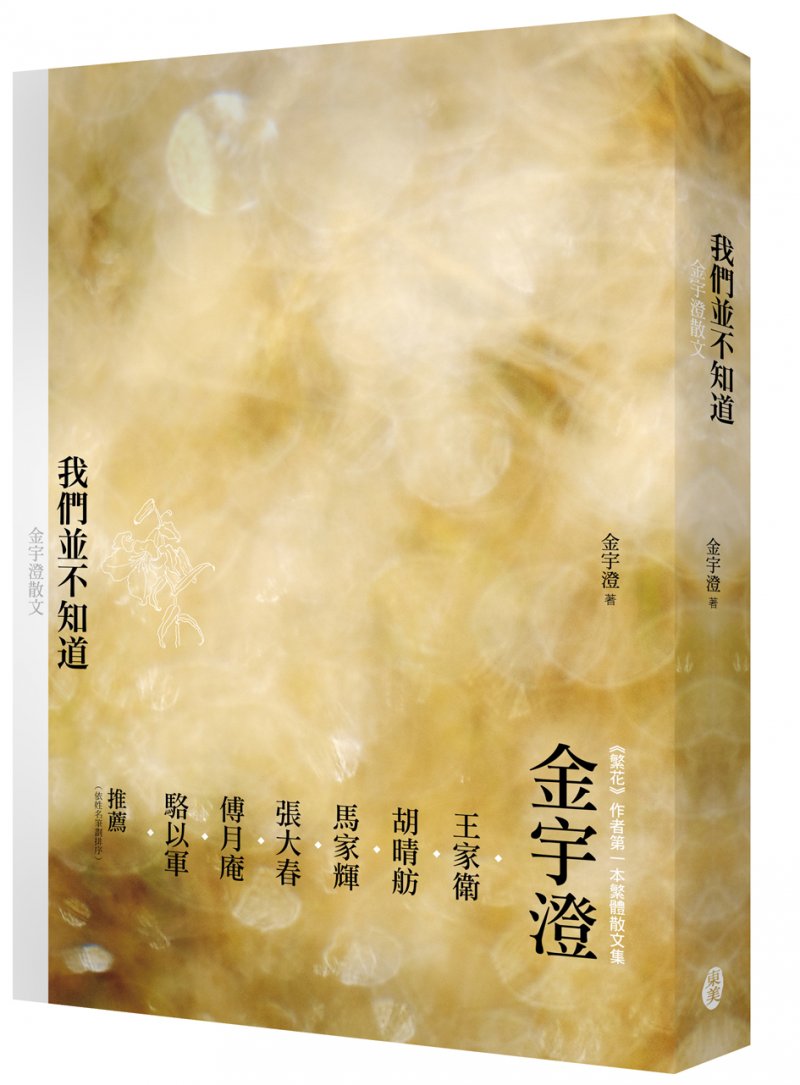

*作者為資深編輯,作家,本文選自作者新作《我們並不知道——金宇澄散文》(東美出版社)。