日裔美籍學者福山是國際學術界的一位泰斗級人物。就學術成就和國際聲譽而言,新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年不能與之相比。之所以把這兩位學者聯繫在一起,是因為他們都由於某種原因被邀進中南海,成為當今皇上的座上貴賓。

筆者不是學問中人,因此,對這兩位學者進中南海前後的態度,所表現出來的人格特徵,比對他們的學問更有興趣。將兩位外賓展現出的學術人格做一個對比,我們可以認識西方學者人格的自由性和獨立性,看出華裔學者人格中根深蒂固的依附性。

為何兩位學者同受天朝青睞?

去年11月3日,美國學者福山(Francis Fukuyama)應邀到北京,與習近平會談。據說這次會見是中共政治局常委王岐山推薦的,但究其根本,還是由於紅朝對福山的一廂情願的誤讀。中國官方誤以為福山新的學術研究有與他們一致的地方,可以利用來鞏固專制王朝。

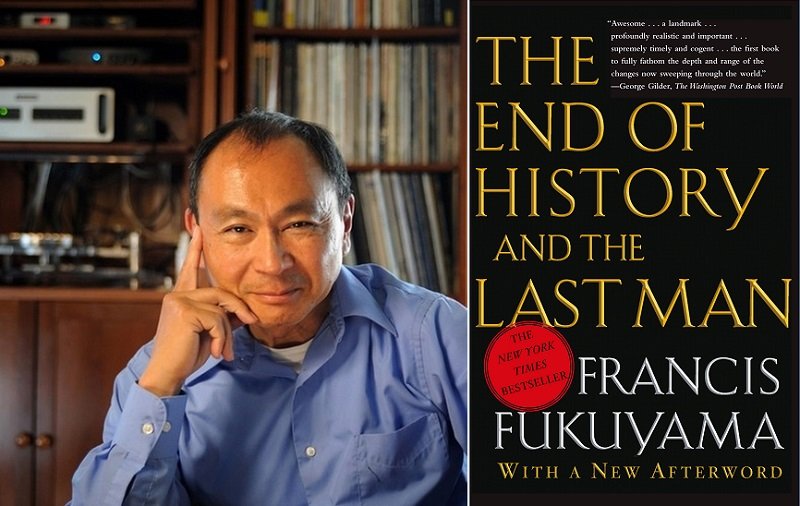

福山出生於美國的一個日裔高級知識份子家庭,接受過嚴謹的西方學術訓練。作為政治學家,他最具代表性的著作是《歷史的終結及最後之人》,其主要觀點是:西方國家實行的自由民主制度也許是「人類意識形態發展的終點」和「人類最後一種統治形式」。

這一觀點曾在世界上引起巨大的轟動,也受到了各方面的挑戰。人們用民主國家的亂象和專制國家的韌性來反駁福山的結論。專制主義的「中國模式」繼續存在甚至發展,也衝擊著福山的結論。

福山是一位在智識判斷上比較謙卑的學者,他的歷史將終結於自由民主制的論證,主要是心理學意義上,即人都有尋求承認自身價值的心理需要。那麼,這個論證在社會政治現實上情況如何?二十多年過去,福山似乎不再那麼樂觀,他沉澱下來深入觀察研究,中國成為他的一個重要的研究物件。

在紅朝的御用學者眼裡,福山的思想似乎發生了變化,他的「歷史終結論」似乎有了修正。例如,福山后來的文章比較強調「法治」,這似乎與習近平的主張不謀而合。在談美國制度的弊病時,福山還強調了「國家能力」,這更是令高度集權的紅朝深感興趣。這是福山被邀進中南海的背景。

與福山的西方背景比較,鄭永年則在本質上是屬於東方的學者。這位出身於中國浙江農村的學者,曾經親歷天安門民主運動,後去美國讀書深造,學成後到新加坡從事研究工作,為李光耀及其政府提供服務。

由於在中國農村親身經歷過底層社會的黑暗與醜陋,鄭永年對中國有一種責任感,對中國的弊病例如社會失序,有著比較清醒的認識。也許是受了李光耀的影響,從歐美遊學回來,鄭永年不再如天安門時代那樣崇尚民主自由,轉過來身來,對一黨專政下的「法治」有著熱烈的期待。他長期為中文媒體寫專欄,評論中國的公共問題。據說,鄭永年的著作被列在習近平的書單上,他本人已多次被習近平接見。

福山評習近平:將被證明是「糟糕的皇帝」

走出中南海的大紅門,福山說了些什麼呢?看來,福山不是那種容易受寵若驚的人,他在公開場合閉口不提與習近平的會見。但筆者從他後來一系列公開演講以及私下言論裡,大致可以猜測出,他和習近平的對話是「雞同鴨講」,雙方在思想水準上的差距太大了。

就在與習近平會談後的第二天,去年11月4日,福山在清華大學舉行了題為「中國和美國政治改革挑戰」的講演。他列舉了現代政治秩序的三個基本要素——國家、法治和問責制,並聲稱,自由民主制度在理論上是能夠達到上述三要素之間的平衡,其中最重要的是限權,因為,如果只有國家能力,而沒有權力制衡的話,那就會演變成極少數人的專制暴政。

可見,福山的基本觀點並沒有改變,他的「法治」和天朝的「法治」不是一回事。天朝的「法治」只要求公民守法,把法律當作管治工具。而福山的「法治」則包含了民主在內,以民主問責制限制政府權力、保障人權。

傲慢自負的紅朝領導人並不隱瞞這個本質區別。有報導說福山曾向王岐山提問:「不知中國的憲法能否做到‘rule of law’,並司法獨立?」王岐山以驚人的坦率回答:「不可能!司法一定要在黨的領導之下進行。這就是中國的特色。」

好好領教了一番中國特色,回到北美的福山,說話便不太客氣了。2015年12月,福山在多倫多大學公開發言說:「中國實際上還是一種封建王朝的運行模式。中國現在擅長的事情也是中國過去250年所擅長的,那就是官僚集權、快速決策、大量投資(基礎設施)。但是,政府的合法性危機事實上在日益加重。合法性都押寶在經濟上,但經濟也在嚴重滑坡。還在玩馬列主義的意識形態,但對合法性全無幫助,因為沒人相信。」

在私人場合,被紅朝刻意曲解的福山向學界朋友大吐真言。據張軍在「微思客」上報導,「他(指福山)私下說,今上(指習近平)上臺後其實沒幹啥好事兒:政治上在開倒車,經濟改革也停步不前。說現在也許下結論還太早,但他很可能最終將被證明是一個糟糕的皇帝。」

從昔日廣場抗議者到紅朝讚美家

與福山相反,至今已和習近平會見過N次的外賓鄭永年,雖然沒有公佈他和習某見面的時間與內容,卻以他大量文字和言論表明,這位昔日天安門廣場的抗議者,業已成為習近平的讚美家、辯護士與代言人。

自2013年習近平上臺,鄭永年挺習的文章、演講和採訪多如牛毛,光是以「習近平」為標題的文章就滿目皆是,例如:

——習近平帶中國進入大變革時代、習近平能超越個人利益、習近平一人總統二大新機構是「最大政改」、習近平的政治路線圖、習式反腐意在反寡頭建立新政治生態、習近平的「兩條腿走路」外交大戰略已經形成、習近平「修昔底德陷阱」的中國替代、中國現在需要強勢的習近平、習近平政治責任心罕見、習近平最擔心的兩個陷阱是什麼、習近平治國理念志不在十年完成、如何理解習近平訪非說的「中國經驗」、習近平訪美任務艱巨任重道遠、習近平的中國大外交、……。

上述文章,不是熱烈推崇習近平的個人美德,就是為習近平的集權鼓掌叫好,或為之解釋辯護。這不能不令人奇怪,為什麼鄭永年不去中南海做高級智囊幕僚,不乾脆主筆《人民日報》呢?而他仍然呆在島國新加坡,經常不辭辛苦地往中國跑。以外賓的身份效力,是否對中南海來說更有價值?

關於知識份子與權力的關係,鄭永年本人曾有過很不錯的論述。他說,西方知識份子的主體是解釋事物和世界的,而中國沒有以解釋事物和世界為使命的知識群體,中國體制下的知識份子「與權力靠得太近」,不是依附權力,就是依附利益。鄭永年因此對故國的知識份子有尖銳的批評。

然而,這就如著名的「波斯納之箭」,外賓鄭永年對中國知識份子射出的利箭,在飛行中拐彎改道,回頭射中了他這位射手。毫無疑問,鄭永年曾經是想要認真解釋事物和世界的,但他目前對中國的解釋,基本上是以中南海喜歡的解釋為解釋。這一類解釋怎麼可能有真知灼見呢?

「投誠」有供給與需求的原因

繞世界走了一圈,留學歸來的鄭永年成了紅朝的超級御用學者。在毛澤東時代,「投誠」是中國知識份子萬般無奈的選擇,不如此,寄人籬下的他們就沒法養家糊口。因此,很多老知識份子痛心疾首地承認:中國知識份子只是「附著在皮上的毛」,少有人敢於「妄議中央」。

那麼,當今沒有飯碗問題的海外學者,為什麼就不能有陳寅恪提出的「獨立之精神,自由之思想」,去做一點真學問呢?為什麼像鄭永年這樣原本優秀的海外學者,最後仍然選擇了「投誠」一途?

這裡有供給和需求兩方面的原因。天朝有讓海外學者為「中國模式」背書的需要,以增強自己的「理論自信」。當年鄧小平「摸著石頭過河」無理論可循,如今習近平倒行逆施,重新高度集權,令世界感到不可理喻。中南海因此希望能夠在理論上自圓其說。而國內學者沒有批評的自由,其讚美也沒有多大意義,只有海外人士在政治理論上做出肯定,才是天朝特別在乎的。

再從供給方看,像福山這種出類拔萃的西方學者,他們做學問憑藉的是個人理性和知識良心,其學術人格有著強烈的獨立性,很難屈從於功利價值,也很難遷就學術之外的政治勢力。因此,福山會毫不猶豫地拒絕為北京專制主義背書。

而鄭永年的所作所為,則令人想起中國的一句老話:「學會文武藝,貨與帝王家。」一方面,這與個人的人格層次有關;另一方面,搞政治學的學者很容易產生做「國師」的欲望。具有「國師情結」的學者,有的是為了借助掌權的君主實現自己政治理念,有的則是要報答帝王的賞識,鞠躬盡瘁,竭力去迎合皇上的需要。

中國學者至今還很難戰勝被朝廷寵信的誘惑,至今仍然有「國師情結」,這是由於,自古以來中國儒生就是一個依附性的階層,大一統專制使儒生只能依附政權才能獲取功名利祿,這樣就形成了一種遺傳至今的集體心理。由於中國與中共不是一回事,因此,被中南海重用的學者不應叫「國師」,而應該稱為「黨師」才對。

「黨師」不求真必然錯誤百出

「朝為田舍郎,暮登天子堂」,被天子重用固然是很榮耀的事情,但知識和真理卻與此關係不大。御用學者的任務,是在精神上支持朝廷,使朝廷的政策師出有名,使不合法的政權具有合法性。因此,凡是做了「黨師」的學者,很難保持學者應有的正直誠實的品質,其學問也就變得非常可疑。於是我們看到,海外「黨師」鄭永年的觀點,如何不可避免地錯誤百出。

例如,鄭永年說,中共的執政基礎甚至要比很多西方類型的政黨制度還要廣泛得多。一位叫徐柯建新的學者撰文反駁說:威權主義者可以引誘甚至強迫人們入黨,但能夠掌握國家社會權力的人總是少數人,黨國的黨員越多,並不意味著黨國權力的分享者越多。鄭永年把走走樣子的「地方選舉」說成是中國模式中的「競爭」,也被徐柯建新先生斥責為「赤裸裸的撒謊」。

又如,鄭永年大談「西方民主沒有統一的模式」、「民主的獨特價值應該策略性地去實現」。針對這種與官方「國情論」一致的論調,旅美學者方紹偉反駁說:「西方民主在具體機制上是不統一的,但西方民主在抽象原則上是完全統一的。」「一個學者如果從這裡把自己的理論引向『各國的民主模式都可以不同』,他就既可能有邏輯能力問題,也可能有理論誠信問題,甚至兩個問題兼而有之。」

對於鄭永年推銷的「新加坡優質民主」的觀點,批評者就更多了。因為,健全的憲政民主必須包括多黨競選,分權制衡,自由輿論,公民社會,而新加坡的自由輿論比較差,連正常的民主社會都算不上。鄭永年還說:「民主本質不是多黨,而是競爭,是否競爭出高素質的政治治國人才,是否給人們帶來好的生活。」這就更可笑了,如果不允許多黨,你讓誰去和中國共產黨競爭呢?

前不久臺灣大選,網上流傳一個針對鄭永年的精彩段子,令人笑噴。「鄭永年說,蔡英文對外是烏克蘭陷阱,對內是希臘陷阱。何京鍇回應:包總對外是齊奧塞斯庫陷阱,對內是朴正熙陷阱。」所謂「包總」,就是以吃包子著名的習某人。

總之,被天朝御用的學者是很悲哀的。因為喪失了獨立人格就喪失了魂靈,他們的頭腦也不再清醒,為迎合朝廷所杜撰的學問必定是虛假的、荒誕的,既悖逆常識又混淆邏輯。對本國同胞遭受當權者壓迫的處境,御用學者們一概視而不見。經歷八九而又身在境外的鄭永年尚且如此,這說明,中國知識份子獨立人格的建構是何等艱難。

怎樣才能走出千年來依附朝廷的怪圈,這是當今中國知識份子的一個嚴峻的課題。只有在個人人格上努力自我提升,堅守其學術獨立性,社會也能提供一個自由而健康的環境,中國學者才能履行他們追求真知的天然使命。

*作者為旅居瑞典的中國作家。(本文原載香港《爭鳴》月刊,萬維讀者網瑞典茉莉博客,作者授權轉載)