雖然喪父之痛依然縈繞在心頭,我還是急切地想繼續我的工作,希望能找到幫助生活困頓之人的辦法。

二○○五年初,偉靜和我前往北京,參加關於身障人士議題的法律訓練課程。有一天,我的堂弟陳光東突然打電話給我,問國家的《人口與計劃生育條例》是否已經修改。

「為什麼這麼問,發生了什麼事?」我問他。他說當局似乎在鄰近的村子和縣採取嚴厲措施,派小分隊瘋狂抓人,抓到後就強迫已經生有一名子女的孕婦墮胎,或者要已經有兩名子女的父母做絕育手術。如果抓不到當事人,就抓他們的雙方父母、兄弟姐妹甚至親戚鄰居。許多人都非常擔心,聚集起來討論該怎麼辦。

「你知道我們該用什麼法律保護自己的權益嗎?」他問到。我說除了《人口與計劃生育法》之外我不是很肯定,不過我會去查看相關法律條文。但從他提供的有限資訊,以及我過去對官員強制行動的瞭解來看,我告訴光東,官員的這些行為基本可以確定是違法的。

光東的電話讓我想起一九九二年時的非法強制墮胎,那時鎮政府的不同單位派了好幾十名官員來到東師古村,對村民施以暴行。他們把懷有第二胎的婦女從家中拖出來,逼她們墮胎;同時不論男女,在違反本人意願的情況下,對他們做了絕育手術。如果有人想逃跑,官員會去威脅他們的家庭──比如在半夜抓走並非法拘禁他的父母或兄弟姐妹,有時甚至會拆毀他們的房屋。

此外,這些冷血無情的官員會要求當事人拿出一筆鉅款──如果是已經生了兩個小孩,或是生了三個小孩的夫妻,他們大概得付出人民幣四千元──這差不多是一個農民家庭一整年實際收入的八到十倍。那些不願意或無法繳納此筆金額的人會遭受毒打,不然就被施以酷刑。

我們家也受到過迫害。我大嫂在一九八八年生下第三胎,因為這樣的「違法」,我母親必須去跟遠方親戚借錢,才在限定的二小時內繳了四千八百元罰款。大哥和大嫂被強迫節育,更甚的是他們不再讓我大哥繼續教書。他當老師幾乎有二十年了,如此一來他家就面臨嚴重的收入來源問題。

雖然一九九二年的鎮壓行動特別嚴酷,但事實是,各種不人道的非法強制墮胎一直都存在。近年的家庭生育計劃運動,在許多方面來說,都是一種持續的、反覆無常的政策。幾乎從一九四九年建國以來,政府就把猛烈的政治與社會運動強加在這個國家之上。

舉例來說,關於人口問題,政府在毛(澤東)時期一開始是鼓勵人民盡量多生,用「人多力量大」支撐中國的社會主義,並以此對付資本主義的威脅。但到了一九七八年,政府覺得人口太多了,為解決人口爆炸問題,突如其來地施行計劃生育政策,每對夫妻只允許生一個小孩。不管是鼓勵生育還是限制生育,都不是按照自然的、人們的意願,而是根據國家某些人的想法去操作。

這項西方世界所熟知的「一胎化政策」往往伴隨著恫嚇的宣傳,其中比較溫和的形式,就是類似「國家資源有限,就像如果只有一個餅,人愈多,每個人分到的餅就愈小,任由人口發展最後就是人吃人」等警語;但是政府從來不會告訴你更為複雜的實際情況,也就是在一個欣欣向榮的社會中,多十個人事實上可能會創造出一百多個餅。

經過多年的教育宣傳,多數人都接受政府關於人口控制方面的說法;同時,人們也非常畏懼由國家所操縱的暴力行徑,以至於在這段運動期間內遭到凌虐的人鮮少選擇反抗──他們獨自吞忍痛苦,甚至選擇結束性命,而政府對此似乎漠不關心。一九八○年代末期有個口號甚至說:「喝藥不奪瓶」、「上吊不奪繩」;到了一九九○年代末期,標語和口號變得更聳人聽聞:「喝藥給瓶,上吊給繩」、「寧可血流成河,不可多生一個」。政府的長期宣傳與殘暴的手段實際上造成大量的人口損失。

一胎化政策是空前人口災難

當局所用的墮胎方式是:針對懷孕前期、也就是一個月至三個月的婦女,不管其中差異,均強迫這些婦女違背自己的意願直接進行墮胎,完全忽略這些母親的身心健康,更不存在術後醫療這回事。懷孕三個月以上的孕婦,通常是直接注射毒藥至胎兒的頭部,之後再以催產針等藥物進行人工分娩。如果肚中胎兒六、七個月大,發生嬰兒生下來還活著的少數案例時,我聽說醫生或護士會直接扭斷嬰兒的脖子,或是丟到水中淹死。

這些無法形容的罪惡,都是經過黨的口頭同意才執行的,公然違反了中華人民共和國的《憲法》和《刑法》。即便是《人口與計劃生育法》,其條文本身也呼籲落實關於如果避孕,「當事人有知情選擇的權利」。這些法律都指明,受害人能以「侵害公民個人權益、財產權以及其他合法權益和利益」的罪名,要求計劃生育官員擔起刑事責任。換言之,官員濫用權力去綁架夫妻,或是其中任何一人,傷害他們的身體、奪走他們的金錢與財產、抑或騷擾家庭成員,都是違法行為。

因為有太多人問我該怎麼應對,我便諮詢了幾名北京的律師朋友。他們一開始很難相信,竟然會發生如此無恥的罪行──城市居民通常不太瞭解農村發生的事──而且還是這麼大的規模。當我說想代表受害者提起訴訟時,其中一名律師朋友勸我先等一等。他說,第一、計劃生育的案件非常難做,第二、這些被計劃生育官員威脅恐嚇的案例雖然很多,但只有受害當事人願意起訴時,律師才能介入並提供幫助。

我們多次與新華社、南方周末等多個媒體聯繫,告知他們前來採訪報導在臨沂地區發生的暴行;但媒體對於政府這次新的強制行動默不作聲,也幫不上忙。顯然,媒體依然受制於中宣部一九九二年的規定──禁止報導有關於計劃生育運動的消息。我也只能憤慨不已,並盡全力把這迅速發展中的危機讓更多的人知道,希望有更多敢於挺身對抗當局、並主張自己權利的人。

不讓生打死人,連喊冤都無鼓可鳴

到了八月,除了我和我的家人、李健,包括郭玉閃、江天勇、李和平、滕彪、塗畢升以及其他記者朋友都加入這個調查隊伍。我們調查的第一站就先來到費縣的某個村子,村內已經聚集了許多受害者。房仲霞告訴我們她的遭遇:

在我生下第二個女嬰後,計劃生育官員為了防止我再懷孕,就把子宮避孕器放到我身體裡。誰知二○○四年下半年,我在外打工時意外發現自己又懷孕了。梁邱鎮的計劃生育辦公室聽說我懷孕,就想辦法找我並要我打掉孩子;因為找不到我,他們採取大逮捕策略:

官員開始抓我媽,強迫她交一千元才釋放;兩個月後,他們抓我婆婆,砸壞她的東西;後來他們對我大嫂和姐夫也如法炮製,把他們拘留了一周,還用橡皮棍打、用皮鞋踹,關了不給吃喝,誰送飯來、就連那人也一道關起來。關一天交一千元押金才放人,關一周不給吃喝還要交一千五百元學習費。舅媽同樣遭到毒打,昏迷三次,腎臟嚴重受損以至於她無法再工作。接著他們找上我姪兒,以及他的老婆與小孩,還有我小姑──簡單來說,我所有的親戚都被他們找上,總數有二十二人。他們把人關在讓人難受、無法負擔、生不如死的環境,想利用無辜親戚對我施加壓力。

後來一名親戚打電話給我說:「妳再不回來,妳三姨就在裡頭被打死了!」我已經懷孕七個月,但當局拿我眾多親戚做人質,親人們的痛苦和慘叫讓我再也不能繼續保護我肚裡的孩子了。二○○五年四月十九日,我被迫現身,醫生給我注射了催生劑。經過整整一天的疼痛折磨,排出了小孩的死體,然後他們給我做了結紮手術,只有這樣他們才釋放我所有的親戚。

接下來的幾個月,我們持續調查,聽取並記錄下好幾十起案例。在費縣人民醫院,我們在恢復室內訪問到裴京蘭,她說出自己的遭遇:

我弟弟超生,計劃生育委員會的人衝進我家,抓著我又推又拉塞到車上;還不斷咒罵我,把我拖到計劃生育辦公室毆打。和我一起關在同一個房間的大約有三十多人,我們要求去廁所都非常困難,有個老嫗最後只能尿在飯碗內。

有天晚上,四個計生人員醉醺醺地把我叫到另一個小屋子,他們解開我的上衣,在我頭上蒙住衣服,毆打我幾乎有一個小時。他們用手指狠摳我的肋骨,痛得我放聲大哭;還要我趴在地上不准抬頭,一個人拼命壓著我的頭、掐我的脖子,其他人猛踢我的下半身,他們一邊打一邊罵說:「往死裡打她!」我又痛又怕,不知道還能不能活過那晚。他們打累了離開後,我躲在屋角哭,怕他們再回來發酒瘋,但又不敢鎖門,只好搬來一張桌子靠在門上……

費縣梁邱鎮馬下溝村的六十歲村民宋花厚:

我媳婦第一個孩子就生男孩,因此不允許她再生第二胎。不過她又懷孕了,計生委得知後就把我抓到計劃生育辦公室,把我關在那裡二十六天。他們用橡皮棍打我,用拳頭揍我的臉,把我的牙打到出血。除了我,還有很多親戚也被抓起來,因為同樣的理由挨揍,有些親戚不得不付一大筆錢才能回家。我哥也被抓起來,他們同樣用橡皮棍揍他;他們打累了,就要我去揍我哥。我說我不能打我自己的哥哥;他們見我不聽他們的話,就讓我哥打我。他們說我們兩人打得不夠狠,沒能達到他們的標準,他們就再繼續打我們,並告訴我們該怎麼用力打。

他們把我哥關了十八天,當我哥終於回家時,卻發現自己的花生還有山羊全都被偷走,損失三千多元。我哥現在還很恨我,說是因為我們家的事情讓他被抓、被打,還損失如此地多。他說如果我不給他三千元補償他的損失的話,就永遠不會跟我說話……

費縣梁邱鎮夏家溝村的夏京山:

計劃生育辦公室的七個人闖進我家,把我老婆和我丟進廂型車內,命令我幫他們揪出他們要抓的名單。我說不知道,他們就斥罵我,還用橡膠棒揍我。別無選擇之下,我只能按照要求帶他們挨家挨戶去抓人。

他們要抓的都是我的親戚,一共去了十多家,每個被抓到的都被痛毆一頓。我帶他們去抓了夏興代後,又要我帶領去抓夏興代的姐妹。其中一個計生人員說:「他的三姐夫是殺豬的,我們去不安全。」夏興代的三姐一家是唯一沒有被抓的親戚。可想而知,後來我的鄰居和親戚全都怪我把計劃生育處的人帶到他們家中──計生處人員這種在親戚鄰里間製造矛盾,更有利於他們抓捕行動的心思真的很惡毒;但親人和鄰居多不理解,到現在都還恨我不理我……

曾經為人師表,住在蘭山區的陳百高說:

我有兩個兒媳婦,大兒媳生二胎都有正常的生育手續,但計生人員還是要抓她去結紮。在找不到她的情況下,他們惡狠狠地來到我家,看到二媳婦和她兩歲多的孩子,就一起抓走關起來。我趕緊要求替換,但他們根本不同意,只允許我把孩子抱回家。

二媳婦被關在一個美其名曰「計劃生育學習小組」的屋舍裡,她被強制學習,所謂學習,就是每天晚上都會被毒打,打完之後還被迫每天繳交五十元學習費。屋子裡面一共關了六十多人,男女都有,解手就用角落的水桶。晚上幾乎沒有地方能讓人躺平,因為地板上全都是從水桶裡溢出來的尿液。二媳婦被關十二天時,實在無法承受這份痛苦便撞牆自殺,計劃生育辦公室讓我和我二兒子把二媳婦換出來,讓我們在裡面繼續遭受同樣的折磨。

我說句不好聽話,現在共產黨的幹部,拿共產黨的工資、吃老百姓的糧食,就是不給老百姓辦事,反過來欺壓老百姓。舊社會小縣官都還有個大堂,只要老百姓一敲堂鼓,他就升堂問案。現在你連個堂鼓都沒有,你冤死沒人管。

四十四歲的肖瑞賓:

計劃生育處的人把我抓去後,將椅子反過來放,要我趴在椅子腿上。有個人把我的頭往下壓,另外有人拿橡膠棍揍我。他們說打死我都無所謂,頂多給我的家人二萬元喪葬費。他們不斷揍我,打到我昏過去再用冷水潑醒我,再繼續揍……

我們還去到探沂鎮,拜訪老先生石明理的家人。石明理因為兒子超生而被抓去拘禁,他被放回家之後,官員們接著找上他的女兒和女婿。女婿逃走了,計劃生育處的官員就找上女兒的鄰居。老先生最後去了計劃生育辦公室,說願意替換那鄰居,但遭到官員們拒絕;他希望用金錢把鄰居買出來,也沒成功。不幸的是,鄰居一點都不同情他,還說就是因為石家的事害她的丈夫被抓。絕望的石明理最後只好喝農藥結束自己的生命……

我們很少聽到受害者對墮胎和絕育手術的詳盡描述,因為那是極其巨大的創傷,過於隱私而無法公開討論。強制墮胎除了非法和不人道之外,還拆散家庭、讓手足失和,摧毀友誼、把鄰居變成敵人。而我也非常確信,我們所記錄下來的這些案例,只是冰山一角而已。

當我聆聽這些受害者期盼得到正義與撫慰的聲音時,自己靈魂深處也感受到他們的傷痛。他們的遭遇堅定了我的信念,「文革」從來就不曾結束過──不過就是轉移而已。只要黨對人權捍衛者、宗教人士、法輪功信眾,或是育有一個以上嬰兒的婦女發起反對運動,「文革」便依舊存在。任何人,不論是誰,都在這場運動中受到株連和傷害。

這些人的遭遇被記錄在最為詳盡的報告中。滕彪和郭玉閃寫下事件,我把這些強制墮胎行動的虐待行為之訪談交給了外國媒體。這給國家計劃生育委員會帶來了壓力,他們發出一份聲明,宣布臨沂地區所採取的措施確實已經違法,並要求負責此事的官員引咎辭職,或是懲處。不管他們如何反應,我們持續整理這些個案,並準備在費縣等地的調查結果基礎上,對臨沂計劃生育委員會提起大規模的集體訴訟。儘管成功的機會相當渺茫,但我們全都願意放手一搏。

小檔案:

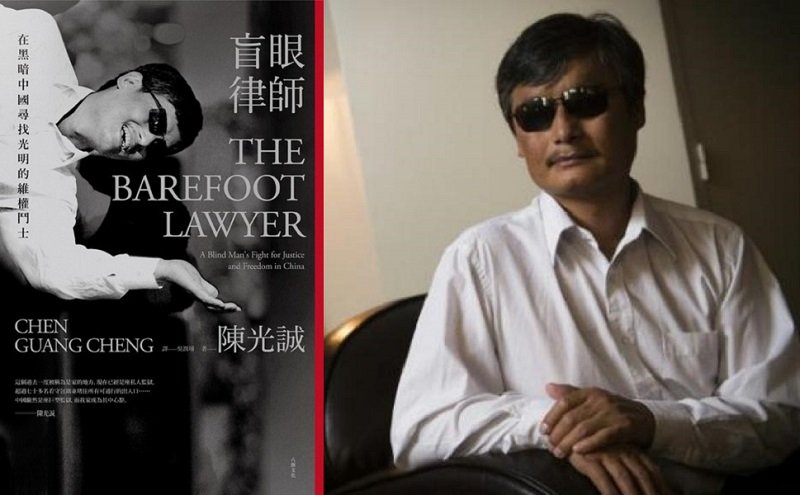

作者陳光誠,為中國著名盲人維權人,自學法律知識幫助村民與殘疾人士爭取權益,被譽為「赤腳律師」。2005年,因為披露臨沂市非法強制墮胎一事,招致迫害於隔年被誣陷入獄。2010年出獄後轉為在家拘禁,2012年4月,在妻子袁靜偉協助下,穿越有若天羅地網的監視,數日後進入北京美國駐華大使館尋求庇護,並於同年五月中離開中國,抵美。

*本文選自作者赴美後的第一本傳記《盲眼律師;在黑暗中國尋找光明的維權鬥士》(八旗出版)。

《盲眼律師 : 在黑暗中國尋找光明的自由鬥士》新書分享會:

11.20|五|8:00pm-9:00pm |台大店3F 藝文閣樓

主講|施逸翔 (台灣人權促進會 副秘書長 / 人權公約施行監督聯盟 執行秘書 )

主持|洪源鴻 (八旗文化編輯)