過去百年的中國知識份子,陳獨秀如果不是最政治,起碼是最政治的之一。他當然也有學問,但他能史上留名,主要不是因為學問而是因為政治。其實陳獨秀並不懂政治,更不擅長政治。

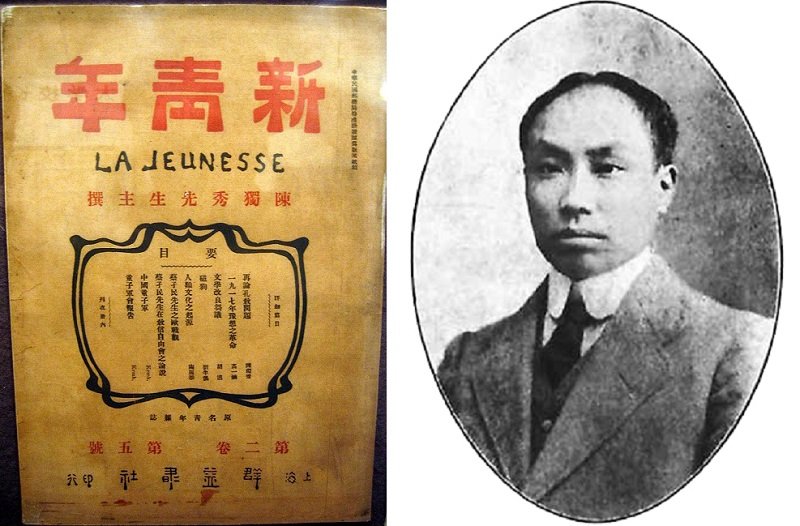

陳獨秀不僅不懂不擅實際的政治運作,對於理論上的政治,他也不懂不擅。證據之一,就是他初涉政壇的代表作、刊於1920年9月1日新青年雜誌的《談政治》。這篇文章和這期新青年雜誌,是陳獨秀及他的新青年同仁集體轉向,從思想啟蒙、政治批評,轉到政治鬥爭、黨派鬥爭的一個拐點。從此,陳獨秀不再主要是一個學者,而主要是一個職業政治家。

《談政治》無疑是陳獨秀個人的政治宣言,以一個職業政治家的身份,解釋他將畢生投入的事業。他當然是想說服天下人。但是,通讀全文,非但看不出什麼說服力,反而只看出他的外行。為什麼這樣說呢?

首先是因為,陳獨秀理解的政治,只是主義的政治。這主義,就是他皈依不久的,蘇俄舶來的列寧主義或者說布爾什維克主義。貫通全篇的,都是列寧主義或者說布爾什維克主義的時尚話語。尤其階級的話語,專政的話語,革命的話語。而那些話語,並不適合中國。所謂階級分化,及階級分化基礎上的階級戰爭等等,無一不是以工業化、市場化、城市化為條件的近代社會的產物。而工業化、市場化、城市化在中國才起步,中國仍主要停留於農業社會,農業社會沒什麼階級分化可言,屬於經典的倫理社會,經典的小共同體時代。拿只適合西方近代社會的階級分析法,及相應的專政話語、革命話語,生搬硬套到主要是農業社會的中國,其荒謬不是今天回過頭來才看得清的,陳獨秀們當時就被主流社會稱作“過激黨”,不為當時的主流社會所接受。這甚至包括孫中山在內。孫中山及其代表的國民黨,一直認為陳獨秀們的主義不合中國國情。即便跟蘇俄合作,孫中山也特別聲明不同意階級鬥爭學說,認為中國決不能搞階級鬥爭。在任何一個正常社會,陳獨秀們的過激黨都不會有市場。但後來中國社會的極化和撕裂,給了他們市場。這種歷史的吊詭,也是無可奈何的事情,讓人扼腕歎息。

主義的政治,必是概念的政治。所以,《談政治》通篇都是從概念到概念,見不到任何具體的論證、分析。作者就好像不在中國,他所討論的內容,壓根就跟中國社會的具體問題沒關係。如果把政治比作治病,開出藥方之先,總得望聞問切吧?總得做具體的診斷吧?但是《談政治》通篇沒有對中國社會的望聞問切,通篇都是對布爾什維克主義的簡單而拙劣的複述,通篇都只是兜售布爾什維克主義的藥方,總之就是好就是好就是好,沒有實證,無須實證,信就夠了,信則靈。這哪有半點學者的風度,更像傳教的囈語。實際上,布爾什維克主義的確具有類宗教氣質,真理黨的氣質。陳獨秀們也的確主要從信仰的角度,來理解和接受布爾什維克主義的。類宗教的政治,是某種程度政教合一的政治。政教合一就必然排斥經驗和邏輯。再用經驗和邏輯的標準要求他們,評判他們,就難免雞同鴨講了。這也是後來陳獨秀跟老戰友胡適衝突直至分道揚鑣的原因所在。

一方面,陳獨秀們的主義具有強烈的類宗教的烏托邦氣質,但另一方面,陳獨秀們的主義又是極其實用主義的,極其功利的。這主要表現在《談政治》一文對「強權」的迷戀。

「我以為強權所以可惡,是因為有人拿他來擁護強者無法救護弱者與正義。若是倒轉過來,拿他來救護弱者與正義,排除強者與無道,就不見得可惡了。由此可以看出強權所以可惡,是他的用法,並不是他本身。」

「人類底強權也算是一種自然力,利用他也可以有一種排除黑暗障礙底效用。因此我覺得不問強權底用法如何,閉起眼睛反對一切強權,象這種因噎廢食的辦法,實在是籠統的武斷的,決不是科學的。」

對強權諸如此類的推崇,《談政治》一文所在多有。強權本身不是問題,問題只在於誰掌握強權,用強權幹什麼,這跟憲政民主的核心主張——警惕一切權力,並在警惕權力的基礎上制約權力——顯然背道而馳。不僅如此,這跟馬克思主義的國家觀,也是很難相容的。馬恩早就說得很清楚,國家(即陳獨秀所謂「強權」)本身就是惡,僅在過渡階段,無產階級奪取政權立足未穩之際,它才是一種必要的惡。不得不利用這種必要的惡的同時,更要防範、限制。被稱作馬克思主義者的陳獨秀們,跟馬克思主義距離之大,於此可以想見。

這也反映在他對民主社會主義的猛烈抨擊中。他甚至斷言,「將來這種人必很有勢力要做我們唯一的敵人。」對民主社會主義的這種莫名其妙的仇恨,原因之一,是民主社會主義溫和改良的氣質,跟他們「過激黨」的氣質,根本衝突,「他們不取革命的手段改造這工具,仍舊利用舊的工具來建設新的事業,這是我大不贊成的。」另一個致命的原因,則是選邊站隊的需要——當時第三國際跟主張民主社會主義的第二國際嚴重對立,陳獨秀們的組織,則是第三國際一手創建的,是第三國際的一個支部,當然不可能不對第二國際主張的民主社會主義取敵對立場。而第二國際一直以馬克思主義為指導思想。這就註定了陳獨秀們信奉的主要是列寧主義或者說布爾什維克主義,而不是馬克思主義。

通常認為,這時的陳獨秀已經開始成為一個馬克思主義者,這是不準確的。與其說他是馬克思主義者,但不如說他主要是列寧主義者或者說布爾什維克主義者。不能說列寧主義或者說布爾什維克主義跟馬克思主義一點關係沒有,但不容否認的是,列寧主義或者說布爾什維克主義的馬克思主義水準極為低下,如果非要說它是馬克思主義,它顯而易見是粗鄙的乃至惡質化的、扭曲變形的所謂馬克思主義,跟流行於西歐尤其流行於第二國際的馬克思主義,不在一個層次。所以,陳獨秀不僅對政治不懂不擅,對他所謂的馬克思主義,其實也是不懂不擅的,完全被蘇俄、被第三國際、被列寧主義或者說布爾什維克主義牽著鼻子走。

如此談政治,如此政治,豈不是可笑復可憐?胡適當然完全不能接受,這才有了「問題與主義」之爭。《談政治》一文及當期新青年雜誌的橫空出世,更為胡適所反感,衝突升級,這兩個老戰友的裂痕,已經無法彌合。《談政治》點名批評胡適,把胡適當作「不談政治」的代表性人物。胡適則諷刺轉向後的新青年雜誌,「差不多變成了《Soviet Russia》(當時一本英文刊物《蘇維埃俄羅斯》)的漢譯本」。兩人各不相讓,無論媒體上,還是見面時,都是唇槍舌劍。

跟陳獨秀一樣,其實胡適也是一生不曾離開過政治,一生都不可能不談政治。但是兩人的政治以及談政治,在方式上、氣質上有著根本的分別。陳獨秀最推崇蘇俄,他的政治和談政治,都是蘇俄式的。胡適最推崇美國,他的政治和談政治,都是美國式的。二者根本就南轅北轍。胡適終其一生也是書生,對實際的政治運作,也並不很懂,但他浸入骨髓的英美經驗主義傳統,讓他凡事都必須經驗和邏輯當先,凡事都必須自由和憲政為本,凡事都保持獨立和清醒,拒絕各種綁架與消費。這就讓他不致於在大是大非上出錯。相對于陳獨秀,胡適政治上無疑高明太多。在歷史的幾乎所有關鍵時刻,他的選擇都是對的,從來沒錯過。這該何其難得。

與胡適相反,陳獨秀就錯得太離譜了。這是其對政治不懂不擅而又狂熱捲入的必然後果。但陳獨秀從不承認自己對於政治的不懂不擅,倒是極其道德自負和智力自負。這真是一個大悲劇。有著這種大悲劇的知識份子,豈止陳獨秀一人,過去百年中這是一個巨大的群體。這個群體的知識份子,無一例外地,都把自己的一生消耗在政治中了。把自己燒掉了,如果能照亮世界,也算值。問題是,他們燒掉了自己,卻並沒有照亮什麼,世界反而愈加黑暗。這才是他們所有大悲劇中,最大的悲劇,最令人扼腕。

*作者為前《南方周末》評論員