日前筆者到國內一所知名的科技大學演講,講題內容是關於道德推理與思維判斷,於是很自然地就舉了邁克爾·桑德爾(Michael J. Sandel, 1953-)在《正義:一場思辨之旅》(Justice: What is the Right Thing to Do? , 2009)中的一個著名思想實驗──「電車難題」。但有趣的是,我竟然在這場演講的學生身上看到迥異於以往在各種論文或相關文獻的答案與結果。

先從「電車難題」說起吧!這個著名的道德兩難問題,源自於1967年英國哲學家英國哲學家菲利帕·福特(Philippa Foot)所提出的「有軌電車難題」(Trolley problem)。這題道德兩難困境的思想實驗,歷年來引起不少道德倫理學家的關注,而且在不斷地思考與討論之後,又衍生了許多變形題,形成了一系列的情境題組。筆者便是從文獻中整理了其中三道變形情境題目,打算讓聽講的同學們可以從三個題目的變化中,體會到道德思考的複雜性。

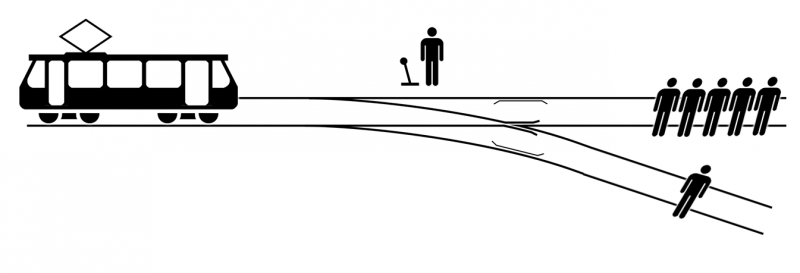

情境一,也是最初的「有軌電車難題」原型:假設一輛電車正快速地行駛於軌道上,而我卻發現在軌道遠處有五名工人在工作,我來不及通知這五名工人,也無法跟電車司機聯絡煞車,但我正好站在軌道的撥盤旁邊,可以使用撥盤讓電車轉向至支線軌道,可是這條支線上卻有另一名工人,同樣來不及通知他逃離。於是我面臨了一個難題:轉向會有一人死傷,不轉向則是五人,我該使用撥盤轉向嗎?在一般的文獻與探討中,大概都會有近八成的受訪者,會選擇轉向,即犧牲一人來救五人,原因也多是把傷害降至最低的「效益原則」。

但是到了情境二,故事內容做了些許調整:同樣是電車軌道上有五名工人,也一樣來不及通知他們逃開與聯絡司機,不過這次我不是在撥盤旁邊,而是站在天橋上的旁觀者,但我注意到身邊有個非常胖的人,胖到如果推他下天橋足以擋住該輛電車的行駛。問題是:若推他下天橋阻止電車,雖然可以救那五名工人,但這個胖子必定嚴重死傷,我該推他下天橋嗎?根據文獻指出,當這個情境內容變化調整後,會選擇犧牲一人救五人的比例竟然大幅降低為兩成,受訪者改變答案的原因,大多是因為轉動撥盤與親手推一個人致死,雖然在數量均為犧牲一個人,但實在無法接受自己親手推一個人致死。

最後,是把場景變成醫院的情境三:有五名工人受重傷送醫院,各自需要不同的器官移植才能救治,但卻沒有器官可移植,這時恰巧隔壁有一剛作完健康檢查的人,更巧的是他還符合五名工人所需要的配對器官。如果摘取他的器官就可挽救五名工人的生命,雖然他會死亡,但他的犧牲可以救那五個人。問題是:如果我是醫師,我會選擇動這個器官移植的手術嗎?所有文獻資料顯示,在這個情境下的兩難抉擇,會選擇動這手術以犧牲一人來救治五人的人數,幾乎下降到近乎零的比例。為什麼呢?根據多數受訪者的回應,他們都認為:親手摘取器官造成死亡,無異於殺人,沒有任何理由可以合理化這種行為啊!

以上三種情境,均為1:5死傷評估的判斷困境,但從情境一到情境三的調查過程,支持「犧牲一人救五人」的比例,卻一路從八成下滑到近乎零。顯然,人們在進行道德思維判斷的過程中,不僅僅只是根據數字上的效益評估而已,而是隨著情境的逐漸複雜化,該數字效益的評估權重也逐漸下降,被其他更重要的道德價值觀所取代。這也就是邁克爾·桑德爾在該「電車難題」之後,所引發的效益論(Utilitarianism)與義務論(Deontology)之間的道德思維差異的討論。

原本這是一個學界常用的「道德兩難困境」(Moral Dilemma),我在平時的課堂上也常用來與同學討論,可是在這次的演講中,我卻看到截然不同的結果:從一開始的情境一到情境三,學生們竟然出乎意外地都選擇了不轉向、不推胖子下天橋、也不動手術,換言之,他們傾向於「不做選擇」,讓電車按原來的行軌路徑去衝撞軌道上的五人,讓原就重傷的五人因沒有器官可作移植手術而死亡。

我非常驚訝地問:「明明可以做選擇,可以考慮是否要犧牲一個人來救五個人的,但你們為什麼都不做選擇?」

沒想到學生們竟異口同聲地說:「老師,做選擇是要負責任的,如果我選擇了轉向或動手術,那麼這一個人的死傷,就會變成是我的責任;可是如果我不做任何選擇,那麼不論最後的死傷多少,就都不是我的責任了。它可能是電車故障或號誌不佳或其他原因所造成的結果,就跟我不在撥盤旁邊、也不在天橋上一樣,該發生的事一樣會發生。我只是不做選擇而已,不管結果怎麼都不是我的錯啊!」

答案很簡單:我只是當作我不在場而已,讓原本會發生的事就讓它發生而已,那五個人的死傷原本就不是我的責任。我驚訝之餘,把這樣的答案稱之為「電車難題的台灣版答案」。

雖然當下有些驚訝,但我還是把這場演講依原來的規劃,將效益論、義務論與德行性的各種道德哲學理論講完。事後我稍加思量後,我慢慢地覺察到這個「電車難題的台灣版答案」,其實在過去這十年來,我也曾在課堂上聽過的,只是那時支持這種答案的學生人數及比例並不多,讓我一直以為這只是少數學生的偶發想法而已,但是今天的這場演講,卻讓我真實地感受到這個答案的背後,早就是整個台灣社會文化的集體心聲了。甚至,我開始聯想到近二十年來台灣社會的思想變遷、道德價值混亂、及官僚習氣的不作為,恐怕都與這個「電車難題的台灣版答案」有關。

首先,我想到的是1950年由弗勒德(Merrill Flood)與德雷希爾(Melvin Dresher)提出理論,塔克(Albert Tucker)命名的「囚徒困境」(Prisoner's Dilemma),此困境反映出個人利益最大化的選擇並非團體利益的最佳選擇(參酌拙文<談當代高教環境裡知識分子的囚徒困境>)。當社會中的每一個個體都為自身利益的最大化,進行看似最理性的思考判斷時,但卻可能犧牲的是整個社會的平衡考量,甚至導致社會崩潰。例如目前台灣的九合一選舉,筆者在很多場合與年輕朋友們閒聊之際,總是會聽到一種奇特的心聲:「政治又不關我的事,我幹嘛去投票?」是的,一種看似理性的思維,我為何要浪費自己的時間與精神去關心別人提出來的議題與訴求呢?性別平權或支持/反對同性婚姻與我何干?可是我們有沒有想過,這種看以理性的自我中心思維,卻正在一點一滴地侵蝕我們社會上每一項公共議題的決策面,是我們的漠視與放任,讓台灣社會淪為少數人手中的鬥爭籌碼、利益掛勾的私相授受、和既得利益者的代代相傳,但它犧牲的卻是廣大民眾的集體利益和國家社會的未來發展。

其次,我想到的是,此次演講的這所知名科技大學,其學生可能都是台灣未來社會的中堅份子,或許會擔任某些政府職務或中高階主管,說的再誇張一點,就算有人後來當上了台灣的國家元首,我也不會覺得太意外。可是,他們在面對這道經典的電車難題時,第一時間所給出的反應卻是:先考慮自己是不是要負責,而不是思考如何降低死傷或是更複雜的道德層次的考量。這不就是我們常說官僚文化裡的為官自保之道嗎?那就是「多做多錯,少做少錯,最好是不做不錯」。如今我活生生在下一代的學生身上看到這樣的官僚習性,豈不悲哉。試想:如果我們的國家元首、政府官員、民意代表、或任何擁有決策權力的人,當他們面對國家或社會上重大公共議題時,心裡擺在第一位的考量,竟然是儘量降低自己要背負的責任,那麼,我們怎麼能期望他們所作出的決策是可以謀取國家社會或全體人民的最大利益?

第三,依上述所聯想的決策者之失職,本文仍僅僅止於根據考量全體利益的最大化的效益論而已,甚至都還沒有進入其他更多元的道德哲學的思考面向,譬如義務論或德性論等。饒是如此,我們就已經看盡了台灣政治人物的避責心態,連效益論中最基本「追求最大多數人的最大利益」的政府立法原則都未能思慮,當然遑論更深層的道德推理與判斷了,而這不過是台灣推動數十年制式化的倫理教育之後的必然結果罷了!表面上看來,台灣教育似乎非常重視學童的倫理教化與品德訓練,但我們只需粗略地觀察這些倫理道德的內涵及其結果,不外是流於盲目服從於教條式權威,或者是太早向內心深處探索心靈的撫慰與平靜,而對公共議題的討論與決策,竟然停滯於幾近無知的狀態。但是,又有多少人願意傾聽「他者」的聲音,肩負對「他者」的責任,展示「為他者」的主體呢?誠如法國哲學家列維納斯(Emmanuel Lévinas, 1906-1995)在「他者哲學」(The Other Philosophy)中提倡的:倫理應該優先於存在論,倫理學才是第一哲學。這裡所謂的倫理(Ethical),並不僅僅只是建立一套道德行為的規範和標準,也不是要檢驗道德語言的本質,更不是關心如何過一種幸福的生活而已。而是人類最原初對真理、自由和平等的追求之根本保障。

一場再日常不過的演講,一個再普通不過的講題,卻引發了我一連串的思考與感慨。「電車難題的台灣版答案」究竟是什麼時候開始出現的?而它又究竟要把台灣帶向哪個價值評判的社會型態?我不知道!或許關鍵不在這個「答案」,甚至也不在於這個「兩難情境」,而是「我們究竟該追問什麼?」。

台灣五、六十年的考試教育,只教育出一批又一批以自我為中心的分數主義者,但是他們又在形式道德教條的威權下,表現出一副「人饑己饑、人溺己溺」的虛偽面貌。何以如此?我想或許是因為我們一直追問錯了方向吧!追問道德是什麼?追問我該負什麼責任?還是追問我自己的價值意義為何?但是不斷追問的結果,是否反而讓我們更陷溺於問題自身的糾結,而再也看不到問題的來源了?台灣的教育讓我們的學生不斷地追求自己的存在價值,但是卻反而忽略了他者的存在性。或許,我根本就不該追問任何問題,因為我真正需要的是聆聽,聆聽他者的聲音、聆聽天地萬有的聲音,在用心地傾聽中,或許我所有追問的問題及答案,早就已經如空氣般地存在於我們生活週遭,只是過去的我太專心於追問,而忘了去感受它們的存在罷了,其實它們一直都在場啊!

就像德國哲學家海德格爾(Martin Heidegger, 1889-1976)在他的「四方域」(das Geviert)哲學中所說的:過度地追問自己存在的價值,反而喪失了看到自身存在的面貌,相反地,當我們不再執著於追求自己的價值或意義時,而只把眼光放在我們所身處的背景,我們就會驚訝地發現,這些看似不起眼的背景,才是真正突顯我們自身存在的意義之所在。

現在,我們回到電車難題,您準備好要聆聽電車司機、五名工人、胖子、乃至於週遭一切號誌與環境的聲音了嗎?

*作者為南華大學通識中心專任教授