今年最引人注目的國際大事,莫過於俄羅斯對烏克蘭的入侵,台灣無論是執政的民進黨還是在野的國民黨都齊聲支持遭到侵略的烏克蘭。俄羅斯對北約東擴的憂慮雖然不是不能理解,但這並不足以構成普丁(Vladimir Putin)發動侵略的正當性。至於普丁要求烏克蘭「去納粹化」則更是笑話,因為俄羅斯境內的新納粹主義信徒是烏克蘭的10倍以上,這個理由從根本上就站不住腳。

烏克蘭軍隊確實在戰場上表現英勇,令人跌破眼鏡的支撐了超過兩個星期以上,挫敗了普丁速戰速決的計劃。當然從長遠的發展來看,烏克蘭想要戰勝俄羅斯幾乎是不可能的任務,尤其是在美國和北約都沒有直接軍事作為的情況下,俄軍擊敗烏克蘭幾乎是注定的結局。唯一的差別,只是烏克蘭能支撐到何時,俄羅斯又計劃如何結束戰爭而已。

不過這場戰爭最讓筆者訝異之處,在於以洪秀柱為代表的部份國民黨深藍領袖,還有黃智賢等統派媒體人對這場戰爭的各種公開發言與看法還真像是《今日俄羅斯》(Russia Today)或者《俄羅斯衛星通訊社》(Sputnik)的駐台代表。那些來自俄國官方媒體各種看起來真真假假、啼笑皆非甚至於匪夷所思的報導,都被這些深藍政治人物、名嘴以及媒體人當成唯一的真理在台灣大肆宣傳。

筆者並不認為,西方或者烏克蘭媒體各種關於俄羅斯的報導與醜化都是真實的。此外筆者始終認為多數俄羅斯民眾是善良的,他們不應該為了普丁的錯誤遭到西方國家的制裁與歧視,所以千萬不要給我扣上「反俄」的帽子。但是深藍人士完全單方面從莫斯科視角看問題,甚至還對與自己沒啥瓜葛的烏克蘭人產生強烈的敵視,甚至於仇視,就讓筆者感到相當不可思議。

最大的關鍵,還是因為美國在這場戰爭中支持烏克蘭,所以深藍人士很容易從「敵人的敵人就是朋友」的觀點出發盲目瞎挺俄羅斯。各種關於美國在幕後煽動俄烏衝突的陰謀論甚囂塵上,關鍵原因還是來自於中國國民黨的黨員,尤其是支持者當中信奉「疑美論」者不少。那麼如此強烈的「疑美」情緒,究竟是從何而來,為什麼會在國民黨內滋生?就讓筆者一一向各位讀者介紹。

被美國冷落的孫中山

從本質上來看,中國國民黨是中國近代史上最親美的一個政黨,而且還沒有之一。創始人孫中山先生不只是虔誠的基督徒,還具備美國公民的身份,早年參加興中會或者同盟會的黨員,甚至還必須要將手壓在聖經上才能夠宣誓入會。孫中山先生自己也坦承,他《三民主義》的主張來自於林肯(Abraham Lincoln)總統的《蓋茨堡宣言》(Gettysburg Address)。

武昌起義成功後,孫中山還一度聘請美國地緣政治專家荷馬李(Homer Lea)擔任中華民國首席軍事顧問。荷馬李主張美英兩國與中國結成海洋聯盟,共同對抗以德國、俄羅斯以及日本為代表的大陸聯盟,從相當程度上預測到了第一次世界大戰和第二次世界大戰的局勢走向。然而荷馬李的主張,最終還是因為孫中山把總統大位讓給袁世凱而胎死腹中。

隨後孫中山領導廣州護法政府,與以袁世凱為代表的北京北洋政府呈現類似於今日海峽兩岸的對峙狀態,雙方都自認為中國唯一的合法政府。以革命者自居的孫中山渴望得到美國的支持,然而美國政府卻奉行「一個中國」原則,不願意與廣州政府打交道。甚至在1921年召開決定中國命運的華盛頓會議時,無情拒絕了孫中山先生派遣廣州政府代表團與會的要求。

如果廣州代表想出席華盛頓會議,唯一的管道就是讓自己的代表參加北洋政府代表團,才能滿足美國方面建立一個「統一中國」的理想。美國不願意向廣州提供援助就算了,還在外交場合替北洋政府吃國民黨的豆腐,這毫無疑問讓孫中山對美國失望透頂。他決心與共產國際合作,國民黨就此進入「聯俄容共」的時代。

蘇聯沒有所謂「一個中國」原則,在外交承認北洋政府的同時向國民政府提供軍事援助也毫無心理障礙,這是孫中山向莫斯科傾斜的一大關鍵原因。除了蘇聯之外,孫中山也希望強化與日本的關係,於是就有了他1924年在神戶發表「大亞洲主義」的演說。對美國的懷疑,讓孫中山期望尋求美國之外的外國勢力援助中國革命,給中國國民黨引入了親蘇和親日的勢力。

延續大亞洲主義的汪精衛

1927年4月和7月,伴隨著蔣中正的清黨與汪精衛的分共,國民政府和中國國民黨正式脫離了蘇聯的控制。洞悉共產國際赤化中國陰謀的蔣中正與汪精衛兩人,打從北伐勝利開始就將蘇聯視之為中華民國的頭號外敵。他們倆人同樣也知道,落後的中國不具備獨立應付蘇聯赤化的能力,只是要選擇哪一個國家為中國反共抗俄的盟友,蔣中正和汪精衛做了完全不一樣的選擇。

蔣中正選擇英美,相信中國能依靠加入海洋聯盟來抵抗蘇聯這個大陸國家的入侵,汪精衛則選擇文化上更接近中國的日本。事實上早在「九一八事變」爆發前四個月的1931年5月,以汪精衛為首的國民黨大老們為了抗議蔣中正軟禁胡漢民,於廣州成立第二個國民政府來與蔣中正的南京國民政府抗衡。當時的廣州國民政府,就是以貫徹孫中山先生「大亞洲主義」為宗旨。

「九一八事變」的爆發,讓參加廣州國民政府的廣東與廣西兩省黨國大老們重新加入南京國民政府以共赴國難,條件是蔣中正必須辭去國民政府主席與行政院長職務請罪。只是汪精衛無法指揮黃埔系軍隊,於是後來還是讓蔣中正回鍋擔任軍事委員會委員長。雙方都主張以外交搭配軍事手段來因應日本威脅,只是對外交手段的運用各有差別。

外交路線傳承北洋政府的蔣中正,將日本對東北的侵略訴諸國際聯盟(The League of Nations),期望獲得英美干預。汪精衛則認為,中國即便在英美干預下解除了日本侵略的危機,也只會付出更多的代價。傳承孫中山先生「大亞洲主義」的他,認為英美對中國的危害不下於日本,主張中日兩個同文同種的「亞洲兄弟」坐下來解決自家的問題。

後來對日抗戰爆發,汪精衛成立南京國民政府的動機,同樣也是為了防止中國被蘇聯、英國或者美國推上前線「火中取栗」。就如同今天許多深藍人士,認定烏克蘭是被美國和北約推到前線消耗俄羅斯國力的馬前卒一樣,他認為對日抗戰打下去的結果只會讓中日兩敗俱傷,在背後鼓動的西方國家漁翁得利而已。不是蘇聯赤化中國,就是美國稱霸整個亞洲,這些都不是汪精衛所樂見的。

狗咬狗的戰爭

過去的教科書,都告訴我們珍珠港事變是對日抗戰的轉折點,因為美英的參戰讓中國擺脫了孤立無援的局面,從而看到勝利的曙光。然而這不過是日本投降以後的「馬後炮」言論,因為在太平洋戰爭爆發的當下,兵敗如山倒的可不是日軍而是東南亞戰場上的英美盟軍。除了把自己與英美綁在一起的重慶國民政府之外,絕大多數的中國人可不想那麼快的選邊站。

對於多數的中國平民百姓,尤其是淪陷區的中國老百姓而言,英美與日本同為在歷史上侵略過中國的列強。太平洋戰爭到底誰贏誰輸,對他們而言根本就無關緊要,定居在英美租界裡飽受歧視的中國人甚至可能還把日軍視為「解放者」看待。老百姓要的只是一個安穩的生活環境,追隨汪精衛的國民黨精英則希望中國能在美日戰爭中保存實力,爭取一個戰後復國的機會。

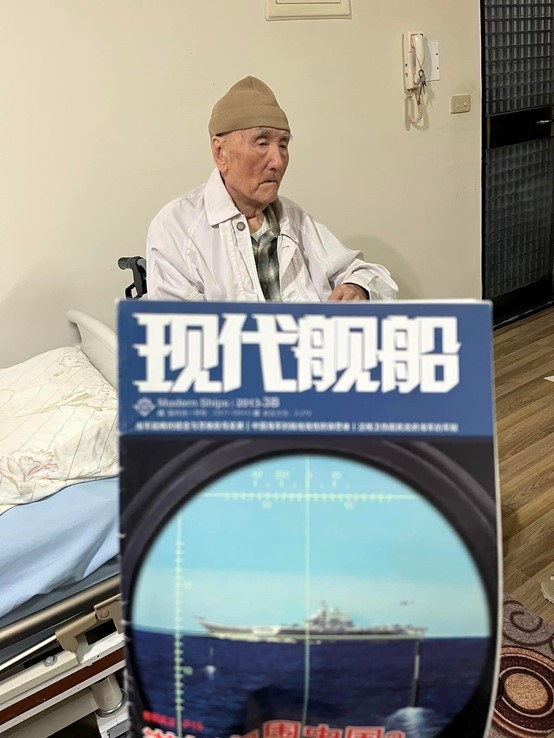

抗戰期間效力汪政權海軍的王翔鵬老先生,晚年接受筆者訪問的時候就表示太平洋戰爭在他們看來是一場「狗咬狗的戰爭」,沒有所謂正義與邪惡之分。美國和日本誰贏誰輸不重要,重要的是中國能否從中獲取翻身的機會。根據大陸作家陳存仁的《抗戰時代生活史》,當淪陷區的國人體會到日本極有可能是這場戰爭的最後勝利者之後,也慢慢醉生夢死了起來,「商女不知亡國恨」了。

考量到英美勢力很有可能被逐出亞洲,根本不可能協助重慶國民政府擊退日本侵略,許多原本與蔣中正結盟抗日的地方部隊將領,包括孫良誠、吳化文、孫殿英以及龐炳勳等將領投降日軍,接受汪精衛政權改編為和平建國軍,準備迎接「大東亞新秩序」的到來。就連第2戰區司令長官閻錫山,也幾乎停止了與日軍的戰鬥,以示在美日戰爭中保持中立。

這些將領並非真的出於反美而與日本合作,而是因為他們相信美國心有餘而力不足,無法阻止日本成為亞洲的頭號霸主。所以到了抗戰末期,隨著日本失敗的跡象越來越明顯,他們又紛紛與重慶國民政府聯繫了起來,主動充當蔣中正在淪陷區裡的反共先鋒。他們有不少人,又重新以中華民國國軍的身份隨中華民國政府來到台灣,成為外省深藍族群的重要組成部分。

美國「重歐輕亞」政策

顯見國民黨內「疑美」的聲音從孫中山先生時代就已經開始,並且由汪精衛在第二次世界大戰發揚光大。不過即便是最親美的蔣中正,在過去80年與美國合作的過程中也並非總是愉快的,尤其是華府「重歐輕亞」的政策更讓他發現中華民國在美國心目中的地位不如蘇聯和英國等歐洲盟國。這種心態,是抗戰還有後來冷戰時代,中華民國與美國爆發矛盾的根本原因。

前陣子有消息傳出,美國為了支援烏克蘭抵抗俄羅斯入侵,鼓勵波蘭將已有的前蘇聯製MiG-29供應給烏克蘭,然後由美國提供F-16戰鬥機取代這批老飛機。補償給波蘭的F-16戰鬥機,則必須要從台灣採購的新式F-16V型戰鬥機訂單中抽出,所以中華民國空軍取得新型戰鬥機的時間又要延後了。此傳聞一經《聯合報》報導,立即在網路上引發討論。

事後證明,這不過是《聯合報》「超譯」了《紐約時報》(The New York Times)的報導,完全不是事實。然而回到80年前的二戰中國戰場,類似的案例還真的發生過,那就是1942年6月26日發生的A-29赫德森(Hudson)轟炸機改道事件。早在珍珠港事變爆發前,美國就曾計劃將A-29提供給中華民國空軍,組織第2美籍志願大隊(The 2nd American Volunteer Group)用來轟炸日本。

不過第2美籍志願大隊尚未成立,太平洋戰爭就已經爆發,迫使美國調整政策,打算將33架A-29提供給中華民國空軍。只是到了1942年夏季,德國將領隆美爾(Erwin Rommel)在北非發起第二次阿拉敏(El Alamein)戰役,美軍緊急將原本準備派往成都,以中國為前進基地轟炸日本的23架B-24D解放者式轟炸機緊急調往埃及,支援對羅馬尼亞油田的轟炸行動。

原本要飛來中國的若干A-29轟炸機,也跟著一起改道埃及,影響了蔣中正重建中華民國空軍的計劃。為此他不得不像史迪威(Joseph W. Stilwell)提出抗議,希望美國能以更平等的態度對待中國。然而「重歐輕亞」的政策始終沒有改變,中華民國到抗戰勝利為止只獲得美國戰時對外援助比例的8%,英國獲得的是63.71%,蘇聯則是22.76%。

繞不開的史迪威事件

當然提到戰時中美兩國最為激烈的衝突,當非1944年的「史迪威事件」(Stilwell Incident)莫屬,這起事件也讓史迪威將軍在持「疑美論」的深藍人士眼中成為了頭號戰犯。其實史迪威並非一開始就那麼討厭蔣中正,他在早年擔任美國駐華武官時,還會刻意在到訪的日軍將領面前展示蔣委員長玉照,表達對中國抗戰的支持。

他之所以與蔣中正產生摩擦,其實源自他與陳納德(Claire L. Chennault)之間的摩擦。史迪威認為中國的對日反攻應該從地面上進行,先配合英軍反攻緬甸打通中印公路,才能獲得足夠的後勤資源用於亞洲大陸的對日作戰。陳納德則認為中國的對日反攻只需要從空中進行便可,先是從日軍手中奪回戰場制空權,然後開始截斷中國沿海的日本海上運輸線,最後再對日本本土進行無差別轟炸。

結果蔣中正出於保存實力的想法,無條件照單全收了陳納德的建議,主張中國的對日反攻必須從空中進行方能取得「速勝」。而羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統出於不得不推行「重歐輕亞」政策的原因,內心對得不到合理援助的蔣中正內心有愧,也無條件支持陳納德的空中反攻計劃,令史迪威惱羞成怒,從而痛恨起了蔣中正起來。

結果1944年日軍動員52萬人兵力發動「一號作戰」,國軍一如史迪威預料的那般兵敗如山倒,根本無力防守陳納德在華中與華南的飛行基地。因為在陳納德的要求下,數量有限的駝峰空運物資都被優先提供給了他的第14航空軍,中華民國陸軍沒能得到足夠的裝備與訓練,自然檔不住「一號作戰」。只是史迪威也因為自己的「偶爾言中」,思想與行為變得越來越偏執。

在美國陸軍參謀長馬歇爾(George C. Marshall)的支持下,史迪威胃口越變越大,居然向蔣中正索要整個中華民國陸軍的指揮權。此一要求毫無疑問觸碰到中國人的敏感神經,忽視國民政府最高統帥對國軍的統帥權以及中華民國的主權。蔣中正為此幾乎差點要與美國翻臉,所幸羅斯福總統聽取其特使赫爾利(Patrick J. Hurley)的建議緊急將史迪威召回,才解除了一場外交危機。

從雅爾達到對華白皮書

史迪威的被召回無疑讓蔣中正鬆了一口氣,讓他相信馬歇爾藉由史迪威宰制中國的計劃落了空,得以與美國繼續合作下去。接替史迪威擔任駐華美軍司令的魏德邁(Albert C. Wedemeyer)將軍手段圓融,直到對日抗戰勝利以前都與蔣中正相處愉快,甚至還在日本投降後立即派出飛機還有船艦幫助國軍搶在共軍之前收復淪陷區,這段時間可以被視之為中美兩國的蜜月期。

然而國軍在「一號作戰」中不給力的表現,卻已經讓羅斯福總統相信中國無法在對日本的最後反攻中扮演更積極的作用,讓他迫不及待地希望蘇聯參加對日作戰。於是在1945年2月舉行的雅爾達會議(Yalta Conference)上,羅斯福向史達林出賣了中華民國以及波蘭等諸多東歐小國的主權,外蒙古也就此遠離了中國而去。

雅爾達會議給蘇聯紅軍出兵東北亮了綠燈,而中共也在蘇聯紅軍扶持下於東北發展壯大,導致國軍內戰一爆發就陷入極為不利的局面。後來由杜魯門(Harry S. Truman)總統派來中國調停國共衝突的馬歇爾將軍,又受到先前史迪威事件的影響,對國民政府懷有偏見。因此每當國軍在戰場上佔有優勢的時候,馬歇爾就會出手施壓蔣中正停戰,讓國府失去殲滅共軍的良機。

美國甚至還在馬歇爾將軍的建議下,於1946年7月29日起對國民政府實施了長達八個月的軍火禁運,導致換裝美式武器的國軍又必須回頭去重新裝備國產武器或者接收自日軍的日式武器。內戰期間在陸軍第13軍服役的老榮民魏祖志先生,晚年提到美軍將大量本來可以供應給國軍的裝備銷毀時,都忍不住破口大罵美國人實在是不夠朋友。

當然從中華民國的角度出發,美國帶來的最大傷害無疑是《對華關係白皮書》(China White Paper)在1949年8月5日的發表,該白皮書不只將大陸失敗的責任全部推到國民黨身上,還宣佈美國就此對中華民國政府「恩斷義絕」。《對華關係白皮書》的內容不盡然面面俱到,卻足以讓國民黨與國民黨的支持者相信自己在大陸的失敗完全是由於美國的袖手旁觀所導致,並失去了自我反思的能力。

尼克森帶來的震撼

直到1950年10月,中共正式派出志願軍介入韓戰為止,美國才如大夢初醒般的認知到中華人民共和國是一大威脅。承認中華民國為中國唯一合法政府的政策再度成為美國對華外交的主流,讓台北與華府恢復了如同第二次世界大戰時的盟友關係。伴隨著《中美共同防禦條約》(Sino-American Mutual Defense Treaty)的簽署,中華民國再度成為整個東亞最親美的國家。

雖然台灣本省民眾大多經歷過美軍轟炸,追隨蔣中正來台灣的外省族群也有不少來自汪精衛統治下的淪陷區,他們對美國的印象都十分惡劣,甚至還以革命實踐研究院學員劉自然遭美軍殺害的事件為契機,於1957年5月24日引爆戰後台灣規模最大的一次反美運動,還一度衝入美國駐台北大使館打砸搶。就連旗桿上的星條旗,都被憤怒的台灣人給撕了下來。

不過這起反美事件,最終還是以蔣中正親自登門,向美國駐華大使藍欽(Karl L. Rankin)道歉、賠償並且懲處失職人員之後宣告落幕。在一年後爆發的八二三砲戰中,美國提供的響尾蛇飛彈與八吋砲成為了國軍擊敗共軍的最大關鍵,顯見蔣中正的親美政策還是通過了時代的考驗。時任美國總統的艾森豪(Dwight D. Eisenhower)將軍,還在1960年6月成為歷史上唯一造訪過台灣的美國總統。

然而向來與台灣友好,立場堅決反共的艾森豪副手尼克森(Richard M. Nixon)卻在當選了美國總統之後,於1972年2月對北京進行了歷史性訪問,宣告美國承認中華民國為中國唯一合法政府的時代結束。美國雖然沒有立即與中華民國斷交,卻在聯合中共反對蘇聯的戰略大前提下推行同時與兩岸交往的實質「兩個中國」政策。

蔣中正無法接受昔日的反共老友尼克森出賣自己,對於開啟90年代兩岸重新接觸的《上海公報》採取拒不承認的態度,甚至以「尼毛公報」或者「尼周公報」加以稱之,目的就是要否定其合法性。尼克森在中華民國政府以及台灣媒體的宣傳中成為了所謂的「尼丑」,指控他為了結交新朋友中共,出賣老朋友中華民國,如同小丑一般的滑稽。

美「中」關係正常化

如果說尼克森身為蔣中正的老朋友,還牢記著「交了新朋友,不要忘了老朋友」的原則,那麼等到民主黨的卡特(Jimmy Carter)上台之後,美國終究還是承認了中華人民共和國統治大陸的事實,轉而實現與北京的「關係正常化」。卡特接受了鄧小平的條件,與中華民國斷絕外交關係、廢除《中美共同防禦條約》並且從台灣撤離駐華美軍。

這對長年仰賴美國保護的蔣經國總統而言,無疑是晴天霹靂的消息。雖然卡特同時還簽署了《台灣關係法》(Taiwan Relations Act),確保中共不會單方面以武力解決台灣問題,但國民黨在失去美國白紙黑字寫下的盟邦保障之後,也面臨了是否要與中共對話談判的問題。當然對蔣經國而言,失去美國的外交承認也就意味著他再也無法說服台灣人相信中華民國是中國唯一的合法政府。

打從1928年7月25日,美國正式承認國民政府以來,中國國民黨成為了中國歷史上與美國打交道最久的政黨,稱得上是成也美國,敗也美國。蔣中正所確立的親美路線,讓中華民國贏得了對日抗戰,廢除了不平等條約,而且還成為了決定戰後世界格局的世界五強。可是也因為美國在戰後沒有積極支持國民政府剿共,最終上面的所有成果都讓給了中華人民共和國。

唯一還被控制在中華民國政府手中的遺產,就只剩下抗戰勝利後接收自日本的台灣,如果就連台灣都失去的話,中國國民黨就只能退到海裡去了。卡特翻臉不留情的斷交,讓國民黨高層許多人判斷美國會從拉攏中共對付蘇聯的角度出發逼迫台灣接受鄧小平的「和平統一」。還有些大老主張中華民國乾脆放棄行之有年的親美路線,轉而聯合蘇聯對抗美國與中共的新同盟。

不過蔣經國還是保持了理智,知道蘇聯不可能取代有《台灣關係法》的美國成為中華民國面對中共武力威脅時的最大保障。留學蘇聯的蔣經國,對蘇聯有著獨到的瞭解,知道本身是共產主義國家的蘇聯不可能幫助中華民國推翻中國的共產主義政權,頂多只是剷除掉中共內部的反蘇勢力。中華民國走上親蘇路線,同樣有隨時被蘇聯拋棄的危機,於是蔣經國還是決定把親美路線走到底。

走上民主改革之路

如同絕大多數與美國結盟的亞洲國家一樣,過去的中華民國因為政治制度不符美式民主標準的原因而遭受美國的嚴厲批評,史迪威與蔣中正爆發衝突的另外一大原因就是蔣中正抗拒改革。研究冷戰的挪威歷史學者文安立(Odd Arne Westad)便指出,美國從與蔣中正的相處中學到了一個很壞的習慣,那就是會干預盟邦的內政,甚至還會在必要時出手除掉「抗拒改革」的盟邦領袖。

史迪威的幕僚多恩(Frank Dorn)准將,晚年在他的回憶錄中提到史迪威有暗殺蔣中正的計劃。這件事情究竟是否為多恩准將為了吸引眼球,無中生有瞎掰出來的陰謀論,筆者至今無從查證。不過即便真的有這麼一回事,也肯定是史迪威自己的瞎起鬨,絕對不是來自最高決策者羅斯福總統的命令。只是把蔣中正拋棄掉的念頭,始終是美國決策者之間爭論不休的問題。

比如國務院政策計畫局局長尼茲(Paul Nitze),就曾提議讓孫立人將軍取代蔣中正,統領台灣抵抗中共的構想。即便是韓戰爆發之後,中央情報局(Central Intelligence Agency)也不忘在香港扶持反共也反蔣的第三勢力,試圖建立一個沒有蔣中正的自由中國。杜魯門之所以向李彌將軍的雲南反共救國軍提供支援,同樣是為了讓他們脫離蔣中正的掌握。

直到艾森豪總統上台後,蔣中正在美國心目中唯一中國領袖的地位才確立了下來,並且與藍欽(Karl L. Rankin)與莊萊德(Everett F. Drumright)兩任大使都建立了友善與密切的關係。美國雖然放過了蔣氏父子,對待其他不符合美式民主標準或者不夠聽話的亞洲反共領袖卻仍舊是過河拆橋,吳廷琰與朴正熙遭部下殺害,岸信介與田中角榮的黯然下台,都有傳聞指出與美國脫離不了關係。

有蘇聯留學背景的蔣經國,更是廢了九牛二虎之力才讓美方相信他不會轉向莫斯科,確保了他蔣中正繼承人的地位。因此在他的日記當中,對美國隨意介入友邦內政,乃至於推翻暗殺友邦元首的行為亦有所批判。不過在美國宣佈與台灣斷交之後,蔣經國卻也開了竅,明白中華民國不能只比大陸有錢,還必須要比大陸更為民主,才有繼續在世界上存在的價值。

接受美國規範下的兩岸現狀

經國先生也算是高瞻遠矚,知道中國大陸只要走上政治保守,經濟開放的「開明專制」之路,很快就能抵銷掉台灣的經濟優勢。只有讓自由地區的中國人真得當自己的主人,台灣才能繼續得到全球華人與西方世界的支持,保留抗拒被中共統一的資本。因此他雖然不是民主政治的信仰者,卻仍舊讓台灣走上了民主政治的道路,徹底融入美國領導下的自由主義秩序。

解決了民主與否的問題後,中華民國與美國最後的矛盾就是如何面對中華人民共和國的問題。對待共產黨的態度,其實比起政治改革而言更是兩蔣父子與美國之間的根本矛盾,蔣中正之所一定堅持羅斯福撤換史迪威的原因,也是因為後者主張將美援物資提供給共產黨。閱讀過蔣公日記的人,應該都知道對中共太軟弱或者心存幻想,是蔣中正對美國抱怨最多的地方。

「漢賊不兩立」的政策,直到蔣經國去世前最後一年,才伴隨著解嚴而有所鬆動。台灣人民被允許經由第三地前往大陸探親、旅遊與經商,可政府對政府的接觸還是相對有限。要等到經國先生去世,李登輝上台之後,兩蔣抗拒與大陸接觸的政策才從根本上得到扭轉。動員戡亂的結束,讓台灣正式承認中華人民共和國為一個政治實體,為兩岸政權的接觸打開了大門。

以《上海公報》中「海峽兩岸所有的中國人都堅持一個中國,台灣是中國的一部分」之內容為基礎,兩岸當局在90年代初期都制定了模糊化「中國」內涵的「一個中國」原則。這不只拉開了香港會談與辜汪會談的序幕,也確立了中國國民黨「不統,不獨,不武」的維持兩岸現狀政策,其實就是接受美國在尼克森訪問大陸以來所制定的兩岸規範。

從此刻開始,破壞現狀的不再是已經放棄「反攻大陸,消滅共匪」國策的中國國民黨,而是試圖帶領台灣走上「法理台獨」的民進黨。尤其是當李登輝走上「兩國論」道路之後,「疑美論」又成為美國政府或者學界遏止李登輝與陳水扁兩屆政府挑戰兩岸現狀的武器,而且還故意要由國民黨的政治人物或學者釋放出來,讓獨派知道美國不會在台灣先行宣佈獨立的情況下出兵保衛台灣。

誰是誰非難以蓋棺定論

回顧過去80年來國民黨與美國的交往,確實是充滿了各種問題與挑戰,但是我們很難單方面的把所有責任歸於任何一方。比如美國看似「重歐輕亞」的政策,確實對中華民國是有夠不尊重,但客觀分析當年的局勢,如果同盟國不優先擊敗納粹德國,就連經由大西洋將戰略物資送往印度,再通過駝峰空運運抵中國都不可能,要如何把抗戰打下去?

史迪威的作風固然霸道偏執,他的被召回絕對是100%的自取其辱,但是我們也不能不否認這一切的起因是蔣中正盲目支持陳納德,忽視了中國陸軍的建軍發展,為國軍在「一號作戰」中的失敗埋下種子。而蔣中正之所以盲目接受陳納德的看法,來自於他想搭順風車的心態,希望能讓中華民國在付出最少代價的情況下跟著美國一起成為戰勝國。

至於國共內戰,筆者不否認美國犯了不少戰略性的錯誤,但是導致中華民國失去大陸的根本原因還是在於國民黨本身的失能。如果把所有丟掉大陸的責任推給美國,能讓老一輩的國民黨好受一點,其實筆者是完全能夠理解的。不過就如同筆者前面所言,《對華關係白皮書》存在的最大一個問題,就是讓國民黨人普遍失去了自我反省的能力,將自己的責任撇得一乾二淨。

尼克森對大陸的訪問還有卡特與中共建交,雖然看似對不起中華民國,卻為海峽兩岸帶來了長達50年的穩定。無論是經濟起飛的台灣還是走上改革開放之路的大陸,都過上了100年來中國人最富饒也最和平的日子。中國歷史5,000年來所不曾擁有過的民主政治,在台灣也能扎根並且開花結果,再再證明國民黨的親美政策還是走對了路。

只是隨著大陸經濟實力的崛起還有軍事力量的擴張,美國逐漸放棄了50年前對中共的懷柔政策,轉而以強硬的姿態壓制北京。這也讓90年代以來維護尼克森體系的中國國民黨,與川普(Donald Trump)總統以來的美國對華政策越來越遠。對中國大陸強硬的民進黨,則一如過去兩蔣領導下反共抗俄的國民黨成為美國在台灣的主要合作對象。

親俄與親日勢力的回歸

由於自90年代以來,國民黨內的領導精英就受益於美國領導下的後冷戰時期一超多強體系,而且他們對抗戰以來美國幫助中華民國的歷史也有所瞭解。他們雖不再主張推翻中共,卻絕對知道中華民國如果沒有美國的力量來平衡大陸就會淪落到被中華人民共和國吞併的局面。所以他們極力希望美國與兩岸的關係能回復到2016年以前的局面,呈現進退不能的窘境。

可國民黨的親美路線,實際上是蔣中正上台以後才開始推行的,過去孫中山領導下,一度也走過「聯俄容共」的道路。孫中山在他1925年3月11日寫給蘇聯的遺書中就指出:「你們是自由的共和國大聯合之首領。此自由的共和國大聯合,是不朽的列寧遺產與被壓迫民族的世界之真遺產。帝國主義下的難民,將藉此以保衛其自由,從以古代奴役戰爭偏私為基礎之國際制度中謀解放。」

此外汪精衛的親日主張,也重新回歸到了國民黨支持者身上,當然這裡提的親日不會是親今天這個美國佔領下的日本,而是中華人民共和國逐漸取代了昔日的大日本帝國,試圖挑戰美國領導下的印太體系。過去兩蔣領導下的中國國民黨之所以沒有與美國翻臉,是因為蔣中正、蔣經國父子既不相信蘇聯,也不願意與中國共產黨共存,除了繼續親美以外沒有其他選擇。

如今中共領導的中國共產黨已然崛起,逐漸成為了一方之霸,甚至於決定要建立一個沒有美國的亞太秩序。這自然讓體制外的深藍支持者產生了希望,畢竟他們在台灣島內也長期遭受獨派的壓制,渴望一個強大的祖國替他們出氣。於是就有了洪秀柱等國民黨深藍領袖發言,一如當年主張中日兩兄弟坐下來談的汪精衛一樣,主張兩岸兄弟自己解決自己的問題。

畢竟與日本比起來,今天的中國共產黨與中國國民黨更是同文同種,雙方更應該無話不談才對。至於深藍媒體與民眾為什麼如此支持俄羅斯?這則是在於他們對美國的態度已經從原本的「疑美」提升到了「反美」甚至於「仇美」,自然就會膝蓋反射般的支持世界上任何一支力量起來與美國對抗。當年來台灣的外省族群當中,親俄與親日者本來就所在多有,只是他們的聲音同樣也被壓制罷了。

*作者為中美關係研究,軍事寫作者