巴士上乘客半滿,他們都是要返回中國朝鮮族的首府老家:吉林延吉。這一路大致上和鴨綠江平行,接著再經過十四小時的車程可以見到圖們江流經農場和穿過小鎮;就在拂曉之後,我來到了延吉火車站外。當時已經是十一月了,那裡比丹東還要冷。打從此處,我就只會往北而行;西伯利亞平原吹過來刺骨凍人的寒風,東北的嚴冬任由冰雪覆蓋大地,氣溫也只會一天比一天低。

延吉被布爾哈通河(Buerhatong River)給一分為二,和我上次造訪時所看到景象相同,依然是被大量黯淡灰白的公寓大廈與辦公大樓區塊給包覆。不過,如果以延吉是典型平凡的中國三線城市來看,它又與眾不同。最大的特色就是它本身的雙重性──街道路標上的中文字和韓文字是一樣大的。這也象徵著延吉這座四十萬人口的城市中,漢族與朝鮮族的人口數幾乎等量。比起一般邊界地區中國人與少數民族的狀況,延吉不像拉薩或烏魯木齊那樣,被嚴格地區分成漢族和維族以及漢族與藏族兩個區域,他們能在極為平順的氣氛下共同生活。

只要站在延吉的巴士站外,就可以一邊聽到韓語,另外一邊又傳來普通話,而兩者似乎又結合成一種奇妙的新語言腔調。你待在延吉愈久,就愈覺得那裡像是南韓──韓國餐廳多過中式餐館。這座城市還有自己的韓語電視頻道、報紙與雜誌,會報導首爾(Seoul)最新的名人八卦醜聞。

這裡的保安也沒那麼顯目。在延邊朝鮮族自治州的周遭地區有大量駐兵,與北韓的邊界也派駐了衛兵。不過,延吉可見到的主要軍事設施卻是從附近空軍基地間隔固定時間起飛,從城市上方呼嘯而過的噴射機;因為飛行高度極低,機身上的紅星都清楚可視。

除了延吉市以外,延邊地區是中國境內除西藏高原和新疆沙漠之外,人口分布最為稀疏的地區。吉林省的範圍大約等於半個南韓的面積,人口卻只有二百二十萬(而南韓總人口多達五千萬)。在行經中國人口擁擠不堪的城市,還有東部與南部每吋土地都已經充分利用的鄉間地區之後,我對此地空曠的景觀感到驚訝,卻也輕鬆不少。延邊朝鮮族自治州內的百分之四十人口是朝鮮族,其他就是漢人;另約莫還有百餘萬的朝鮮族散布在吉林省境內其他地區,或是鄰近的遼寧省。

我在延吉的聯絡人克莉絲蒂娜(Christina)來自遼寧的省會瀋陽(Shenyang)。她個子很高,眼睛很小,在一堆漢人中馬上就能辨別出是韓國人。克莉絲蒂娜的皮膚簡直就是死白,我認為那是因為東北冬季漫長,下午三點過後就再也看不到陽光所致。克莉絲蒂娜目前還是延吉延邊大學的學生。這所大學是特別為中國朝鮮族所設立的,因為這所大學內的某些課程並不是用中文授課,所以在中國的大學中顯得獨一無二──中國政府允許朝鮮族在自己的學校用自己的語言讀書,而其他少數民族卻沒有這項特權。

我和克莉絲蒂娜約在一家餐廳碰面,她用敏銳而失望的眼神盯著我說:「從你的電子郵件和電話中的聲音來判斷,我還以為你會更年輕些。」在中國,不論是漢人還是少族民族,從來都不會羞於評斷外國人的年齡與外表。

因為克莉絲蒂娜除了能說普通話和母語韓語之外,英語也說得相當好,才被推薦給我。她的英文還過得去,不過在吃了一頓烤牛肉、冷麵和泡菜之後,她招認其實她的中文並不理想。

她表示:「我們在家都說韓文,因此我的韓文比普通話要好很多。某些中國朝鮮族人想要他們的小孩先會說中文,不過這全看不同家庭而定。我的祖母完全不會說中文,我媽的中文也很爛,因此我們才會都說韓文。我想,我也會這麼做,先教會小孩講韓文,再來才是中文。這幾乎就是我的第一語言,就算我在找工作時得說中文,但我一直都是用韓文在跟我的朋友交談的。」

中國把境內的韓國族裔稱為「朝鮮族」(Chaoxianzu),也就是直譯的北韓人,因為中國稱北韓為「朝鮮」,這是中國人以此另外區分南韓人的說法,不過也是對他們發源地相當精準的陳述;因為幾乎所有的中國朝鮮族都是來自現今的北韓地區。克莉絲蒂娜家族的老家是在丹東隔著鴨綠江對岸的平安北道(North Pyong'an Province)。她說:「我的家族在一九三○年來到了中國。朝鮮當時的時機很糟,他們認為這裡發展會比較好。我在那還有些親戚,雖然我不曾見過面,也沒說過話。」

克莉絲蒂娜的曾祖父母算是相當晚期才來到中國。早在一八六○年代,因為一連串的飢荒侵襲了當時尚未分裂為二的韓國北部地區,朝鮮人開始越過圖們江和鴨綠江遷移至中國;而這簡直就是北韓一九九○年代所發生之事的殘酷預兆。

其他朝鮮族人在一九一○年日本入侵時,又離開了朝鮮。在這些移居者中,也包含了日後北韓的建國者金日成一家人。金日成八歲時,他的雙親搬到了吉林市,從那時起的二十五年內,他都不曾踏上過故土。在他終於返鄉時,還有一百七十萬的朝鮮人住在東北。因為日本人占據了朝鮮半島,幾乎所有朝鮮人都支援過中共,或是真的在戰爭中為中共抵抗日本人與國民黨軍隊,這其中也包括了金日成在內──縱使他在二次大戰中多數期間都是安全無虞地住在俄羅斯遠東地區,卻被誇大渲染成戰果彪炳的游擊隊領導人。

即便是日本人於一九四五年戰敗之後,中國境內大多數的朝鮮人還是選擇繼續留在中國,大概只有五十萬人返回北韓。

對於東北的朝鮮人在中日戰爭和國共內戰期間的犧牲,北京方面並未遺忘。朝鮮族被授予土地,並在一九五二年成為第一批正式擁有自己區域的少數民族。因此,延邊成為第三個韓國,只不過是在中國的境內。該區的朝鮮人來自北韓,不過文化上卻是連接著南韓,這預告著統一的韓國或許是有可能的。

中國境內的朝鮮族能夠享受到其他少數民族所沒有的好處,那使延邊地區更像是迷你國家而非另外一個自治地區。其中最顯著的一項就是,從小學到大學,他們都能夠用自己的語言來教學。這裡跟新疆不同,新疆已經關閉了純維族學校;也跟西雙版納和西藏不一樣,他們要學傣文或是藏文只剩下成為僧侶一途。而延邊政府事實上還資助用韓語教學的學校。

朝鮮族的位階也不像是其他少數族裔那樣明顯地低於漢人;在當地官員中也占有相當多的比例。除了在文革期間,朝鮮族跟所有少數族裔一樣都受到磨難之外,漢人總是能與朝鮮族維持著相互尊重的關係。對我而言,至少表面上漢族在延邊地區的作法是種典範;如果其他地區也能遵循此模式,中國人與那些最難以控制的少數民族之間的緊張關係雖無法消除,最起碼肯定會降低。

在延邊,「國籍是中國人、而文化上是韓國人」這點並不會產生什麼衝突;因此也就不會讓當地朝鮮人有什麼痛恨漢人的理由。克莉絲蒂娜的家族在中國境內就能體現出這種舒適的空間,他們說韓文,吃韓式料理,遵循韓國傳統習俗,還看著南韓的連續劇。不過她的父親是名教師,同時也是共產黨黨員。

沒什麼漢人會擔心朝鮮人依然保留著使用母語和不同文化的習慣。有名在此地經商的中國女商人告訴我:「朝鮮族人有些事情就是不一樣。食物明顯不同,而且他們也不像我們這樣重視舊曆年。對他們來說,婚禮和生日才更為重要。漢人和朝鮮人以前並不通婚,現在才有。我確實認為朝鮮男人長得蠻帥的。」

就跟在他們之前的滿族人一樣,對中國境內朝鮮族以及延邊有如第三個韓國的地位而言,通婚帶來了最大風險。因為許多朝鮮族人遷移到東北漢族占大多數人口的大城市內,愈來愈多朝鮮人和中國人結婚。無論如何,朝鮮族的人口數的確在下降中,縱使他們因為屬於少數民族而不受到一胎化政策的限制,他們的出生率還是要比漢族來得低。

克莉絲蒂娜的家人嚴格限制她必須嫁給自己族人。她咯咯笑著說:「我父親說我如果嫁給漢人,那麼我們父女關係就算完了。因為我姐姐已經嫁給中國人了。」克莉絲蒂娜不滿她父親的嚴厲限制,她說:「我想嫁給漢人。他們比較溫和,會做家事,不像朝鮮人那麼愛喝酒。韓國男人都自以為是國王,他們會養家活口,但不會做這些小事。」

不過,把克莉絲蒂娜給拉拔大的也是她的父親,因為在她十一歲的時候,她的母親就去了南韓一間餐廳工作。克莉絲蒂娜說:「她在南韓待了八年,一次也沒回來過。當她回家時,我認為她不再是我媽了,因而大哭一場。離開八年是很漫長的一段時間。其實我沒有生她的氣,因為我知道她那麼做只是為了要賺錢好供我去讀大學。我只是覺得難過,她怎麼離開這麼久。」

許多朝鮮族人會離開中國謀尋更高待遇的工作。不論任何時期,都有一成的朝鮮族在海外工作,多數是在南韓,少數會在日本。他們很輕易就能取得護照──這也是他們很受到信任的另一個表徵。不過,這樣自由的遷移也是他們人口數下降的原因之一,因為有些遷移至海外的勞工是不會再回到東北的。

被漢人給同化也說明了為何朝鮮人在延邊地區的人口組成上只占了四成,而在當初建立自治州時,朝鮮族的人口還占有三分之二的比例。許多韓文學校關閉的原因,除了學童數下降──漢韓通婚的夫妻傾向用普通話來教養小孩,而選擇用中文教學的學校;而且隨著朝鮮人逐漸向東北其他地區擴散,甚至是遠居國外,韓文教育現在被認為還不如傳統的中文教育來得更有用。

對於關閉韓文學校和異族通婚是如何稀釋了中國朝鮮族的自我認同,從延邊的足球場上就可對此高度情緒性的事例略窺一二。就如同朝鮮族是少數民族中唯一還能保有自己教育體系的情況,他們也擁有自己族裔的足球隊。「延邊長白山足球俱樂部」創立於一九五五年,前身為吉林省足球隊,其球會發展歷史在中國相當出名,而且也是頂級的俱樂部之一。其中超過四十多名的球員都曾效力於中國國家隊,相較於朝鮮族占中國人口數中這麼低的比例,這是個多麼驚人的數字。

前足球員金光柱(Jin Guangzhu)說:「足球就像是延邊的電話卡一樣。朝鮮族因為足球而在中國大為出名,就跟雲南的少數民族以唱歌跳舞眾所皆知一樣。當我還在踢球時,延吉的球館都擠滿人,會有五萬名觀眾看我們踢球。當我們成為中國最強的隊伍時,全體都感到與有榮焉。所有的球員都是朝鮮族,少數民族中也只有我們能夠擁有自己的足球隊。因此,我們是真的代表延邊,還有代表我們的族人。」

但那些個輝煌的日子早已遠離。自從一九九○年起,延邊再也沒能贏得中國頂級的冠軍杯,目前還在二級聯賽中闖蕩,所能吸引的球迷數量只有以前的十分之一。我跟金光柱約在球隊行政中心的水泥大廈中碰面。天花板以及沒有供暖的走廊邊牆上的油漆都已經斑駁剝落,有幾個穿著運動服的男子坐在辦公室內抽著菸。球場已今非昔比。

金光柱現年四十三歲,身材依然苗條得宜。他在一九八○年代末期與一九九○年代初期效力延邊隊擔任後衛;同時在一九九三到一九九五年是中國國家代表隊成員。他出生於延吉南方接近北韓邊境的和龍(Helong)。他認為足球在延邊大受喜好也是一種寬廣的泛韓國認同表現。他說:「不分南北韓,或是延邊,足球就是朝鮮人的傳統運動。」

金光柱分析延邊足球隊衰落的原因是因為朝鮮族人去上了漢人的學校。他說:「他們不像韓文學校那樣關心足球。這才是我們最擔心的事。如果年輕人都去上漢語學校,那麼我就不會有球員,就不會再有朝鮮族球隊。你知道的,中國現在金融壓力很大。父母親認為小孩如果都去上漢語學校,比較能找到好工作。就算小孩們很會踢球,他們的雙親也會阻止他們踢球,因為他們更希望孩子們努力讀書。」

為了彌補球隊球員的短缺現象,球會開始租借北韓球員。金光柱說:「北韓有時候會供應我們球員,如果他們球技不壞,我們都會簽下來。他跟我們一樣都說韓語,因此可以融入球隊。不過,我們真正需要的是合適的贊助商,如此一來,對於朝鮮族人來說,替延邊球隊效力才會是具有吸引力的選項。現在,我們每個月只能付給球員七千元人民幣。」各地的職業足球員通常都是來自鄉下地區,而延邊足球會還在努力吸引新血輪,也反應出此區域內城市和鄉下之間的區隔。

在延吉,朝鮮族的孩童會去上中文學校,而且通常嫁娶對象很可能就是漢人。不過在沿著北韓邊界的鄉下地區,韓語學校還是相當興盛,只有少數的漢語學校。克莉絲蒂娜某個同學的祖母住在靠近圖們江、接近北韓邊界的小村內。當她告訴我要前去拜訪時,我便問她是否能一同前去。

我們搭上一台開往圖們的當地巴士,穿過了成片已經收割、準備過冬的玉米田;玉米是當地的主要農作物。接著我們又越過樹林茂密的丘陵鄉野,延邊人口稀少,意味著會清出大片的土地做為農業之用。從圖們起,我們換搭計程車走上鄉間小徑才抵達。村內都是一層樓的磚房,住的全都是朝鮮族,有座難看的天然氣工廠俯瞰著整個村莊。

老祖母在一條通往她家的小道路尾等著我們。她是個子嬌小,雙眼明亮的寡婦,滿臉笑意地站在堆放整齊的柴火旁邊。她很高興能夠見到陌生新面孔,並指給我看她在前門外一小塊地上所種的菜園和花花草草。她告訴我:「我曾經見過俄國人,還沒看過西方人。」她七十二歲了,出生於黑龍江省的朝鮮移民家庭,屬於第一代的朝鮮裔中國人。不過她的普通話比我糟糕,因此她說韓文。

她的房子有兩間屋子,屋內相當簡潔安穩。牆上滿是她兒女和孫兒們的照片,其中有些人住在南韓。屋內的供暖還是使用韓國傳統的火炕(gudeul,구들)──一個幾乎占據了主要房間大小的高台,在下方有個燒木柴的火爐。我們都坐在上面,吃著包括了黃豆湯、冷魚、牛肉、米飯以及老祖母自製泡菜的美味午餐。

她在婚後搬到了延邊。那時正是中國「大躍進」(Great Leap Forward)──毛澤東試圖在短短幾年內,把還處於全面性農業生產的中國蛻變成工業化經濟的毀滅性嘗試──震盪的時期。人們都離開農場而改到工廠去工作,再加上一連兩年的乾旱,糧食更是因此減產。官員們竄改了那些駭人的統計數字,因為過於驚恐而不敢上報實情。在毛澤東自大的政策下,還繼續將穀物出口到俄羅斯和非洲;為了要讓全世界相信中國共產黨體制的優越性,也只能讓糧食短缺的情況惡化下去。「大躍進」除了要讓中國成為工業製造國家外,還導致了多達四千五百萬人在這場世界最嚴重的飢荒中死亡。

老祖母回憶說著:「那是一九五九年。我當時在農場工作,種玉米和蔬菜。不過,我們沒有米也沒有肉可吃,當年的生活相當艱辛,在六○年代初期,除了想辦法活下去以外,根本沒有時間做其他的事。從日出到日落,我們都在農地上工作,有時入夜之後你還得工作。我們隨時都處於餓肚子的狀態,有些人還活活餓死,或是因為實在餓昏了,結果吃野草而死。」

那些年間,死神奪走許多村民的性命,不過也有些人就此消失無蹤。老祖母帶著有點陰森的笑意說:「很多人在那時都離開了,他們跑去了北韓。不只是因為那裡食物較多,而且也因為那裡才是他們的家園──但他們現在都後悔了。我從來沒想要離開過。我在中國出生,認為自己完全就是中國人。就算我現在不會說中文,而且朋友也全都是韓國人,我還是這麼想。」

從一九九○年代初期以來,越過中韓邊界的人清一色都是要逃往東北的北韓人。不過在那之前,移動的方向全然相反。在大躍進期間,成千上萬中國朝鮮族人回到了北韓;接著文革啟動,更多人跟著過境前去北韓。有些人或許是因返回祖先故土的信念而動身,不過在八○年代中期之前離開的,多半還是因為當時的北韓比中國更富庶,所做出的抉擇。

北韓有中國、昔日的蘇聯和東歐的盟國當靠山,既能取得便宜的進口物資,還得以享有出口市場。一九八九年底柏林圍牆(Berlin Wall)倒塌以及蘇聯在一九九一年終結,使得北韓的支援戛然而止,此時也正是中國對世界開放之時。同時間,北韓開始大量投資研發核子武器,進一步耗盡它日益萎縮的資源。北韓無法支應進口石油的費用,因此經濟崩潰,人民也開始挨餓。從一九九二年起,飢荒就緊抓著北韓不放,其破壞性之大就如同毛澤東在大躍進期間帶給中國的衝擊一樣劇烈。這樣的飢荒狀態幾乎持續了十年,尤其在北部靠近東北的地區更是嚴重,導致了十萬北韓人民逃到中國。

老祖母還記得相當清楚:「大概是十到十五年前,一直有人從北韓跑到我們這個村子。現在沒人來了──他們知道這樣太危險,因為警方會找到他們,然後把他們遣返回去。」

她對脫北者的反應是一種混雜著同情與恐懼的感受。她供認說:「我對他們的處境感到很難過,而且我也想幫助他們,不過我太害怕了。我害怕他們會成為我的負擔。我從來沒跟員警說過這裡住有北韓人,不過警方總是能把他們給找出來。有個女的還嫁給村內一個男的,警察一來就把她給送回去了。如果幫了他們,我們就會惹禍上身。」

圖們附近有個看守所,那些被逮捕的北韓人在遣返回北韓之前會被安置在那。有座鐵橋橫跨在分隔了中國圖們市與北韓南陽市的圖們江上,看守所就坐落在鐵橋的北方。北韓在圖們這裡,比在丹東更接近中國,不過從河岸這頭看過去的景色並沒有更動人。南陽市內一連串朽敗的公寓街區中間都被荒地給分隔開來,少數幾條縱橫交錯的街道上也幾乎沒有什麼車流。在城區後方,聳立著一片荒蕪的褐色丘陵;就跟丹東對岸的新義州狀況是一樣的,幾乎沒有生機。

中國觀光客只要付錢就得以在護衛下,走上那道通往北韓的鐵橋,並在橋中央停下來拍照。但我試著想要買票前往時,就被揮手示意離開。在河岸邊有幾間賣紀念品的小店,販賣金家三代的徽章,還有北韓的郵票與香菸。我猶豫買了一包北韓香菸,還懷疑這些是否真的是北韓產品,還是中國製造的贗品。我注意到一名中年婦女帶著好奇的眼神看著我,我問她這菸是否是真品;她看著我,並點了點頭。

李(Lee)是平壤的小學老師,她的上牙還裝著驚人牙套。身上穿著還是中國鄉下地區二十年前流行的服裝──粉紅色的短風衣,黑色的聚酯纖維長褲以及尖頭黑鞋。她是來中國探訪嫁給中國朝鮮族人的姑姑,此刻正準備返回北韓。李告訴我,應該前往平壤:「那裡要比圖們更好。」我可不這麼認為。圖們雖然是個小城市,不過至少允許我在無人陪伴下四處遊晃。

李的小孩都是軍人,她驕傲地把她那寶藍色的北韓護照秀給我看。她是忠貞的信徒──對她的祖國和領導人忠誠無二,並且也不欣羨中國。「這個國家太自由了,而且人民也是一樣。就是因為有著麼多國家任意而為,所以我們才這麼貧困。」李嚴正地表示。幫忙翻譯的克莉絲蒂娜開始帶著困惑的表情看著她。「在北韓,醫療和教育都是免費的。你身上不用帶錢就可以去醫院看病,他們還是一樣會照顧你;哪怕村中只有三個小孩,也會有老師教導他們。中國這裡可不是那樣。」

如果告訴她,村內之所以只有三名孩童是因為其他孩童都死於飢餓或是疾病,似乎是有點刺耳。折衷之下我告訴她,中國這裡的食物肯定要比北韓來得多。在回話之前,她停頓了一下,好像在試著回想她自己說過的話。「我們現在已經有足夠的糧食了。我們馬上就會有更多的食物。」她以似乎是警告的口吻說著。

在李離開之前,她再度遊說我前去北韓看看。「年輕人全都能歌善舞。」我頓時把記憶拉回到雲南,那些美麗的傣族女子表演著虛假的舞蹈儀式給前往景洪的漢族觀光客觀賞。

突然丟出熱情而性感的北韓婦女照片,想讓我看一眼就前往是不可能的。因為想到人煙稀少的南陽所給我的警惕,以及位於路尾的圖們看守所內的絕望囚犯,這實在是種在想像力上的「大躍進」。

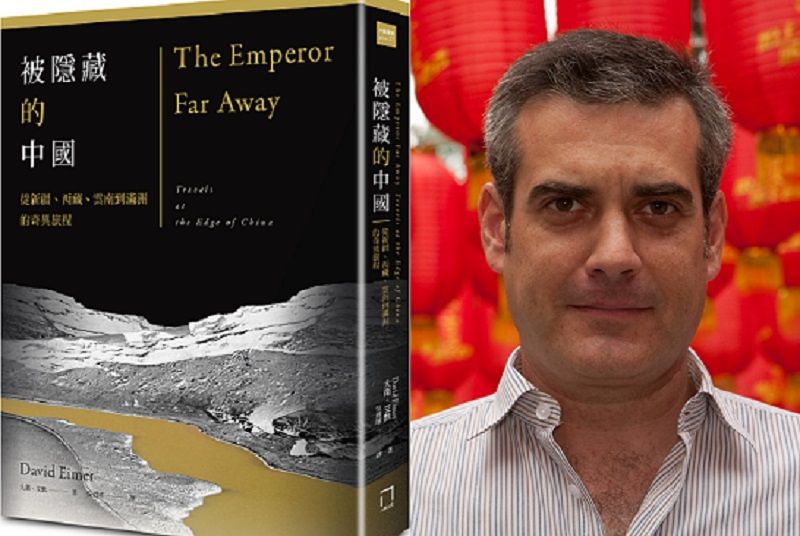

*作者於2007到2010年之間,擔任《週日電報》派駐北京的特派員,同時也是香港《南華早報》的專欄與特約作家;2012到二2014年間擔任《每日電報》的東南亞特派。他在1988年首度踏上中國,自此足跡幾乎踏遍中國的所有省份,在2005至2012年間常住於北京。目前定居曼谷,在二○一二到二○一四年間則擔任《每日電報》的東南亞特派員。本文選自作者新著《被隱藏的中國:從新疆、西藏、雲南到滿洲的奇異旅程》(八旗文化)第四部〈東北─推移邊界〉。本系列完。