那個年代的台灣社會,馬克思是「大毒草」

我出生、成長在一個將馬克思和《資本論》視為「大毒草」,絕對不許碰、不能讀的台灣社會。比我年長一代抱持著左翼想法或左翼信仰的知識分子,曾經還能偷偷地組織讀書會,去讀馬克思、恩格斯寫的《共產黨宣言》,如果有可能的話,讀《資本論》。

可是我比他們大概晚生二十年,也就意味著當時在台灣整肅思想與管制言論的警備總部多了二十年的時間,可以沒收當時在台灣市面上所有與馬克思和《資本論》以及共產主義有關係的書,並且已經基本上把暗夜當中偷偷聚會的左翼團體都一網打盡了。

我知道馬克思,聽說過《資本論》,但是我的知識主要來自學校系統裡的一門「三民主義課」,課本告訴我們,馬克思與共產主義多麼荒謬、多麼錯誤。在那樣的環境下,我們連做夢都不敢想,有朝一日可以讀到《資本論》的原文版本。

閱讀「禁忌書籍」的個人經驗

幸運的是,因為我從小喜歡逛書店,長大以後,我也喜歡到圖書館借書,之後又剛好遇到了台灣的圖書館正在陸陸續續開架化,以前到圖書館借書只能查書卡,後來變成可以到書庫裡自己選書,所以我就養成了到圖書館書架去遊逛的習慣,和逛書店很接近。

大學二年級,我到台大法學院去修日文課,順便也就去逛了台大法學院的圖書館,一路逛到了書庫的地下室。那是一個從樓梯走下去時,遠遠就可以聞得到灰塵氣味的地方,像是一個沒有人去過也沒有人會去的地方。

但既然是圖書館,既然有書架,我就充滿了好奇心。我鼓起勇氣,找到了開關,把電燈打開,走過一排一排的書架,突然渾身之間起了雞皮疙瘩。我意識到自己進入一個什麼樣的地方:那裡收藏的是幾十年來沒有編目的書,不是因為太新所以來不及編目,而是因為這些書比台大法學院本身還要更古老。

那是日治時期留下的藏書,那時沒有台大法學院,只有日本人設立的「台北法商學校」。換句話說,這批書自從一九四五年之後,三十多年間被丟在那裡,無人聞問。我在那個布滿灰塵的地下書庫耗費了很多美好的時光,還好那個時候我沒有氣喘的毛病,整個下午吸著沉積幾十年的灰塵都不會有影響。

那裡面最多的當然是日文書,其次因為日本和德國在當時的聯盟關係,也有很多德文書。我在那裡先找到了日共大左派思想家河上肇(一八七九—一九四六)所寫的《自敘傳》,五冊一套。河上肇的名字我聽過,我知道他出版過一本非常有影響力、對共產主義在日本的發展有僅次於《共產黨宣言》的重要地位的書,就是《貧窮物語》。

我沒有找到《貧窮物語》,但是在那裡竟然能看到河上肇的書,這已經夠讓我興奮了。我一定要讀《自敘傳》,可是我不可能在地下書庫裡讀完這厚厚的一套五冊書,所以我就決心冒險一試。那本書沒有法學院圖書館的編目,是原來日據時代留下的書,所以每一次去法學院,我會刻意認一下在圖書館櫃台的館員,每出現一個沒見過的,我就把河上肇的《自敘傳》和我的借書證遞上。如果館員告訴我這個書不能外借,我就摸摸鼻子,把書擺回書架上。

當我試到第四次時,真的遇到一個搞不清楚狀況的館員。他只注意到這套書後面沒有貼借書的到期單,從抽屜裡拿了一張到期單貼上去,在我的借書證上抄了日據時代的舊編碼,然後讓我把書帶出去了。

這個經驗讓我更加喜歡待在法學院圖書館的地下書庫,每一次進去總感覺我應該會挖到寶,那種興奮和期待,這麼多年之後仍然歷歷在心。

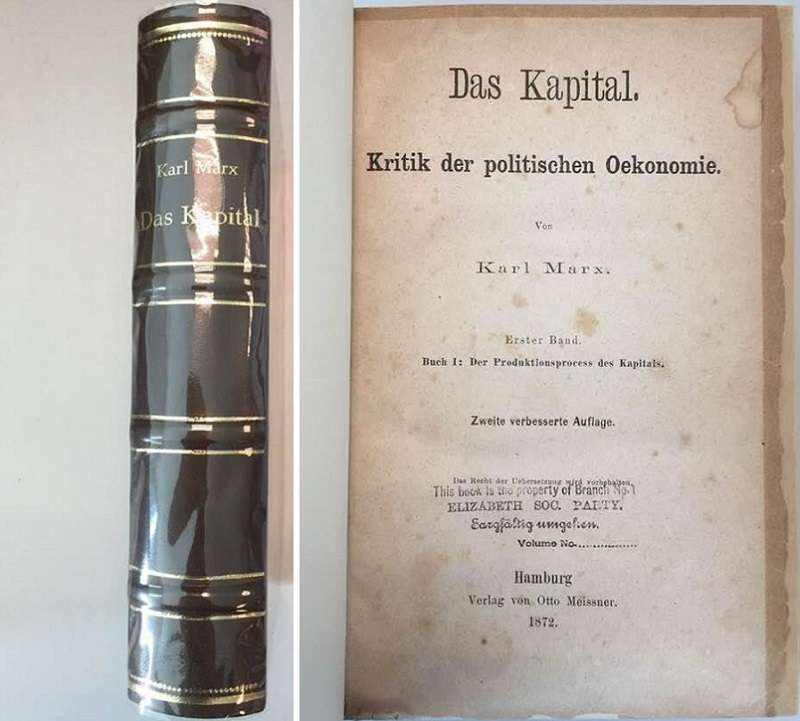

過了一陣子,反覆走過書架好幾趟,我早已經猜測「應該在那裡」的書真的就在某一個底層的書架現身了,那就是日本岩波文庫版分成上中下三冊的日譯本《資本論》。這次我不能再用原來的方式借

書了,畢竟書上印著誰都看得懂的「資本論」三個漢字,再怎麼搞不清楚狀況的館員也一定會豎起敏感的政治天線。

而且《資本論》我不只想看,還想要收藏,那怎麼辦呢?只有一個辦法,那就是用圖書館的自助影印機,一頁一頁地影印下來。那一陣子,我每天下午都耗在法學院圖書館,本來文學院的課也不去了,成天鬼鬼祟祟地徘徊在影印機旁,時不時去印個幾張。如果有別人靠近,我就趕緊離開。

每一次印完之後,將印好的紙張帶回家,小心地放在衣櫥裡。早上出門時,從側面抽出幾張,非常仔細地摺成八摺大小,收在書包裡,利用等公車和搭公車的時間,一張一張拿出來讀。一到學校,我就不讀了,將紙張藏好,小心不讓人發現我在讀最可怕的禁書。

什麼是「偉大的書籍」?

熱中於遊逛台大法學院地下書庫的同時,我又發現了另外一個寶庫,也是當時一般大學生很少會進去的地方,那是台大總圖書館的參考書區。

這個書區裡擺放的,是那種做研究需要用到的參考書,一般學生對這些書不會有興趣。我在總圖書館的參考書區看到了一套文學院圖書館也有收藏的書,那是一九六○年代美國芝加哥大學出版社印行的Great Books,直譯是《偉大書籍》,或者翻譯成《西方巨著》,那是他們選出的人類文明中偉大書籍大全。

這套書我其實很熟悉,因為大一我剛進歷史系時,就被這套書激發了少年豪情。我曾經立志要把這一大套五十多冊的Great Books全部讀過一遍。這五十多冊書可不能小看,芝加哥大學出版社背後的信念,除了要提倡閱讀經典之外,還強調要尊重原書的完整性。編者認為,用摘要、提綱轉述的方式呈現,無法讓讀者真正獲得經典的智慧。如果把一部經典的內容濃縮成三言兩語,讓學生以為學這三言兩語就等於瞭解了經典,這不是應有的方式,反而變成了破壞經典價值的最大罪人。編者主張,要讀就讀原書,而且要讀全書,得到經典內容浸透生命的經驗。所以這套書不摘錄、不省略,再大部頭的書也一律全文收錄。比如說有兩大冊湯瑪斯.阿奎納的《神學大全》。而且為了讓讀者可以好好接近經典、閱讀經典,凡是非英文的著作,這套書還會用心地去選最好的英文譯本,用聖經紙精印,每一部動輒七八百頁,蠅頭小字雙欄排版,容納的字數多得嚇人。

Great Books系列第一冊是「荷馬史詩」,包括《伊利亞特》和《奧德賽》,是完整版的合訂本。這一點我記得很清楚,也非常肯定,因為我的「宏大志向」就是從讀荷馬開始的。我還記得第二冊是希羅多德,完整收錄了他的《歷史》。第三冊是古希臘三大悲劇作家的作品,埃斯庫羅斯、索福克勒斯、歐裡庇得斯,我不是那麼確定喜劇作家阿裡斯托芬有沒有一起收錄進來。因為我讀了第一冊、第二冊,到第三冊就讀不完了。我的「宏大志向」只支撐了兩冊多一點點。

在我大學二年級的下學期,台大總圖書館經過了一番整修,重新開放。我走進整修過後寬敞明亮的參考書區,找到擺在那裡的Great Books,眼光一掃,心跳就加快了—因為我一眼就看到總圖書館的這一套書,比文學院圖書館那一套多了一本,多出那本書的書脊上只有短短的四個字母:Marx。我盡量維持自己的手不要發抖,佯裝若無其事,把那本大書取下來,快速地翻過。

沒錯,那裡面就是《資本論》英文版的全文。

於是接下來的兩三個星期,我成為總圖書館參考書區影印機使用率最高的讀者。幸好參考書區的書籍本來就不能外借,影印是理所當然的使用方式,不會過於引人懷疑。但我還是小心翼翼,每天出門前先想好,進了參考書區可以讀些什麼書、幹些什麼事,因為那裡是不能帶自己的書進去的。進去之後,我先一口氣找幾本書堆在桌子上,馬克思那本一定在最底下,然後每隔一兩個小時,起身捧著這一厚本馬克思到影印機前面去印個十五至二十分鐘。用這種方式,就這樣很神奇的,在大學時代我的衣櫥裡,而不是我的書架上,有了日譯本和英譯本的《資本論》。我用這兩種譯本逐句對讀,讀完了這三大卷書。

理解現代社會,繞不開馬克思

幾年之後,一九八七年,我到美國留學,在哈佛廣場附近找到了那家專賣左派書籍的「革命書屋」(Revolution Book Store)。我在那裡買的第一批書本是《毛澤東選集》和德文原版的《資本論》,都是以前絕對不可能有機會看到的書。於是我又把《資本論》當作精進德文的教材,再將英文版和德文版對讀了一遍。因為那個時候,我在哈佛大學的博士考試必須要考第二外語,而我選擇的就是德文。

我用這種方式接觸了《資本論》,讀過了《資本論》。我是在被壓抑、被禁止的情況下,激發了最強烈的動機。我真的想要知道,到底馬克思與《資本論》為什麼這麼「可怕」,為什麼在台灣它是一棵「大毒草」,好像誰沾染到了馬克思、《資本論》就會變成一個「壞人」,就會變成「共產主義者」,就會變成可怕的「惡魔」。

出於這樣的動機,我不只是讀《資本論》,而且還讀得很仔細,我仔細地想要弄清楚,馬克思究竟在《資本論》裡講了什麼。

所以對我來說,首先,《資本論》是一座大寶藏,在反覆閱讀的過程中,我一點都不覺得無聊,而且第一次讀、第二次讀、第三次讀,每一次都挖掘出過去讀的時候沒有讀到的內容。

更進一步,隨著年歲的增加,我自己讀了更多的書,我的重要興趣之一是想從十九世紀西方的思想、西方的歷史去追索,當我們的世界進入二十世紀,整個被西方化、現代化之後,變化的來源在哪裡。於是我就發現《資本論》的另一項特性:它是一座我們繞不過去的大山。我們要理解今天這個世界究竟是怎麼來的,所謂的「現代生活」、「現代思想」以及「現代社會」究竟是怎麼一回事,在各個不同的面向,我們都會遇到馬克思,遇到《資本論》。如果不瞭解馬克思,不瞭解《資本論》,許多這樣的連結就會斷掉。

累積了這樣的閱讀經驗,到二○○五年的時候,我在台北「誠品講堂」開課,想要向更多的讀者介紹經典,讓他們能接觸、理解、進入《資本論》。當時的課程一共有五周,共五講。我做了一個非常簡單的規畫,從五個不同的角度來理解馬克思和《資本論》。

第一,哲學的角度;第二,馬克思作為歷史學家、《資本論》作為歷史著作的角度;第三,馬克思作為經濟學家的角度;第四,從社會切入來看,馬克思提出了什麼樣的社會理論,《資本論》中告訴我們的資本主義社會是什麼樣的;第五,從文化理論來看,馬克思在《資本論》當中,從下層經濟結構反映出他對上層文化與意識形態的理解,對此他又做了哪些精彩的說明。

這看起來完全合理,是非常乾淨、漂亮的課程規畫。不過講了十個小時之後,我發現自己犯了極大的錯誤——我沒有辦法實現在課程規畫上的承諾。

因為十小時的課程中,我只勉強處理了二個角度,是哲學和經濟,其他三個角度根本沒時間碰。更麻煩的是,在從經濟的角度解讀時,我必須說明馬克思進行的是「政治經濟學」的研究,那麼,什麼是「政治經濟學」?「政治經濟學」和我們當下所認定的「經濟學」,到底有什麼樣的差異?講解的過程中,我意識到:啊,漏掉了!漏掉了從馬克思、從《資本論》延伸出的政治理論以及國家理論。

那次授課經驗後,我再度閱讀《資本論》,希望可以重新找到一種方式,更完整地呈現我所認識的馬克思與《資本論》。

馬克思不是一個只活在「教條」裡的人

我的目的是完整呈現馬克思,最關鍵的,我希望讓大家可以認識、知道這是一個活在十九世紀,但是目光一直看向未來,並對未來的規畫充滿熱情與興趣的活生生的人。而他預言的未來,他期待甚至他參與打造的未來,在相當程度上就是我們今天所遭遇到的現實。我們當下的世界,和馬克思在十九

世紀時所預期、所規畫的未來有非常密切的關係。

另外我也希望,藉由這種完整認識馬克思、解讀《資本論》的方式,讓大家可以獲得社會科學的觀念和工具,以此更透徹地分析現實。也讓大家更明白,自己必然要作為集體政治經濟社會結構當中的一分子,這背後的意義是什麼。什麼是經濟,什麼是社會,你與這些集體現象、這些大結構之間的關係又是什麼?

我必須誠實地告訴大家,解讀《資本論》不會是一個愜意的過程,我不能承諾把馬克思與《資本論》的理論變得簡單、容易吸收,但是我能夠承諾也是我會盡量做到的,是在解讀的過程中盡量不枯燥,盡量讓那個時代在我的解讀中活過來,讓馬克思在我的認識和我的描述中活過來。這不會是乾巴巴的教條,而是讓大家可以體會、可以活生生認知的真切的時代與人。

*作者為新匯流基金會董事長,本文選自《您好,馬克思先生:《資本論》及其所創造的世界》(印刻)引言,授權轉載。