「鄉愁是一扇窄窄的廁所門」——在一篇評論陳升所謂「廁所門」事件的文章中,我曾經粗俗地套用了余光中著名詩句的句式。然而那是一篇討論兩岸關係的嚴肅文章。

余光中去世,在大陸極盡哀榮。但是,好多人只是在借此緬懷自己永恆的「小時候」而已——咱當年也是讀過詩的,會背《鄉愁》會唱《鄉愁四韻》的!對於《鄉愁》的鄉愁,是一種懷舊的濫情,從廣播節目到少先隊員朗誦比賽,從國企年會到政府堂會,《鄉愁》都曾是標配——《鄉愁》已經不歸余光中了,它淪為體制的淚腺。

要從浩瀚的淚水裡把鄉愁打撈出來,就必須探討「鄉愁體制」——「鄉愁」是如何淪為體制的。余光中的《鄉愁》曾經輕而易舉地統一了兩岸。國共兵戈相見,爭的還是同一個江山,捅來捅去,統來統去,還是同一個「大中華」,其美學意識形態修辭,不乏同根同源之處。從上個世紀九十年代開始,臺灣校園教育開始去中國化,余光中魂牽夢縈的那個「中國」漸行漸遠,臺灣新一代開始慢慢對「中國」失憶——更準確地說,是無從記憶,沒有記憶;而大陸這邊,卻將作為愛國主義不朽詩篇的《鄉愁》收入課本。而後88+1(註:八九民運)的一代,對「中國」也在失憶,對從49到88+1的歷史失憶—無從記憶,沒有記憶。

於是,余光中在兩岸蕩起了「文化中國」的秋千,鄉愁貨幣流通到對岸成為價值暴漲的硬通貨,臺灣文壇的反共鬥士,儼然一躍成為文學海基會的臺灣首席代表。假如一個詩歌節請到了余光中來朗誦,就相當於請到一個副部級領導來發言,級別和檔次就上去了。另外,眾所周知最經典的政客親民姿態,是一把抓住一個小孩抱起來,一旦躲進「小時候」成一統,不管好歹,天下太平。

張懸事件時,我曾指出:小清新統一大中華。現在可以補充——「小時候」統一大中華。

張懸事件時,我還指出:消費主義統一兩岸。余光中式的「文化中國」的鄉愁,時過境遷已經無法統一兩岸了。微信,滴滴,共用單車.....顯然要比「鄉愁」更能統一兩岸。大陸對余光中的緬懷,只是一種對封閉年代的「芳華」的追懷——吾國從來不缺的,是一種犯賤的懷舊。

余光中有一首傳播度僅次於《鄉愁》的名詩曰:「當我死時,葬我在長江與黃河之間。」橫臥中原,死者為大——「死者為大」不妨如此理解:既然以中原大地為墓床,那麼從你身下,將攥出歷史摻血的黃土。余光中一死,圍繞著他的歷史爭議,才從學界和知識份子範圍,擴散到公眾當中。余光中並非沒有自省,他曾宣稱「向歷史自首」,那麼身後即便背負駡名,也未嘗不是一種光榮的獻祭。

成長於八九十年代的人,對臺灣的瞭解,恐怕絕大部分來自於流行歌曲。對文學青年來說,則要加上《臺灣文學選刊》。關於臺灣文學乃至臺灣的「國語」,後來漸成共識的說法是:他們保存了從漢唐到五四的文脈。而余光中堪稱臺灣這一「文脈」的中樞之一。

余光中的「鄉愁」,既可以成為國民黨「意淫大陸,手淫臺灣」(余光中的老友以及後來的冤家李敖的經典句式)的安魂曲,當然也可以在「三通」之後成為GCD(註:共產黨)「手淫大陸,意淫臺灣」的起床號。當然,詩歌無辜。但不管是鄉愁的政治化還是鄉愁的鄭智化,從來都在小清新們的視野之外。鄭智化在1988+1年,寫過一首群星合唱的《歷史的傷口》。

關於余光中的歷史是非,自有各路方家大作可讀可研。我只做一點眉批或註腳。

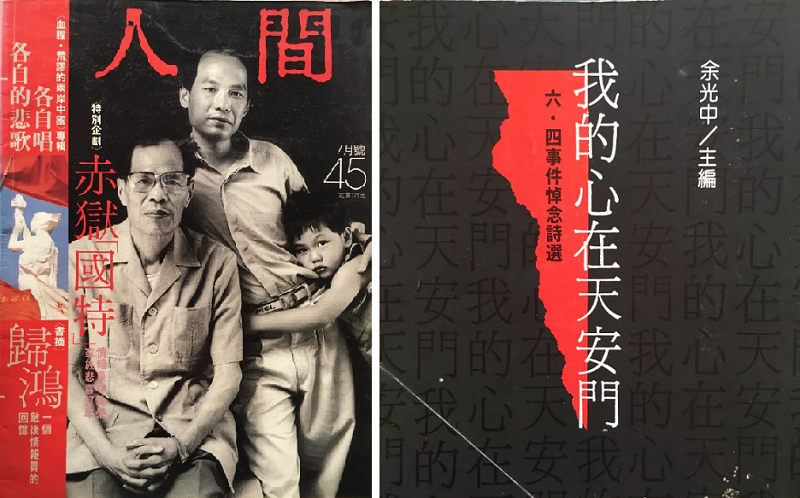

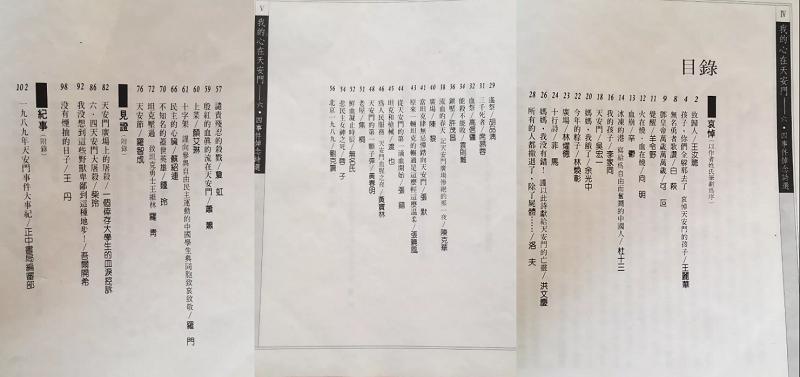

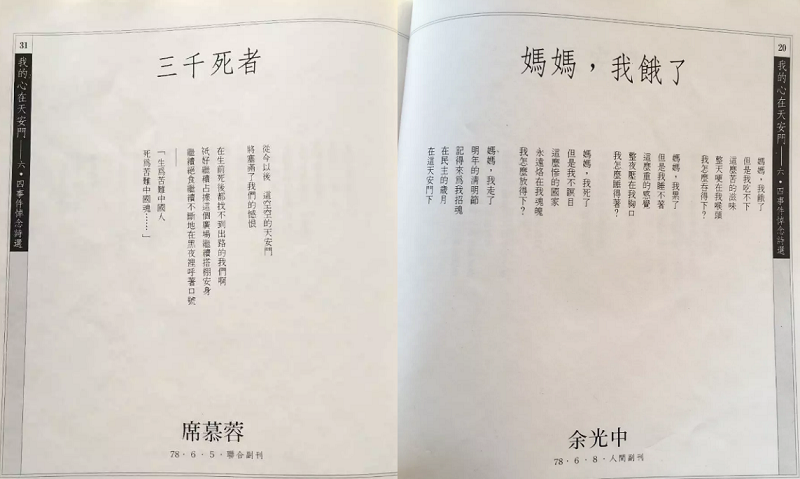

2011年在臺北逛舊書店,先是在舊香居淘到1988+1年7月的《人間》雜誌,後來又在牯嶺街一間窄德難以容身的小書店,淘到一本余光中編選的《我的心在TIANANMEN》(註:我的心在天安門:六‧四事件悼念詩選)。

1988+1年,我是一個從廣場上醒來的少年。真巧,陳映真和余光中——兩位臺灣文壇的宿敵,最終在一個大陸文藝中年手裡狹路相逢——然而他們在1988+1年,站在良知的一邊,暫時同仇敵愾。

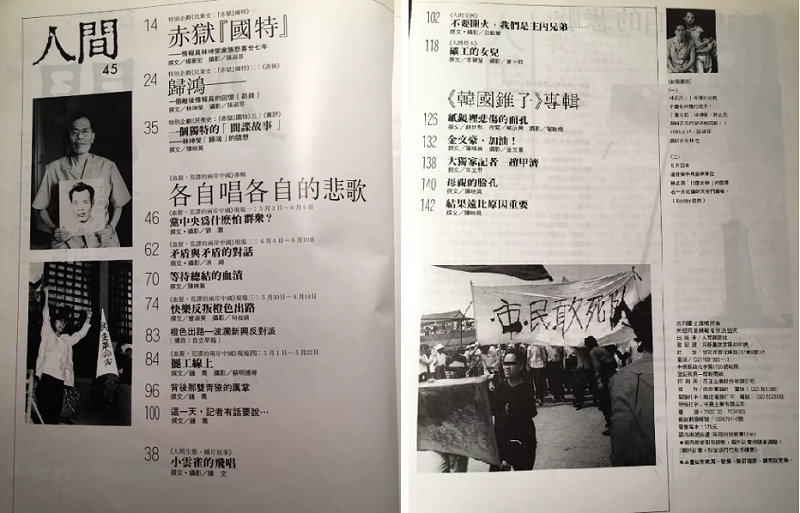

作為當時臺灣主流文學體制的代表,余光中當仁不讓,最適合編選這樣一部詩集,而支持1988+1運動,當然也源於一以貫之的反GONG(註:反共)脈絡。但陳映真的《人間》雜誌在那個歷史關頭,卻打出了一個這樣的專題名字:血腥、荒謬的兩岸中國,各自唱各自的悲歌。在支持對岸1988+1的同時,不忘反思和批判台島的血腥當代史。出版於63+1(六四)之後不久的這本詩選以及這期《人間》雜誌,典型反映瞭解嚴後的臺灣政治氣氛。63+1為臺灣提供了一個契機,不同政治意識形態立場的人士,出於道德良知而結成了某種「正義共同體」。而民主轉型才剛剛開始,還得等到九十年代之後,轉型後的正義,才會漸漸成為一個尖銳問題。余光中的歷史污點才會成為焦點。

陳映真的左和余光中的右,都難逃意識形態的左右。那一次去臺北,我當然還買了龍應台那本《大江大浪1949》—那幾乎成了陸客人手一本的手信,與龍部長猶如大江大浪般洶湧澎湃的「失敗者」小清新政治情懷相比,《人間》雜誌封面上那一行「各自唱各自的悲歌」顯得更加觸目驚心。

當年復旦奪冠的亞洲大專辯論賽轟動一時,那時候我還是個中學生,在報刊上讀到「舌戰獅城」盛況,對大學充滿了嚮往。但等到1988年考上大學,才知道所謂「舌戰獅城」這種被包裝成愛國主義競賽的小兒科,跟帝都高校當時的政治自由激辯相比弱爆了。1988年歲末在北大舉行的北京高校辯論賽決賽,你知道論題是什麼?——《中國現行社會體制是否適合多黨制?》(究竟是「社會體制」還是「政治體制」,辯論過程中雙方又有所爭執) 。

W博當時顯然也在場,不過他並非辯手。前不久認識K博,他說當時他在人大讀大一,也在辯論賽現場。現場最富戲劇性的一幕,是人大辯手質問北大辯手:難道把國民黨請回大陸執政也可以嗎?北大辯手立馬回答:只要人民同意,有何不可?

當時的年輕學子,無論資訊還是思路都還非常有限,比如論題是多黨制,但視野還僅僅停留在國共對立。

國共二元對立,左右二元對立,臺灣民主轉型,但有時候,歷史真相在龍應臺式的「失敗者」哲學以及「保存中華文脈」的文化美學包裝下,反而變得模糊不清。

歷史有趣的錯位在於:當國民黨在臺灣把黨部大樓都輸掉了(賣掉)了,蔣公在對岸的形象卻也越來越有範兒了。如今的蔣介石長得越來越王陽明瞭,越來越心靈雞湯了越來越文化苦旅了。

所謂文化,總是前凸後翹的。「文化」在吾國長期在老處女和小婊子之間飄蕩,「文化」可以是冰清玉潔的主體,也可以在政治面前淪為人盡可夫的客體。

要不然怎麼叫「文化苦旅」?

而大陸的民國熱,也多少有賴於浪漫主義公知的抒情,尤以陳丹青(「共和國應該向民國鞠躬」)和龍應台(「向失敗者致敬」)為代表。

背著舊書,當晚在臺北酒吧,見到那一年廣場醒來的幾位少年。W告訴我,他的博士論文題目是《1950年代的兩岸國家暴力》。——哦,也是「血腥、荒謬的兩岸中國,各自唱各自的悲歌」!另一位WU,此前講過當年從美國訪台的故事。國民黨當局最高規格隆重歡迎他們,並在他們不知情的情況下,直接開車帶他們去拜謁蔣公陵墓,結果到了蔣陵,蔣家後人早已迎候,但WU卻拒絕下車,國民黨高官苦勸未果。WU堅稱:絕不會拜謁一個獨裁者。又表示蔣經國對民主轉型有功,願意前去蔣經國陵墓表示一點敬意。

當如此多的大陸民眾包括文青都能把青天白日旗混同於台獨,談論「兩岸國家暴力」是奢侈的;當余秋雨始終拒絕承認「石一歌」往事(哪怕當年提攜他的朱永嘉出來證實),談論余光中的歷史污點是奢侈的——唯有轉型成功,才談得上「向歷史自首」,而此岸無需自首,甚至無需反躬自問,因為從文革到改革到如今的XI革(註:習革),革來革去還是姓革,像余秋雨這樣的人,始終革字當頭,在每一個時代,始終是既得利益的弄潮兒。

那叫:轉型正義。不叫「落實政策」,不叫「撥亂反正」,不叫「平反」。香港維多利亞燭光紀念口號,不幸也沿用了GCD慣用的意識形態修辭——「平反」(平反「63+1」)。

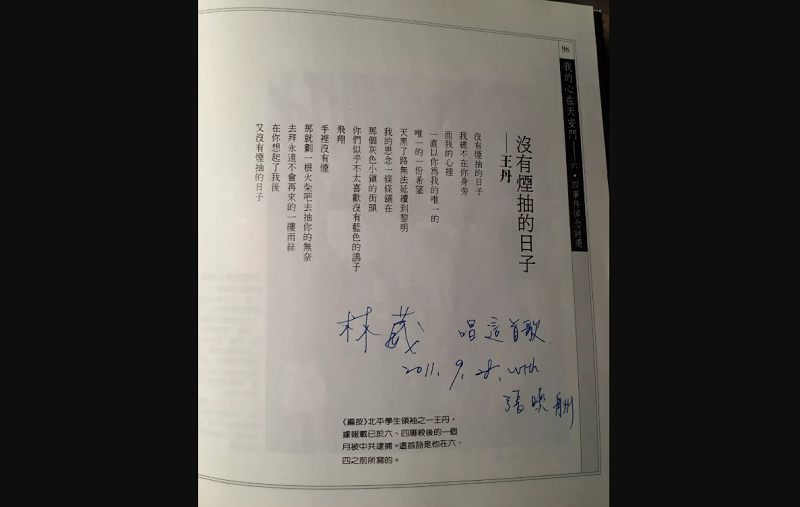

在臺北觥籌交錯的酒吧,W博問起:新街口變化很大吧?他家在新街口。陳升寫過一首《六張犁人》,裡面寫到了W,當中有一句「代我向祖國問好」。哦,祖國。陳升很喜歡這兩個很大陸的字眼——「祖國」,但他的歌如今也被「祖國」徹底和諧了(寫到這裡,順祝這個年屆六十的老混蛋永遠年輕)。《六張犁人》實際上是獻給受政治迫害者的歌,是屬於「兩岸的悲歌」。W博第二天有課先走了,我翻了翻余光中編選的那本詩集,發現竟然有《沒有煙抽的日子》,隨手問一位臺灣美女知道這首歌嗎?她說;啊我很喜歡的,在K歌房都找不到這歌。於是她唱了起來。我問她知不知道這首歌的歌詞原作者就是剛才走掉的那個人?她說:不知道呀。

後來有人又唱起了新疆民歌《阿瓦古麗》,送給那個回不了家的人。那個胖子痛哭流涕。

我的朋友朱建,前陣子邀請蔣友柏在蔣公故里奉化溪口吃了一頓「民國最美的一餐」。這是個完美的策劃,以舌尖上的民國,統一兩岸。

那個回不了家的人,在全球化的今日,可以吃到任何想吃的新疆菜、新疆特產,除了馬奶酒。托人從阿勒泰以一帶一路的精神,史詩般輾轉送到臺北,沒想到那老兄一喝就吐了,因為那並不是他魂牽夢縈的馬奶酒——那種鮮美的馬奶酒,只能在草原上才喝得到。有一種鄉愁,無法包裝,無法防腐,甚至無法消費。

《少年中國》歌中唱到:「少年的中國也不要鄉愁,鄉愁是給不回家的人。」能否改為:鄉愁是給回不了家的人。

「我們隔著迢遙的山河 去看望祖國的土地 你用你的足跡 我用我遊子的鄉愁 你對我說

古老的中國沒有鄉愁 鄉愁是給沒有家的人 少年的中國也不要鄉愁 鄉愁是給不回家的人」─李雙澤《少年中國》原詩:蔣勳

*作者為大陸作家,樂評人,大眾文化和媒體研究者,現為摩登天空藝術總監,著有《死城漫遊指南》《粉紅烏托邦》《生於午夜》等書。本文在微信帳號原載處已被刪除,授權轉載。