除此之外,我真是百無一用。

我恨自己不是醫生,不能衝進急救室親手參與救治性命;我恨自己不是比爾.蓋茨,可以一散千金以緩解失業者的窘急;我恨自己不再年輕,不能加入義工行列,哪怕幫著打掃一下醫院的走廊;我甚至恨自己不會開車,不能參與志願送貨者的隊伍,給供應鏈出了問題的老人家們,送一頓熱飯或一包日用品。那種像章魚也像蠍子的蟲子,讓我厭惡了自身。過去我引以為傲的一切,比如知識,比如創造力,比如悲憫之心,比如公德,在這個冬天毫無用處。這個冬天我覺得活在世上是個廢物。

我順著家門前的那條路一直散步,走到住宅附近的公園,走上一片長著綠草的小坡。坡上有一棵樹,開著小小的紅花,從樹下望天,樹的枝幹和花蕾硬朗地舒展開來,把藍天變成一幅線條明晰的剪紙。我仔細觀察,才發覺那些星星點點的紅並不是花,而是芽葉。我從未見過那樣猩紅的芽葉。那些芽葉是懷著對冬天何等的憤怒,對春天何等的期盼,才能把自己憋成這樣的顏色啊。憤怒和期盼也是一種強盛的生命力,我深感震撼。

不,我並不是完全無能為力,我至少可以記錄下,這個嚴冬裡我所儲藏的情緒。我對自己說。

武漢人經歷悲壯與疼痛 造就世代的群體記憶

其實我已經在疫情期間做了一些隨意性的記錄,準備留作以後的寫作素材。我原本無意發表這部散記,因為我覺得塵埃尚未落定。當年我寫《餘震》(後被改編成電影《唐山大地震》)時,離那場地震已經過去了整整三十年。最後我終於決定將那些凌亂的筆記整理發表,是因為一位巴黎友人對我說的一番話。她說等到將來,你終於把一切都想清楚了,也許,你此時飽滿的情緒已經消失。

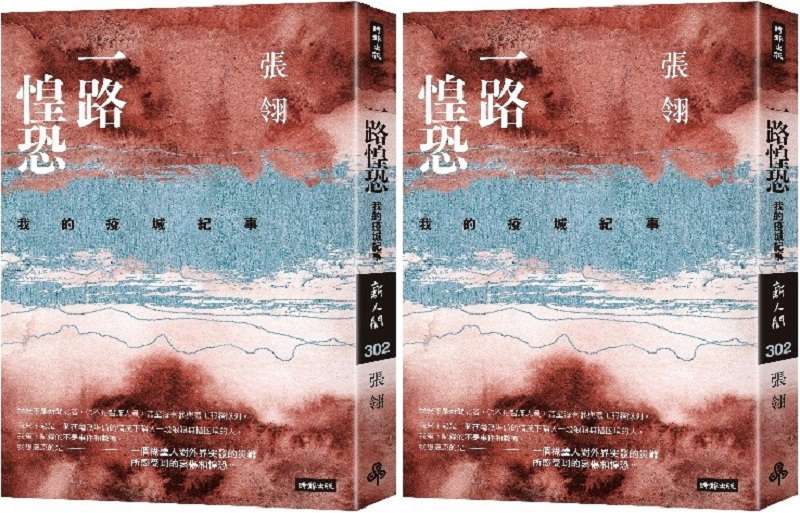

於是,才有了《一路惶恐》這本書。

我既不是新聞記者,也不是醫護人員,甚至都沒有參與義工服務隊列。我只不過是一個在毫無準備的情況下陷入一段狼狽無措困境的人,我筆下記錄的不是事件和數據──這些資料網上都可以查到,我想還原的是一個糊塗人對外界突發的災難所感受到的哀傷和惶恐。有過了那樣一段患難與共的相處,溫州對我來說已經不再僅僅是文化土壤和小說靈感──那些詞都太高冷,現在的我,更願意只把她叫作「我的城」。

我在溫州的三週乃至後來的日子裡,武漢人所經歷的悲壯,是一整個世紀之後都還會被銘記的,世界上沒有詞彙可以用來準確地形容他們的創傷、疼痛和勇氣。今天沒有,將來也不會有。與這樣深切的苦難相比,我的經歷至多只能用小小的「不便」和「笨拙」來形容。但我還是努力記錄了我一個人的「現場」,《一路惶恐》裡表達的情緒對我個人而言是真實的。我提供了大時代裡的一個小視角──它是一隻蛙從井口看見的那片天。這片天不代表整個天空,但它代表了井蛙的眼睛。井蛙也有存在的價值──無數個版本的個人記憶匯集在一起,就組成了一個大事件的群體記憶。

但是井蛙不是上帝,也不是電腦。《一路惶恐》是根據當時的一些零散記錄和事後的片段追憶寫成的,無論是在記憶和存錄方面,都有可能存在謬誤。我在此懇請我所珍重的讀者朋友們能夠以寬容和理解之心看待書中可能出現的差錯。

我從事寫作已經二十多年,基本專注於小說創作,儘管近幾年也開始涉足散文和影視編劇,但我極少寫詩。在疫情期間,受各種情緒所驅,我也寫下了一系列詩歌──那其實不過是一些既無韻腳也無意境可言的散亂斷句而已。但那些字行中表現出來的強烈情緒,卻又是以理性為基調的散文所無法替代的。所以我決定把那些隨意寫下的詩取名為「疫中所得」,一併附在此書中,也算是對這段特殊時期的一種非典型紀念。

*作者為華裔作家,現居加拿大多倫多。代表作有《勞燕》、《餘震》、《金山》等。本文選自作者新作《一路惶恐──我的疫城紀事》(時報出版)