莎拉在考量保羅的事情時,害怕「搞砸」與丈夫的關係只是其中一個顧慮。莎拉提到,萬一社群(例如:孩子學校裡的其他家長)認為她有外遇,那會特別丟臉。莎拉拿起一片吐司,開了個玩笑:「我將成為那個衣服上繡著『偷情媽媽』的人。」莎拉不是拘謹保守的人,婚前和不同男人上過床,也不批判朋友趁丈夫不在家和同事偷情。然而,莎拉和我訪問過的許多女性一樣,抱持著我無法反駁的看法:她相當確定親朋好友與離婚法庭法官,有可能對「出軌的妻子與母親」抱持偏見。要是她被控通姦,監護權聽證會可能對她不利,即便她居住的州採「無過錯」離婚法條,理應能使她不至於遭受偏見。

此外,莎拉和許多美國女性一樣,只擁有很脆弱的社會安全網。她的父母住在美國的另一頭。萬一丈夫和影集《離婚》早期的某一集中,莎拉.潔西卡.帕克扮演角色的先生一樣,試圖趕她出門,莎拉沒有娘家可以依靠(莎拉有許多朋友,但帶著孩子和朋友一起住,根本是不可能的事。美國文化以核心家庭為主,又高度重視隱私權)。

莎拉解釋,為了以上種種原因,她「想要」留在乏善可陳的婚姻裡,那一天無法在旅館房間和保羅上床。雖然幾乎是不自覺的,莎拉在心中計算過離婚的利弊——人類學家稱這種考量為「生活史的權衡」。算一算之後,莎拉決定不要離婚。「萬一」的嚴重後果無處不在:萬一我先生發現了怎麼辦?萬一保羅的老婆發現了怎麼辦?萬一我進一步愛上保羅,讓生活變得無比複雜怎麼辦?

此外,莎拉真的離婚後,考慮是否該再次與保羅聯絡,此時她的考量變成平衡追求滿足感與風險。莎拉依舊想和保羅上床,但保羅自從那次週五下午在飯店不歡而散後,再也沒回過信。莎拉告訴我,她覺得要是自己主動聯絡,「太死纏爛打」。即便她也感受到其中的諷刺,但「女人不會那麼做」,不會倒追男人。這下子,莎拉心中的盤算變成:萬一他拒絕我怎麼辦?萬一他覺得我不要臉怎麼辦?萬一我真的是不要臉的女人怎麼辦?我們雖然生活在生態釋放的狀態,但意識型態的釋放複雜許多——不受審查、免於他人和自我批判的自由。女性的釋放尤其複雜,因為文化對於男性與女性的性愛,充斥著大量的雙重標準,對女性的感情與性欲也多有誤解。

莎拉最終認為,自己想和保羅在一起是一個徵兆,代表著婚姻已經無從挽回。離婚程序走了超過一年半,壓力十足,令人精疲力竭。一如莎拉所擔憂的那樣,她在情緒上、財務上都被掏空。從後見之明來看,這位能幹的女性,如今坐在日光燈下的破舊桌椅裡,眼眶含淚。她懊悔的不是離婚,而是從前循規蹈舉。她為了當個「好女人」,讓自己不但被情有可原的恐懼包圍,也被道德規範禁錮,無從決定如何使用自己的身體。莎拉離婚後,跟幾個男人約會過,和其中兩人有美好的床事,感情上也擦出火花,但不曾有和保羅在一起時的那種感覺——欣喜地了解一個人與被了解,以及即便有風險,多年後再次發現自己是值得被渴望的、自己原來還擁有能興奮起來的深層欲望。也許對莎拉來講,保羅這麼重要,是因為他再次點燃了她心中那種感覺。如同梅亞納教授的解釋:「陌生人可以被任何人吸引,卻被你吸引——那在我們心中有重大意義。」也或者保羅真的是個很獨特的人,不過莎拉這輩子不會知道了。「桎梏」除了能發揮狗鏈的束縛功能,也是貞操帶。

我和莎拉坐在餐廳裡,早餐的巔峰時刻過去,我忍不住要同情她,這個希望自己當初要是出軌就好了的女人。她曾與這個男人走近到差點有婚外情,想要當這個男人出軌的對象,想再次與他聯絡。我坐在那,覺得莎拉要是早點拿出決斷力就好了。

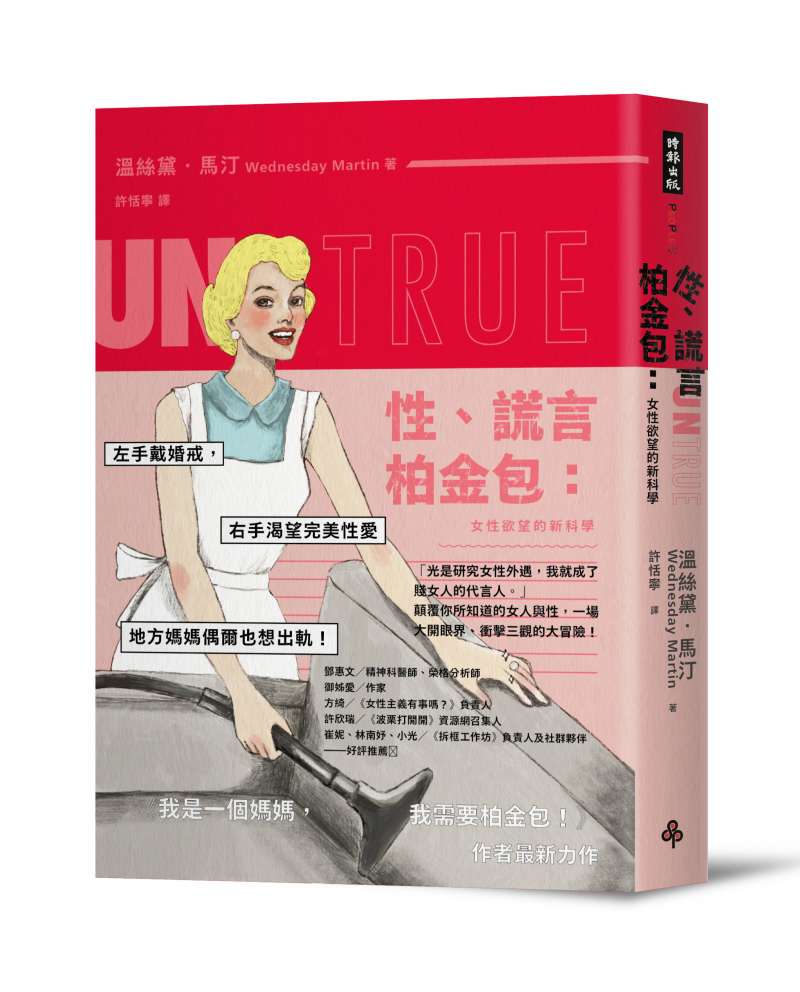

*作者於紐約有逾二十年的寫作與社會研究者經驗。著有《紐約時報》排名第一暢銷書《我是一個媽媽,我需要柏金包!》及《Stepmonster》。本文選自《性、謊言、柏金包:女性欲望的新科學》(時報出版)。