四十歲出頭的莎拉是金融資產經理人,看上去嚴肅認真、拚勁十足,但在她精明幹練的外表之下,令人意外地脆弱。我們在她辦公室附近一間小餐館碰面,莎拉看起來愁眉苦臉。我們在幾個月前認識,我提到我的寫作計畫,莎拉說願意分享自己的故事,希望說出來能讓自己釐清頭緒。不過到了最後,其實是莎拉幫我弄清楚不少事。莎拉的故事挑戰我們重新思考身為獨立女性是什麼意思,以及在性事方面,美國女性與自己、與這個社會磨合時,面臨的所有看似有、但其實沒有的選項。

莎拉在結婚近十年的時候,某天在離家半個美國的一間餐廳吃晚餐,恰巧認識也正在出差的保羅。莎拉等晚來的同事出現時,發現彼此就住在附近,孩子也差不多年紀,上同一所學校。莎拉的同事來了之後,兩人便互道晚安,不過隔天保羅寄了信過來。莎拉讀信時,感受到多年沒感受過的心中小鹿亂撞。那封信其實沒寫什麼,不過莎拉告訴我:「光是保羅保持聯絡,就代表他對我感興趣。我很興奮。」

莎拉有三個孩子,自認婚姻不幸福。先生「有時比較像我的另一個孩子,不像伴侶」。兩人的性生活似乎平淡無奇,「雖然是按表操課,但過得去」。莎拉和保羅先是每週通好幾封信,接著變成每天魚雁往返,再來開始傳簡訊。兩人一下子就深入交談,先是談孩子與工作的細節、白天晚上發生哪些事,沒多久就聊起知心話。保羅正在治療憂鬱症,莎拉感到事業停滯。每封信、每封簡訊,讓兩個人更貼近彼此,還共進過幾次午餐。莎拉低頭凝視美耐板材質的桌子,向我解釋:「因為午餐感覺比較安全,同事之間本來就會吃午餐。我們之間有性的吸引,但我能告訴自己,我們光明正大。」

莎拉愛上保羅不經意間流露的自信與魅力,還有保羅對她感興趣這點很重要。這麼多年來,保羅似乎是第一個真心對莎拉感興趣的男人,會問問題想了解她、她的生活、她的想法,還似乎對她的回答很感興趣。以莎拉的話來講:「在保羅身旁,我覺得自己是個值得別人認識的人。我感覺有人要,很興奮。至於(我先生)……沒有神祕感,也沒有……」莎拉想著該怎麼說才好,「沒有發現感。」莎拉想要被發現,想要對某個人來說有新鮮感,想要和新的人在一起。她也想知道保羅的一切。「他令我著迷。」莎拉抹掉玻璃杯壁上的水珠,簡單總結。

保羅和莎拉約會幾個月後,決定替彼此共同的吸引力做點什麼,兩人約好某天傍晚在旅館見面。那天到來的前一週,莎拉性奮不已,一想到自己即將與保羅做的事,在公司、在家裡活力充沛起來。然而,她也緊張得要命,罪惡感纏身。「我腦海裡一直有一個聲音在說:這是不對的行為,你知道的。」無論如何,莎拉告訴我,為了她也說不上來的原因,她心動了,總覺得自己有權把握這次的機會。或許是因為這麼多年來,她不只照顧孩子,還照顧先生。或許是因為她勤奮工作,她覺得這是獎勵。也或許只是因為好奇,只因為性欲。不論促使莎拉覺得自己有權踏出去的原因是什麼,她「在遇見保羅之前,大概是世上最好的妻子與母親(不論『最好』的定義是什麼)」。莎拉停下來想了想,向我解釋:「我只能說,我感到快樂,覺得自己有魅力。」保羅的仰慕帶來美好光環,讓婚姻帶來的挫折、為人母的日常壓力,不再那麼令人難以忍受。

然而,莎拉搖了搖頭,告訴我孤男寡女共處一室後,自己終究沒敢跨過那條線。她實在太緊張,罪惡感太強。她開始哭,保羅安慰她沒關係,似乎理解她對於上床的焦慮。然而莎拉分析,保羅大概感到受傷,覺得被拒絕,也或者只是煩了,因為保羅自此斷了一切的聯繫。

兩年過後,莎拉依舊想念保羅的信,想念生活裡有他。

此外,莎拉依舊在試圖了解,為什麼自己會感到如此難過。說穿了,她和保羅「僅僅」只是來了一場網戀。莎拉不懂為什麼真的面對面時,自己無法完成那最後的一步?她攪著咖啡,猜想:「我大概依舊對我的婚姻抱持希望。」聽起來可以理解,也是明智的抉擇,但莎拉顯然後悔自己沒能在已婚狀態下,和其他有婦之夫上床。她一直是好媽媽、好太太,但她不快樂。如果能夠重來,這次她會堅持到底,做她認為是錯的事。

莎拉不是唯一有這種感受的人。我訪問其他女性時,她們認為自己碰上逃脫不了的基本矛盾:拒絕一夫一妻制以外的性愛,或是拒絕有婚外情,感覺上是女性自然會做的事;然而她們深感懊悔,憤怒自己做出重大犧牲。儘管饒舌歌手CupcakKe 高唱女性的性自主、《柯夢波丹》(Cosmo)雜誌大談如何在床上得到滿足、《副人之仁》(Veep)影集中的女總統「像個男人一樣」,想上床就上床,我們的社會仍有著根深蒂固的觀念,依舊認為女人在性方面就該乖乖的—像莎拉那樣的女性,她們努力控制自己、壓抑自己,但沒人會覺得她們的犧牲有什麼,畢竟女人本來就不該有那種欲望,好似我們的文化容不下莎拉的欲求。正常版本的故事,應該是女性出軌後後悔不已,得到報應,一輩子身敗名裂,例如文學作品裡的包法利夫人、安娜.卡列尼娜。後悔沒外遇、外遇卻不太後悔或一點也不後悔、一開始就不接受一夫一妻制,或是在長期伴侶關係中苦苦掙扎的女人,是我們不熟悉的女性類型。一百二十五年前,挪威文學家易卜生(Ibsen)筆下的女性領先時代:《玩偶之家》的女主角娜拉.海爾茂為了自主與自尊,拋棄所有的人生;個性複雜難解的海達.高布勒,為了讓涉及舊情人的醜聞不曝光而自殺。近半世紀前,未婚女性開始可以合法吃避孕藥,性開始與生育脫鉤,性也開始與婚姻脫鉤;在那之後,我們看見小說《怕飛》(Fear of Flying)中的溫伊莎渴望來一場「無拉鏈快交」。然而,今日世界各地的莎拉,讓我們看見許多人依舊深信不移的刻板謊言:健康正常的女性性欲沒有男性強,女性要知足常樂。這種說法暗示著女性一旦向某個人承諾相守,自然而然比較不可能出軌(更別提在各種基礎上她們也比較沒這個權力)。

代表了主流科學看法的「今日心理學」(PsychologyToday.com),刊出〈研究證實:男性比女性好色〉,聲稱已經證明女性「不像男性受到強烈的衝動與渴望驅使」,因為理論上女性比較不常自慰或擁有性幻想(即使某些資料反駁這種說法)。

這篇文章和許多文章一樣,引用佛羅里達州立大學心理學者一九七八年至一九八二年的一篇研究。該研究指出,相較於男性被美麗的陌生女性邀請上床,如果是女性被英俊的陌生男性勾搭,女性比較不可能答應。然而,該研究的批評者早已指出,同樣是與陌生人有一夜之歡,女性被殺害的機率較高。此外,即便並未丟掉性命,女性更可能懷孕、得性病、沒高潮,要是被鄰居看到她們有一夜情,她們會被斜眼罵難聽的話,甚至連朋友也會跟著鄙視她們。

情境決定一切。如果告訴女性:「假設這個男人邀你上床,他不會殺害你,也絕不是爛人,而且保證他的技術好到能給你高潮;你也不會懷孕、不會感染得病;你媽媽永遠不會知道,同宿舍的室友或鄰居也不會有人知道。這個男人不會抱怨你的身材,事後也不會到處亂說。他事後會/不會傳簡訊,你們會再見面/永遠不見面,都依你的意願決定。」總歸一句話,所有的事完全不必擔心。如果我們要真正知道女性的性欲多寡,一切的條件都必須設定好,讓她們感到可以那麼做,願意承認自己有性欲。除非是做這樣的測驗,要不然我們必須考量,剛才提到的研究,大概只是在評估相較於女性,男性有多願意承認自己有性欲。猜猜誰會贏?

離婚與雙重標準

有研究顯示,相較於妻子發現先生偷吃,如果是先生發現妻子紅杏出牆,離婚機率較高。其他專家告訴我們,女方外遇特別容易使婚姻或伴侶關係破裂。要是考量這個社會長久以來對偶外性行為抱持的雙重標準,相關發現十分合理。

除了獨立宣言提到的生存權、自由權和追求幸福的權利,雙重的性標準也是美國人的基本信念。派翠莎.史考特.德茲(Patricia Scott Deetz)與詹姆斯.德茲(James Deetz)在探討普利茅斯殖民地(Plymouth Colony)歷史的《他們生存的年代》(The Times of Their Lives)提到,在普利茅斯及其他清教徒首度開墾貧瘠農地的地方,人們過著虔誠生活,以極度扭曲的方式嚴懲通姦。一六三六年首度編纂法典時,通姦是死罪,用死亡來懲罰(普利茅斯不曾有人因通姦罪被處死,麻薩諸塞灣殖民地則嚴格執行,曾有三人因而喪失性命)。一六五八年時,法令規定通姦至少要處以鞭刑,還得強制在衣服上縫上「通姦」二字。

德茲夫婦告訴我們,一六三九年時,在達克斯伯里,有一個叫羅伯特.曼德姆的人,他的妻子瑪麗被控與「印地安人」提辛有染。瑪麗被處以鞭刑,還被迫穿上繡著「通姦」的衣服。她要是不服從,臉將被打上烙印(提辛和瑪麗一樣「被鞭打,但是被綁在柱子上」)。瑪麗如果是男的,命運將完全不同,因為殖民地在十七世紀那段期間,男性就算已婚,依舊可以和未婚女性上床,就算被告,罪不會那麼重。相關處罰是鞭刑或坐牢三天,罰款十鎊。不過,如果是與已婚婦女上床,那算通姦:「通姦被視為破壞婚姻的結合,理由是女方已婚。先生則不受相同的約束。」德茲夫婦解釋,和別人的老婆上床除了有損道德,還侵害了丈夫的財產權(某些歷史學家指出,這種看法源自中古歐洲,後文會再提到這件事有悠久的傳統)。瑪麗.曼德姆這樣的女性是財產,不只先生會在意,全社區都會幫忙看著。她們要是犯錯,等於是丈夫的財產被侵占,丈夫、上帝、律法容不下這樣的事。男性要是和這樣的女性有染,除了違背行善的個人誓言,這名男性如果有妻子,也是破壞了與妻子的誓言。此外,他等於破壞了鄰居的財產,不尊重社會契約。不過,不論是否已婚,男性某種程度上比較有放縱的自由。

要是社會不採雙重標準的話,瑪麗有很多方法可以逃過一劫。

近兩百五十年後,理查.馮.克拉夫特-埃賓(Richard von Krafft-Ebing)認為有必要寫下《性心理疾病》(Psychopathia Sexualis)一書,以清教徒會感到自豪的筆法,替性的雙重標準辯護:「相較於丈夫不忠,妻子不貞在道德上問題大上許多,法律永遠應該施以更嚴厲的懲罰。不貞的妻子不但使自己受辱,也使自己的丈夫與家人受辱,更別提會有生父不明的問題。」這種虛偽的概念內建在我們腦中,我們至今依舊活在這種看法的陰影裡:女性出軌遠比男性出軌還要聳人聽聞,天理難容。

卡西爾達.潔莎(Cacilda Jethá)是精神科醫師,她與克里斯多福.萊恩(Christopher Ryan)合著了顛覆社會觀點的暢銷書《樂園的復歸?遠古時代的性如何影響今日的我們》。潔莎告訴我一個故事,說明性的雙重標準難以回溯源頭,在不同的環境下都會頑強生存。她提到自己剛開始執業時,在東非莫三比克南部的馬拉夸內(Marracuene),參加過HIV及性病的傳染預防研究,研究經費來自世界衛生組織(World Health Organization)。潔莎與政府的衛生署合作,訪察男女國民的性行為,不少次還連帶得知他們的偶外性行為。潔莎告訴我:「那一帶的人一旦訂婚,男性通常會到礦場工作,替婚禮與婚姻生活籌錢。長時間男方不在的情況下,女方通常會腳踏兩條船。這種事大家心知肚明。此外,由於當地文化認為,生完孩子後,兩年間不能有性事,經常有丈夫在那段期間在外頭和人上床。」然而,儘管當地的文化相對開放,潔莎仍立刻注意到男女受訪者以相當不同的方式,提起自己的外遇。潔莎指出:「男性比較放得開,毫不避諱地講出來!」她搖頭,「女性則死都不肯講,你得用各種方法旁敲側擊。女性顯然比較猶豫能不能講,即便那是大家都知道的事,她們還是認為不能講!男性則完全不覺得,甚至幾乎以驕傲的口吻提起。」

數千里之外,不少我在美國訪談的女性告訴我,她們跟男人不同,外遇「會一直跟著(她們)」。我請她們解釋那句話什麼意思,她們說話的語氣,好像那是世上最明顯的事。的確有過多女性死於嫉妒的丈夫或情夫之手,某些國家依舊對一時控制不住情緒的情殺案件法外開恩。不過,我訪問的女性通常擔心名譽受損,或被抓包後會離婚。這樣的恐懼可以看出女性如何抉擇一夫一妻制,以及男性的伴侶如何抉擇性專一。不過,在要不要冒險出軌這方面,異性戀男女的選擇有著一個重大的差異。

即便是在全球擁有「無過錯」離婚制度(無需證明配偶有過錯或出軌之情事,提出雙方有不可化解之歧義即可離婚)的地區,離婚也會帶來情緒與經濟上的創傷,最受影響的大多是女性。雖然許多人都有刻板印象,想到掏金女騙丈夫錢的畫面,但婚姻破裂時,女性在經濟上遭受的打擊,通常遠超過男性。社會經濟研究所二○○八年的研究發現,二七%的女性離婚後陷入貧窮,是男性的三倍。背後的原因通常是女性為了帶孩子,先前離開職場或不曾出過社會。然而,即便是婚前、婚後、離婚後有工作,離婚仍然平均導致收入下降兩成(分居女性的貧窮率是驚人的二七%,是分居男性的近三倍)。此外,此一收入下降效應是長期的,影響深遠:整體而言,女性離婚後,收入一般不曾回到離婚前的水準。澳洲報告發現,離婚女性的資產比已婚女性少九成。女性不笨——她們看見數字、統計資料,以及姊妹、女性友人、女性同事遭遇的現實人生,將一件事謹記在心:離婚很貴。看來錢的考量會讓人不得不遵守一夫一妻制,而並非因為想要選擇性專一。

對莎拉來講,離婚是犧牲一切。她得靠自己付房貸、做家務,放棄小小的奢侈花費,例如讓孩子參加他們喜愛的暑期住宿營。莎拉有著大大小小的考量,想到為了自身的種種欲望(包括性欲),她將得過著較為窮困的生活,孩子尤其會受影響,她因此無法提離婚,也無法冒外遇可能被抓到的險。她覺得要是被抓到,丈夫絕對會離婚。我們坐在那裡,莎拉提出總結:雖然她很久以前就在考慮離婚,開口提離婚「感覺很自私,同時幾乎算得上在自虐」。

換句話說,莎拉決定不和保羅上床,原因不只是她壓抑自己。莎拉碰上人類學家所說的「桎梏」——生態與環境現實決定了我們的選項與人生障礙。一般而言,桎梏包括掠食、疾病、獲得卡路里的困難等因子。當然,莎拉不怕被美洲豹吃掉,又有疫苗讓她和孩子能遠離病原體。她生活在工業化的西方,不必打獵,也不必採集食物,到雜貨店就能買到吃食。儘管如此,在性自主這方面,莎拉依舊同時面臨內部與外部的龐大桎梏。

莎拉在考量保羅的事情時,害怕「搞砸」與丈夫的關係只是其中一個顧慮。莎拉提到,萬一社群(例如:孩子學校裡的其他家長)認為她有外遇,那會特別丟臉。莎拉拿起一片吐司,開了個玩笑:「我將成為那個衣服上繡著『偷情媽媽』的人。」莎拉不是拘謹保守的人,婚前和不同男人上過床,也不批判朋友趁丈夫不在家和同事偷情。然而,莎拉和我訪問過的許多女性一樣,抱持著我無法反駁的看法:她相當確定親朋好友與離婚法庭法官,有可能對「出軌的妻子與母親」抱持偏見。要是她被控通姦,監護權聽證會可能對她不利,即便她居住的州採「無過錯」離婚法條,理應能使她不至於遭受偏見。

此外,莎拉和許多美國女性一樣,只擁有很脆弱的社會安全網。她的父母住在美國的另一頭。萬一丈夫和影集《離婚》早期的某一集中,莎拉.潔西卡.帕克扮演角色的先生一樣,試圖趕她出門,莎拉沒有娘家可以依靠(莎拉有許多朋友,但帶著孩子和朋友一起住,根本是不可能的事。美國文化以核心家庭為主,又高度重視隱私權)。

莎拉解釋,為了以上種種原因,她「想要」留在乏善可陳的婚姻裡,那一天無法在旅館房間和保羅上床。雖然幾乎是不自覺的,莎拉在心中計算過離婚的利弊——人類學家稱這種考量為「生活史的權衡」。算一算之後,莎拉決定不要離婚。「萬一」的嚴重後果無處不在:萬一我先生發現了怎麼辦?萬一保羅的老婆發現了怎麼辦?萬一我進一步愛上保羅,讓生活變得無比複雜怎麼辦?

此外,莎拉真的離婚後,考慮是否該再次與保羅聯絡,此時她的考量變成平衡追求滿足感與風險。莎拉依舊想和保羅上床,但保羅自從那次週五下午在飯店不歡而散後,再也沒回過信。莎拉告訴我,她覺得要是自己主動聯絡,「太死纏爛打」。即便她也感受到其中的諷刺,但「女人不會那麼做」,不會倒追男人。這下子,莎拉心中的盤算變成:萬一他拒絕我怎麼辦?萬一他覺得我不要臉怎麼辦?萬一我真的是不要臉的女人怎麼辦?我們雖然生活在生態釋放的狀態,但意識型態的釋放複雜許多——不受審查、免於他人和自我批判的自由。女性的釋放尤其複雜,因為文化對於男性與女性的性愛,充斥著大量的雙重標準,對女性的感情與性欲也多有誤解。

莎拉最終認為,自己想和保羅在一起是一個徵兆,代表著婚姻已經無從挽回。離婚程序走了超過一年半,壓力十足,令人精疲力竭。一如莎拉所擔憂的那樣,她在情緒上、財務上都被掏空。從後見之明來看,這位能幹的女性,如今坐在日光燈下的破舊桌椅裡,眼眶含淚。她懊悔的不是離婚,而是從前循規蹈舉。她為了當個「好女人」,讓自己不但被情有可原的恐懼包圍,也被道德規範禁錮,無從決定如何使用自己的身體。莎拉離婚後,跟幾個男人約會過,和其中兩人有美好的床事,感情上也擦出火花,但不曾有和保羅在一起時的那種感覺——欣喜地了解一個人與被了解,以及即便有風險,多年後再次發現自己是值得被渴望的、自己原來還擁有能興奮起來的深層欲望。也許對莎拉來講,保羅這麼重要,是因為他再次點燃了她心中那種感覺。如同梅亞納教授的解釋:「陌生人可以被任何人吸引,卻被你吸引——那在我們心中有重大意義。」也或者保羅真的是個很獨特的人,不過莎拉這輩子不會知道了。「桎梏」除了能發揮狗鏈的束縛功能,也是貞操帶。

我和莎拉坐在餐廳裡,早餐的巔峰時刻過去,我忍不住要同情她,這個希望自己當初要是出軌就好了的女人。她曾與這個男人走近到差點有婚外情,想要當這個男人出軌的對象,想再次與他聯絡。我坐在那,覺得莎拉要是早點拿出決斷力就好了。

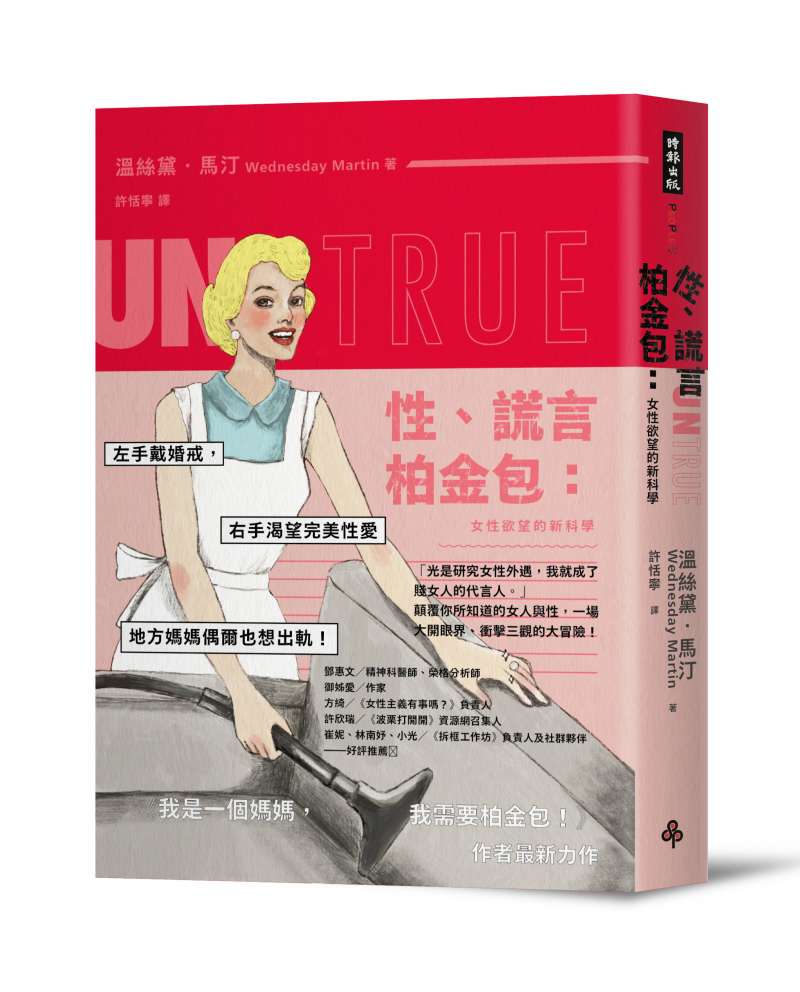

*作者於紐約有逾二十年的寫作與社會研究者經驗。著有《紐約時報》排名第一暢銷書《我是一個媽媽,我需要柏金包!》及《Stepmonster》。本文選自《性、謊言、柏金包:女性欲望的新科學》(時報出版)。