假日的午後,若開著車子一路往北,沿著淡金公路前進,從淡水開始,海就不曾消失在視線以外。路上經過白沙灣、老梅社區、石門洞,然後就是核電廠。這是台灣第一座核電廠,從1979年開始商轉、到今(2018)年的12月5日屆滿40年效期,正式步入除役階段。

數棟灰黑色的水泥建築、溪流筆直通向大海是為放流水口、廠區中間隔了一座小山、還有電廠門口旁略顯突兀的十八王公廟,對於許多80年代後出生的人,核一廠就是核一廠的樣子,對於年過半百、世代居於此地的石門人卻不然;也許多數人都聽說那裡是兩蔣時代欽點的十大建設之一,卻不曉得那條溪本該是蜿蜒的、依傍石門曾經最多人聚集的乾華村以及乾華國小。

這裡曾經有山有水、充滿茶香

乾華溪谷地區舊稱阿里磅,過去乾華村裡以練姓家族為最大宗族,乾華國小則匯聚了來自草里、茂林、乾華三個村莊的學子。日據時期,石門約有6、7家大型茶廠,阿里磅紅茶更是知名的外銷品牌之一,乾華溪谷四周的山坡上都是茶樹布成的梯田。對於現年96歲的練秀妹(化名)來說,茶山就是兒時最鮮明的回憶,打自5、6歲起,每日天剛亮就得上山採茶、撿柴。

但這樣的記憶很短暫,練秀妹還小就被許了人當童養媳,離開乾華村。10幾年前,她和小時候的手帕交邱昭順(化名)一起搬到茂林社區,但原來的故鄉早已回不去了。1960年代,台灣經濟起飛,為穩定供應更大的供電量,政府核准興建核一廠,並選定乾華溪谷為場址,而後國際上爆發中東石油危機,火力發電成本大增,政府把核一廠列為十大建設之一,更顯迫切。

核電廠拆散了居民,「就像蜂巢被弄破」

自核一廠決定興建後,乾華國小不得不遷移,乾華村裡的居民四散,或投靠親戚、或隨工作而居,原有的田地化成微薄的補助金,紛紛搬往三芝、金山、基隆、台北…等地。戒嚴時期的黨國威權體制下,容不得半點反對的聲音,即便到今日,要練秀妹談談族人遷去哪了、或政府徵收土地時的情形,她也只肯透露,曉得要蓋電廠、其餘什麼也不知道。

「大家都滿世界搬啦,就像蜂巢被弄破,裡面的蜂就四處飛。」90歲的邱昭順笑著在一旁打比喻,「後來我們兩個老人就一起回來這邊住,像度假似的。」現在她們一起住在一幢簡陋的房子裡,兩側雜草叢生,從門口一眼望進就能看穿整個屋子。

地方繁榮的希望,最後卻帶來失望

核電廠是什麼,50年前在地方上沒有人理解。對於一些人來說,那代表新的打工機會;對於一些人來說,那是被國家選上的光榮。回鄉種茶的李宗烈回憶道,當時鄉下人窮,農閒時若要打工,要嘛去瑞芳挖煤礦、又或是出海捕魚,核一廠的興建需要大量土木工程的粗工,便成了地方人就近賺錢的好選擇。

李宗烈的父親就是一例,在核一廠建造過程中去打過幾次零工,沒想到某次被鋼板壓傷了筋骨、再無法做粗活,反倒因此步入製茶的行列。大致上,地方人都盼望著,高科技又先進的核一廠完工後,可以更加促進石門繁榮、為地方創造更多就業機會。

這樣的願望在建廠時期也許實現過,而電廠正式營運後,員工數雖然越來越多,卻都是外來的台電員工,在專業知識程度極高的核電領域中,石門當地的居民也逐漸了悟,這些就業機會並不屬於他們。另一方面,現任核一廠機械組經理方慶隆在當時則恰好趕上了這樣的機會。

有一段時間,清大核工系是台灣理組學生的第一志願,方慶隆雖非核工系畢業,本身也是工科背景。1973年進入台電後,先到火力發電廠待了11、12年,後來因為父母住在北部,以及周遭進核一廠工作的同學們的建議,透過台電內部的考試調職到核一廠,一待就是34年。

越是了解,越是放心

對教育水平較低、環保意識還沒抬頭的石門人來說,核能是懵懂無知的概念,對方慶隆而言卻不然。他提到,火力電廠的老長官擔心輻射線有危害,並不希望他過去核一,而他自己心裡也有過疑慮。真正進入核一廠工作後,方慶隆說,隨著天天和電廠相處在一起,心理些微的恐懼才漸漸弭平。

方慶隆的角色負責廠內設備的維護,包含反應爐區,除了反應爐區只能在大修時靠近外,當設備發生異常時,就要到現場修復、維持機組的正常運轉,因此相對其他組的人,日常接收到的輻射劑量更高。「但我們管制得很嚴格,」方慶隆強調,只要劑量超過規定的可承受程度,就不能進入工作區。

核電廠員工宿舍為何不設在附近?

越是了解越是放心,正是方慶隆的寫照,卻非全部人的心聲。有一點令許多核電廠在地人都耿耿於懷的是:為什麼台電的員工宿舍在淡水而不是石門,每天都靠交通車來回載送?

李宗烈退伍後,在十八王公廟附近開起農產店,常常和核一廠門口警衛閒聊的他,有一天也不禁將這個疑問脫口而出。沒想到警衛回答,核電廠的30公里內都算是危險範圍內,所以廠內員工與親眷住遠一點比較保險,惟警衛須看顧電廠,宿舍才會設在電廠旁邊。「當初聽到後當然很震驚啊!」李宗烈說:「就會覺得電廠不曉得還欺瞞多少危險真相不讓我們知道。」

前總統蔣經國1987年宣布解嚴前後,被壓抑太久的言論自由日益蓬勃,許多有關核一廠大大小小的事故消息開始不脛而走,例如廠內核種外洩,數人暴露在高輻射風險中、廠區發生空浮事件,據傳連警衛室門口測得的輻射值都高於法定標準50倍、有員工在反應爐修護工程中摔傷,受到大量輻射污染,幾天後就離世、反應爐多次因人為疏失急停跳機……等。

對此,曾多次擔任民意代表、家住金山的許水成指出,過去核電廠消息封鎖嚴實,但仍有些工安意外是廠內員工的家屬洩漏出來的。據他所述,洩漏消息的員工家屬一方面害怕事情曝光會被解僱、不敢說得太明白,另一方面卻又倚靠知情的地方人士與環團組織陳抗,為受傷的親眷謀求更好的福利。

提到抗爭,早期規模較大、且較有組織性的,莫過於蘭嶼的反核廢運動。由於國際間一度要將核廢料做投海處理,原能會遂訂出核廢料的離島暫存計畫,1982年5月,蘭嶼低階核廢料貯存場完工啟用,成為往後14年連續接收本島核廢料的伊始。1987年解嚴之後,蘭嶼的「反核廢驅逐惡靈運動」正式拉開序幕,並延續至今。

國際核災的陰影,「那是滅種欸!」

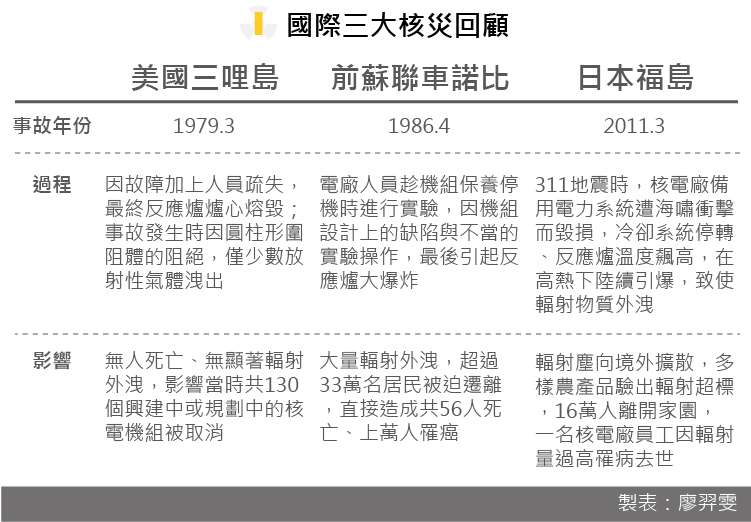

如果說先前在居民之間口耳相傳的核電廠事故讓人暗生警惕,蘭嶼反核廢運動猶如前車之鑑,美國三哩島、蘇聯車諾比、以及日本福島三大國際核災,就是在敲響核電廠周遭緊繃心靈的反核警鐘。

許水成表示,以往台灣的核電廠終究不曾發生什麼大事,加上知識的落差讓多數的居民不足以了解核電,無知也就無畏;直到車諾比核災發生後,他們才意識到,原來核電廠發生事故會是什麼樣子。「那是滅種欸,」許水成雙眼微瞇,一字一句鄭重說道:「假如台灣發生核災,即使你人還好好的,你要到任何一個國家人家都不要你,因為你被(輻射)污染了。」

即便核一廠自商轉到除役,未曾發生真正的毀滅性事件,核災的陰影仍舊與地方人如影隨形。對於這種似有形而無形的心理壓力,李宗烈更明確地描述:「就像未爆彈一樣,你不知道什麼時候會發生,這個不確定性就是我們最害怕的。」沉凝片刻,他語氣平和而堅定地補充:「我們的土地、親人都在這裡,一輩子都不能碰一次。」

高標準核安文化,台電人引以為傲

當然,台電也從核災裡獲得了一些啟示。方慶隆說明,最早核電廠並沒有核安部門、甚至總公司亦不曾設置核安處。後來國際核災發生,台電與核電廠不僅成立核安部門,更投入大量資本一次次地更新、強化原有的員工訓練與設備。

具體而言,核一廠運轉組運轉課長王文圓解釋,核電廠高度重視核能安全,每一個人員要執行每一組操作時,都有固定的程序書要遵循,幾乎是一個步驟一個步驟地回報、修正、確認,並時常進行不同風險情境下的演練,諸如颱風、地震、海嘯來襲時該怎麼辦;風速多強該停機、廠內供電停電時有哪些緊急電源可供應變……。

每個重大核災過後,電廠內部的相關程序書都會經過一番修改,探討程序書上如何新增關卡,就算緊急人員操作有誤輻射也不至於外洩。王文圓更提到,機組跳機其實是一種保護機制,確保反應爐會在安全無虞的情況下才運轉,過去數次跳機多半源於人員疏失或管線異常,歷經程序書、設備等無數次的改善後,近幾年已不再有類似的問題。

「我們訂了一個標準在這裡,其實做到這就夠了,但我們自己還會把標準再往下降。」方慶隆誠懇而自信地說著,「只要是重要的設備,我們都寧可保守一點,不讓它冒一點點風險。」這就是台電人引以為傲的核安文化。

用錢「溝通」?會吵的人有糖吃

然而這套核安文化,與地方居民——特別是反核民眾的期待始終不相符,追根究底,「溝通」大概是台電的致命傷。根據北海岸反核行動聯盟理事長郭慶霖的觀察,台電與核電廠周遭地方的「溝通」,是一種非常底層文化的手段,並非談論損益、而是和特定人談論利益,如針對某些在地方具有影響力的頭人,給予「不正常」的幫助或資助。

白話一點來說,李宗烈直言:「沒有人抗爭,它(台電)就不會理會啦,這是很現實的事情。」所謂的回饋金,其實也是70、80年代多次抗爭而得來的。

回饋金的本意是要補貼承受鄰避設施的電廠居民,多年來,卻反而形成橫亙在聲援反核運動的居民心上的一根刺,更是擁核、反核兩派人馬交鋒時,怎麼也說不膩的攻防點之一。事實上,前陣子才有擁核人士公開抨擊蘭嶼人反核只是為了爭取回饋金、將「回饋金」污名化。

拿了回饋金就該噤聲不語嗎?

台大社會系副教授劉華真指出,「回饋」兩個字才是虛詞,掩蓋了這筆費用是用來「補償」或「賠償」在地居民的本質,因為大部份的國營或民營企業仍不願承認,鄰避設施對於在地居民的心理、生理、社會和經濟上帶來負面衝擊,「回饋」代表企業志願花錢做社區關係,其中隱含的邏輯就是:「我都對你們那麼好了,大家當好鄰居好朋友別鬧了。」打點、摸頭的意味濃厚。

不論在哪些案例中,好像只要拿了錢,反抗者就理應安靜、妥協,對此劉華真以交通意外來類比,舉例道:「有人出了車禍、拿到肇事者的賠償後,大家會不會說那個人不能對外主張取締超速或酒駕?應該不會吧。」同樣的道理,她反問:「難道拿到實為賠償/補償金的居民就不能反對嫌惡設施的設置嗎?我不這麼認為。」

當被問及住在核電廠附近究竟承受什麼傷害時,李宗烈的回答是:「一種被當成二等公民的感覺。」台電為照顧員工讓他們住得那麼遠,令他深深感覺在地居民的死活似乎沒那麼重要。劉華真表示,台灣一次次犧牲少數人、成就多數人的經濟美夢,當這些少數人站出來為自己發聲時,還得被質疑在抱怨什麼、一切不都很好嗎?「我簡直不能想像這種態度對少數人造成的心理傷害。」

與核一廠相處數十年後——幾乎相當於某些人的一輩子,心中再怎麼無奈,也被歲月磨成了「習慣」。老核電廠建於戒嚴,當時的人有什麼不滿都只得噤聲、現在則是出聲也沒用了,「不要延役、趕快除役,把土地還給地方,大概也只能這樣想像。」郭慶霖說。

告別核電廠,他們滿懷感傷

如今,核一廠的運轉執照已經到期,即將開始除役,卻是幾家歡樂幾家愁;對於方慶隆、王文圓二人來說,核一廠是相處超過30年的老夥伴,談論核一廠的日常簡直深入骨髓,「我們已經走火入魔了,滿腦子都是設備,」王文圓笑著透露,平時聚餐或者參加員工旅遊、出門在外,同事們只要一有機會聚在一起,聊的說的全是電廠。

提起過去核電的貢獻,王文圓回憶,無論是否邁向非核家園,核電廠都確實帶來穩定的電力,並在台灣的電力業史上締造許多輝煌紀錄,比如2014、2015連續2年3座核電廠滿載發電,一年的總發電量達400億度;又如2005年核一廠連續運轉538天,創造全世界同型號機組的紀錄。

「跟機器相處太久了,你說沒有感情是騙人的,我們看這些東西就像在看小孩子一樣。」為核一廠奉獻大半青春的方慶隆更是坦承自己沮喪又感傷,但既然政策如此,皆下來就會盡力做好除役的工作。

除役遇難題,核廢料何去何從?

而從地方老人的角度來看,除役顯然是眾所期盼的事,當然也就免不了直接面對核廢料的處理問題。核一廠內的燃料池皆爆滿,台電雖早已蓋好室外乾貯場要移置用過的核燃料,仍卡在新北市府不肯放行水保完工證明,導致乾貯場無法啟用,若反應爐中的燃料棒一天不清除,核一廠就無法進入真正的除役。

外界解讀新北市府因擔心我國若一直找不到最終處置場,該乾貯設施就會從暫存變永久,故遲遲不願發放水保證明;台電規劃將用過核燃料放在室外乾貯場內暫存40年,再移往最終處置場,可是李宗烈提醒,40年之於高齡化的地方人口來說就好比無期徒刑,而我國現在連低階核廢料的最終處置場都找不到。

當然也有其他意見的存在,例如許水成對核廢料存放的態度出乎意料地開放。他認為當前的政治氛圍下很難找到最終處置場址,但核廢料的問題終究要解決,倘若台電確保管理完善,他個人其實可以接受核廢料永久放在北海岸。

「你期望有一天核電廠消失嗎?」

「會,我還是希望它真的除役,還給我們在地居民可以世代居住的地方。」

「那你相信這件事會成真嗎?」

「不相信。我覺得政府不可能有能力處理核廢料的問題。」

「你對除役後有什麼想像?」

「時間要拉20多年,我們看不到啦。」

上述來自李宗烈的回應,流露出一股與期待並存的悲觀,且他不是唯一一個有這樣想法的人。大選過後,「以核養綠」公投以589萬票同意票通過,社會上鼓吹應繼續使用核電、否定2025年非核家園的聲音並不在少數,因應這股力量,政府最近也順勢放出評估核三、核二延役的可能性,事實上核三廠現在甚至還沒進入申請程序中,就已遭到地方政府的強力反彈。

可以預見的是,穩定走入除役的核一廠,都還需經過漫長的社會溝通與風險衡量,假如核電廠延役,周遭的居民該怎麼辦?誰還能等待一個又一個的20年?