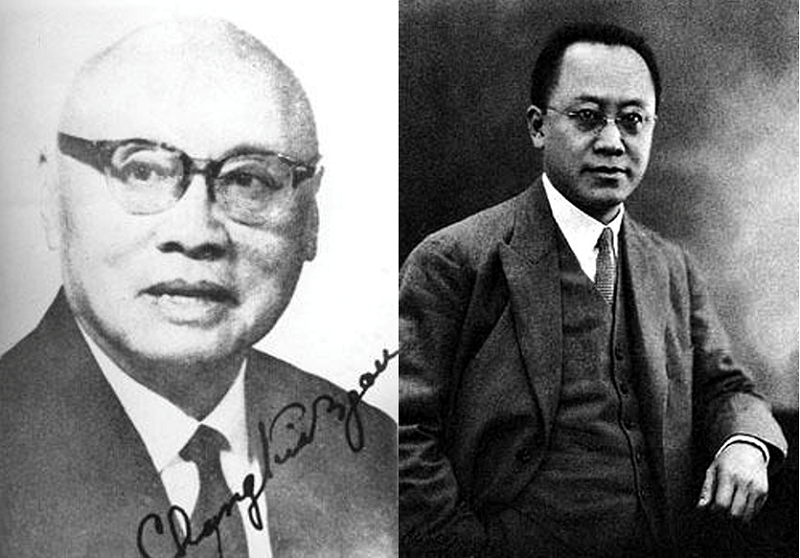

歷史小說作家高陽有一本較不知名的著作《陳光甫外傳》,詳述民國初期知名銀行家陳光甫創立上海商業銀行、中國旅行社、參與廢兩改元、中美桐油借款等中國近代史上重大事件的傳奇一生,是研究近代金融史的佳作。其中有一段故事,是關於1932年曾經在上海創立的「聯準會」。這個「聯準會」全名是「上海銀行業同業公會聯合準備委員會」,可說是陳光甫當時一直鼓吹設立的中央銀行雛形。如今重讀這段始末,或可對即將脫離零利率幻境的投資人一些新的體會。

民國肇建時期的金融,延續了千百年的中國傳統,是白銀本位。由於大額收付現銀極為不便,中國金融機構間所流通的支付工具,其實是各式各樣的票據。當時主導市場的金融機構分為中外兩派:以股份制經營的中外新式銀行,與無限責任制的舊式錢莊。中外新舊金融機構最大的差異,除了資本規模與組織架構外,就是在「信用」這個概念上,有根本不同的業務思維:新式機構講求對「物」的信用,舊式機構講求對「人」的信用。

中國傳統錢莊的存款有三種:浮收、長存,同業存款;放款有六種:浮缺、長缺、信用放款、人保放款、物保放款、往來抵押透支、以人為主者四,以物為主者二;所謂以人為主者,依中國傳統,調頭寸憑身份、地位、面子、交情;以物為主的物保與往來抵押透支,實際上「物」只是副擔保,仍以借款人的身份、地位及不一定能量化的償債能力為主要考量條件,而副擔保品亦多為能象徵身份地位的房產地契、金銀首飾、有價證券等動產與不動產。是故高陽指出,錢莊放款,以信用為主。至於純粹以「物」為主的借貸關係,其實就是開當鋪。典當業鐵則「認貨不認人」,完全排除人的因素,但貨的信用有多少,其實還是看人。會去當舖應急的,都是沒辦法的人,櫃檯那高高在上的朝奉,明明是一只金錶,當票上偏要寫成一只黃銅爛錶,略有身份者,均不會上當鋪自取其辱。反觀中外新式銀行,講制度,服務較舊式機構更讓顧客感到自在,取代舊式錢莊,遲早的事。

高陽認為,當時中國金融機構不能與外資匹敵者,不在財力與組織的相形見絀,而是在華外資銀行與洋行有許多相沿許久的特權與種種不合理的制度與習慣,例如對外匯的壟斷,與買辦制度。當時中國的公款指定存於外資銀行者,有關稅與鹽稅,此為清末不平等條約的餘毒。外資銀行有此鉅額存款,一方面可以打擊中國銀行,一方面亦可低利放款給洋行,讓華商在融資成本上吃虧。而買辦制度的存在,主因是當時中國銀本位的貨幣制度過於複雜,銀兩、硬幣、紙鈔、票據的使用十分混亂;而外資銀行對中國錢莊以人為主的信用審核機制,難以暸解。傳統上中外貿易透過外資銀行與內地錢莊往來,要靠「莊票」(即錢莊本票)貼現,本質上為外資銀行對錢莊的信用放款,因此需要本地中國人出身的買辦洞悉錢莊的虛實,從而讓買辦包攬外資銀行對所有中國內地客戶的往來,再加上當時中國九成的進出口貿易為怡和、沙遜、顛地、旗昌等洋行所掌握,上海外資銀行與洋行的買辦,因此形成一個特殊的利益集團。在上海做大生意,若有買辦集團支持,就能左右逢源,倘若信用為買辦集團否定,則左支右絀,岌岌可危。

所謂莊票交易,其實與今日商業銀行的進出口信用狀融資十分相似。例如一間內地商家透過上海掮客代辦一批洋貨,若洋行信任掮客,下單時不用付現,洋行照單發貨,等掮客收到貨款後另行結清。但洋行一般不信任掮客,因此當時規矩是由掮客請素有往來的錢莊開一張五到十天期的莊票,付給洋行,洋行交給外資銀行到期託收入帳。屆時若掮客尚未收到商家貨款,錢莊可以代墊,再另外與掮客算利息。銀行雖然有信用風險,但因為錢莊是無限責任,經營全憑信用,錢莊開出的莊票,不能也不會不兌現,因此當時在上海灘,本國銀行的支票,還沒有錢莊的本票在外資圈有信用。信用者,「信」而樂「用」是也。莊票作為對外「強勢貨幣」的地位,自光緒中葉到北伐前後,維持了近四十年。

但莊票信用亦非全無遭受挑戰。外國銀行在1910年上海橡皮股票風潮時,以及1927年國民政府下現金集中令時,外資銀行均曾拒收莊票,但都因為錢莊的反對而無法實行,原因在於不收莊票,則無法做洋行生意,只好遷就。但到了1932年,日軍為配合1931年「九一八」事變侵略東北的計劃,自編自導 「一二八」事變,發動淞滬會戰後,上海市商會議決一律停市三日,以示悲憤。上海銀錢業亦決定跟進,停業三日。此等聯合行為招致上海外商銀行的不滿,認為中國商會的決議,對外商無拘束力,農曆年關將近,按例莊票到期,隔日兌現,若因為停業而無法維持,是嚴重的失信行為,莊票的信用因此又再次受到挑戰。這個挑戰,促成了當時中國銀行總經理張公權(兄張君勱,中華民國憲法起草人,妹張幼儀,徐志摩元配)組織銀錢業者成立聯準會。

在簡述聯準會之前,須先解釋當時上海錢莊業的「滙劃總會」。滙劃者,滙兌與劃帳,其實是類似票據清算所的功能。當時中外銀行要票據結算,需要親自跑各家機構照會,非常麻煩,因此實務上均以劃帳處理,本國銀行還好說話,與外國銀行要劃帳就可能受刁難,而必須要解現銀交割,因此當時陳光甫認為,錢莊的滙劃制度,相當實用。滙劃總會的會員有限制,只有滙劃錢莊可以參加,票據清算亦有自成一格的制度,基本上分兩種:送銀票、軋公單。例如甲莊收到乙莊若干票據,於下午二時錢理清交乙莊照票,乙莊查照無誤後,換給名為公單的憑證,公單以五百兩為單位,零頭尾數由甲乙莊另行找補。等各錢莊公單均以打出後,各莊即以公單載明的出入帳款,多退少補,由滙劃總會結清後,出具劃條給該收該解的各錢莊,自行於隔日下午二時前收付差額,若有缺頭寸者,得於次日上午向公會拆借,每日計息,行話稱「銀拆」。銀拆高低,反應頭寸鬆緊,一到二日的短期拆借,不必立據,在公會記帳即可,稍長期的拆借,則須立借據,利息不受銀拆高低影響。由於滙劃總會只限錢莊參加,中外銀行收到莊票,必須委託一間錢莊代為結算,手續繁複,且總會規定五百兩以上的銀票不付現,一律軋公單,無形中給了代理銀行清算票據的錢莊兩個好處:一個是銀行為了便於結算,往往會在錢莊存款,以免錢莊經常代墊,這筆低利存款增加了錢莊靈活運用的資本;錢莊客戶若有外匯或其他業務需求,可以轉介給銀行,銀行亦可介紹客戶給錢莊,相互支援。

滙劃制度最大的奧妙,就是錢莊可以依客戶需求開出莊票,但在客戶並未存進等額現款的情況下,這張莊票有可能是空頭支票。也就是說,莊票其實是滙劃總會無中生有製造出來的信用頭寸,用現代術語,叫做流動性(liquidity)。錢莊開莊票,好比賭場莊家發籌碼,賭客有信用,莊家可以不問賭資,先行發給若干籌碼,賭客離場時有輸有贏,或許現金結帳,或以動產不動產抵押,由莊家代為結清。當賭場中有許多莊家都在發籌碼,這些籌碼必須在各莊家之間能互相沖銷,允許各自以現金結清差額。加上同業五百兩以上票據軋公單與隔日清算制度給了各錢莊無須存有大量現款準備的緩衝餘地,只要有信用,滙劃錢莊可以無限制開票,亦等於無限制發出籌碼。發籌碼客觀上雖無限制,但因為錢莊股東負無限責任,開票行為就有了主觀上的約束,不可能自毀信用。同業之團結,組織之嚴密,守望相助的默契,均是維持金融秩序的支柱。在1930年代,流通在外的莊票達20億元。中外貿易,例用莊票。若停用莊票,就等於賭場中所有莊家同時要求所有賭客立即提現結帳,市面上將頓時少掉20億的頭寸,與銀行擠兌無異,影響極大。

一二八事變時,莊票信用遭受質疑,有些中資銀行認為這可能會讓莊票走入歷史,但陳光甫認為,莊票的信用是在中外貿易實務中積累而成,一時之間不可能有替代方案。外商在中國經商,若對莊票質疑,中方大可回答:「我們只有莊票,你們收不收隨便。」除非外商在華關門大吉,不然絕對無法承受市面上突然失去20億籌碼的後果,因此銀行與錢莊必須攜手合作。嗣後在張公權的領導下,以滙劃制度為範本,提出了一個化資產為籌碼的聯合準備辦法,讓加入的銀行同業就其交存的資產,照市價打七折,發給三種臨時支付工具,降低現金的支付壓力,使同業間更能靈活運用,成功協助上海銀錢業者於復業後安度難關。

不厭其煩地引述高陽書中這則舊事,是因為許多政經領袖與專業人士,其實對「信用」與「籌碼」究竟對實體經濟與日常生活有多大的影響,並無深刻的理解。全球金融資本主義的世界,信用與信用衍生品無所不在:鈔票、支票、債券、房貸、信用卡、甚至股票房地產等等,其實都是廣義的信用。一旦先進國家人類習以為常、認為理所當然的信用消失了,也許我們就會如舊約聖經但以理書中的巴比倫王一般得失心瘋,必須像畜牲一般苟活,直到七年後神智恢復,方能重獲尊嚴。

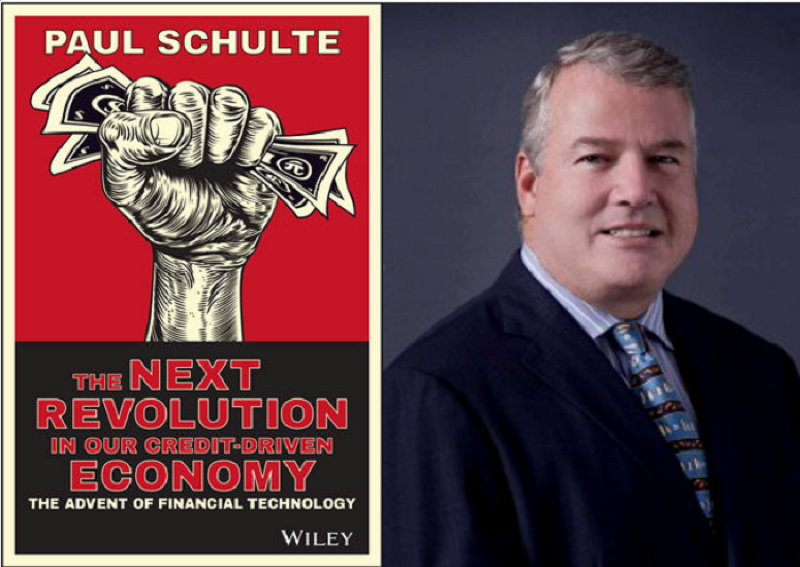

不論是授信、投資還是資產鑑價的決策流程,很大程度上是在評估微觀與宏觀面的信用風險,講究的是分析借款人、擔保品與目標資產創造現金流的頻率、強度、與確定性,既是科學也是藝術。決策過程中客觀的限制條件,卻時常受到主觀好惡的影響。知名金融分析師Paul Schulte在新作《The Next Revolution in Our Credit-driven Economy: The Advent of Financial Technology》中提到,信用的創造與緊縮是金融危機發生的主因,過度槓桿總是造成繁榮與蕭條。但信用的生滅,有其路徑依賴(path dependency)的特性。不同的經濟體,依個別主流社會文化價值觀的不同,會讓大型金融機構對信用與資本的配置造成不同程度的干預,從而扭曲了競爭環境。經濟賭局中的輸家與贏家也就應運而生。

在各種競爭之中,有輸必有贏。金融工具與資訊科技的進步,拉大了輸家與贏家間的差距,這個差距在過去三十年的全球化浪潮中,達到了史無前例的巨大。面對如此嚴峻的局面,台灣社會如何正確看待輸贏,願意讓勇於嘗試的輸家重新來過,是創業文化能否發揚的關鍵。一個東山再起的機會,不應是贏家獨佔的特權,而是社會共享的資源。可惜的是,台灣教育太在乎形式平等,政府防弊重於興利,產業界怯於投資,社會嫌貧恨富,政客為選舉利益亂改規則,這些都是扼殺創業精神與投資環境的毒藥。

一個無法坦然面對失敗的社會,等於是在人為製造「信用通縮」,無法培養成功的創業環境。職業運動與金融業,在承擔風險以及面對失敗上十分相似,從金融角度來看,所有投資決定,甚至生命中每分每秒的所有決定,本質上都是一個賭注,每個決定都是取與捨的權衡。很多買賣的決定,都是在不對稱、不完備的資訊下做成的。就像投籃一樣,即使神如喬丹,也沒有十足把握命中。在勝敗關鍵時刻,出手不一定贏,但縮手肯定輸。沒有那九千次沒進的球,喬丹不可能有投最後一擊的勇氣與信心。有把握贏,因為曾經輸過。追求勝利,必須準備失敗。

從這個角度來觀察中文世界對民間創造廣義信用的態度,可以發現台灣是非常保守;相比於世界各先進國,甚至是異常保守。不論是監管單位對閉鎖型公司創始團隊技術股的態度,對第三方支付法令的設計,或是長期低利率政策造成的「金融壓抑」(financial repression)惡果,都是在過度抑制民間自主創造廣義信用。防弊固然重要,但興利更為重要。一個沒有活力、死氣沈沈的經濟,即使全無弊端、一塵不染,也僅是符合某種官僚主義審美觀的雕像,毫無生機。長期維持低利率導致市場資源錯配:該倒的企業不倒,產業不升級也可度日,受薪階級置產困難,微薄的工資增幅導致消費通縮,缺乏魄力與遠見的政客只會治標不治本。這就是「日本病」。

台灣新創環境不佳,是日本病的併發症。中醫講究治病不治症,不能頭痛醫頭、腳痛醫腳,必須從根本入手。社會既存體制不認同、甚至不願意給年輕團隊信用,才是病源。許多民間資本打著創業基金的名號,實質上只是大股東私人的投資(或投機)工具,年輕團隊的「投資價值」,只是賭桌上的籌碼。當台灣本土新創企業只能被迫參加ㄧ個賠率極為不利的賭局時,不僅在估值上往往受到嚴重低估,甚至有可能會在信貸緊縮時面臨滅頂的危險。要知道,新創企業其實是在為社會製造希望,創業的成功與失敗都是社會的資產。不論興衰、不問晴雨,跨週期持續投資,才是真正支持新創。

創造信用不能只靠傳統的銀行思維。如果新創企業社群與有心支持高科技新創生態系的大企業與投資基金能夠集資成立一個協助新創團隊度過難關的創業聯準會,或許是一個新穎的金融創新解決方案。想像這個創業聯準會有一筆基金,願意在市況不好時提供低利甚至無息貸款供新創團隊渡小月,甚或設計一種新型保單供青年創業家購買。如果創業成功,保費不過沉沒成本;如果失敗,保險公司理賠,政策上亦可以令創業聯準會資本的損失轉化為聯準會會員的租稅減免或是其他有時效的政策補貼,不會受到傳統KPI的制約而雨天收傘。創業家學得了寶貴的失敗經驗,同時還能收回一筆錢,作為再接再厲的賭本。

再想像一個與新創企業經營團隊實績結合的資料庫,記錄著每個人創業的成敗,接受創業聯準會基金紓困的創業團隊未來若「債務不履行」,也會成為資料庫中不可磨滅的信用記錄。長年積累下來,這個資料庫就能為保險公司提供創業風險評估的依據,精算師可以推估一個人創業成敗的機率,從而定出其保費的水準。不同的保險公司依成敗風險評估保費,在競爭之下,創業險市場會對不同的創業構想出價。對未來持不同意見的投資人可以進場「多」或「空」一個創業團隊。倘若監管不是問題,透過金融創新,創業風險被轉換成有行情的商品,讓投資人多了一個從失敗中獲利的新策略,社會中也多了一個資源配置決策的參考準繩,也算是創造雙贏。

如果再發揮想像力結合大數據與金融科技,創業險還可以衍生出無窮的變化。小至生涯規劃,大到產業政策,都有應用可能。趨吉避凶,人之本能。要是有再保險公司願意承擔風險,則保險公司會更有信心保『創業險』,讓畏懼失敗的人願意經歷失敗、擁抱失敗,從失敗中學習,或許能讓當代青年從金融壓抑的困境中打出一條成功之道。

*作者為金融市場觀察家