但究竟要剝開的是什麼?剝開後又有什麼?那是否僅是一個虛晃的手勢?只因我們都對於世界內核的祕密心照不宣:那裡頭其實是空心的啊。

我參與了這個妹妹被賦予期待的過程,在她身上那一串晶瑩光亮的投注裡,總感覺自己是一截多餘的梗,被錯誤地扦插在一片花園。因為我太懂得他人的分析。輕盈甜美柔善,如若許多人對於文學單方面的誤會,以為那必定是風花般蕩漾的事物。

妹妹低著頭沙沙寫字,我看著她換過一個又一個不同顏色的筆袋,寫錯字時迅速抹上立可帶旋即丟捨,如若廚師麻利切肉的模樣,那使人嗅到青春的息氣:錯誤的,切掉就好。

五年,那手持長刀將十年剖半的年歲,露出鮮紅多肉的內裡。不知道這位妹妹為何堅持上課。每一次相見的時光皆像玻璃桌下壓的扁平而乾燥的花瓣(因如此自由的上課模式抽空了現實感)。我總是獨自說了許多的話,那些話在這麼多個安靜的午後該是流沙般沉積到她的心內,而我並無法知曉,聲音與字詞在我與她身軀的傳遞之間產生了怎樣的變化?

我究竟在她身上默默淤積起一座怎樣的小島?開出什麼樣的花?

結束課程的時間經常落在傍晚,推門走出時常是一片將要墜入夜裡的深灰藍,走在周身皆是樹的斜坡道上,總懷疑起這路途的真實?腳步的真實?那如此美好的少女與房子是否僅是一幢蜃樓,有一日我將忽地再也找不著這對美好的母女。

時光錯落交織。

想起和另個小男孩在課堂上的對話,小學一年級白淨的他突然仰頭說道:

「老師,有時候我會不知道自己在哪裡?我會忘記自己是誰。」

「晚上有時候很黑,我做夢時,不知道自己是真的還是假的。」

我摸一摸他的頭,微笑。心裡想著沒關係的,我到現在也不知道自己在哪裡,自己是誰,自己是真的還是假的。我想有一天可以和他說說莊周夢蝶的故事。

一年級的小弟讓我想起《雷峰塔》裡的一段話,記得初讀完《雷峰塔》時不知為什麼,我覺得張愛玲最想寫的其實就是這段了:

琵琶嗤笑著,自己也知道無聊。碰到這種時候她總納罕能不能不是她自己,而是別人,像她在公園看見的黃頭髮小女孩,只是做了個夢,夢見自己是天津的一個中國女孩。她的日子過得真像一場做了太久的夢,可是她也注意到年月也會一眨眼就過去。有些日子真有時間都壓縮在一塊的感覺,有時早幾年的光陰只是夢的一小段,一翻身也就忘了。

因為碩論的關係,必須長時間與張愛玲(晚期的)廝混在一塊兒,有時恍惚感覺身在她筆下一間又一間幽暗飄散著鴉片煙的房子,陽光非常老舊,彷彿遺忘所有,四周嘈雜轟亂的人聲,腳步聲細細碎碎,時間悠緩得如同她筆下反覆描寫的映著日光,金蛇一般的麥芽糖。《雷峰塔》中的琵琶總心急地等待麥芽糖緩慢的流下,而那麥芽糖就是時光,時光如此緩慢,卻又一下就長大,而長大後卻又必須直視所有殘忍的物換星移。

一年級小弟的課本上寫:

蝴蝶姐姐請問你:

「花開怎麼沒聲音?」

蝴蝶姐姐笑一笑:

「花開的聲音小小小,

只有我和蜜蜂聽得到。」

是啊,我們都聽不見花開的聲音,聽不見時間和夢,我們如何在人與人之間物換星移。

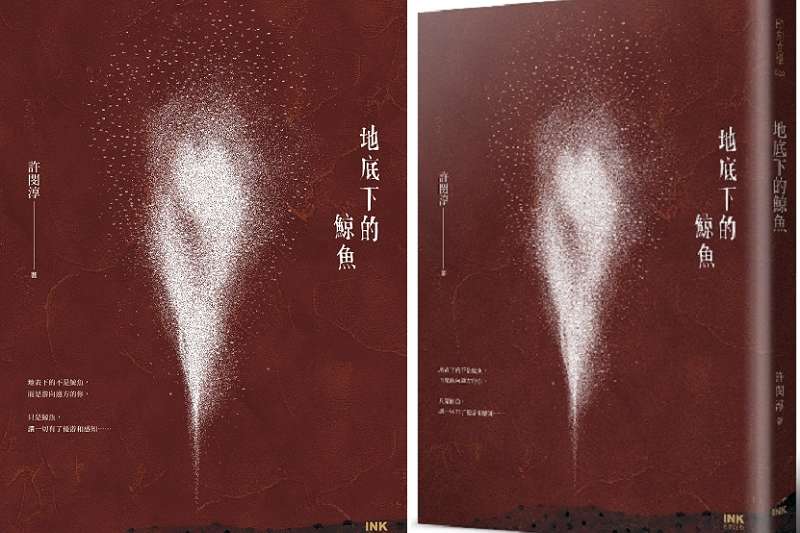

*作者許閔淳為90後年輕作家,曾獲多項文學獎。本文原自作者散文結集《地底下的鯨魚》(印刻出版)