他們不斷揍我,把我的雙手扭在背後,緊緊勒住我的脖子,一直到了天津才鬆手。當其他山東人趕上來,鎮長朱紅國和另外一人擠進我們這輛車,跟一路上始終死扭著我手臂不放的那兩個綁架者換手。朱紅國示意同伙鬆開我的手臂,然後拍拍我的背,好像要安撫我一樣──顯然,他對使用暴力迫使我屈從,感到不舒服。雖然他每件事都涉入其中,不過他本性還是相當善良的,在遵從黨的指示的同時,還會試著用不容易讓人注意的方法來保護我。

初始我聽他們的意思是把我送回家,好好地看著;後來在途中,我發現他們怕我聽見,因此不用電話,改為大量傳送簡訊。快到沂南地界,車又轉了一個頭,沒多久我們又回到公路上,我推測是在過了午夜之後才抵達目的地。這些挾持者把我拖出車外,拉著我穿過一個大廳。(我後來才知道是維多利亞溫泉度假村,那是當地貪官污吏大肆揮霍的高檔溫泉旅館。)我被帶往一樓的某間房內,裡面有兩張床、一張桌子、幾把椅子和電視機。

我躺在其中一張床上,拒絕以任何方式和他們合作。那時我幾乎無法開口說話,我的脖子在這趟路途的前半段一直被掐著,連吞口水都疼痛難忍。整個身體都在痛,流血的地方已經結成了疤,身上還有多處瘀青。當我要求看醫生時,被他們一口拒絕。對於他們無法無天的殘酷與暴力,我決心絕食,他們送到房間內的早餐,我碰都不碰。

破曉時,官員們來來去去。臨沂市副市長兼公安局局長劉傑來了,一進屋,沂南縣委副書記周韶華便打著官腔說:「光誠啊,副市長來看你啦!」我沒有理會。於是劉傑下令要其他人都離開,只留下他和劉淑秀、周韶華兩名官員。

「我是臨沂市副市長劉傑,我今天來這,是要跟你談談。」他說。

我一言不發。

「我們是平等的。」他又補充說。

「你們綁架了我,現在你說我們是平等的?」我心裡想著,不過依然沒開口。

他坐在窗戶旁邊繼續說:「儘管你不說話,不過我還是有些話要講。我相信你現在聽得見我說話。我把你從北京弄回來是為了挽救你。你在北京那麼多記者圍著你,你還同意接受他們的訪問。現在你接受了《華盛頓郵報》的專訪,這可是已經涉嫌違反《中國刑法》第一一一條,非法向境外提供情報……」他又補充說,接受一次訪問,就足以被判五年徒刑,接受兩次訪問就夠判十年,接受愈多判得愈重。

「荒唐至極!」我想。根據他這樣的推理邏輯,幾乎所有的中國領導人和外交官都與外國記者有不止一次的聯繫,他們豈不都應該面臨終生監禁。像這樣不學無術的法盲竟然是臨沂市副市長兼公安局局長!

劉傑繼續說:「以美國為首的西方帝國主義國家一心想找中國的麻煩,你不但不幫我們,還把這些事告訴他們。不能因為我們還有腐敗問題就說共產黨不好,更不能因為我們的社會發展中還存在這樣或那樣的問題,就說社會主義不好……」

他的言論讓我火冒三丈,明明是非法、殘暴地把我從北京綁架回來,卻說是為了挽救我。不過我還是躺在床上拒絕回應。如果他知道該怎麼做卻故意這樣說,也許他真的就是法盲,那麼再多爭辯也沒有任何意義。終於劉傑離開了房間,又進來四個人繼續面對面看著我。顯然無法在其他官員面前誘使我做出任何回應,讓劉傑相當窘迫。

與此同時,他們把我大哥、四哥和岳父都找來,要他們勸我放棄集體訴訟,以及不再繼續調查暴力計劃生育的問題。劉傑跟大哥說:「你別看他受傷了,我們的人也受傷了,他之所以受傷是因為他不配合。」

他並指示沂南縣黨委說:「光誠的電腦和傳真機都別讓他用了,拿來,政府先給保存著。」於是沂南縣黨委指示四哥拿走了我們的設備,交給政府辦公室「安全保管」。他們允許我和偉靜通電話,我馬上就告訴她要及時把這一切經過告訴孔傑榮教授,我樂觀地認為他的干預會有效。一直到晚上,他們都在勸我不要再管計劃生育的事,否則就不給我回去。我說:「你們如果讓我住在維多利亞,我就住在這裡,記住你們做的任何事情,將來都要承擔責任。」

天色剛暗,大約在我到了維多利亞溫泉度假村的十八個小時之後,朱紅國走進我的房間,他宣布要立刻送我回家。我馬上猜想是潘公凱已經刊登文章,使外國媒體報導我的綁架事件,而對當局造成影響;我也認為有可能是孔教授以及滕彪等朋友施壓,為我的處境帶來了希望。

我感到相當振奮,但是我說:「我不回去。你們憑什麼想綁架我就綁架?想放我回家就放回家?到底還有沒有法律?我要個解釋,不然我哪裡也不去。」朱紅國無奈地說:「把你從北京弄回來是領導的命令,現在要我們把你送回家也是領導的命令。」

中共的偽善:眾目睽睽地違法

我在被正式拘留後,就從小河村邊的非法拘留中心被移送到正式的、人滿為患的沂南縣看守所;原先設計容納八十人的拘留所,此時已塞了二百七十人。警衛直接把我帶到審詢室,用鐵鍊和手銬把我綁在一張鐵椅上,連續八、九個小時審問。當天晚上,三名警衛把我帶到牢房,這是緊鄰警衛辦公室的一號房。當他們把鐵牢門打開並推我進去時,有個警衛大聲警告我的獄友,要他們回去睡覺,不要管我,但也不准欺負我。明確表明我在拘留所的狀況並不尋常。

看守所每個牢房是四米三乘上二米四大小,通常至少都拘押了二十幾人,因此大家得輪流睡覺。不過我的牢房除了我,只有六名囚犯,顯然他們都是看守所精心挑選過的。連續幾天,這幾名無關緊要的罪犯、小偷與貪官污吏都不跟我說上一句話──我再次被圍困在某種孤立無援的情境中,只不過這次是更為讓人害怕的死寂。曾經有少數幾次,一名獄友偷偷透漏訊息給我,但他很快就被換到其他牢房──牢房裡的交談全躲不過警衛的看守,他們隨時透過監視器盯著我們,就在大樓內的某處監看畫面。

占據牢房地板最大塊的,就是墊高的實心睡覺平台,它和牢房一樣寬,鋪著一層膠合板,上面有兩條被褥。我一躺下,兩邊就分別躺下兩名獄友,另外會有兩個人並排靠牆站在我頭頂處看著我,讓我感到這種布局真是荒唐可笑。(我後來才知道,頭頂上方就裝有監視器。)我跟以往一樣,在心中暗記四個方位:頭朝西,而我把雙腳朝東頂住牆上。我們的牢房相當安靜,能聽到警衛從大廳傳來的談話聲。此時,我內心糾結,情緒複雜。

在幾個小時都無法入睡之後,我想起身去廁所,我剛已翻身,站在我頭頂上的兩個人立即問我要幹什麼。台下的拖鞋差點把我絆倒,但仍一路探索到牆邊。我發現有個布滿鐵條的小窗,還有一個小門通往臭氣薰天的廁所;廁所那頭還有另外一道門上了鎖。小門外通往一處小小的戶外空間,即被稱之為「放封」的所在。那裡基本上也是個牢房,頭頂上方、前方都是鐵欄杆,左右是牆壁。鐵欄杆外面就是院子,過了兩、三個月以後,警衛才允許我進入放封,但鮮少讓我長時間待在那裡。

在看守所的頭兩周內,公安毫不歇手地審訊我。依照中國法律,公安局人員不得跨入通往監獄內部的「第二道門」。若是允許官員和被拘留人聯繫,恐導致賄賂、勒索以及其他惡事發生,據此合理懷疑而訂立此條法律。不過沂南縣看守所從不遵守此法條──公安幾乎天天都進入監獄內部,永無休止地對被告逼供。

官員們日復一日把我銬上手銬,並用腳鍊把我鎖在鐵椅子上,一審訊就是十二或十三個小時。打從一開始我就採取沉默抗議的手段,在一開始的前三天,審訊者開始做戲,錄製整個審訊過程,對我傲慢地咆哮。「你不知道你已經成為我們共黨專政對象了嗎?」其中一人說:「你現在唯一的希望就是尋求政府的寬大處理。」另外一人說:「等到我們整完你之後,我們就會找上你老婆──別忘了,只要你的小克斯一出哺乳期,她就是被審訊的對象。」第三人說:「你應該知道,這間看守所隨時都有人死掉,前幾天才剛死了一個。你要是不聽話,恐怕就沒法走出這個看守所。」我說:「你別拿這個來嚇唬我,我就沒打算活著出去。你有本事現在就把我變成孫志剛。」

幾天之後,他們對毫無進展的審訊方式開始失去熱衷,彼此閒聊起像是個人保險的問題,還跟上當前民族主義高漲的情緒,表示應該抵制日本貨。某天,有群官員來到看守所檢查,警衛們再度打起精神。他們拼命拍打桌子,聲嘶力竭地對我大吼,要把一切表演到盡善盡美──不過他們侵略性的舉動可完全沒嚇唬到我。

看守所只是一個臨時羈押犯罪嫌疑人的地方。大多數的被拘留人,在技術上說都是還沒被法院定罪的「嫌疑人」。不過包括沂南縣的看守所在內,大多數的中國看守所都是以對待罪犯的方式來對待被拘留人;沂南官員每天都在違反法律,包括用犯人去控制和處罰其他犯人。同時這些官員還強迫勞役,大多數簡單的、重複性的手工勞役都是在牢房內完成的。有些牢犯把花編成花圈,有些是編草繩,其他人是折疊與包裝廉價的塑膠手套(它在東亞地區吃油膩膩的肋排時會用到)。沒把工作做完就沒有飯吃,或是把手銬在牢房的窗戶鐵條上。我拒絕工作,因為我失明之故,警衛並沒有強迫我勞役。我大多數時間不是躺著,就是坐在牢房內。

有天,只有我和另外一名獄友在牢房內,他不顧禁令告訴我在警衛辦公室的牆上貼有一張監獄法規的海報。他從我們牢房的小窗戶看過去,大聲念給我聽:「依據條例,有下列情形之一者不得關押:(一)盲人、(二)孕婦……」這就是中共的偽善之處:它完全忽略自己的法規,甚至還貼在眾目睽睽之處。

在如此窘迫的情境中,我還是能感受到一丁點人性的溫暖。我們的看守所所長是個正直有同情心的人,名叫王貴金。有天一早,他把我叫進辦公室,關上門之後,屋內只剩下我們,王所長告訴我,他個人對我並無惡意,事實上他很讚賞我一直以來的所作所為。「我知道你沒做錯事。」他說,從他聲音深處的和緩語調中,我能感受到他的誠意。在我們的對談過程中,我提到我們這些被拘留人沒有足夠的開水喝,這很可能會造成許多人的健康問題。沒多久,他就買了許多小型煤爐,訂購了許多媒球。當大部分人在勞役時,其他人會用煤爐燒開水,從而讓我們有更多的乾淨飲用水。

在我被關押期間,我的律師與朋友們一再冒著受到威脅以及被揍的風險,設法來看守所見我。不幸的是,我們每次都無法討論重要的議題。我首次會見到我的律師李勁松和張立輝之後,警衛跟我說,只要我向李、張等人回答了任何警方不願意讓我們談到的問題,甚至是最基本的問題──例如我被帶來沂南縣看守所之前是關在何處──他們就會終止我們的會談。

我的律師朋友李勁松、李方平、張立輝、程海、李蘇濱、 滕彪和許志永等人都因為參與我的案子而遭到暴力對待、抓捕、構陷甚至死亡威脅;郭玉閃與胡佳等友人也都為此遭到傳喚、抄家。開庭前,我的辯護律師李勁松提供給我一項重要訊息:依據中國法律,如果代表我出庭的律師不是由我自己認可的話,那麼審判就不是合法的。李律師告訴我,要堅持挑選自己的法律代表,這之後被證明是極有價值的建議。

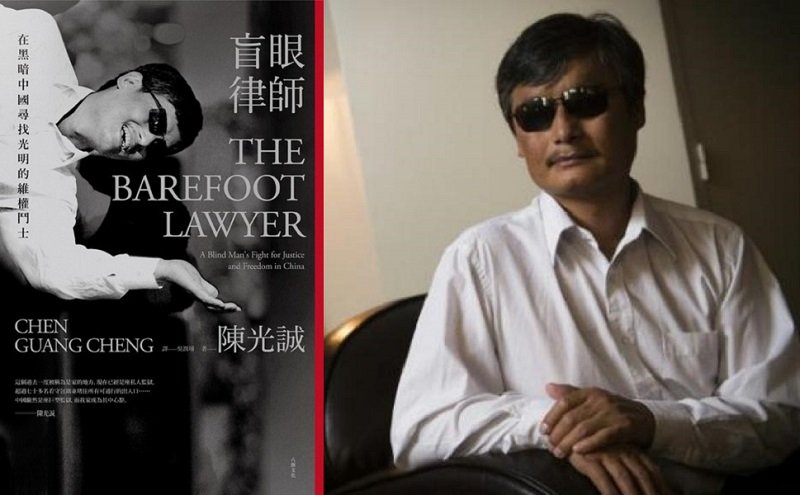

小檔案:

作者陳光誠,為中國著名盲人維權人,自學法律知識幫助村民與殘疾人士爭取權益,被譽為「赤腳律師」。2005年,因為披露臨沂市非法強制墮胎一事,招致迫害於隔年被誣陷入獄。2010年出獄後轉為在家拘禁,2012年4月,在妻子袁靜偉協助下,穿越有若天羅地網的監視,數日後進入北京美國駐華大使館尋求庇護,並於同年五月中離開中國,抵美。

*本文選自作者赴美後的第一本傳記《盲眼律師;在黑暗中國尋找光明的維權鬥士》(八旗出版)。本系列結束。

《盲眼律師 : 在黑暗中國尋找光明的自由鬥士》新書分享會:

11.20|五|8:00pm-9:00pm |台大店3F 藝文閣樓

主講|施逸翔 (台灣人權促進會 副秘書長 / 人權公約施行監督聯盟 執行秘書 )

主持|洪源鴻 (八旗文化編輯)