除了不安,眾所周知,都市生活要求住民有更敏銳的神經以應對競爭,這同時刺激了神經長時期處於強烈的反應中,使得身體內在發展出一種麻木本能用來自我保護,此即厭世態度。但厭世的生成過程同時折射了對新生事物適應/不適應的牽扯過程與時間長短,分際出厭世的積極作為與消極作為。簡言之,主動積極的厭世書寫,其行動可見出明顯的作為痕跡;至於消極的厭世作為,則是存在主體為了安全與自保不得不妥協不得不逃避,符合世俗對「社會性消極行為」定義,西美爾稱此消極行為是「自我退隱」。

而厭世與自我退隱非絕對分離沒有共通基礎,西美爾論點是,對新地方空間缺乏理性判斷、愚昧的人,通常不會厭世或世故,說明了厭世、自我隱退的根柢都在於感知,西美爾這句饒富禪意的核心意義在於厭世態度本質不在知覺不到對象,而在「知覺不到對象的意義與不同價值」。順著這樣的脈絡,本文先探討南來文人厭世書寫的積極作為,接著再梳理厭世書寫的消極作為:自我退隱。

現代城市造就兩種態度:實踐自我與順應放棄

現代城市空間可說是厭世者的舞台,相對穩定、緩慢缺乏刺激與文明色彩的農村或郊區,無論因為何種理由新來乍到城市,多少會有適應磨合期,亦即前文談及的拉鋸牽扯,牽扯力道反映了厭世指標的積極與消極程度,從積極作為看,大致歸納有兩種姿態:一是在創作中展示並實踐自我個性,一是順應而生或者放棄。前者代表人物如趙滋蕃,後者如力匡、貝娜苔。

趙滋蕃是一九五○年抵港,一九五三年便交出了《半下流社會》。六○年代中期,他不滿香港政府流放罪犯於港島以南海域「落氣島」棄置不理,便撰寫長篇小說《重生島》直接批評港府無人道政策,書成交台灣《聯合報》連載(一九六四年三月二十四日至十二月八日),小說尚在連載,他已被港府列為「不受歡迎人物」隨即遞解出境,於是他轉赴台灣定居生活直到一九八六年過世。《重生島》他提到島上是以每秒為時間單位量度生命的核爆,這同是時間書寫也是地理空間書寫,正是這樣極端的個性,可見出人性才是趙滋蕃的終極書寫與心靈原鄉。

用趙滋蕃《半下流社會》裡終章的話定調:「暮靄從四野合攏來,微具涼意的晚風,輕輕地駘蕩著原野,流浪漢們,正踏上歸程。」此豪邁主旨與精神,適正構築了他一生以《子午線上》(一九六四)、《重生島》(一九六五)、《海笑》(一九七一)為軸線的後期小說高峰,從這個角度看,趙滋蕃並未自外於香港。

毫無「詩意」 卻具感染力

《重生島》申告的是香港島民的沒有人權,《子午線上》主述出大陸避居香港調景嶺的族群掙扎求生存的下層故事,相對香港上流社會的疏離、冷漠,小說提出了批判。盧瑋鑾談及這本書,也冠稱右翼趙滋蕃,「寫流亡的知識分子怎樣在香港與貧窮搏鬥,旨在對共產政權大加撻伐。」可見其剛直性格。他的厭世書寫動能來自於「並不是鼓勵人類侮辱災難,而是要喚醒人類避免災難」積極心態:

故事在這樣一個陰森黯淡的灰色配景上展開,可以說半點「詩意」也沒有。然而它是具有感染力的。它的感染力來自粗獷的人類,在絕望中尋求希望的掙扎;來自他們最後的一點點善心,一絲絲愛念;來自他們面對死亡,而最後出現的互相團結以及兄弟般的友情:來自不可抗拒的大自然和社會的夾擊下,救亡圖存的頑強的生命力。

至於厭世態度的順應書寫,力匡、貝娜苔是很具體的例子。兩人停居香港期間可說仍筆耕不輟,初步說明了他們對環境空間的順應之思,但以書寫抵抗被厭世感淹沒似乎並未成功,唯有分別再度流動新加坡、馬來西亞,暫時放棄了寫作。這裡先看貝娜苔的詩作〈墳場〉,「墳場」作為篇名其隱喻及內容指涉,十足刻畫順應痕跡。詩分五段,每段四行:

踏進睡鞋的輕輕,柔滑如花舟遠飄,木槳舞起黝黑的臂,拍擊流水含淚的不捨。

一徑清淒瀉落,在夢遊裡搖曳,掃除漫漫黃沙的溫熱,直伸到一腔長暗。

今天生疏了熟悉的歸去,將勸促草的軟指安靜,不要再驚動我身邊,安眠的蚯蚓含羞的笑。

祇伴以低沉的吟誦,讓悼歌對亡失者遞送親切;靜靜諦聽泯蝕的碑碣,在讚述死的顏色的高潔。

誰又能作精深的剖說,豈是迷途於客地的小蟻,地上有高高的樹的害怕,一直困在凌空的空虛。

楊宗翰解析作者「藉想像梳理現實」。什麼現實呢?第一段中的「睡鞋」指涉了死亡,「踏進睡鞋」即邁向生死如夢行旅,淚水併流水「木槳舞起黝黑的臂」啟程;第二段主述路途過程,清淒黑暗,夢途搖曳迷眼;第三段寫抵達異鄉,歸去之念已然生疏,於是莫驚動了斯土之下的蚯蚓。這裡值得探討的是,蚯蚓的體節斷裂,可以重新長出,生物界稱之為再生能力,當是作者意有所指;第四、五段則以「對亡失者遞送親切」、「死的顏色」、「凌空的空虛」等,替代「花舟遠飄」、「夢遊裡搖曳」、「泯蝕的碑碣」、「迷途於客地」,並且採取倒敘形式,傳達流(死)亡者心聲。從另一個角度來說,流亡,等同死亡。作者以死寓意流亡,當面對離散的現實,卻「在讚述死的顏色的高潔」,明示了作者拿回生命權。

再看力匡〈重門〉,在無盡的記憶時空歸去與歸來之間,敘述者最後主動關閉了民間與當權交流的「重門」,且看其中兩段:

南方的冬天沒有霜雪,沒有人在寒風裡戰慄哆嗦,路邊沒有禿頂的梧桐,也沒有人在深巷叫賣糖葫蘆和梨果。

……失望於又一次的尋覓自己歸來,白髮的閽人已把重門關鎖。

綜合前述,需要注意的是,不安、厭世、麻木構成了流離生活不可分割的主體,西美爾的麻木機制固然是對抗之道但也同時對刺激做出反應時發現了適應生活的最終可能—降低客觀世界的價值,而降低或導致喪失自我個性。因此適應同時仍保有自我個性遂成為南來文人存在價值的交戰與兩難。準此,相當反映了南來文人重生或再生、歸去或歸來的刻畫痕跡,亦提供了我們重新思考這一代南來文人透過香港書寫自況不安、厭世的轉化自保的意義,說明了在處境上他們其實不是主動強者,反而是被動的孤獨者、無助者,也告訴了我們,排斥、不認同並非他們原本寄寓異鄉的主題。

厭世的消極作為:自我退隱

在文學存史的前提下,本文主要強調,自我退隱並不意謂從書寫場域退縮,相對麻木機制對應而生的厭世與不得不妥協作為,自我退隱從字面解追求的境地是不作為,亦即對外不是沒有揮灑的空間和才具,偏偏胸臆嚮往的是文人獨具的避世境界,易文正是同期南來文人五內蘊結自我退隱氣質的代表人物。以心靈換取人生經歷成就文學空間,文學史上不乏前例,晚清詩人、外交官黃遵憲因身分關係,經年流轉履新,南向派駐新加坡時,有謂「浮沉飄泊年年事,偶寄閒鷗安樂窩」。便言喻了景況相類的流離者共有的心懷。

說來易文並非第一次避難香港,我在相關論文〈夜總會裡的感官人生〉已提到,一九四○年九月易文因好友穆時英被暗殺避走香港,一九四一年十二月太平洋戰爭香港淪陷,易文離港,之後遊走大陸西南各地,直到一九四五年八月抗戰結束才重返上海,時隔三年國共戰亂再起,易文先於一九四八年底赴台灣,復於一九四九年二月十九日轉抵香港。此路向,代表了那一代南來文人的普遍經歷。所以到台灣,因其父楊天驥(一八八二―一九五八)曾任國民政府治下江蘇吳縣縣長、交通部祕書等職,與國民黨要員于右任、黃少谷交誼深厚,一九四八年底易文有感大陸政局紛亂,便以報紙特派員身分攜將臨盆的妻子轉赴台灣尋求出路,或因家眷同行,漂流感並不強烈,他在年記《有生之年》自白:「雖事業前途渺茫不知,亦怡然自得,……在流離不安之生活中,情懷亦當不惡。」甚至妻子待產期間,易文「漫遊台北市區及郊區之陽明山北投等地,興致頗佳」。相反,楊父在給易文信中對其匆匆離家「頗有一種異樣感覺,是欣慰與惘悵矛盾心理交織而成……」楊天驥畢竟閱歷深厚,以往養成的眼光判斷,他意在言中,鼓勵易文「從此在海外立下腳跟,徐圖發展」。

一九四九年一月易文得子,楊天驥命名「和平」,見出亂世文人的情懷與企盼,易文則在父親命名基礎上為子命名「見平」。唯始料未及的是,大陸瞬息失守,國民黨退守台灣,世道紛亂外,「人心苦悶,似亦並無發展機會。」如此看來,流離初始,不安懸浮,仍是最難避免的心理狀態。這一回易文再度南向香港,興思「七年前倉皇離港,重來有隔世之感」。不同的是,當年楊天驥以避難之身「竟仍未能閒適」,易文親炙教誨之餘,「窺得抗戰初期那幾年的『盛況』」,十分肯定文教界對文化事業的推動:「頗覺那時香港不啻那一時期的精華所在。」此番再臨香江,他已從人子升級人父人夫,身分的不同,易文看待香港的眼光由年輕父輩庇蔭退到自己站在第一線時的注視,層層拉開看的距離與位置,這也成為日後易文使用間離手法的關鍵觀點:如說一九四九年後香港因大陸湧到的人而波動激盪,社會文化急遽發展;則一九三七年中日戰起到一九四一年冬太平洋戰爭為日軍占領,……已經有過一度重大感染……這蕞爾小島,頗具不為人知的重要性。

避亂香港 獲得「自由空氣」

熟諳文化氛圍,加上城市與上海的鄰近性,易文不諱言「此行意在觀望港穗情形,擬獲棲止」。於是先在舊友永華影業宣傳主任朱旭華家中寄宿,後上海新聞界友人沈秋雁籌備在港辦《上海日報》約易文出任總編輯,接著國民黨在港創《香港時報》,易文自請任副刊主任,這年年底楊天驥舊友永華影業負責人李祖永聘易文為特約編劇,寫電影劇本,易文改編沈從文小說《邊城》,即日後改名出品的《翠翠》,換個角度看,易文南向後迅速順利的在香港展開文學、新聞、電影三棲跨界事業,除了人脈廣闊,更繫於易文對南向的看法,心境雖悵觸,但對香港他並不排斥,一直的盤算是「擬獲棲止」,沒有主觀的地域心態作祟,香江移動歲月也就給了他發展、認同的空間。

但無可否認的,一如力匡、徐訏等初期作品不免流露懷鄉情切並不時拿來與異鄉相比,但易文內在電影啟蒙甚早,家世、眼界、稟賦等創作元素,加以外在的青年時期即迭經離散、人情世事劇變滄桑,綜合而言,在傳達與挖掘五內多感,平面文字有時便不若畫面感強的電影敘事功能,因此易文以導演的眼光取鏡香港也是很自然的事,其散文〈香港半年〉即有不少段落挪用電影運鏡方式。

要知道,電影在當時是港滬兩城現代化前衛產能,誰能掌握新手法,誰就能顛覆陳舊敘事公式,在視角上易文採取和同代南來文人不一樣的向度,雖說香港「到底是外國」、自己是「外江佬」,但在手法上,他採用的是間離手法,藉由戲劇手法拉開文化地理、情感距離,主要是排除情感太過投入,少掉情感的牽扯,就地理概念擺脫力匡所鄙夷的「除了空氣和海水/這裡的一切都可賣錢」的市場機制,就擁有更自由的空間與客觀性:

說來外江佬之來香港,可說是香港之大轉機。……外江佬替這地方帶來了文化,……給我印象比較深的是高貴的旅館、酒店、咖啡室的待者。

他們永遠穿了黑色紮腳管褲子,白色的侍者制服,與好萊塢影片中的中國茶房一模一樣。這使我明白,到底香港是外國;在外國的中國人,當然應該是這一副奴腔奴調。以前在電影中看不入眼,如今在「外國的中國」看到了事實(所以我不怪好萊塢的影片商了)。香港雖是「外國地方」,自由的空氣比上海討人喜歡得多——我到香港,便是這個理由。……一有自由,便覺得舒適。……不再灰色的令人難過。

易文肯定「外江佬」能替香港帶來新文化,且用一種多元異國情調眼光修正香港異鄉印象:……香港挺漂亮刮刮叫的天字第一號的代表權威的東西,是匯豐銀行……它的圓心就是維多利亞像。她坐著,面對香港,對著無數掛有米字旗的商船與軍艦,……男男女女,並不寂寞,……香港的煤氣燈也很古色古香呢。

層層疊疊人物、氣息、色彩、符號,以較詩/散文文類更具立體感畫面,「這一個小小的繪描,已經代表了香港的外形了。」不僅於此,後半段,他接著取九龍往返香港的天星小輪遠望陸地燈火切入,與上海友朋談香港半年經驗,進而勾勒上海、香港二城文化地理關聯與記憶,是如溶鏡般顯現交疊效果:

早晨五時的茶樓盛況;「鹹濕小報」的好銷路;只說「番話」不懂「唐語」的哥兒小姐;冬天也穿了白色外裝,黑皮膚,縐褲管,歪領帶的標準小華僑;是上海朋友樂於知道的事吧?

至於半年來香港最大的事是什麼呢?……一塊錢一張的大彩票,中個頭獎有三十多萬,銀行學校為此休假——財氣薰遍了這山城兼海市的都會。……說中頭彩者是一個外江佬,最近從上海來的。

自小漂泊 體會「不留戀過去」道理

此間離手法的運用,一部分或來自對時代大起大落的參悟,易文成長於上海,但他從童年起,便四處在北京、南京、無錫、重慶之間移動,家的舞台上不時走動的是杜月笙、周作人、沈啟無、胡適等聞人名士,自己交往的友朋有建築大師王大閎及文化人徐訏、劉吶鷗、穆時英、邵洵美等,戰亂使一切如塵屑瓦解,可以這麼說,他的一生動線基本是中國動亂的足跡縮影,這樣的經歷,若一味沉湎會分不清現在與過去、台上與台下,易文便由外在的人生聚合、物品流轉各有天命裡體會不留戀過去的道理。

從另一個角度看,即發展出西美爾所言情感上的自我退隱與人生境界,譬如易文在一九六九年十一月來台導戲,二十六日他五十歲生日,要知道演藝圈是非常熱鬧的,其本上電影可說是導演的,但易文:「此次隻身在台旅中度過,祕未告人,午晚均獨自進餐,默默紀念五十初度。」如是淡漠,可以這麼說,淡漠正是退隱的一種變形。此淡漠成色,其來有序,一九三七年七七事變,易文家中善本書、骨董字畫收藏相當可觀,但戰亂使全部喪失,楊父卻謂:「山邱已去,此但塵屑,不復介意矣。」也就是說國家河山都失去了,這些不過塵屑而已,何必介意呢?而且「即使介意,收回或買回,五年後(即上海淪陷時期)當亦被人接管去了」。此一價值觀,深深影響了易文,是「少年即遭毀家經歷」成全了他的退隱姿態:

深受「身外之物不足惜」的教訓。自後就不留戀任何珍藏物品,倒減少了一種精神包袱。記得先父好友南潯張秉三先生曾刻一印曰:「曾過張秉三之手」,……不曰「張秉三藏」,更不妄圖「世代珍藏」,只說「過」他之「手」,豁達可喜。

所有之物,……其存亡留棄,湮沒或流傳,冥冥之中各有天命。幸與不幸,每受命運播弄。

從離散悟天命,易文的文化教養識見讓他在動盪時代有了精神修復的可能,但不抵抗,即消極,文人流寓他方,如此大失落卻能別有體悟這不是內在直覺與人格的回應是什麼?但更多成分就是前面所說的「退藏於密」之道了。這也成為易文的人生態度以及創作的基調。

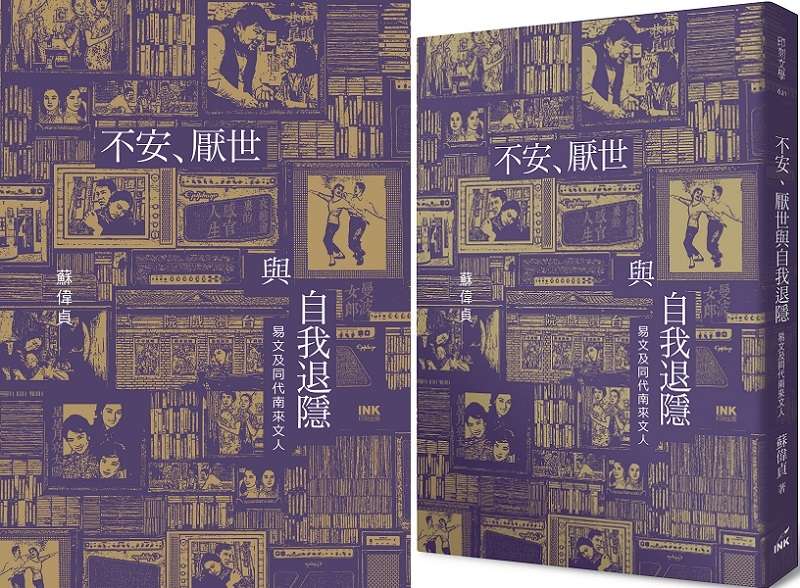

*作者蘇偉貞為知名小說家。現任教於國立成功大學中文系,曾任《聯合報》讀書人版主編。以《紅顏已老》、《陪他一段》飲譽文壇,曾獲《聯合報》小說獎、《中華日報》小說獎、《中國時報》百萬小說評審推薦獎等。著有各類作品十餘種。本文選自作者新著《不安、厭世與自我退隱:易文及同代南來文人》(印刻)