張作驥的記憶裡,有雙白襪子,那雙既平常,又讓他好像不太一樣的白襪子。

2015年,他執導的《醉,生夢死》獲選柏林影展,並奪下柏林最大同志雜誌《Siegessäule》舉辦的勝利柱獎,「德國人非常好奇,為什麼我穿白襪子?我也很好奇,為什麼你會問我穿白襪子?原來他們18歲以上的人不穿白襪子,所以一看到我就混淆,你那麼大你穿白襪子?」

「頒獎時我就說,我知道德國有這個傳統,但我還是有穿白襪子的自由,我的意思是,每個人都有每個人的自由,我跟一個男生談戀愛,或是女生跟女生談戀愛,不妨礙誰,後來那個gay雜誌開心得一塌糊塗。」

張作驥點起了菸,最近又有人提起那雙白襪子,「像我那天去電視台,他說白襪子能不能換掉,覺得白襪子跟西裝不搭,我就跟他講這個故事 。」

「他們家也有愛啊」 張作驥盼替人發聲

從《醉‧生夢死》開始,張作驥的電影首度出現同志題材,來到最新作品《那個我最親愛的陌生人》,裡頭失智的退役老軍官,也有段陳在記憶裡的龍陽戀,媒體開始問他,怎麼會想拍這個題材?什麼時候開始想的?

對他來說,這一切都稀鬆平常。「我身邊一直有(同志),很多人都是,你看我所有電影,都是自閉症、失智症、盲人,這就是商業片最討厭的地方。」

「商業片不喜歡我們幫別人發聲,因為電影就變成另外一種調調,獨立製片好處是,我們可以自己幫一些單位發聲,我不鼓勵,我也不說什麼是好的,那有些人天生下來就是這個樣子,為什麼社會不能容忍?」

「像自閉症,家庭是很苦的,我們都是非常健康的人,譬如你弟弟是蒙古症,我請問你家庭怎麼辦?父母還不太願意讓其他人知道,這怎麼辦?要呈現出來啊,他們家也有愛啊,那這就是投資者最怕的,這也很為難,要做還是不要做,看自己啦。」

「太有錢不好,你會迷失方向」

張作驥的電影,總是在拍社會邊邊角角的地方,市場上、陣頭裡、違建住宅間,生命活得堅韌,血淚都成了螢幕上的精彩,回頭來說,他也是硬派的人,窮窮苦苦地也要拍好東西。

「我其實覺得當導演不好,當攝影師比較好,好好去拍片,享受那個過程,當導演,你看我自己剪接,自己弄音效,獨立製片就是這樣子。」停頓片刻,他重複又說了一遍,「誤打誤撞啦,當導演,當攝影師比較好。」

就算這樣,張作驥還是一路拍到第9部長片,《那個我最親愛的陌生人》部分資金缺口,由母親的800萬遺產補齊,為了省成本,他剪輯、音效都自己上陣,前幾年成立的特效公司,也派上用場,「就是彌補場面上,如果你想不花錢做什麼事,就是用合成去做。」

工作人員在室內穿梭,訪問空檔,張作驥會回頭交談幾句,排行程、交待道具、海報,好多事情要經手。「我們跟他們講,要賺大錢,不要來我們公司啊,我們可以賺平常的一倍,要爆發的我們沒辦法。」

「沒有錢不能做事啊,但有了錢會不好,太有錢不好,你會迷失了方向,我覺得快樂的拍片,然後錢夠就好。」這些話他已經講了好多年,理想與現實的拉扯,每次拍片受訪,都如此錯綜複雜。

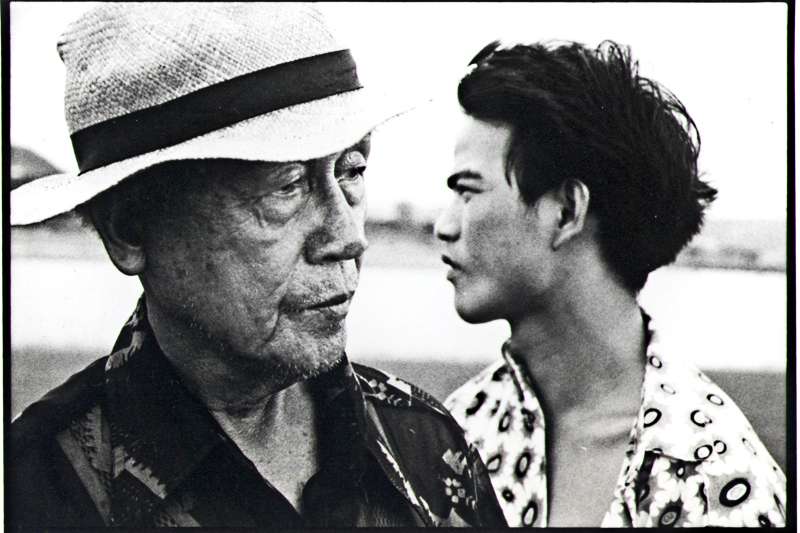

這回他找來了兩個人物客串,一個是台灣傳奇影評人「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」(下稱:李老師),另一位是資深製作人李烈,兩人在片中短暫,卻又激烈地交鋒。

「他是我精神上的導師。」張作驥這麼描述李老師。當年他從新埔工專唸完電子後,大學想改唸電影,跨域考試自然有壓力,當兵時都在看李老師的電影書,「他是很獨立的影評人,烈姊是個商業片執牛耳的人,我希望他們碰撞。」

嘆商業魔手讓事情弔詭 張作驥:感動跟預算有關嗎?

碰撞後還是得抉擇,但拍了半甲子,底下好多張嘴跟著吃飯,張作驥現在很難只管自己的電影,「為什麼我一回來立刻成立編劇小組?很多人跟我12年、14年,全部逼他們變導演,逼他們寫東西,明天開始拍片,我退到後面幫他們做事,成立技術組幫他們做,不然你電影斷層啊。」

但這年頭電影、戲劇科系這麼多,為什麼會斷層?「學院派自己創作的比較少,多是被用一些用商業的包裝,不是不好,我覺得年輕人應該去撞,努力說出自己要的東西,30、40歲以上知道自己定位,再去做那些事;你想想看,我們今天真的喜歡拍電影,不是看了綠巨人、鋼鐵人,他看了某個讓你感動的東西,感動的東西跟預算有關嗎?」

「商業片是什麼?你賣座就是商業片,為什麼要用商業片的模式,去套入開始成形的東西?當然人各有志,我不能說哪個是對或錯。」說著他語調平緩下來,「現在台灣系統那麼多,我們非常樂意看到《返校》大賣,但它是工業化的電影,我們沒辦法做那種電影。」

「我只能用自己的經驗說,現在就努力去感受你的生活,趕快寫你的東西、拍你的東西,讓一個年輕或新導演,去拍想拍的東西,一定是感動人的,商業架構魔手一進來,對不起,男的要柯震東、女的要誰,因為票房,但那個東西他們能不能駕馭,我們不知道,所以就很多弔詭的事情。」

男主角嫌苦跑去賣檳榔 張作驥被激培訓演員

談到演員,張作驥很會發掘演員。比方說,《醉‧生夢死》磨出了李鴻其、鄭人碩2個好演員,後來兩人各自活躍,去年雙雙入圍金馬最佳男配角,結果鄭人碩被狠狠訓了一頓,叫他要把持好心態。

張作驥捧紅過很多演員。不對,他會反過來問:「他們紅嗎?」

時光倒回1996年,他拍出首部電影《忠仔》,金馬獎、亞太影展、釜山電影節……不斷拿獎,但要跑宣傳時,男主角卻跟張作驥說:「導演,宣傳幹什麼?我不拍,我去賣檳榔一個月12萬。」

「他就在自強隧道一出來,右邊第一攤,打工一個月12萬,他說,我跟你去那麼辛苦幹嘛?」張作驥說著,雙眼瞪得大大的,20多年後想起來,還是有幾分無奈,「所以我從1998年開始,我那時候看走金馬獎紅地毯,當時扣掉港星、台灣歌手,有多少台灣電影咖?所以我說不行,我一定要培養,我要俊男美女。」

說著他攤開手,細數發掘過的演員,王心凌、范植偉、姚元浩、高盟傑……「雖然有些人現在下場很差,近期的就那幾個,我一貫以來希望這樣,他們可以走紅地毯,否則商業制度下,不會培養這些人,所以台灣沒辦法像劉德華、香港那樣子,我們沒有巨星啊。」

「很可惜我這部沒做這件事,等我下一部吧,我一定要的。」張作驥說著,輕輕地搖搖頭,「你說《醉,生夢死》那幾個,那還好啦,不夠紅啊,我不知道欸,紅不紅?」

出獄後區分電影與生活 「應該是生活去影響電影」

從重返自由,到拍出《那個我最親愛的陌生人》,對張作驥來說,很多事情都在轉變。原本他就住在工作室樓上,出獄後,他立刻搬離,把生活跟工作分開來,「這時候看我自己的生活才是生活,以前在這裡的生活不是生活。」

「我不必被我的電影生活綁住,變成我的生活是我的電影生活,事實上是不對的,應該是我的生活,去影響我的電影。」

吃飯,是他從生活透進電影的堅持,他的電影裡常有一家人同桌吃飯,開拍前,也要求演員同桌吃飯、生活,回到工作室,午飯自己燒好,員工圍一桌吃。

「現在不煮晚餐,不加班了。」時間接近正午,員工已經開始張羅起碗筷, 「以前我就3年一部,中間一拍完片,就帶公司的人出去環島,找巷子,買菜、做菜,每天喝酒應酬一大堆,現在不一樣了,如果要一年一部,我應該要把應酬的事全部切掉,因為那個不是我的電影,應該拉開去做我的生活。」

這一年來他開始讓自己休息,種菜、釣魚,每週末都騎腳踏車到大稻埕一帶,「西門町有些很怪的地方,雖然很多人拍過,我還想重新了解西門町。小巷子,我喜歡小巷子,非常窄的小巷子。」

「誰願意在那邊生活?有一些人就在那邊生活。這種地方充滿了有趣的事情,暗暗的,有透出陽光、從破洞的地方灑下來,不是高樓大廈,」說著他還是談回電影,「我沒辦法拍白領階級,我都拍中下的,有生命力才有樂趣,拍那些有退休金的,我沒有興趣。」

菸已經抽過了幾支,張作驥開始起身指揮員工,去哪找哪個道具,什麼時候去看場地,準備繼續找那些邊邊角角。