以色列和約旦河西岸之間的邊界高牆,是全世界最戒備森嚴和最具敵意的邊界高牆之一。從上方極目四望,不論視線落在哪一方,都能看到牆從地面聳立,令人震懾不已。在這片巨大的鋼筋水泥牆面前,不但會因為它的占地遼闊備感壓迫,也會因其所代表的意義而顯得渺小。你在這一方,而「他們」在另一端。

三十年前,一堵大牆倒下時,進入了一個看似開放與國際主義的新時代。一九八七年,雷根總統前往分裂的柏林的那道布蘭登堡門(Brandenburg Gate),向他的蘇聯對手喊話:「戈巴契夫先生,拆掉這道牆吧!」兩年後,牆果然拆除了。柏林、德國和當時的歐洲再次統一。這是兵荒馬亂的時代,有些知識份子預言了歷史的終結。然而,歷史並未就此終結。

近年來,「拆掉這道牆」的呼聲在與「堡壘心態」的對抗中占了下風。它掙扎著想被聽見,卻未能與駭人的群眾移民大浪、對全球化的反彈、民族主義的重新崛起、共產主義的崩潰、九一一攻擊事件及其後續發展等現象競爭。而日後這些斷層線界定了未來世界的形勢發展。

舉目所及之處都沿著邊界在築牆。儘管身處全球化和科技日新月異之中,但人們似乎比任何時候都更感受到分裂。數千英里長的大牆和圍籬在二十一世紀的全球各地竣工。至少有六十五個國家──超過全世界民族國家的三分之一──沿著邊界興建圍牆;第二次世界大戰後建造的圍牆,有一半是在二○○○年至今這段期間建造。不消幾年,歐洲國家在其邊界所興建的高牆、圍籬和屏障,其長度將超過冷戰的高峰時期。從分隔希臘與馬其頓、馬其頓與塞爾維亞開始,接著隔開塞爾維亞與匈牙利;當人們慢慢對層層堆疊的刺絲網見怪不怪時,其他國家也紛紛跟進築牆──斯洛維尼亞人開始在克羅埃西亞邊界築牆,奧地利人也築起阻絕斯洛維尼亞人的牆;瑞典為了杜絕從丹麥非法入境的移民也築起高牆,與此同時,愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛同步於與俄羅斯接壤的邊界興建防禦工事。

歐洲肯定不是唯一:阿拉伯聯合大公國沿著阿曼邊界築起柵欄,科威特在伊拉克邊界起而效尤。伊拉克與伊朗維持實質的分立,壁壘分明一如伊朗與巴基斯坦長達四百三十五英里的邊界。在中亞,烏茲別克雖是內陸國家,卻築起一道道高牆和五個鄰國──阿富汗、塔吉克、哈薩克、土庫曼和吉爾吉斯──一一隔開,其中,與塔吉克的邊界甚至佈以地雷區做為緩衝。故事可以一路說下去,汶萊和馬來西亞、馬來西亞與泰國、巴基斯坦和印度、印度和孟加拉、中國與朝鮮、朝鮮和南韓,全世界到處高牆林立、壁壘分明。

築牆的原因很多,這是因為我們在許多方面存在分歧──舉凡財富、種族、宗教和政治皆然。有時分歧導致暴力相向,為了保衛或防禦而築牆。有時高牆築起是為了擋住某些人,不讓他們進來。有時根本不存在實體的牆,但分隔的感受卻依然清晰;它存在於人們意識之中。儘管肉眼看不到,卻與實體的牆區隔彼此的效果相仿。

這些牆透露了許多國際政治的現況,牆所代表的焦慮也跨越了民族國家的疆界。歐洲高牆林立,其首要目的是遏止移民潮──但這些牆也揭露了歐盟的結構、會員國之間的分歧和不穩定。川普(Donald Trump)總統倡議在美墨邊境興建高牆,旨在阻止移民從南方流入,但這堵牆同時也代表了許多支持者普遍的恐懼,他們深怕美國的人口結構因這些由南方流入的移民而產生變化。

分歧影響了每個層面的政治──不論個人、地方、國家和國際。我們亟需了解是什麼區隔了彼此、持續隔開彼此的是什麼,才能了解今日世界是如何運行的。

回想名導演史丹利.庫柏力克(Stanley Kubrick )一九六八年的科幻電影《二○○一太空漫遊》(2001: A Space Odyssey )開頭〈人類源起〉那段景象。史前時代非洲的疏林莽原(Savannah),一個類人/人猿的小部落成員和平地在一處水井喝水,此時忽然出現另一個部落。樂於與部落成員分享的眾人,卻抗拒與初來乍到的「其他」部落成員共享水源。接著雙方發生尖銳的對抗,新部落成功地接管水源,迫使其他人撤退。這時,如果新部落有製作磚塊的知識,再配上一些水泥,就可以興建圍牆保護爭奪來的財產,並與外人隔離開來。但畢竟在百萬年前的時代,只要原部落重整旗鼓後重返現場準備收復失土,雙方勢必再度交戰,集結成為部落、因為外來人的出現警覺,以及對可能的威脅做出反應,都出於人性。我們建立攸關生存的關係,也是為了社會團結。我們發展出群體認同意識,卻往往導致與他人衝突。群體為搶資源而競爭,但這裡頭也有認同意識衝突的元素──也就是「我們與他們」的區分。

在人類早期歷史裡,人們狩獵採集:尚未有固定居所,或取得可能被覬覦的永久固定資源。之後,在今天的土耳其及中東某處,人類開始耕作同時不再四處巡狩、覓取食物,或放牧家畜家禽、犁田耕作,等待收成。突然間(在演化的環境中)需要建立的防護愈來愈多:築牆與屋頂來安置人和家禽家畜;圍籬用以標示領域範圍;建築堡壘,做為領土被敵人征服時的退守之處,同時也可用來保護新制度。牆的時代於焉出現,從此掌握住人們的想像力。一如我們今天仍傳頌著特洛伊(Troy)、傑里科(Jericho)、巴比倫、中國萬里長城、大辛巴威、哈德良長城(Hadrian's Wall )、秘魯印加長城(Inca Walls )、君士坦丁堡等故事。它們代代相傳,透過時間、區域和文化,流傳至今──只是現在的邊界高牆通了電、加上探照燈,還安裝了監視器。

這些實質的分隔映照出內心的想像──指導文明、並賦予我們認同意識和歸屬感的偉大思想──譬如基督教的大分裂,伊斯蘭教分裂為遜尼派和什葉派,以及近代史上共產主義、法西斯主義和民主國家之間的鬥爭。

湯瑪斯.傅里曼(Thomas Friedman)出版於二○○五年的著作《世界是平的》(The World is Flat),書名根據的信念就是全球化必將使人們更加親近。它的確已達成這樣的目的,卻也啟發了屏障的興建。當人們感受到威脅時──如金融危機、恐怖主義、暴力衝突、難民和移民、貧富懸殊擴大──便會更緊密地與所屬的群體擁抱。「臉書」的共同創辦人馬克.祖克柏(Mark Zuckberg)認為,社群媒體會把人們結合起來。從某些方面來看確實如此,但它也提供了新的網路部落聲音與組織能力,有些人花時間在網路上到處謾罵、區分人我。現在許多看似族群之間的衝突也與以往一樣頻繁。我們今天所面臨的問題是:現代的族群以什麼形式存在?人們是以階級、種族、宗教或國籍來界定自己嗎?這些族群在「我們與他們」這個概念猶存的世界中能共存嗎?

歸結到底就是這個「我們與他們」的概念,以及我們在內心築起的牆。有時「其他人」有不同的語文或膚色,不同的宗教或其他的信仰。最近在倫敦,我帶著三十位來自全球各地的年輕新聞工作者,就出現這樣一個例子。我參與他們的訓練課程,提起伊朗與伊拉克的兩伊戰爭造成一百萬伊朗人喪生。我使用了可能笨拙不當的詞彙:「穆斯林殺害穆斯林」。一位年輕的埃及新聞記者從座位上跳起來高聲抗議。我指出這場可怕戰爭的統計數字,他答道:「是的,不過伊朗人不是穆斯林。」我的心頓時為之一沉。事實上,大多數伊朗人是什葉派,因此我反問他:「你是說什葉派不是穆斯林嗎?」他答道:「是的,什葉派不是穆斯林。」這種分歧並未涉及資源的爭奪,只與所認定的唯一真理相左,而那些持有不同觀點的人就是小人。這種斷然的優越感,將讓牆很快築起。若再涉及競奪資源,牆就蓋得愈高。現在我們似乎正處於這種情境。

基於本書寫作上的方便,我使用牆這個字眼代表障礙物、圍籬及各種形式的分歧和區隔。我們在每一章中都會談到實體的牆,它們多半與磚塊和砂漿,或是鋼筋水泥和鐵絲線有關,但這些牆是分歧「什麼」、而非「為什麼」──而且它們只是故事的開端。

由於還未能夠採訪每個分裂的區域,因此我著重於最能代表全球化世界對認同意識挑戰的題目:移民的效應(美國、歐洲、印度次大陸);民族主義在統一及分治上的力量(中國、英國、非洲);以及宗教和政治的交會(以色列、中東)。

在中國,我們看到一個強大的民族國家,其國境之內存在許多分歧──譬如區域不靖和貧富懸殊──對國家統一構成風險,對經濟進展和權力產生威脅;因此中國政府必須對人民進行管控。美國也分裂,但原因不同:川普時代加劇了這個自由國土內種族關係的惡化,也揭露了共和黨和民主黨此前無以復加的分歧,今日兩黨比以往更加對立。

以色列和巴勒斯坦之間的分歧年代久遠,但在各自的族群內還有許多更深的區隔,目前幾乎沒有協商出解決方案的機會。宗教和族裔的分歧也在中東各地點燃暴力相向的火苗,其中又以什葉派和遜尼派穆斯林的鬥爭為主──每個單一事件都是複雜因素雜糅的結果,但大部分都可歸結到宗教,尤其是沙烏地阿拉伯和伊朗之間的區域對立。印度次大陸人口現在與未來幾年的移動過程中,逃避宗教迫害的人士以及經濟和氣候難民的困境都將一一浮現。

在非洲,殖民者所留下的邊界已證明難以與依然強大的部落的認同意識調和。在歐洲各國,歐盟的概念正受到威脅,牆也重新豎立,證明冷戰時期的歧異還未完全解決,在國際主義年代,民族主義也從未真正消失。在英國即將退出歐盟下,脫歐公投反映出整個聯合王國的分歧──長期建立起來的區域認同意識,以及更晚近在全球化時代所形成的社會與宗教的緊張,在在衝擊著世界。

在恐懼與不安的時代,人們將繼續群聚成為團體,藉以保護自己並與威脅的感受對抗。這些威脅將不會只來自邊界,也會從內部出現──中國就有許多事例……

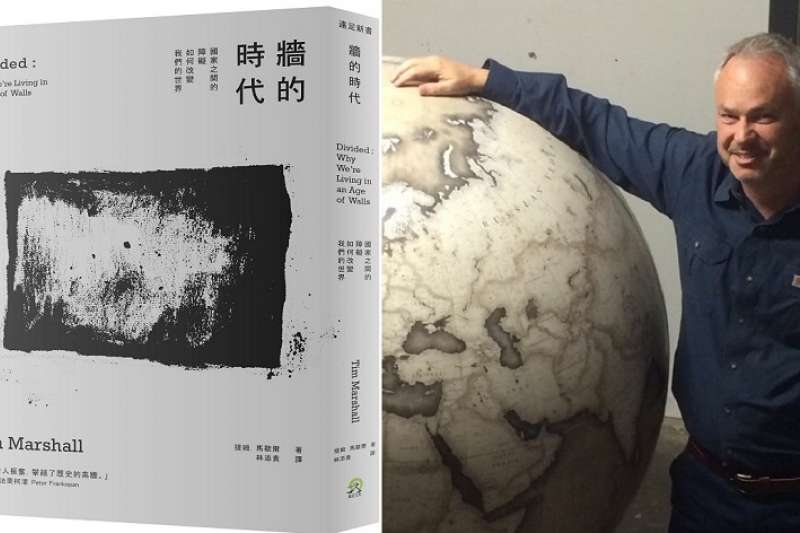

*作者提姆.馬歇爾(Tim Marshall),外交事務權威專家,有25年以上的採訪報導經驗。他曾經擔任Sky News外交事務編輯,在英國廣播公司(BBC)和LBC/IRN電台服務,也是「TheWhatandtheWhy.com」創辦人兼編輯人。本文選自作者著作《牆的時代:國家之間的障礙如何改變我們的世界》(遠足文化)