1、井水

那天聊著聊著老屋,總難免掉進懷舊的喟嘆。「那口老井啊,可真不含糊,井水涼沁沁,三伏大暑天,打一桶水來擦身,就像掉進冰窖裡。」母親說。

「是啊,有時還禁不住哆嗦哆嗦。」我隨口回應。

然後就掉進一口童年的井爬不出來。那時還沒冰箱,南方酷熱夏天,井水冰涼,把西瓜放在井水,換兩三次水,西瓜就清涼可口了。

但是用吊桶打水可不簡單,不懂的人永遠打不到水,不是水桶浮在水面,就是切入度不夠,如假包換的半桶水貨色。懂得打水的人,桶一入水有如單刀直入,乾淨俐落,水花不濺,取心肝劊子手。桶一抽翻,手到擒來,左右手換抓桶繩,滿滿一桶水就打上來。

雖有轆轤,但極少用,因此吊桶與井繩就擱在井邊。遠看處,像一幅靜物素描,像李惠芳的油畫。可惜她多畫明清傢俱花卉刺繡,近年加添彩瓷陶罐,甚至淨水軍持,如果畫一幅靜物的井,那才真是畫冊內所謂靜止的流水。

母親猶自叨嘮那一口井,「有次他們吊桶取水,倒出來竟有一條半斤重的青魚,大家興高采烈討論要紅燒或煮湯,我說,算了,還是放生的好。」

「他們都得聽我的,終於又把魚丟回井裡,讓牠游返龍宮。」母親釋然地說,有如放下心頭一塊大石。

那口井水真不知通往哪兒,童年的我經常俯伏井緣青麻石上發楞。深深一口井,像時光通道,不知源自哪兒通往哪兒?油油發光的井水,隱約閃爍閃爍著光芒,像千百隻眼睛,有時小孩頑皮眨眼,有時老僧閉目入定,動也不動。有時自己看得楞悶,也會朝著井口啊的一聲大喊,沒有回音,只有一種怖然顫動深沉。啊聲招惹老佣人前來把我扯離井緣,用另一半井蓋把井蓋上,口中不斷嘀咕,「掉下去怎辦?掉下去怎辦?」

小時候老屋的一口井,竟可與鄰屋分用,每家各半,中間隔一棟牆,老死不相往來,但共飲一口井水,因而井蓋只有半月形的一半。隔鄰雖沒來往,但井水的滋味,倒有點像「君在長江頭,我住長江尾」了。我也沒想到掉下去會怎辦?那時已開始讀《西遊記》,憧憬龍宮的寶藏,與那一口定海神針。

2、荔枝

夏天南部水果,荔枝熟了才到龍眼,龍眼和黃皮出現,就是盛夏了。從前小鎮,沿街叫賣荔枝的小販,用一根扁擔,掛兩個扁圓大淺竹籮,裡面放滿連枝帶葉的荔枝,像剛自樹上新鮮採下。鮮紅荔枝掩映在青綠葉子,顏色恣意潑染,像白石老人寫意。

有一個姓黃的客家人,瘦瘦個子,力氣奇大,挑著兩籮荔枝,健步如飛。人卻怕熱,大汗淋漓。每次來到門口,便要碗水喝,擔子一卸,蹲在巷子和僕人聊起來。日久大家熟了,也會買一些荔枝來喫。他人豪爽,不但斤兩稀鬆,還挑又大又甜,肉厚核小的荔枝讓大家試嚐。

小販流動性極大。兩年後不見了,直到在渡輪碼頭看到他,才知道他已轉入水路青幫買賣。

3、識字

母親比父親年輕很多,父親晚年智力衰退,經常提筆忘字,總是求助於讀書不多的母親。一次要寫喜帖,卻忘掉怎樣寫疊翁的「疊」字而問母親,後而感嘆地說,「阿喜,如果當年送妳上學堂多唸幾年書就好了。」

小名阿喜的母親感嘆回應,「過去了的不能回頭,現在追悔已太晚了。」

然後母親會向我追述抗戰時,怎樣在一個大家族暗無天日地受著欺侮的故事。「又不是大小姐,還要上學」的冷嘲熱諷經常掛在一些人嘴上。一直到我唸小學,她才有機會去一個夜間補習班上課認字,每天興奮地拿著課本背誦生字,在習作簿上一筆一劃認真學習書寫。又因孩子們還小及家務壓力,上學不到半年便休學。即使如此,雖識字不多,卻從此寫得一手娟秀字體。現在九十高齡的她,寫字手顫巍巍,東傾西斜,但依稀筆劃撇按勾勒,秀美如昔,倒有點像楷草的書法大家,晚年轉摹隸書魏碑,沉穩簡拙,古意盎然。

瘂弦主編《聯副》「德政」之一,便是在許多副刊專題規劃,經常讓作者一抒隱伏胸臆,譬如〈大書坊〉、〈小時候〉……等等。一九八七年《聯副》〈小時候〉副題這般顯示,「一張褪色、斑駁的相片,一段荒遠、迷離的記憶。」就是讓每人用一張舊相片書寫過往時光。

我找到一張一九五二年十月二十五日和雙親及妹妹坐在海灣青麻石堤的照片。他倆分別摟著我兄妹兩人,我穿著花格襯衫,翻褲腳牛仔褲,紮鞋帶皮靴,靴頭鞋油擦得亮晶,西裝頭髮,眉邊分界,油亮整齊,像個油頭傻楞的小伙子,靠在父親懷裡。初秋時分,陽光格外柔和,父親右手輕摟扶著我右腿,左手在前捉著我左腕,身體微傾,暗示兩人一起。他西裝筆挺依然,白襯杉配棗紅白花領帶,外衣寬襟大關刀,鬆褲管直落鞋面。三十一歲的母親坐在旁邊,黑白小細格斜紋旗袍,外罩薄絨外衣。頭髮還是燙過的,當時流行髮式是髮腳蓬鬆捲曲,髮頂分界平貼直梳向耳後,豐厚盈密、黑漆發亮。她還戴一副金絲眼鏡,笑容可掬,左手摟著花格裙扣帶黑皮鞋的妹妹,旁邊父親頭髮已全部花白了。

在相片底下有一篇叫〈破碎中的完整〉的短文,內裡寫,「小時候,還未明白破碎之中自有其本身小小的完整……所以那時還是完整的童年……戰火沒有燒到這海角的一隅,完整的父親還會伸出手臂把我摟向他,也許這是他摟得最緊、最疼愛我的一次……一家四口最溫馨完整的一次,以後便是不斷的破碎與分離,甚至永訣。」

讖語成真,父親棄世,想不到侍養母親的妹妹也天不假年,一家四口,如今只賸得我與年邁母親相依為命。即使如此,就更珍惜每一段相聚時光。母與子,本不多話,然而許多相聚沉默,竟也溫馨如許。一世一條路,母子一起走,從不知路有多長多短,也不可回頭走,多走一天算一天。有天落單了,仍要繼續走完,世間塵緣,此身仍有,有在就有起滅,也有回憶。

就像母親感嘆回應,「過去了的不能回頭。」勉強算得回頭的就是回憶路了,那是一條走不完的回頭路,越走越長,猶似昨日,但一伸手,卻恍如隔世。上一代父權社會專制,許多封建欺壓,婦女多是受難者。然而父親在或不在,母親仍敬他愛他,朝夕一杯茶,晨昏一炷香。

家中另有一張裝框黑白照片,是倆人合照,上有父親毛筆題字「西灣兒童公園留影」,衣服未變,應該就是一家四口拍攝的同時。

但見父母倆人肩膀相靠,交叉著腿,雙手捧膝坐在乾涸池畔石上,背後青草如茵,正是秋色無限,笑如花綻,又怎知道未來歲月許多的破碎與分離、艱辛與困苦?天下父母的當年,正是許多我們的現在,溫馨眷戀,人之常情。我對父母相偎留影有一種幻想幻滅,就像張雨生的〈小時候〉,「渴望碩壯的成熟,長大後我有雪亮的天空;風雨卻讓世界不同,面對遍體鱗傷的痛。」

4、茭白與菱角

魯迅在《朝花夕拾》曾有一段憶念小時候:

「我有一時,曾經屢次憶起兒時在故鄉所吃的蔬果,菱角,羅漢豆,茭白,香瓜。凡這些,都是極其鮮美可口的,都曾是使我思鄉的蠱惑。後來,我在久別之後嚐到了,也不過如此,唯獨在記憶上,還有舊來的意味留存。他們也許要哄騙我一生,使我時時反顧。」

兒時回憶,多以食物為主,長大後離鄉背井,睽別多時,千方百計找尋兒時美食喫嚐,嚐的不只是味道,而是鄉愁。魯迅所謂思鄉的蠱惑,是指在懷想中美味無比,一旦真實再次嚐到,其味道爾爾「也不過如此」。

回憶的滋味最饞嘴生動莫如尉天驄寫《棗與石榴》,後記中提到與瘂弦道及小而帶酸的山棗味道時,瘂弦一邊低迴著「山棗、山棗」,一邊嘴巴嚼著嚼著,「口水好像都要掉了下來」。

山棗是中國北方的野酸果子,色艷深紅,味甘酸甜,據說有安心寧神、益氣健脾的作用。瘂弦籍貫河南,尉天驄蘇北徐州,也算地近中原,一下子提及山棗,又勾起倆人的友情鄉情,無比親切,這種飲食文化認同,正是文人本色描繪。

至於菱角不過如此的滋味,倒與魯迅有點相像。就像回到童年小鎮,發覺街巷狹窄了許多,其實桃花依舊,只不過人長大了,路走多了,街就窄了。小時候菱角上市,多與節日關聯,譬如七巧(編註:七夕)、中秋。祝福祭禮供桌上,除了胭脂水粉以奉牛郎織女或嫦娥,應時供品經常就有菱角,因而吃菱角倒似吃節日。

早在周代的《周禮》就提到,「加籩之實,菱芡栗脯」。菱,或菱芰就是菱角,古禮已用,有生熟兩種。熟菱角,其色赭黑,兩角尖銳,有如牛角。熟菱打開,潔白如雪, 味淡,口感如栗粉,卻不及栗子香甜,但煮菜用菱粉勾芡而使湯汁濃稠極佳。生菱角顏色美艷,有碧綠、脂紅、深紫三種,尤以紅菱最艷。鄧麗君有民謠〈採紅菱〉「我們倆划著船兒 採紅菱呀採紅菱」可謂千古絕唱。即使菱角傳云不宜生吃,清爽外乏味可陳,但能回憶小鄧甜美歌聲,卻是魯迅始料未及。

紅菱聯想,還有源自安徒生童話〈紅舞鞋〉的英國芭蕾舞老電影〈紅菱艷〉(一九四八),內裡名句極多,譬如「妳為什麼跳舞?」與回答「你為什麼活著?」或是「失竊者固然不幸,剽竊者更為可悲。」

魯迅提到的茭白,我們台灣更是熟悉。那就是每年秋天上市的茭白筍。茭白稱呼為筍,其實與竹筍無關,它是水生的菜蔬植物,古代稱「菰」,但亦與菌類的草菇無關,唐代更有把種子當作六穀之一的菰米食用。宜蘭礁溪溫泉茭白筍雪白如玉,纖纖秀指,幼嫩可口,無黑心更是溫泉筊白筍特色,清甜甘美。碩壯筊白筍莖部肥大潔白,煮湯炒食皆宜,此外還可以用火燒烤,熟透之後剝去筍殼,沾點胡椒鹽或素吃均宜。

茭白筍與魯迅的茭白回憶大相逕庭,它味道雋永,清淡如一,不會被舊時意味哄騙一生。台灣筊白筍情深義重,始終不渝,每次吃茭白筍,如遇舊識,欣然執手,就知道人在台灣了。

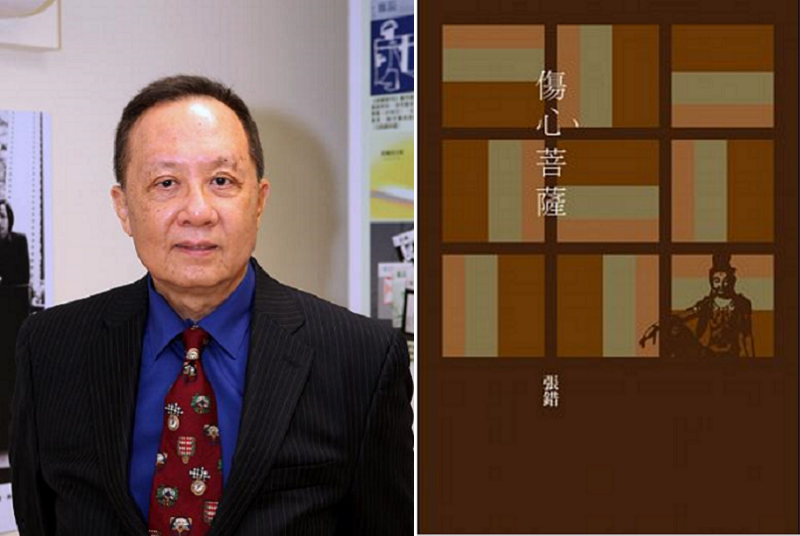

*作者為詩人、作家,美國南加大比較文學系及東亞語文系教授。本文選自作新著《傷心菩薩》(允晨)