前後幾天,看到微笑的吳館長,慢斯條理地回答各界的關切。吳館長真是十分有風度,好棒的「學者」啊!看看這──「吳密察坦言」「很可惜」、「回歸法制」、「一定要」,怎麼能不讓人心折呢?大家請不要非理性地罵吳先生,要理解我們的吳館長先守法再改善,「大家坐下來一起談」……

請大家先看看,這怎麼可能是真有「意識形態」偏差?

「中華民國國立台灣大學歷史學系、日本東京大學人文科學研究碩士、日本東京大學人文科學研究博士課程修畢。經歷:行政院文化建設委員會副主任委員兼中部辦公室…台灣研究基金會董事長」(引自維基百科)

如他所常高明的──雖然沒有拿到東京帝國大學一脈相承的正式博士學位──自述其判斷力:「念博士班時就有人要他了,有人要當然趕快去就職,笨蛋才把博士念完,萬一唸完人家不需要了,找不到工作了怎麼辦。」(引自「維基百科」,同前)

配合其公布的「1978年畢業留校擔任助教」,被延聘為助教,應該是校內老資格的教授們欣賞的好學生啊!這應該就不是「意識形態」的表現,這是「現實主義」。

不過,這也可見到他厲害的地方,他的「現實主義」很強,使他一樣能夠一步步地做到國立成功大學台灣文學系主任,如今做到國史館長。

但是他的「現實主義」強到什麼程度,竟然能夠發揮這樣巨大的力量,個人研究日殖時期的台灣史,卻有三點關於台灣史學界「意識形態」的領會,請大家參考一下,是否可以歸結作為我們理解吳館長今日作為的資料?此處我們的探究是否合理?

其一、日本學界意識形態之一

─無視於我台先民消失七、八十萬人的史實

在日殖台灣史初期的研究上,這是一個我們台灣人首先應該注意到的問題;很離奇的,像吳密察準博士的研究中竟剛好完全忽略過去;由他的熱門著作「台灣近代史研究」中,我們所看到的只是──曾有提及小林勝民的台灣民報,「顯然希望移入大量日本人,以替代台灣人從事台灣之開發經營…」;以及他也提及了「總督府在據台初期的施政也類似福諭吉、台灣民報所主張,甚至總督府也不無暗中希望台灣人在國籍選擇期間大量退出台灣,以利日本人移入,使台灣的人口組成能有重大的改變。」

然而,吳氏為何就沒有針對該所謂「台灣的人口組成能有重大的改變」,探究其真相──換言之,多大的改變,才算是重大的改變──真的沒有重大的改變嗎?吳稱「為數達280萬的台灣人,仍然是日本統治者不能不面對的現實」與「截至明治三十年五月八日國籍選擇期限截止時,變賣在台產業離開台灣的,卻只有4,456人,僅佔當時台灣人口的0.16%」,所謂「只有4,456人,僅佔當時台灣人口的0.16%」,是否其中有一大錯漏──難道研究日據台灣史多年,完全沒有讀到或聽到各地「大屠殺」之事,真只有這四千多人離台?

學者要研究該史實,其實不難;例如,水野民政局長在1895年9月就曾經向東京上報,稱台灣西部至少三百萬人以上;只是這些真實的史料,顯然非日本學者之「意識形態」所樂聞。稍微細心,我們也不難發現吳氏在前引文中的曲筆,以所謂「甚至總督府也不無暗中希望台灣人在國籍選擇期間大量退出台灣,以利日本人移入」;隱匿當年我先民那段極為悲慘的遭遇。

其二、日本學界意識形態之二

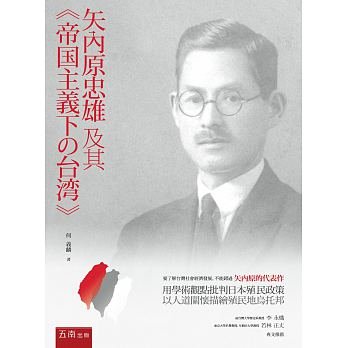

─對於「矢內原忠雄」的膜拜

在前述的熱門著作「台灣近代史研究」中,準博士也有專文論述矢內原教授的名作「帝國主義下的台灣」,題為「矢內原忠雄『帝國主義下的台灣』的一些檢討」,名為「檢討」,其實簡直滿紙膜拜;由下列的文字中,真是充分地顯示了準博士的,以及與其相類聚的學界膜拜心態──

「自1929年出版以來,即被公認是台灣殖民地時代研究,和日本殖民學的劃時代巨著。……造成國際性的深遠影響」

「涂照彥氏,在其『日本帝國主義下之台灣』書中,便率直地指出,『關於台灣殖民地經濟的學問蓄積,可說尚未太超出成書於四十餘年前的矢內原忠雄『帝國主義下之台灣』……關於台灣殖民地經濟的學問蓄積,仍然必須以站前矢內原的研究水準為出發點。』……」

「矢內原反帝國主義之學問態度已相當明顯,而且他個人又與台灣抗日份子過從甚密,據說矢內原訪台期間曾因此遭到總督府官員之監視和不禮貌對待。」

「正面地批判日本的台灣殖民地統治,因此台灣總督府嚴禁該書在台灣發行流通,但卻受到當時之台灣知識分子的普遍推崇。」

首先,我們要指出的是當年日本殖民下,台灣並非外國人可以任意進出的,就所知,不僅學者矢內原來台有日警跟監,作家佐藤春夫來台也有日警跟監;外國學者怎麼可能真正來台研究台灣問題?此外,在日本東京帝國大學,他是當年殖民政策學最高階的教授,戰前日本是個階級分明的社會,誰有比他高的位階?戰後他又獲得美國佔領軍的青睞成為總長;戰後日本的一流學者,誰會與其爭奪這個沒有多少現實意義的陳年雞肋?不是矢內原繼續居於典範地位,還可能有誰?

其次,矢內原真的「正面地批判」了「日本的台灣殖民統治」嗎?

就個人的研究觀點,其該書不稱為「日本帝國主義下的台灣」,而稱為「帝國主義下的台灣」,該所謂「帝國主義下的台灣」,其中有多少可能為日本主體性開脫自身的意義?尤其,配合著所謂「後進資本主義」、「未成熟的帝國主義」與「第一個殖民地」,怎能稱為「正面批判」?「後進」意味著「勉勵」,「未成熟」與「第一個」,都意味者「新手上路」「請多包涵」;這哪裡是吳氏所說的「正面批判」?

此外,我們前談及的日人大殺戮我先民的問題,為何這位和平主義信仰者全不關心?以及為何將我先民「移民」來台的史實,說成是「殖民」?談論到日資糖業會社透過「嘉南大圳供水」對於我農民的宰制,只說「土地的自然條件不易從事蔗作以外的作物」(《日本帝國主義下的台灣》,帕米爾版,頁239),卻不說明,甘蔗是深耕性的植物,稻米是淺耕性的,一旦深犁種蔗後,就不能種稻米的真相;矢內原這樣模糊的論述,真可說是「正面批判」?

再次、矢內原的「反帝國主義之學問態度」,相當明顯了,又如何?

說到「反帝國主義之學問態度」,是否真有這樣的名目存在,我不知道。

我知道他每每感動我們台灣先民的,是他在該「帝國主義下之台灣」的序言中,公開揭櫫的名句──「被虐待者的解放、沉淪者的提升、自主獨立者的和平結合」───不過,那是一種宗教態度,應該不是學問的態度;而如果該書只是因為受到總督府的查禁,不是由於我先民們在其中看到什麼偉大的啟導,就獲得我們的普遍推崇,是否可能只是顯示了當年我台知識分子的情感與理性還頗稚幼,有待茁壯與堅韌?

我們知道在日本這個輕賤生命的武士道國家,想想當年的西化派,連福澤諭吉都常怕被刺殺;若要與帝國主義抗爭,如果不是以全生命相搏,所有理念與善意,怕都是不切實際的;在「反帝國主義上」,矢內原可以有例外麼,我懷疑;那所謂的「明顯的反帝國主義的學問態度」,有什麼真實而積極意義?或者永遠都只能是武士祭壇旁的一個虛偽點綴吧。

如果沒有某種「意識形態」作祟,矢內原真的那麼偉大而重要麼?

其三、日本學界意識形態之三

─「皇國史觀」的遺跡?

可能這是一般論述上比較不注意的,但是個人認為,對我們而言,卻很重要。因為,日本歷史學界的傳統雖然自有其脈絡、道理,但是當我們的歷史曾經與他發生密切關係時,我們就不能不由於關切自身的史實而必須關切他們對於其歷史的特殊認知。

原來,日本明治維新以來,一面引進德意志的蘭克史學,一面舊日的日本史學仍然發展;前者強調科學治史,有「與教訓主義訣別,堅持考證主義」之說;但後者則因明治政府以日本史教育作為國民教育的重要內容,要求他擔負確立國體觀念,涵養國民思想的任務;而以東京帝大的「久邦米武筆禍事件」壓制了前者。從此學者為說服自己的學術良心,將後者稱為「應用史學」;前者稱為「純粹史學」。這種「應用史學」,就是日後的「皇國史觀」,能驅使日本軍國主義傳統不能不發展成為危害世界的法西斯主義的自我毀滅性的力量。

吳館長留學日本,對於日本學界這種意識型態,應該絕不陌生;況且根據個人研究,他留日期間不僅參加過在日本有著「從『正統』與既存框架的束縛感得到自由」的「台灣近現代史研究會」(《跨界的台灣史研究》,若林正丈‧吳密察主編,播種者出版,頁44),他們不可能不知道確實有「既存的框架」存在;並且還在東京大學的課程中參加過一個共同把清代陳盛韶的「問俗錄」譯解為日文資料為目標的讀書會;在該書的譯解中,細心的讀者不難發現原文中有一小段「予於建陽縣行之而效,今鹿港街行之亦效。」,該後句──「今鹿港街行之亦效」──在該書中竟譯為「我曾在建陽縣實施此一方法,有很好的成效,現在又把它拿到鹿港來實行。」(《問俗錄》,武陵出版社,頁176),原文中的「亦效」的意思,竟然完全消失;該文言淺顯,實無難度;細看該讀書會中除吳氏外,另還有三名台灣留學生、一名香港留學生(該書,頁233),簡直全無錯譯之可能;讓我們因而更可以合理懷疑,留日學生的該勞積中應有某種日本「應用史學」的意識形態存在。

我們由上述的舉證中,是否已頗可以想像日本「應用史學」對其影響之深刻。然史學的真實,若允許可以因應用的「高尚」目的而改變,又有哪一種真理不可因其該「高尚的目的」而改變?──無論是我先民消失「七、八十萬人」的事件,或是吳氏自身在1990年李扁路線開展之際,回台卡位,是否也各有其「應用史學」,類似「皇國史觀」上,發現其隱匿的必要。

其四、餘語

─微笑的館長又在「應用」什麼日本學界的本領了?

島上如今已經是日本「應用史學」的天下了?

前面提及日本學界的意識形態之說法,看看我們日殖台灣史的現況,主流學界論文與官方教科書絕對無人提及「日殖初期,我先民消失『七、八十萬人』」之史實;所有專論中,論及日本學者矢內原忠雄時都崇拜有加,不敢自由思考,更不要說,學界的研究問題本應就史實「深入批判」了;哪一本主流專書中真的敢於研究八田與一與那嘉南大圳?那些日本留學生,哪一個敢於談日殖初期我先民自發成功,本可傲視世界史,但是被殖民當局消滅的戒毒運動?

有了上述這些認知之後,前面吳氏在維基百科上被彰顯出來的「現實主義」,相對言之,是真的「現實主義」嗎?或者只是他的「意識形態」的一種「應用」?

相應的,這次他在國史館所製造出來的問題,真的是依法行政嗎?還是他有意地製造問題?否則,他的台大歷史系出的前輩,留日時同屬當年「台灣近現代史研究會」的張炎憲館長為何不做?

看看記者先生的報導──「吳密察坦言」、「很可惜」、「回歸法制」、「一定要先守法再改善」、「大家坐下來一起談」──這些態度,會不會真只是他那學自日本學界的「既存框架」的一次漂亮的「應用」呢?

作為一個民間的台灣史研究者,以上提供給關心這次國史館閱覽辦法事件的所有網友們參考──尤其,對於那些即將參加教育部課綱審議的年輕朋友們,或許最是應該知道,上面我所提及的問題,若不清楚面對,做出正確的抉擇,將來年輕的您們恐怕不只是會被厲害的日本人嘲笑,並且還會像我們史實中的先祖們,成千上萬地被殘酷的犧牲,卻只能不見天日地永在暗夜中哭泣啊。

*作者為民間史學家