二○一二年四月二十日上午,大概十一點,在幾年的監獄和拘禁的生活困境下,我的身體已經完全沒有力氣。但在危機時刻,我的內心又充滿了希望和無盡的力量。

在偉靜的提示下,我爬上階梯並蹲伏在院子邊的圍牆上,開始我危險的逃亡之路;現在,八個小時過去了,我還焦慮地待在距我家只有三十公尺的地方。在掉進老家廢棄院子、並落在一堆石頭上之後,我知道右腳可能有多處骨折。我立即滾過亂石,躲到牆腳下,側耳傾聽周圍的動靜,我擔心跳下時的聲音會被看守聽到而引起注意。我當時只想躺在那裡,並集中全身的注意力控制那劇痛,可是我不能在這蹉跎──隨著時間一分一秒地消逝,被捕的機會也隨之增加。

我手腳並用,朝著童年玩伴任宗軍的家中後院方向匍匐前進。我計劃在靠著後窗時,喊他的名字引起注意,可是我沒想到那扇窗位置太高了;此外,我還聽到屋內電視機傳來很大的聲音──很可能他根本就聽不到我的喊叫。

我非常著急,一直沿著任宗軍的房屋後面爬行,直到爬至他家轉角處與我家院子邊緣接壤的低矮石牆。那道矮牆不超過六十公分高,不過因為右腳的劇痛,當下要爬過這個高度的牆,對我來說也相當困難。我咬著牙,爬在牆底的亂石上,又把腿跪到牆上,然後用力把身體拉上去,再下到對面的亂石上。我終於爬過那道石牆,接著爬過他家的轉角,擋在我前面的是另一道更高的牆。以我當時的狀況根本無法爬過這座牆,但因為我知道他家院子的空間結構,可以試試看小聲喊他,聲音或許會從前面的屋子反彈過去,並自未關上的堂屋門傳進去。

我靠著牆撐著自己,並且小聲地喊──只聽到他家的狗開始狂吠。似乎只有任宗軍的妻子茂玲一個人在家,我聽到她推開紗門並走到屋外的聲音。她在院內繞著,拖鞋拖著泥地發出嘎吱聲,想知道她家的狗為何而叫。我再次小聲喊她的名字,不過狗吠聲壓過我的音量,茂玲沒有找到狗叫的原因,很快就走回屋內。我離她很近,但卻無法引起她的注意。我找了一根樹枝試著敲窗,當然也沒有結果。

我在任宗軍家旁邊躲了好一陣子,不確定下一步該何去何從。大概到了晚上九點左右,我感覺到幾滴雨水滴在臉上──下雨時,看守們就會跑上鄰居的廚房屋頂,要用一塊大的防水布把手機訊號屏蔽器遮起來。我要是不趕快挪身,一旦他們跑上屋頂就會對我的位置一覽無遺;而且入夜之後,高功率的探照燈會照亮整個區域的每個角落。我急忙躲回到鄰居家的牆角之後。

幾分鐘之後,我聽到看守們爬上屋頂,一邊閒聊一邊替屏蔽器拉上防水布。第二個鄰居院內的狗開始亂叫不止,一直到看守們爬下去十幾分鐘後,牠才罷休。我躺在那裡等待狗的叫聲平息下去,同時我再次考慮我的選擇:任的妻子茂玲或隔壁的鄰居。此時,我確實很想、也的確需要他們的幫忙,不過就算我能找上他們,他們要怎麼幫我呢?他們家中全沒有汽車,如果我請他們任何人幫我叫輛計程車,一旦車來到村裡會立刻引起懷疑,更何況村中的老百姓幾乎都沒有叫過計程車的經驗。我知道現在無人能幫我,只能靠自己一人逃亡。

當夜幕低垂,村子一片寧靜時,我能非常清晰地聽出許多聲音。看守兩兩一組在衛哨內值夜,閒聊或在玩手機遊戲。我聽到小雨滴,還有微風拂過剛長出嫩芽的樹梢;我用耳朵仔細聽人們走在村中小路的腳步聲,我能辨識連續不斷的狗吠聲來自哪位村民的家,甚至還聽到經過村外頭遠方的車聲。每個聲音都有其不同之處,同時我知道只要我發出任何聲響,都會輕易被看守察覺。

是該動身的時候了!我從任宗軍家轉彎朝東行,歪歪倒倒地爬過剛種下樹苗的院子。我發覺遠方有道大約一百五十公分高的新石牆,那裡之前是個破爛的木門,石牆疊得鬆垮垮的,完全無法攀爬。在接下來的一個小時左右,我謹慎地挪開石牆的每塊石頭,然後輕輕放在地上,我知道看守連最細微的敲擊聲都能聽見。最後,在雨聲的掩蓋下,我弄出一個夠大的缺口,爬行過去。

我沿著石牆的左面摸到某戶人家的大門,旁邊就是條水泥道,蜿蜒穿過我們的村子。我豎起耳朵細細聽著,試著瞭解這些新的環境。這條路兩邊的村民房屋頂端,被安裝了探照燈,我深知穿越這條路時,我就完全暴露在強光之下,因此我絕不能出任何錯誤。

突然一陣聲波傳來,某種直覺驅策我要趕快翻回剛剛拆掉一道缺口的那座石牆。就在我剛好爬過,在牆後頭找到藏身處時,我聽到路那頭傳來愈走愈近的腳步聲,或許那就是巡查村內夜班衛哨的步行巡邏隊腳步聲,他們要確定看守們沒在打盹。我的心緊張得嘣嘣直跳──只要稍稍遲疑一分鐘,他們就會發現我了!

那時已經過了子夜,雨和風突然間都停了,整個村子一片靜悄悄。隔著牆外頭,我聽到有個看守把他的板凳從路的這邊搬到另一邊放下。我害怕自己已經錯過關鍵的時機點──只要我一動,那名看守會很清楚地聽到我的移動聲──我這時才意識到雨停後是如此安靜。然而,除了坐在石頭上等待之外,我也別無選擇。

又經過好長一段時間的寂靜之後,雞鳴聲穿破暗夜,打破這份寧靜。我能認出村中每一種不同的雞鳴聲:啼叫的這隻是我家的公雞,牠通常在凌晨一點半啼叫。我不禁想起我的家人,他們在幹什麼呢?是睡著了?或是躺在床上睡不著,擔心猜想我的人身安全?他們絕對不知道暗夜裡我就蹲在離家幾十公尺遠之處,同時還能與他們一同聽到家中的雞鳴。

陳光誠:爬了一夜終於聽到流水聲

我又爬又跛地往西,沿著河邊的林岸前進,沿途聽著蛙鳴。到了此刻,些許的清晨聲音也開始加入行列:頭頂上方的麻雀聲,遠方傳來村裡拖拉機司機開始發動引擎的聲音。我知道已經破曉了,精神也稍感振奮。雖然我還沒越過蒙河,不過理論上來說,我已經到了西師古村的地界了。

我爬到一道深溝邊,那裡有條從南方山上蜿蜒而下的小溪流,一路流入蒙河。那時我已經痛到滿身是汗,為了找到遙遠記憶中溪裡的踏腳石小橋,我找了好久都找不著。我朝深溝扔下沙子,確認溝裡有水,只好沿著溝的東岸向上爬,但一直爬了差不多二百公尺,還沒找到一個可以過去的地方。地勢越來越高,我擔心會被看守們看到,只好用手和膝蓋爬越這條小溪;之後,我緩慢沿著一條狹窄的小徑前進,找尋那口無蓋的老井。二十年前的記憶告訴我,這口井會凸出到這條小徑上。我終於發現這口井,並平安爬繞過它,之後來到一片花生田。這裡的作物上面鋪著塑膠膜,上面積了一些雨水。我俯下身去啜了點雨水,但是幾乎只能吸到幾滴水而已。

我停了一下,仔細聆聽前方的狀況,辨別方向。我聽出不遠之處是西師古橋下的嘩嘩的流水聲。我步履蹣跚地往前走,來到西師古的一片菜園,所摸之處是大蔥、洋蔥、大蒜、萵苣以及小白菜。我感到兩腿膝蓋和受傷的右腳都痛到灼熱,在水聲的指引下,穿過菜地和一片樹林,我來到西師古村子邊緣的橋頭了。

袁偉靜:勇敢的女兒高喊,竹子比我高了

光誠成功逃出之後,我們的日子極為難熬,幾乎吃不下也睡不著。雖然看守們似乎還沒發現,但我仍然害怕光誠已經被捕,或是遇難被殺。我心跳極快、思緒紊亂,但仍然故作鎮定,一如往常地過日子。

四月二十二日的下午,也就是他逃離的兩天後,我婆婆想出門打探一下有關光誠的任何消息。當她要出大門時,被看守們給攔下,遞給她一個小包裹,還說:「妳的大媳婦送了些吃的給妳。」

她把包裹帶進屋內,然後我急忙拆開―─是乾麵條,六包乾麵條!其中有兩包是同一包裝,另外四包是另外一種包裝。雖然不是六顆紅蘋果,但是能明顯看出家人用心為我準備了「六」的喜訊。我欣喜若狂,真想大聲喊出―─光誠安全了!但我還是先跑到母親身邊,低下身跟她耳語:「我確信光誠現在沒事。」她驚訝地看著我並問我為什麼這樣說。當然她不清楚我在說些什麼,因為我們不曾告訴她逃亡計劃,也沒說過數字六的意涵。

我們持續過著日常的步調,就如同什麼都沒改變過一樣。克斯維持著每天放學回家時,會大喊爸爸的習慣;我一樣做飯、打掃、倒夜壺,以及每晚重複做著假裝幫光誠洗腳,準備好一盆溫水、然後再倒在屋外的動作。

再過兩天,四月二十四日,我的信心動搖了。當我們那晚準備上床入睡,一陣強烈的春雨打在窗戶上。暗夜裡我睜著眼躺在那,看著守衛周而復始繞著我們家,他們用強光手電筒每隔幾分鐘就照著我們空無一物的家中環境。大約晚上九點吹起一陣強風,突然間好多強光燈同時在照我們的院子,然後我聽見院內傳來急促的腳步聲還有焦急的對話聲。我躲在門後透過門縫用眼睛盯著,偶爾把頭稍微抬高往門上的玻璃瞧出去─有名看守一手拿著手電筒、一手打傘,站在堂屋門外堵住門口。

我害怕他們終於發現光誠已消失無蹤,在想如果他們突然闖進來時我該怎麼辦。看守們把家裡的每一個角落都仔細照著,似乎在搜尋什麼。接著我聽到有人說:「什麼都沒有,只是風吹斷了根樹枝。」然後就一個個回到自己的衛哨。我終於放心嘆了口氣。

我們竭盡所能掩護光誠,好讓他盡可能遠走高飛。克斯有天發現院中的竹子長高不少,她注意到旁邊的幾個看守在看著她,於是邊跑向屋子邊大喊:「爸爸,爸爸!竹子長得好快!現在甚至比我還高了!」她的勇氣一再讓我感到驚訝。

陳光誠:我終於到了國境之內的安全地

玉閃(中國維權人士郭玉閃)在中午左右發來簡訊,他說美方同意我進使館,並要我們在下午一點和使館人員再次在五道口碰面。在駛離奧運體育館的公園停車場後,丁丁朝著會合地點駛去;幾分鐘之後,玉閃又發簡訊來通知會面時間改為一點半。我在想,一旦我搭上大使館的車輛,是否就安全了?車子本身是否被認定為美國領土?玉閃很快又發訊息來,說現在有四輛可疑車輛在跟監他。我知道一旦被盯上,情況就很危險。

終於,一點半的時候,所有的七輛車──我們的車、大使館的車、玉閃的車還有四輛跟蹤者的車──全都準時出現在大街上的麥當勞附近。丁丁就停在麥當勞接玉閃、政軍上車;他們一跳上車,丁丁就猛踩油門。四輛跟蹤者的車立刻跟在我們後面,大使館的車輛緊隨其後。

我們開始一場飛車追逐,緊緊跟在一起的六輛車在北京街道上競速奔馳超過二十分鐘。丁丁冷靜而自信地在塞滿車輛的大道上狂奔,一心想甩掉跟蹤者;當然,後面的追兵和大使館的車也是高速尾隨,大家都深怕跟丟了。我問:「有沒有辦法靠近使館的車?」玉閃說:「沒辦法,大使館的車被那四輛車給隔開了。」

丁丁還無法甩掉那些追捕者,於是帶著我們就朝北京林業大學的西門方向走,他認為那一帶封閉式的道路配置或許更有機會甩掉他們。我們朝東穿過校園,然後立刻右轉往南門方向加速──但大門是關著的,丁丁好不容易才煞住了車,迅速做了個三點式調頭,甩掉了最接近我們的追逐者。大使館的車輛逮住時機,立刻追了上來頂在那輛前面,停在我們左後方一公尺遠。

一下子,六輛車全都停了下來,但都面對不同方向。這些追兵幾乎圍住了我們,不過玉閃判斷我們和大使館的車距離夠近,能夠換人。

「快點,下車!」他催促著。這是我們的好機會──玉閃和政軍跳出車外,去和美國的外交官打招呼,接著政軍帶我下車,抓著我的左臂,並把我朝著已經打開車門的美國大使館車輛領過去──在玉閃的幫助下,我們一起跨過那最後一小段、又最為重要的距離。

「上車,趕快上車!」站在使館車門旁的楊俊義喊著(他是我早上就見過的使館人員之一)。我左手扶著車,右手被王公使拉著,我迅速進入車內,車門立刻被關上。王公使朝著司機說「馬上開車,回大使館!」車外,政軍為了誘敵拔腿就跑,丁丁和玉閃則開車加速離去,有兩輛車緊隨其後,另外兩輛車緊咬著使館的車,像是一群甩不掉的惡狼。

「謝謝你們,謝謝你們!」這是我唯一能跟這些素昧平生、又來自遙遠國度的解救者所說的話。楊俊義上車後坐在我左邊,為我介紹坐在我右邊一直握著我的手的外交官說:「這是我們的王公使。」王公使笑著說:「我是王曉岷(Robert Wang)。」我再次連聲說:「非常感謝你們的幫助。」他堅定地握著我的手並告訴我:「沒問題了,現在安全了。」

我終於在前往全中國境內唯一安全之地的路上。

小檔案:

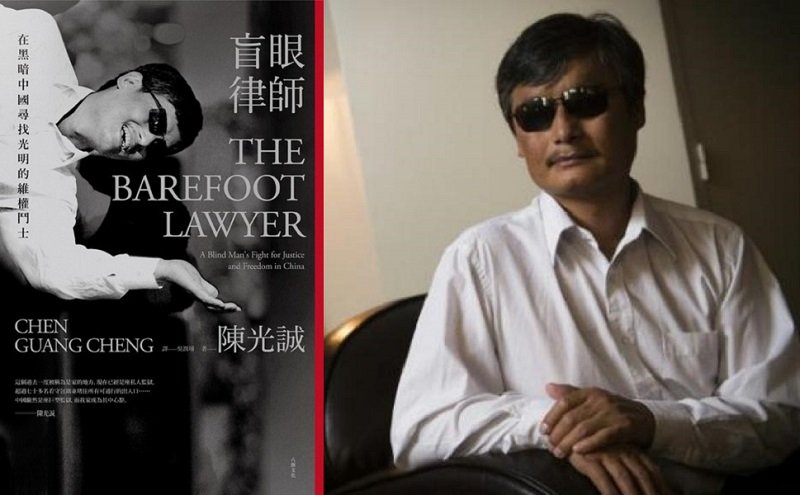

作者陳光誠,為中國著名盲人維權人,自學法律知識幫助村民與殘疾人士爭取權益,被譽為「赤腳律師」。2005年,因為披露臨沂市非法強制墮胎一事,招致迫害於隔年被誣陷入獄。2010年出獄後轉為在家拘禁,2012年4月,在妻子袁靜偉協助下,穿越有若天羅地網的監視,數日後進入北京美國駐華大使館尋求庇護,並於同年五月中離開中國,抵美。

*本文選自作者赴美後的第一本傳記《盲眼律師;在黑暗中國尋找光明的維權鬥士》(八旗文化)。

《盲眼律師 : 在黑暗中國尋找光明的自由鬥士》新書分享會:

11.20|五|8:00pm-9:00pm |台大店3F 藝文閣樓

主講|施逸翔 (台灣人權促進會 副秘書長 / 人權公約施行監督聯盟 執行秘書 )

主持|洪源鴻 (八旗文化編輯)