直到今日,馬都不算稀有物種;可是中文裡「馬」字部首之下滅跡的字卻不知凡幾。

比方說:馵,音「住」,是後腿為白色的馬;馽,音「直」,是拴縛馬腿的繩索,駓,音「批」,是毛色黃白相雜的馬;駺,音「良」,是傳說中白身紅鬣的馬;騋,音「來」,是身高七尺的馬;騧,音「刮」,是黑嘴的黃毛馬。

這就得說到看似較不罕見,然而意思卻總被誤會的「騅」了。我們都聽說過項羽騎的馬是烏騅,也就毫不猶豫地認為「騅」是純色黑馬。

實則不然。這個字的音符是「隹」,取義於「蒼黑兩色的禽鳥」,蒼是薄青色,也就是較深的灰色,是以項羽的坐騎,應該是一匹黑灰相間而色澤深沉的馬。如今若不提楚漢風雲,不提「時不利兮騅不逝」的感慨之詞,則「騅」字也算是死了。

表達與溝通似乎「夠用就好」,所以今天大眾對於識字這件事的理解,總以為毋須深入。倒是有個成語,與此有關。相馬達人伯樂推薦一個叫九方臯的人為秦穆公相馬,九方臯將公馬看成母馬、將黑馬看成黃馬,令秦穆公大為不悅,把伯樂斥責了一頓。

伯樂卻嘆息著說:真正內行、有眼力的人,所看到的是事物的內在和本質,而非表象。所謂「得其精而忘其麤(粗),在其內而忘其外;見其所見,不見其所不見;視其所視,而遺其所不視。」事後證明,九方臯的觀察是對的,馬群訪回,都是冠絕天下的騏驥。

這個故事後來簡化為「牝牡驪黃」的四字成語,牝是雌畜,牡是雄畜,驪是毛色黑的馬,黃字所指,當然也就是黃色的馬了。這麼明顯的分別,為甚麼會看走眼?因為對於相馬人來說,性別、毛色都與馬力的強弱無關;一匹馬之為公為母、或黃或黑,即使是錯看了,根本無關宏旨。如果以此作喻,即以認字、用字來說,倘或我們真的只能在牝牡驪黃的層次,浮泛識之,以能夠聽說讀寫為足,也就容易當面錯過漢字文化的深刻內涵。

識字這件事受日常用語干擾的例子很多,例言之:過去幾十年來,年輕人泛指年歲不很老的女子為「馬子」,有時這個詞還指涉為關係已經十分親密的女友。我只知道最初聽見這個語詞,是在校車上;口吐此語的,是一個比我高兩班的學長。我後來拿這話回家問父親,父親只說:「有些話,你是可以不必學的。」

我固然不能考辨:「馬子」一詞用來指稱女友,究竟出於哪年哪月;卻知道它最初可能含有輕蔑的意思。因為「馬子」原本作「虎子」,就是「溲便之器」,俗稱「馬桶」。

記得早年在古文字學課堂上聽過一個段子,說秦始皇築阿房宮,複道連綿數百里,日日往來執役的宮娥走在路上,常有內急不能忍的情況發生,設計宮殿建築的匠師早就預想到這一點,於是在路邊每隔不數里之遙,就設立一座造型為蹲踞之虎的便器。宮娥們坐在上面方便,外有衣裙披覆,不至於走光,那設施,就是虎子。

到了李淵、李世民父子開朝立代,由於李淵的父親叫李虎,被尊為「高祖」,為了避諱,口語、書寫皆不稱虎字,遂改虎為馬。這是因為上古音「馬」、「虎」相近的緣故,也就是「馬虎」、「馬馬虎虎」一詞的由來。認真想來,便溺之器,源遠流長,從虎子到馬子,脈絡卻是極清晰的。如果瞭解了這一層,姑娘們應該不會再說:「我是某某人的馬子。」

不過,我的小學同學劉偉紀卻「嚴重地」不同意我的推論。他認為馬子一詞來自「菜碼」的改稱,也就是配菜,配碼。廚房一般簡稱菜碼為碼子,後來被沿用在女人身上──就好像「果兒」意指女孩、「尖果兒」意指漂亮的女孩。

根據偉紀回憶:他最早聽到馬子一詞,是在一九六四年,和我差不多。傳聞是常年在西門町混跡的青幫人物使用、流傳,而當時,所謂「青(清)紅(洪)幫」中人物,多在酒肆或舞廳工作。都說道上看重兄弟情誼,女人如衣裳;把女人叫成菜碼難聽,叫成馬子就比較親切,換菜碼也比換馬桶來得有說法。

馬字帶頭的語詞多如馬毛,最通俗的口語「馬上」,就是立即、趕快的意思。不過,「馬上」本指軍事武功,出自漢高祖「居馬上得天下」的豪語。此外,「馬上」還有在職為官的用意,而今由於交通工具的發達遞嬗,這意思也就鞠躬盡瘁了。至於「馬下」,今天大約已經沒有人使用,相對於馬上,可想而知是指棄官賦閒了。

俗言俚語相互流通,專業用語也常為文字注入新義。朱買臣「馬前潑水」為我們帶來一個休妻的故事和「覆水難收」的成語;可是戲曲行的老祖師爺們口中的「馬前」卻是減少唱詞、唸白,或加快唱唸速度的代稱。此語廣泛流入民間,就有催促之意。既然有前,想必有後,「馬後」說的正是增加唱詞、唸白,以及放慢唱唸的速度。我們如果聽人說「馬前些」、「馬後一點」,應當不至於前瞻後顧,因為說的就是個速度──「快些」、「慢一點」。

馬字偏旁加個扁字,在近些年的台灣,常為不同陣營的政治符號把來彼此調笑,可是這個字的本義卻是難得的特技,騎士偏身抬腿,跨馬揚鞭,何等英姿?從這個姿勢引伸,翻牆可以謂之「騙牆」,航海可以謂之「騙海」,又是何等生動?只不過這樣的說法而今可能只存在於方言之中,通行的語言裡則十分罕見,所以我們甚至可以說:除了誑謊、詐欺的意思一息尚存之外,「騙」字那跨馬、翻牆、飄洋過海的本事已經算是半身不遂了。

馬部裡較常見的,還有一個「駕」字。車駕、駕駛、駕馭(御)都十分尋常,原本就是將車套在牲口身上,逐漸延伸,也可以指車乘、也可以指輿轎,還可以指凌駕和超越,更可以指一整日的行程。劉禹錫的詩句:「雲銜日腳成山雨,風駕潮頭入渚田。」則憑空造就了一個嶄新的動詞意義,指的是推動、掀騰,應該是從駕駛馬車的動作聯想而來。

流傳千百年的詩句也會散入常民語言,生成嶄新的語詞。「駕鹽」是「駕鹽車」的省稱,比喻大材小用,出於《戰國策》,也是伯樂的故事,據說伯樂傷感於良馬駕鹽車,為之痛哭不已。王安石把這個故事引為詩句:「天馬志萬里,駕鹽不如閑。」

有的時候,著名的詩人所寫的著名詩句也會變成典實。人們形容「充耳不聞」為「馬耳東風」,就是來自李白的詩句〈答王十二寒夜獨酌有懷〉,其中四句:「吟詩作賦北窗裡,萬言不直(通「值」)一杯水。世人聞此皆掉頭,有如東風射馬耳。」

一般說來,人能夠跨坐而駕馭的動物並不太多,中國老古人卻好像甚麼動物都想騎一騎。尤其是騎乘在不可能被控制的動物背上,更常是詩人的狂想──騎虎,說的是形勢艱困;騎鳳,說的是夫妻諧好;騎鶴是雲遊物外,騎鯨是隱遁,騎羊、騎鹿、騎魚,都是成仙。那麼騎豬呢?「騎豬」,據說是唐代幽默大師張元一嘲笑親貴中愚懦之尤者武懿宗的話,為甚麼豬也可騎?豬者,豕也。豕字音「屎」,騎豬,就是兩腿夾著屎,顯然是倉皇遁逃了。在這個諷謔的掌故裡,豬顯然是極為無辜的受害者。

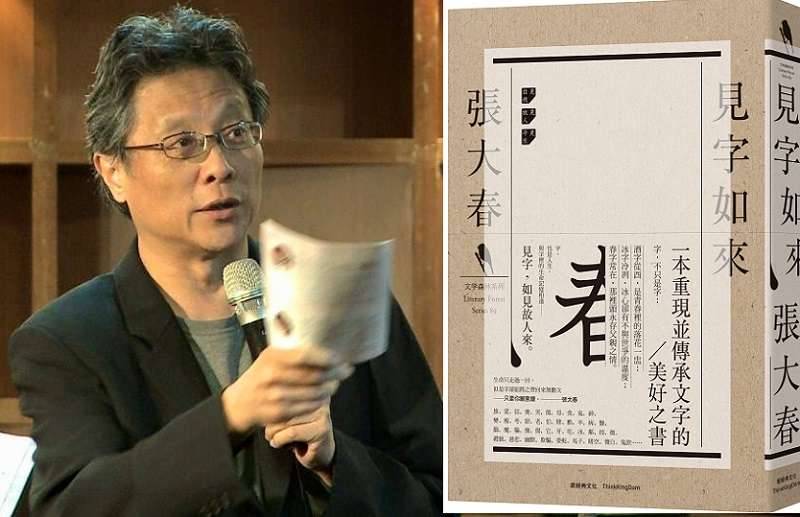

*作者為知名作家。本文選自作者新著《見字如來》。(新經典文化)