地理的致命吸引力

讀書與思考要靠緣分,偶有所得也多少碰點運氣。近幾年來,這樣的感受特別深。國際關係與地緣政治史名家卡普蘭(Robert D. Kaplan)的著作《地理的復仇》在二○一二年問世時,筆者曾匆匆地翻閱,卻未能仔細拜讀。五年之後,得知麥田出版社邀得我國文史譯著名家林添貴先生出手翻譯,並請筆者略述心得。非常巧合,這兩年筆者考慮國際議題,越發感覺歷史與地理的因素不僅重要,而且從宏觀的大歷史到微觀的小事件,彷彿繫著數十年甚至上百年綿延多彩的錦緞,靜靜地散發著致命的吸引力。

舉例來說,筆者認為中國推動的「一帶一路」,雖然細節未定,但這個新亞歐戰略的前世密碼,正藏在內陸亞洲的地緣政治史中,也就是拉鐵摩爾(Owen Lattimore)所謂「中國的亞洲內陸邊疆」,特徵上溯至西元六世紀,甚至更早。拉鐵摩爾早在二戰前便遊歷長城內外,從滿州、蒙古、新疆到西藏與俄屬中亞。他當時就指出歷史與地理特徵造成的「連續意識」,對界線浮動的草原與農業文明人群的世界觀都具有關鍵性;即使有了電話線與南滿鐵路,亦是如此。筆者附庸風雅,除了乘會議之便,造訪過內外蒙古與雲南、青海、西藏,也趕上蘭新高鐵開通後,造訪了北疆。原本盼望看到電視劇作描述古代的客商「走一片無邊荒旱」,或許也神似卡普蘭從東歐到安納托利亞(Anatolia)再進入高加索轉土庫曼。想不到不僅沒看見三千里的「左公柳」,令人嘆息的是千百個煞風景的超大風車,「贏得風電度玉關」。

但是如同雅好行萬里路的卡普蘭與拉鐵摩爾共同強調的,噴射機與網路不能使我們喪失地理與歷史的敏感度。地理雖然不決定命運,卻是歷史邏輯的起點。筆者尤其覺得冷戰結束後的二十五年,因為國內外各種原因的匯聚,台灣社會特別排斥地緣政治史的嚴厲與陰沈,特別沉浸在現時主義(presentism)與「終結論」的歡呼中,訕笑落伍保守的「大外交」(《大外交》,前美國國務卿季辛吉著)與「大棋盤」(《大棋盤》,前美國國家安全顧問布里辛斯基著),甚至認為「大國政治的悲劇」(《大國政治的悲劇》,芝加哥大學教授米爾斯海默著)也將寬恕我們的小確幸。然而《地理的復仇》警告讀者「柏林圍牆並不可靠」,「地圖的位置恆久」;世界各大區域的政治力量在陸地與海洋縱橫捭闔千百年,蘊含著歷史模式的智慧。與「棋盤」、「悲劇」也有所不同,卡普蘭不僅從歷史描繪了暗沈的鎖鍊,更用故事指出了樂觀的航標。我們一直聽到台灣社會的國際觀是一片荒旱的喟嘆,那麼卡普蘭此書正是時節好雨,擲地有聲。

四條交錯軸線,一個中心主題

縱貫卡普蘭《地理的復仇》,有四條相互交錯的軸線,分別是地理、歷史、陸權、海權。四條軸線上密布著理論的透視、史家的智慧,和旅人的見聞。從歐亞大陸的心臟地帶到西緣的歐洲、地中海,再到歐亞東緣的中國、南海(卡普蘭稱為亞洲的地中海),同時沒有遺忘強大的離岸制衡者美國,與可能的「終極樞紐」印度,卡普蘭做到綱舉目張,同時又能平衡地照顧到所有重要的強權與事件細節,這些不勞筆者贅言,應由讀者自己品味。

四條軸線中間有一個中心的主題,同時也是一個哲學與歷史上永恆的難題:決定論vs.自由意志。乍看之下,地理的「復仇」正顯示國家在地圖上的恆久位置,代表冷戰後一波對「終結論」、「民主和平論」的反撲。在這個貫穿所有章節的主題上,卡普蘭處處部署重兵。在代表人物方面,決定論一邊是麥金德(Halford John Mackinder)領軍,史派克曼(Nicholas J. Spykman)、杭廷頓(Samuel Huntington)、米爾斯海默(John J. Mearsheimer)據守各個關隘據點。而力主用自由意志克服地理的一邊,則是以撒.柏林(Isaiah Berlin)領軍,後面有威爾遜(Woodrow Wilson)、康德(Immanuel Kant)的聲援。克勞塞維茨(Carl von Clausewitz)、馬漢(Alfred T. Mahan)、柯白(Julian Corbett)等人,則從戰場的舞台出發,在地理的條件下,竭力展現自由意志的極限。

越南vs.慕尼黑

決定論vs.自由意志的張力不僅透過思想家、政治家與戰略家來較量,卡普蘭還布置了兩齣歷史大戲,用案例展示雙方不分高下的雄辯。越南案例處處顯示樂觀的自由主義強權無視地理與歷史的誡命,迷信象徵普世價值必勝的空軍優勢,盲目干涉招致慘重的失敗。這樣的教訓,在冷戰後諷刺地變成自由派對新保守派(Neoconservatism)迷信單極優勢,無視地理現實,肆行干預中東的批判論據。歐巴馬總統從混亂的伊斯蘭世界抽身,展示著自由派的智慧。

相對地,張伯倫(Arthur N. Chamberlain)謹小慎微的現實主義,使慕尼黑變成姑息主義的恥辱,造成更嚴重的悲劇。慕尼黑教訓,在冷戰後卻變成保守派批判自由制度主義姑息中、俄崛起與「邪惡軸心」(Axis of Evil)橫行的標語。圍堵俄、中,改造中東政權,成為保守派比自由派更奉行普世價值的證明。

地圖:明智的自由主義指南

卡普蘭不打算做哲學家,也不羨慕理論的宏大與偉岸。他用阿拉伯之春先盛後衰為案例,警告我們人造的柏林圍牆,不能終止地緣政治與戰爭。他呼應拿破崙的名言,「了解地理,才能了解外交政策。」所以如果美、英不是大島國,也很可能變成俄、德一樣的陸權獨夫。但卡普蘭一如傅柯(Michel Foucault),知道「地圖」是權力的產物,也是建構的結果。特別是在歐亞大陸這片農業、游牧、種族、宗教與強弱國家擁擠之地,地圖的顏色和邊界往往既是戰爭與人性的刻痕,又是交流與互動的軌跡,充滿著流動的能量。然而,總是要認識地圖,才能克服孤立;理解地圖,才能爭取自由,獲得明智的自由主義之青睞。

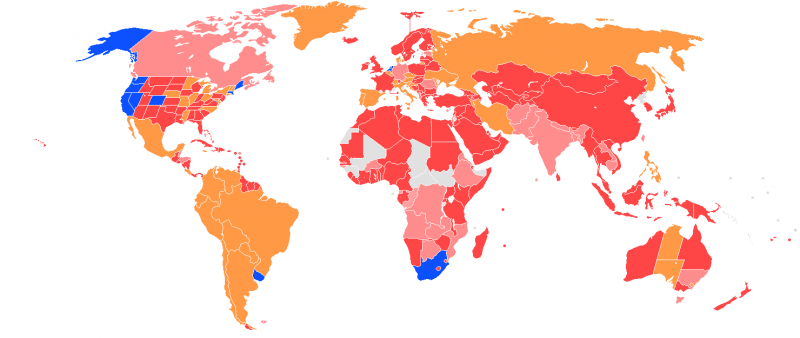

《地理的復仇》編入眾多的地圖,也有豐富的引證與註腳。不過似乎欠缺一幅圖來闡明整個國際體系的地緣關係。去年筆者與台大學友陳冠安先生從杭廷頓與米爾斯海默的論點出發,提出了世界地理孕育潛在強權國(極數國)的九個大區,呼應了卡普蘭對當今俄國仍據有地緣關鍵位置的論斷。十六世紀至十九世紀,只有歐亞大陸五大區存在著全球極數國。十九世紀迄今加入了北美洲,同時南亞與伊斯蘭世界的鄂圖曼帝國退出。最後美國控制了西歐與東亞兩條海線,在蘇聯解體後更躍為體系單極。但是除了虎視東歐,俯瞰中東的普丁(Vladimir Putin)俄國外,統一的德國仍保有神聖羅馬帝國的印記。現在英國脫歐與歐洲難民危機持續進行,如若歐盟的法德軸心崩塌,德國像梅克爾(Angela Merkel)總理所說轉向自助,卡普蘭擔心的東歐「芬蘭化」並非毫無可能

中國與東亞

台灣讀者必定關心卡普蘭如何論斷中國與東亞,這也是筆者認同「恢復地理意識」的重要理由。與米爾斯海默和眾多觀察家相同,卡普蘭知道中國將是新世紀美國最重要的競爭者。但從地理條件與歷史稟賦來看,他並不認為美、中兩強是針鋒相對地準備戰爭。只是美國雖然開始發揮戰略彈性,卻絕不能坐視中國恢復東半球的霸主地位。中國則將如麥金德一百年前預言的,成為「既非東方,也非西方的新文明」。

卡普蘭認為,當代中國將比他的前輩唐帝國、清帝國更有企圖心。缺乏傳教熱情,中國仍將一如前代,不在意他國的意識形態與政體,這可能就是「東方傳統」。但需要以百分之七的耕地供養百分之二十三全球人口,承諾讓全球最龐大的中產階級過上與西方中產階級同等豐裕生活的現代中國政府,必定只能更擁戴全球化,維持自由貿易與資源交易的暢通,這更是中國的「西方特色」。那麼中共執政的中國如何促進自由貿易呢?卡普蘭必不求教於革命導師馬列史毛(馬克思、列寧、史達林、毛澤東,前三人都來自「西方」),他必求助於麥金德:如果二十世紀強權以艦隊填滿大洋,是否有一天,歐亞陸塊會為鐵路所覆蓋呢?《地理的復仇》成書時,還沒有「亞洲基礎建設投資銀行」(AIIB)與「一帶一路」。但麥金德與卡普蘭若能穿越時空討論此事,必將會心一笑。

卡普蘭談論台灣,透露著明智自由主義的友善與溫情。他注意到美國對各地盟友的承諾、共軍對西太平洋的專注,以及兩岸貿易互賴的現實。所以美、臺目標不是尋求軍事勝利,而是要發展高品質、不對稱的制衡方式,使北京發動戰爭代價高昂,同時促進中國的自由化。他也注意到臺海與朝鮮半島共處在同一條命運的絞鍊上。一個統一的韓國,可能是略向中傾的中大型國家;兩岸統一,則象徵多極體系正式來臨。美國必須結合東亞盟友,守好「反向長城」,延遲這個情境的實現。

美國:優雅的退場?

天下無不散的筵席。展望美利堅和平(Pax Americana)的前景,有識者總是追憶羅馬和平(Pax Romana)。卡普蘭引述陸瓦克(Edward N. Lutwak)對羅馬帝國的分析,認為美國可能正進入備多力分、疲於奔命的羅馬最後一個戰略時期—戴克里先(Diocletian)時期。美國應該全力拉升自己,至少回到各處布署羅馬軍團、但蠻夷願意羅馬化的安東尼(Antonine)時期,同時規畫優雅退下霸主地位的機制,才是帝國延壽的最佳戰略。卡普蘭疾呼,與其師老兵疲無止境投入中東泥淖,避免墨西哥成為失敗國家才是美國戰略的優先關切—我們依此知道,卡普蘭必定譴責川普(Donald Trump)總統美墨圍牆的消極政策。如果能回頭鞏固好墨西哥與拉美,美國坐穩美洲區唯一強權國與世界秩序樞紐的前景,自然仍可樂觀。

明智自由主義在此否定了盲目的自由意志論和空洞的大同主義(Metropolitanism)激情,但它也拒絕了令人絕望的地理決定論。卡普蘭提醒我們,全球的城市化、網路化帶來的「自由」,可能只是在空前的疏離中創造出更激烈的歸屬感,伴隨著戰爭技術的進步與普及,反而使極端主義的思想影響力更加強大。「二十世紀的戰國時期」如何找到解決之道,答案恐怕還很遙遠。但恢復人們的地理意識,尊重地理因素的歷史特徵,恐怕才是在國際政治無政府狀態之下,維持和平的唯一鑰匙、確保自由的最佳方案。

*作者為國立台灣大學政治學系副教授、中國政治學會(台北)秘書長。本文為羅柏‧卡普蘭著作《地理的復仇:一觸即發的區域衝突、劃疆為界的地緣戰爭,剖析地理與全球布局終極關鍵》(麥田出版)導讀。授權轉載。