「為什麼要出走?」

許多訪問者這樣的問我;有時候,我也這樣的問自己。

是的,一個人好好地為什麼要出走呢?我相信,每一個人在她的事業之外,都是希望有一個美滿的家庭的,美滿的家庭永遠會產生著甜蜜的生活,以調劑她耗費在事業上的勞苦的精神;所以,甜蜜的生活是一種幸福,誰願意輕易與她的幸福分離呢?

然而,相反地,當美滿的家庭不能獲得,甜蜜的生活成為幻夢,而一種例外的痛苦緊緊地壓迫著她時,她自然只好掙斷桎梏的鎖鏈,與惡劣的命運訣別,而另覓她的新生之路了。

羅素說:「寧願戰鬥以死,不願忍痛以生!」我需要戰鬥,這就是我出走的唯一理由。

說起來,自然是一件痛心的事,我除了我的事業之外,還有一個幻想中的美滿家庭,不幸這一個幻想只成功了一半,它變了!變得很可怕,於是我不能不和這個可怕的環境訣別。

實際上,掙脫這一個桎梏的意念醞釀在我的心底深處已經好久,不過為了不忍,我一直是徬徨著。直到忍無可忍,我才決定了我的行動。外人看起來,以為是事出倉卒,因此對於我,就有許多的猜疑,許多的誤解,在我實在是覺得十分遺憾的。

《萬象》的編者要我為這件事自己說幾句話。直到現在,還有許多人捏著認識我的人寫的介紹信,前來找我,訪問我,因此我的心緒很不寧,而且我又不會寫文章;不過我的心裡,倒的確有些話要想說,《萬象》的編者能夠給予我一個機會,我是很感謝的;現在,我忠實地記錄下我的話,

詞藻方面,我請另一位同情我的小姐為我修飾,這是我所不必諱言的。

我首先要告訴諸位的,就是我是一個畸零的人,我不知道我的誕生之地(只知道是常熟,不知是在那一個村落),不知道我的父母,甚至不知道自己的姓。

當六歲的時候,我開始為一個周姓婦人所收養,她就是我的養母。六歲以前我是誰家的女孩子?我不知道,這已經成為永遠不能知道的渺茫的事了!當然,我的原姓決不是周。

我的養父,家裡另有大婦,她很喜歡我,但是和我的養母卻不很和睦。不久周姓的家道漸漸中落,所以我的身世,在被養母收養以後,也還是免不了困苦顛連。

八歲的那一年,養母將我送入寧波同鄉會設立的第八小學校去讀書。那時養父為了大婦的約束,已斷絕了我們的供給,所以我的求學之費以及日常生活所需,都是養母辛勤地操作得來的;我現在不至於成為「文盲」,這完全是養母的培植,這一點,是我深感養母的。

我自幼就愛歌唱,聽人家唱著,一遍兩遍之後,我就能跟著上口。在學校裡,唱歌的成績往往是算我最好的。

為了生活困苦的關係,我僅僅完成了我的初小學業,沒有能夠繼續讀書。十三歲的那年,由章文女士(現在任事於金城大戲院)的介紹,我就加入了黎錦暉先生主辦的明月歌舞社,周璇的名字

就是黎先生為我起的(我的小名是「小紅」)。

這樣,就決定了我以後的命運了!第一:我之以歌唱為職業是從這時候開始。第二:我認識了嚴華,因為他也是明月社的社員之一。

在明月社裡,我和許多人都由陌生而逐漸熟識起來,當然,嚴華也是其中之一。我陶醉在音符的飄浮之中,度著嘻嘻哈哈的自由生活,幾年以來的枯燥況味漸漸在我的眼前泯滅,我開始感覺到我的心靈有點滋潤了。周遭的氣氛是藝術化的,誰與誰之間都沒有拘束;雖然我所得的酬報不豐,

但是我是深愛這樣的生活的。

所不幸的是這樣的生活,只繼續了一年多,明月社突然解散了!雖然不久另有新月社的組織,但時間很短促,沒有多久又停辦了!我開始徬徨起來,我僅有一個養母,養母之外別無生產的人,如果我失去了家以外的憑依,我的前途之黯淡簡直是不敢想像的。幸而,後來有金佩魚先生投資,

與嚴華合作,辦了一個新華歌舞社,我得以加入這一個新的組織,使我的一顆脆弱的心靈安定了許多。

就因為這一層關係,我對於嚴華的好感逐漸增加起來。

新華社成立後,曾數度在金城大戲院登臺表演歌舞劇,此後的大部分時間,則放在播音方面,那時候的播音事業,正急速地流行著,新華社因為擁有我以及徐健、歐陽飛莉、葉紅、葉英等幾個歌唱人才,還有嚴華自己,差不多成了播音歌唱的權威者,我們同日在好幾個電臺提任播音,擁有聽眾很多,我們是始終接受著輿論方面的榮譽的。

民國二十五年間,我接受了藝華公司的聘請,開始了電影從業員的生活,這是我懷蓄多時的一個願望,總算給我達到了,我當然十分興奮。我的處女作是《花燭之夜》,袁美雲主演,我雖然處於配角的地位,但是因為我還能夠演戲,藝華當局是很器重我的。

我有一個哥哥履安,那是我養父所生,曾演過話劇,在明星影片公司拍過戲,和袁牧之是朋友。袁牧之在明星導演《馬路天使》時,向明星當局提議,向藝華借我客串演出,這是為了劇中人適合我個性的關係。當時明星當局與藝華談好條件,由明星借白楊給藝華拍一部戲,藝華答應我在明星客串拍一部戲,以為交換。我演過《馬路天使》後,漸漸地在電影界有了地位。後來,又在新華公司的《狂歡之夜》中客串演出,藝華也大規模的攝製《三星伴月》一片,給我主演。這時影迷們向我索取照片的信,也時常從綠衣人的手中遞來了。

八一三戰事發生後,電影事業陷於停頓的狀態中,嚴華和我計議著向外發展,結果我們是開始了遼遠的長征,在香港、菲律賓各地獻藝。因此,我又認識了許多向來生疏的熱帶風光,一種異國的情調,在我的生命史上展開了美好的一頁。雖然我們度的是飄泊生涯,但在飄泊之中是有著甜蜜的。

直到回上海,隨著嚴華北上,在北平結了婚,以至重來上海,加入國華影業公司為基本演員,我們始終浸沉在愛的漩渦中。我的幻想中,以為前途有的只是光明,美好的生活,誰知未來的光陰,並不如我預測的美好。漸漸地,猜疑、侮蔑、難堪,一一加到我的身上,它使我不安,使我痛苦,年餘以來,終於粉碎了我的幻想,造成了無可避免的悲劇。天哪!我不能在無理的威脅之下生存下去,我應該重視我自己的生命呀!因此,我在一種迷惘的情緒下,做了「娜拉」的繼承者,我含著眼淚離去了我的家,同時也離去了相處九年的丈夫。

笛卡兒說:「達到一個終點,總比停留在迷途中好,生活的行動也是如此,常常不容許自己半點遲疑。」我對於這話有深切的體味,我為什麼要停留在迷途中呢?過去,我太渾渾噩噩了,所以從來不知道什麼叫考慮。現在我已是一個二十二歲的人,我有我的生命,我不能再渾渾噩噩下去,

我需要鬥爭,我應該盡我的力覓取我適當的終點,不容許有半點遲疑。

自離家以後,我始終是沉默著,希望獲得一個合理的解決。直到輿論對我發生了許多誤解,我萬不得已,始在報上登了啟事,將我的隱痛約略向各界人士訴述了一遍。但是還有許多事,我尚未一一辯白。比如說,嚴華說我帶了銀行存摺走的,不錯,我是帶了兩萬元的存摺走的,但這不過是我的積蓄的一部分,實際上我名下所有的錢還不止此數,我在百代公司灌《西廂記》,版稅就有八千元呢!但是我只找到了這二萬元的存摺,而且其中一部分還是定期的,我帶了走也等於沒有帶。

誤解我的人以為我帶了錢跑了!這簡直使我只有悲憤。

此外,更有人以為我的出走是有背景的,那更是太誤解了我。前面說過,我是一個二十二歲的人了!為了不願屈服在無理的威迫之下,我才掙脫了桎梏的鎖鏈,如何會投入另一個桎梏中去呢?

好在這些是會有事實來證明的,我也不必深辯。

雖說是「出走」,但我的人還是在上海,並沒有隱藏起來。此後,我將以鐵一般的事實來答覆大家,我既然為了生存的意義而從桎梏中解脫出來,自然我需要以更大的努力,為我的事業,為我的前途而奮鬥。我可以堅定地說:我的生命將會比「娜拉」更積極的。

最後,謝謝許多同情我的朋友們的盛意。

第一年二期(一九四一年八月)

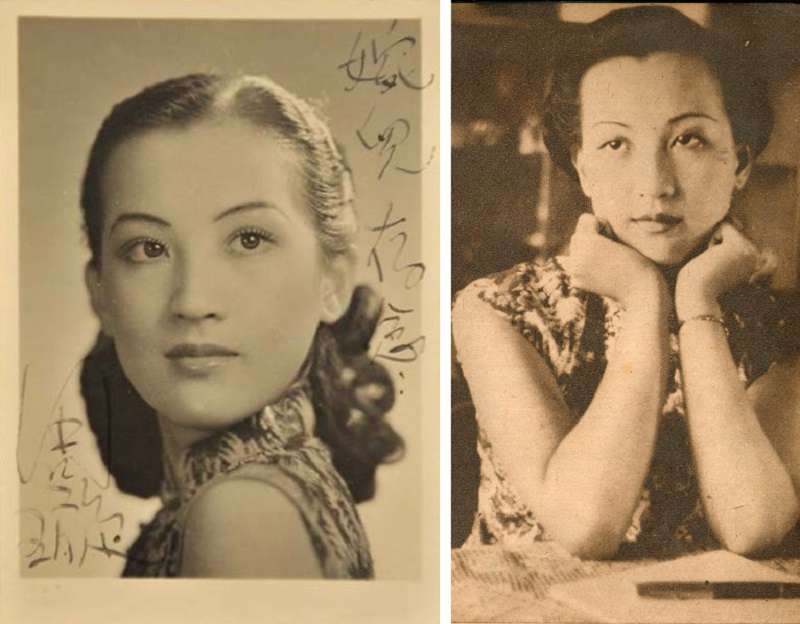

*作者周璇,原名蘇璞,後改名王小紅、周小紅,江蘇常州人,1930-40年代著名歌星、影星,有「金嗓子」稱號。知名代表作有《何日君再來》、《天涯歌女》和《夜上海》等。本文選自蔡登山重編之「追尋文思匯流之所:《萬象》憶舊」(新銳文創)