在關於臉書天秤幣(Libra)的各種質疑論點中,系統性風險是最常被提出的關鍵議題。位於瑞士巴塞爾的國際結算銀行(Bank for International Settlements,BIS)旗下的金融穩定委員會(Financial Stability Board,FSB)以及支付暨市場基礎建設委員會(Committee on Payment & Market Infrastructure,CPMI)在2019年十月向七大工業國G7的工作小組,提交了關於全球級穩定幣(global stablecoin,GSC)對既有金融體系的衝擊與相關監管議題的評估報告。該報告對例如Libra這類超越既有金融監理思維框架的創新科技所可能帶來的風險,尤其在系統性風險方面,提出了許多值得商榷的觀點。由於系統性風險與金融穩定是非常專門的領域,許多監理機制背後的理念不易理解,本文試圖從實務角度分析目前金融監管機構的思路,並提出區塊鏈金融邊陲精英可能的因應之道。

在目前全球金融監理框架中,系統性風險主要的定義如下:

- 一系列導致金融系統失序進而影響實體經濟表現的累積與突發事件;

- 因為借貸、交易、擔保、持股、結算、資訊交換等等關係而相互連動的大型金融機構發生資不抵債或償付不能狀況時造成實體經濟鉅額損失的潛在威脅;

- 宏觀與微觀失衡導致金融機構的流動性風險迅速傳導擴散並造成連鎖反應的現象;

這些定義中最重要的概念,就是「流動性」與「傳導擴散」,其中流動性風險正是第三代巴塞爾協定(Basel III)最在意的關鍵。2008年全球金融海嘯之中,各種利用資本市場短期拆借與資產證券化渠道高槓桿運營的金融機構因為週轉不靈倒閉,需要各國政府透過央行持續注資紓困。金融監理機構方才認識到,Basel II關於金融機構資本適足率的風險控管框架,太過注重靜態「存量」而非動態「流量」;存量彰顯銀行的償債能力(solvency),但流量方能顯示因期限錯配不能變現(illiquidity)的風險。金融市場在危機時期的各種反射性恐慌避險行為,暴露了Basel II的不足。因此Basel III提出了流動性風控框架,將流動性風險定義為預期現金流入量不足以支應現金流出量義務的風險、未來融資成本高於預期的風險、以及實際可融通的資金量遠低於預期可獲得融資額度的風險。

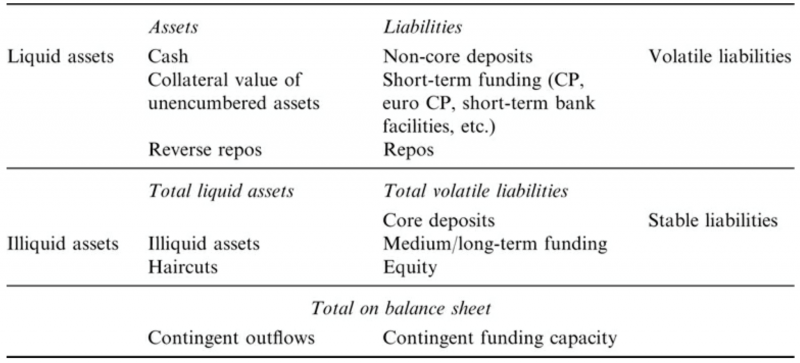

銀行的資產負債表不只是顯示靜態存量的「快照圖」,而是必須隨時監視、及時調控的動態「心電圖」:

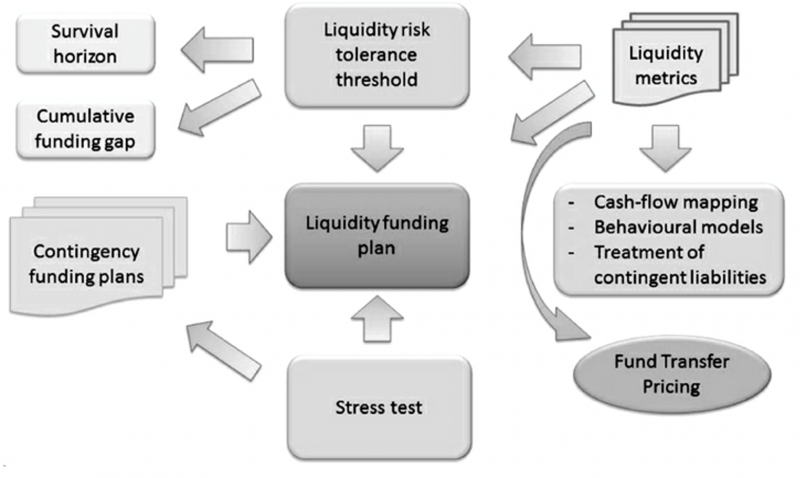

各種銀行持有的資產價值,其實是各種大小、頻率、確定性與變現能力通通不同的現金流折現及風險調校之後的總和。銀行回收貸款或出售證券及資產的變現能力,會受到各種宏觀與微觀市場因素以及決策時機的影響,必須要透過一系列的壓力測試來估計其提列準備金的額度。銀行還必須根據這些資產流動性風險的分析,提出完整的融資計劃。亦即,銀行的負債結構,須考慮其在短期與中期所能承受的「擠兌」程度及資產變現能力,儘可能減少對短期躉售資金市場的依賴,增加中長期穩定負債,以確保在目標生存期限之內不會倒閉。另外,銀行亦須加強各業務部門資金運用的成本效益的分析與管控,即內部移轉資金定價(Fund Transfer Pricing)管理模式。

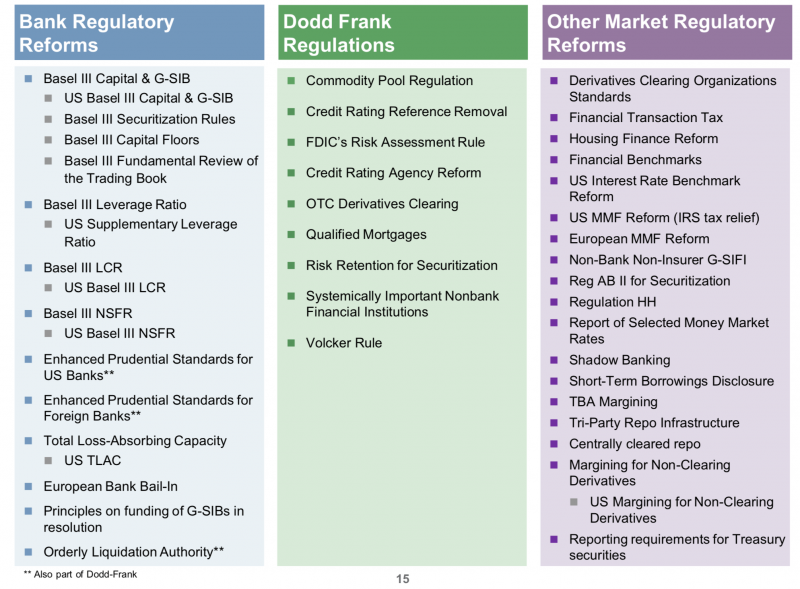

循此監理思路,Basel III提出兩個新的流動性風險核心監管指標:流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio,LCR)與淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio,NSFR)。簡單地說,LCR要求銀行須持有不受限制的優質流動性資產(High Quality Liquid Asset,HQLA)供做儲備,以在壓力之下得順利變現以因應未來30日的資金凈流出量,優質流動性資產儲備與未來30日的資金凈流出量之比不低於100%,即變現能力高的優質資產至少等於預估的資金凈流出量;NSFR則要求銀行的長期資產必須要由長期穩定負債來100%匹配,其目的在於確保投資銀行的表內庫存、表外曝險以及資產證券化業務與結構化融資實體的能有中長期融資的支持,而非過度倚賴短期同業拆借市場的資金調度。

在LCR中被視為優質資產的品項包括現金、信用評級高的央行儲備、主權國政府或超主權機構債券(例如美國公債與IMF特別提款權),在計算LCR時無須打折。NSFR中被視為長期穩定負債的品項包括一級/二級核心股權資本、一年以上到期的優先股、一年以上到期的金融負債、以及在壓力下仍能預期不流出的存款。可以想像,如果全球銀行在LCR與NSFR這兩項核心指標被嚴格要求徹底達標,必定會導致其無法或不願承做某些風險不夠低的業務,造成銀行信貸收縮,可能不利於實體經濟。這也是許多全球系統性重要銀行遊說延後實施Basel III的主要藉口,也可能正是Basel III關於金融機構流動性風險的監理框架對例如Libra這種全球級穩定幣高度關切的真正原因。

關鍵在於,銀行開門做生意需要資本。受Basel III監管的傳統金融機構臉書Libra相比最大的競爭劣勢,就是缺乏立即覆蓋全球三十億人的社群網絡,以及在這個複雜的社交圖譜中可以透過大數據預測、影響、誘導、操縱的各種支付場景與投融資機會。如果Libra成功招集一百個創始節點加盟,每一個節點貢獻1000萬美元入會費,再從臉書用戶中募集到2000萬名Calibra錢包用戶,每名用戶只要購買 1000美元等值的Libra幣(或是臉書直接補貼),Libra協會得已用來購買儲備資產的金額就高達210億美元。這個金額相對於總存量高達22兆美元的美國公債雖然不大,只要看看最近美國短期資金市場流動性緊俏導致聯儲會承諾自2019十月起每月注資600億美元至2020年二月以穩定市場,就能明白,對需要透過短期資金市場進行回購/逆回購(repo/reverse repo)操作「以短支長」取得融資的傳統金融機構而言,Libra的存在形同一間有能力進行央行級公開市場操作的全球級影子銀行。

如果Libra上線後迅速擴張,為了兌現其在白皮書當中的承諾,Libra協會必須大手筆吃進各種優質流動性資產(HQLA)充實儲備,支持Libra對各大主流貨幣的匯價,這意味著傳統金融機構突然要面臨一個行為難以預測的超級大戶進場搶購HQLA。除了可能導致HQLA市價上漲以外,倘若出現類似2008年次貸風暴時的credit crunch,短期拆借利率暴升,銀行同業拆借的HQLA擔保品若被Libra囤積居奇,同時大量散戶將存款轉成Libra,這會造成形同擠兌的連鎖反應;另一方面,如果Libra用戶出現信心危機,大量拋售Libra,這會迫使Libra協會出售HQLA儲備,導致這些優質資產的市價下跌,甚至引發其他資產價格出現恐慌性賣壓,亦有可能造成傳統金融機構因為LCR與NSFR的要求而開始「砍」風險造成連鎖反應。一旦這類系統性風險出現,理論上央行可以介入,但在Dodd-Frank法案通過後,美聯儲已不再具有在危機時向特定金融機構紓困的緊急裁量權,臉書也不是受監管的金融機構,Libra協會又設在瑞士這個永久中立國,如果Libra協會與臉書拒絕配合緩解危機,等於縱容一間互聯網影子銀行挾持金融體系。更何況臉書的能力足以影響選情,實際上已經是一種武器級的心理戰與宣傳戰平台。如果這個平台被用來擴大人類的貪婪與恐懼,而傳統金融監理機構完全束手無策,對傳統金融機構是必須嚴陣以待的風險,各國政府當然不能輕忽。

Libra是基於法幣或公債等儲備資產的價值的隱性或顯性擔保所衍生的inside money,本身無法創造流動性,需要靠儲備資產的增加或是「最後放款人」的資金加持來擴大流動性與維持市面信心。這意味著,如果Libra在某個經濟體當中因其社群互聯網移動支付的便利特性而取代該經濟體的本幣時,儘管Libra並非具無限法償地位的「劣幣」,卻可能會事實上從市場上「驅逐」法律上更可靠的「良(本)幣」。對政經體制不穩、本幣匯價波動的新興市場國家,Libra將在該類國家中創造出一個「數位貨幣區」(digital currency bloc),使用Libra的用戶仿佛生活在平行宇宙。而因為這些新興市場國家本來就容易出現flight to quality的群體恐慌行為(例如委內瑞拉),就算該國政府可以進行資本管控防堵外匯流失,只要數位貨幣的黑市存在(委內瑞拉的比特幣市場正是如此),Libra這類全球級穩定幣反而可能加劇新興市場國家的金融失序,成為宏觀系統性風險的不穩定因素。

隨著虛擬貨幣技術與分布式金融互聯網持續高速發展,貨幣權力必然成為主權國政府與非國家行為體競爭博弈的重點場域。這個情況可能會演變成我在《金融科技與貨幣超限戰》中所提的數位貨幣成為武器的兩種情境:(一)已經擁有數位貨幣技術的攻擊國對無數位貨幣技術的目標國;(二)擁有數位貨幣技術的準國家或中小型國家對尚未完全數位化的貨幣體系的攻擊式防禦。

在情境(一),由於互聯網與智能手機的普及,利用app佈署數位貨幣的邊際成本幾乎為零。假設目標國是倚賴自由貿易的小國,而攻擊國是政經軍實力規模更大的霸權,只要雙方因為經貿往來的人流、金流與物流愈發緊密頻繁,攻擊國可以利用推廣其數位貨幣在目標國境內不同支付場域的流通,以及要求雙邊關鍵貿易金流的結算必須使用該國的數位貨幣為之,甚至促進目標國人民與商家養成使用攻擊國的數位貨幣app的習慣。隨著時日增加,這種貨幣心理戰會讓群眾逐步產生對數位貨幣的好感以及逐步降低使用傳統貨幣的頻率,無形之中弱化了目標國群眾對本國貨幣的依賴。而由於數位貨幣其實是可以用程式操控的虛擬物件,只要目標國民眾與商家不斷增加對攻擊國數位貨幣的依賴,攻擊國根本無需動手,僅憑更動數位貨幣參數就有可能來達成「和平演變」的效果。在情境(二),由於維繫傳統貨幣體系所需的資源門檻及政治決心相當高,貨幣體系核心國通常會盡力捍衛其體系於不墜,攻擊國如果並非大國,完全可以採取「搖船」策略來進行政治訛詐。比方說,以出口導向的中等國家可以在採用數位貨幣技術後,將所有境內流通的數位貨幣透過程式改為自動貶值的虛擬點數,並同時推進極端的負利率政策,從而實現刺激國內消費(不消費錢就變薄)同時又對外競爭性貶值的效果。

康乃爾大學Kirshner教授在其名著《貨幣與強制:國際貨幣權力的政治經濟學》中指出,作為國家經濟權術的關鍵組成,貨幣權力的運用可分為:

- 貨幣操控:採取行動影響目標國貨幣的穩定以施加懲罰;

- 貨幣依賴:以本幣為核心構建勢力範圍,控制目標國經濟命脈,隔離他國經濟政策對己影響;

- 體系破壞:針對某特定國際貨幣體系或其次級體系實施打擊,以摧毀體系,在權力重分配過程中奪取利益為目標。

三者當中,體系破壞是最強力的貨幣戰武器。受攻擊貨幣體系的核心國的政治地位將大幅降低,成員國的經濟利益將蒙受巨大損失。對中等國家而言,倘若運用得當,體系破壞有可能迫使大國在一系列問題上讓步,甚至為對手帶來巨大的經濟混亂。這正是虛擬貨幣、臉書天秤幣以及各種央行數位貨幣一但被武器化並付諸使用時,所可能產生的極端效果。正因如此,統治精英會企圖針對這類新技術進行政治控制,但在全球政治愈發網絡化與極端化的21世紀,這類進行控制的企圖往往顯得力不從心。在競爭驅使的安全困境下,為了確保己方陣營能持續維持在金融場域的行動自由(印鈔、發債、貿易結算),打造為自己服務的金融互聯網基礎建設,勢在必行。這意味著,既有的以美元為核心的全球金融體系,必然會面臨諸如中國大陸數位人民幣DCEP在技術、商業、與政治層面的持續挑戰,這個挑戰的存在,本身就是一種系統性風險。

這些系統性風險因素,依目前Libra的架構設計來看,並無解決良方,加上臉書太過政治不正確,陷入美國黨爭無法自拔,而歐盟諸國又對美國背景的、具壟斷性優勢的互聯網科技平台愈發抵制,Libra若想順利上線,妥協是必要的。關鍵在於進入既有的金融監理體系。問題是該如何進?以下提供幾個思路。

(一)臉書成立或收購一間銀行,或是在意圖推動Libra的地區分別收購或參股當地銀行,並導入Libra區塊鏈技術並開放數據共享,成為這些銀行之間互聯互通的大平台,或退而求其次,為這些銀行數位化轉型的技術供應商。這基本上是騰訊在中國大陸推動微眾銀行的策略遍體。臉書若採此策略,最自然的作法是先在美國本土開始。不過在美國「新布蘭迪斯學派」推動反科技巨頭壟斷的風潮下,這個策略有一定難度。即使能化解壟斷疑慮,臉書銀行的遵法合規費用比起傳統華爾街金融機構可能更高(還不考慮必須加碼的華府遊說公關活動費)。

(二)Libra協會成為各國央行數位貨幣的代理運營商,並在央行數位貨幣尚未完全取代該國M0貨幣基礎之前,讓Libra用戶所形成的數位貨幣區與該國法幣之間成立某種類似香港的「聯繫匯率」制度。各國政府之所以對央行數位貨幣積極研究但仍然不敢像中國大陸那麼積極進取的主因,除了研發進程落差之外,流動性風控也有很大關係。央行數位貨幣等於央行發行的債券,一旦在市面上直接流通,這種被定義為最安全、最優質的債券必定會對其他商業銀行與金融機構所發行的債券發生某種程度的排擠效果。當出現流動性風險時,商業銀行的存款可能會轉換成央行數位貨幣,若又被用戶從網路銀行中提出轉存到其數位貨幣冷錢包,可能會影響商業銀行的LCR與NSFR,除非在出現這種情況時,當用戶的存款轉成央行數位貨幣時,該筆存款在回流到央行後,又由央行回存商業銀行。如此一來,無論用戶怎樣搬存款,從央行觀點,無非左口袋搬到右口袋,反而可能協助金融穩定。

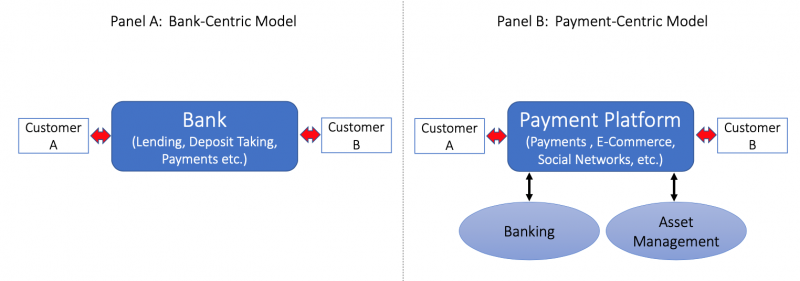

(三)中央銀行必須在認識到金融業同時是網絡業與數據業之後,將系統性重要的互聯網平台與其所支持的全球級穩定幣視為金融市場關鍵基礎設施並納入其監理範圍。具體而言,就是如英國央行所考慮的,讓金融科技公司可以在央行開戶,從而有機會取得央行的流動性支持。美國普林斯頓大學Brunnermeier教授在其最近發表的《貨幣的數位化》論文當中,提到了金融服務因為互聯網平台的出現,發生了輸入與輸出「逆轉」的現象。這些互聯網平台與用戶在平台上所產生的大數據及其依託用戶行為,成為金融服務自然發生的場景。在這樣的世界中,傳統金融機構因為不是原生於這種數位生態系中,根本沒有著力點。銀行不是提供金融服務的唯一窗口,反而成為服務金融平台的眾多供應商之一。因此金融監理機構必須納管具有金融能力的互聯網平台。更深一層看,這等於是將金融服務與數據服務視為一種廣義的資訊服務的一環。金融監理機構得以納管的藉口,即是由數據驅動的金融服務與相關的金融商品的販賣渠道與流通模式,可能會造成金融穩定的風險。中國大陸推動央行數位貨幣採用的兩級發行模式當中,將騰訊、阿里巴巴、銀聯與包括工商銀行、中國銀行與中國農業銀行選定為首批獲得央行數位貨幣的指定運營商,亦是這個道理。

以上三個思路,其實正是中國大陸過去十年來互聯網金融科技發展軌跡與金融監理思路演變的縮影。相較於掌握金融與科技霸權的美國,中國大陸在數位貨幣的研發與推廣上已經領先。這個領先優勢在習近平於四中全會上發表要全力發展區塊鏈技術之後,愈發明顯。反觀歐美諸國政府,除了針對臉書發展Libra的意圖做出誅心之論以外,並未從產業政策層面有太多具體作為,頂多就是在反壟斷的大旗下重談支持創新的老調。華爾街金融財團則是兩手準備,一方面在政治場域拖住Libra等全球級穩定幣的發展步伐,一方面積極在科技面與資本面加速佈局。而金融監理機構對虛擬貨幣與穩定幣的各種或明或暗的打壓,令人不禁懷疑是否在暗助傳統金融機構爭取時間,努力追趕。凡此種種,除了顯現既有金融體系當權派與利益集團的被動與反動之外,在幣鏈圈邊陲精英的眼裡,其實已經曝露了當前金融體系的合法性危機(legitimation crisis)。

這裡所指的合法性危機,並非僅只是社會學者哈貝瑪斯所稱的,一個機構或組織或政權缺乏必要的行政能力以維繫建立實現其目標所需的秩序與結構,而更包含了社會契約的破壞以及建構與執行該社會契約所需的政治秩序的合法性來源被根本質疑的存在性危機(existential crisis)。當今全球金融體系面臨互聯網、機器學習與大數據等新科技的衝擊,研發、銷售、運營、監理、招聘等行之有年的成熟模式,似乎已經發展到既有範式的極限。在負利率推高資產價格與反全球化民粹逆流影響下,金融體系持續「創造」(準確地說是「重分配」)財富的能力,自2008年全球金融風暴起就廣受質疑。這份質疑毋寧是對金融精英與利益集團的不信任投票,更是對金融監理機構的深刻問責。

當區塊鏈金融橫空出世之後,人們赫然發現,原來金融仍然有想像空間,掌握互聯網科技的新精英,看著把持金融體系規則制定話語權的舊精英,躊躇滿志,「奪權」意識油然而起,實為人類金融進程的必然發展。各國政府與金融利益集團對Libra的壓制,雖然因為臉書的政治不正確而未能激起幣鏈圈同仇敵愾,卻也直指了一個核心問題:如果互聯網化與數位化必須進行下去,那麼由誰來主導這個進程?傳統統治精英企圖確保對科技領域新生力量的領導控制,但科技新貴卻認為自己才是「得天命」的未來領袖。這個新舊衝突的現象,正如同政治學者趙鼎新在《合法性的危機:當代中國的國家與社會關係》一書中提到的:

慾望很大但自我中心的人都有一個共同點,那就是希望社會結構按照自己的慾望而變,而不是根據社會結構來調節自己的慾望和行為。這類人在人群中的比例高低不好說,卻往往是抗爭、反叛和革命的領頭羊,是世界變化的重要推手。這類人在亂世中是英雄,而在承平年代往往是失意者。但是無論在什麼環境下,他們都是很難獲得滿足的一批人。⋯⋯ 對於敢於冒險的人來說,一個寬鬆的、獎勵優勝者的環境才是最為重要的公共物(public good)。

在對財富與力量的追求上,矽谷與華爾街彷彿彼此的鏡像。而以創新創業與自由市場精神作為立國根本的美國,如果成為必須由政府來審批創新方向,即使考慮金融系統性風險這個上位概念,仍然會讓幣鏈圈邊陲精英感到不以為然。互聯網與高科技的快速演化,改變了晉升精英的渠道與過程,對邊陲精英而言,既然金融與科技互為表裡,金融倚賴科技,科技為何不能領導金融?這正是許多美國幣鏈圈領袖在面對各國監管機構時往往在其「去中心化」的意識型態上特別堅持的深層心理。當互聯網巨頭企業領袖的政經影響力不斷加強時,政治精英當然想收編制衡。但政府是否真為人民服務?誠如芝加哥學派大師斯蒂格勒在關於經濟管制的經典論文中指出:國家機器與國家權力是所有產業的助力與威脅。結合金融、科技與國家機器的的新型政治精英尋求擴權,恐怕是公民社會更需警惕的潛在威脅。

我在《邊陲精英與互聯網新秩序》中曾援引Hedley Bull依據「新中世紀主義」(New Medievalism)所勾勒想像的國家體系的替代形式:

主權國家可能走向消亡,而且取代主權國家的並不是一個世界政府,而是一個現代和世俗的、類似存在於中世紀西方基督教世界的世界政治組合形式 ⋯⋯ 假如現代國家要同地區性和世界性的權威以及次國家(sub-state)或次民族(sub-national)的權威一起分享對本國民眾的管轄權 ⋯⋯ 那種權威重疊與效忠對象交叉的結構,可能一方面把各國人團結在世界社會之中,另一方面又防止權力集中在一個世界政府的手中,從而避免主權國家體系中通常面臨的危險。

運營全球級穩定幣的平台,不論以何種組織型態存在,已具有一個競爭性世界政府的雛形。中心與邊陲的金融精英爭奪資源與勢力範圍的場域,早已延伸到互聯網與密碼學超空間等新的維度。互聯網科技強化了掌握優勢資訊技術的大國利用諸般手段全球制霸的能力,平民及弱國在運用資訊科技方面的「駭客化」,也同時弱化了大國無限制貫徹國家利益的潛力。在新維度的激烈鬥爭中被形塑的「中世紀」互聯網新秩序,是否比既有的體系更有秩序,還是會成為「人皆相伐」的霍布斯黑暗森林?

拿破崙戰爭之後,梅特涅為歐洲設計了一套「維也納體系」,讓歐洲享有了直到一戰的百年和平。二戰結束後,英美蘇設計了一套「雅爾達體系」,將世界劃分成犬牙交錯的兩個陣營。而在蘇聯打破美國的核武壟斷之後,冷戰鐵幕讓雅爾達體系成為核武威懾下的恐怖平衡。在全球低增長高槓桿的時代,互聯網科技亦對既有金融體系有著核武般的威懾力。但人類是否有設計出超越雅爾達體系的政治智慧?這是面對反全球化浪潮的世界所必須積極求索解答的難題。也許,世界需要的,不是企圖染指金融的科技工程宅,而是懂得善用科技的金融梅特涅。

*作者為源鉑資本創始人