我是個不積極又不果斷的人。生活散漫離亂,得過且過。自己這些年的研究,亦復如此。其實也說不上什麼研究,只是課餘之暇,獨坐書房,閉門造車,東拼西湊,了無章法可言。

至於如何選擇歷史這個營生,說來也很偶然。只緣高中畢業那年,終於留級,但功課未見起色,只有歷史科較出色,但也不過七十來分,其他各科可想而知。不過,我想讀的是新聞,那時臺灣還沒有新聞系。心想沒有新聞,不如讀舊聞。因為昨天的新聞,就是今天的歷史。但不論新與舊都是一樣,我都是妄想,肯定考不取,只藉此臺北一遊。但卻意外僥倖考上了,真是意外的意外。

當年臺大歷史系,在傅斯年先生的調理下,是臺灣大學的第一系。名師如雲,南北混同。但我卻漫步椰林大道,不知歷史為何物,於國計民生何補。不過,後來問題終於來了,因為畢業時要寫篇論文。論文是什麼?怎麼寫?我完全不知道。但不論怎麼說,總得先選個題目。雖然,當年勞榦先生沒有開魏晉南北朝史,但我們班上包括何啟民、孫同勛、金發根和我,卻都選了這個範圍。後來大家都沒脫離歷史研究和教學的範圍。所以,我們可說是臺灣培植的第一代魏晉南北朝的歷史工作者。

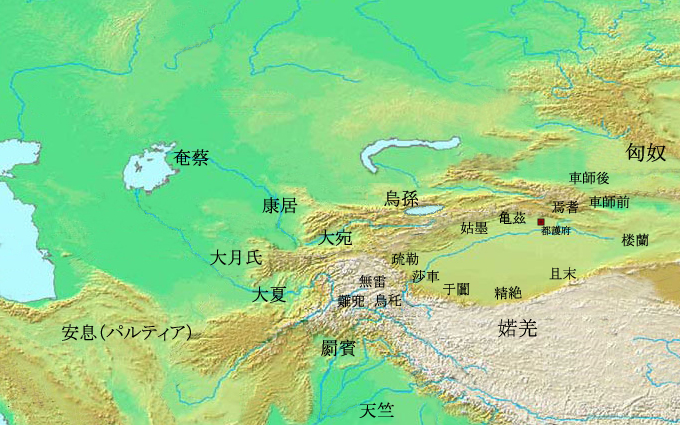

我的題目是〈北魏與西域的關係〉,至於為什麼會選擇這個題目,現在已經記不得了,也許是因為「勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人」吧。關於陽關,四年級時勞先生開了一門「魏晉南北朝史專題」,講的就是陽關,一年的時間徘徊大小方盤城之間。不過,這門課選到最後只有我一個人,還有兩三個旁聽的,使我那一年再也無法逃課。不過,這個問題對我的論文有些幫助,我的論文大概寫得還算不錯,勞先生給了96分。畢業後報考研究所,勞先生為我寫推薦信,說我對白鳥、羽田、箭內的著作,有深入的研究,可繼黃文弼樓蘭未竟之業,期許頗高。其實我當時對這些日本學者的著作,略有接觸,但卻不盡了解。而且對於「西征樓蘭」,那是條茫茫的天涯路,實非我能力所及。而且班上同學高手不少,衡量再三,我拿了推薦信,卻沒有報考。

不過,「西域」,對我以後申請香港新亞研究所,有很大的幫助。我申請新亞研究所,也是非常偶然的。那是退役之後,在歷史博物館研究組工作,負責的業務是國際交換,因和單位主管相處不洽,遞了個「請辭,乞准」四字的呈文,就下鄉教書,開當鋪去了。在鄉下一年,教書尚可,當鋪卻開垮了,又回臺北在個書店當門市。那時我剛結婚,居於陋巷違建之中,生活非常艱苦。一天看到報上一則廣告,香港新亞研究所在臺招生。我妻見我整日沉湎「一劍光寒十四州」中,並非長策,總該混個功名,遠了去不起,這裡倒合適。所以,勸我報考,但我興趣缺缺。倒是我的朋友萬家茂非常熱心。那時他正讀臺大醫學院生理研究所,做完實驗,就來窩居,兩人各據一椅,追讀金庸的《萍踪俠影錄》,即《射雕》。他為我到學校申請成績單,為研究計劃找打字行,並且在申請截止前一天晚上,陪我到郵政總局投遞。

申請研究所,研究計劃是必須的。但我卻不知怎麼寫,用些什麼參考書。好在自己在書店門市工作,架上還有幾本通俗可用的書。於是,就以自己的論文為基礎,再以讀過一些湯恩比文化的挑戰與回應模糊的概念貫穿,寫成〈西域‧文明的驛站〉的研究計劃。認為西域環繞沙漠的綠洲地理環境,沒有形成自己的文化體系,早期處於農業與草原文化之間,隨雙方的政治勢力而沉浮。其後界於東西文化交匯之處,由於本身無獨特的文化基礎,因此,東西文明傳遞至此,皆能保持其原有文化的風貌,以待另一種文化的吸取。西域居於其間,緩和了兩種文化接觸與挑戰的衝擊力。計劃寄去四五個月,如石沉大海,我早已忘記這件事。一日突然接到通知錄取了。後來知道這次招生只有一個名額,是亞洲基金會給的。包括臺灣、日本、東南亞各地十九人申請,我竟又僥倖錄取了。據說當時校外委員羅香林先生非常欣賞這個研究計劃。

進了新亞研究所,拜在牟潤孫先生門下。不過,這個研究計劃只是進階之用,如要再進一步探討,就非能力所及了。那麼,從何處切入,頗費思量。後來想到初入臺大歷史系時,因魯實先先生之囑,讀了一部黃善夫刊本的《史記》,接著又讀了半部《漢書》。於是便從《史記》所載高祖「平城之圍」入手,討論漢匈的和戰關係。寫成了一篇七八千字的稿子,注了三四萬字。這篇稿子是自習之作,目的在學習材料的運用與掌握,從來不敢示人。不過,後來研究所月會報告〈試釋論漢匈間之甌脫〉以及對長城問題的探討,和現在寫司馬遷《史記》關於對漢匈問題的解釋,都建立在這個基礎上。

所謂研究所月會,由錢穆先生親自主持。每次由研究所助理研究員與學生各一,提出報告。然後由各導師提出評論,最後錢穆先生作總結,氣氛頗為肅穆。輪到我報告,提出的報告是〈試釋論漢匈間之甌脫〉,文章以文言寫成,兩週前已分送諸導師與同學。不過,想想有所不妥。因為和錢先生的《國史大綱》有相左之處。錢先生對甌脫的解釋,取其原始義,即韋昭所謂「界上守屯處」,與顏師古注《漢書‧匈奴傳》所云:「境上候望之處」。我則取丁謙《漢書匈奴傳地理考證》的引申義,即「甌脫,閒地也」。擴大為「農業與草原民族間的緩衝地」。因此,我請示師父牟潤孫先生,是否要刪去與錢先生牴觸之處。牟先生說錢先生不一定會記得。但錢先生不僅記得,而且記得很清楚,並且很堅持。對我作了非常嚴厲的批判。最後還是鄭騫先生以辛棄疾的一句詞:「甌脫縱橫」,為我解圍。

這次月會從下午2點到晚上6點多,是新亞研究所月會空前絕後的一次。老夫子真的生氣了。以後在新亞研究所的幾年,我不敢再見錢先生。直到他定居外雙溪素書樓,才再親近錢先生,多所請益。月會的第二天,一位沒有參加月會的學長,走進我研究室,他光光的腦門上冒著汗珠,瞪著眼,怒沖沖地指著我說,我不該冒犯錢先生。他說昨天他沒有來,如果來了,我早就躺下了!我說:「甌脫,只是偶爾一脫,昨天已經被脫得光光,以後在新亞一天,決不再脫。離開新亞,我一定還脫。」的確,後來以長城為基線,討論中國歷史文化的變遷,以及拓跋氏從平城到洛陽文化轉變的歷程,就是以甌脫為基點出發的。

漢匈間的甌脫是兩國之間的緩衝地,即長城之外農業與草原的過渡地帶。這個地區既不屬於漢,也不服於匈奴,而徘徊二者之間。若這個地區的均衡可以維持,雙方可以和平相處,若均勢打破則衝突即起。可以藉此對這個地區爭奪與控制,測知漢匈勢力的消長。漢匈衝突兩國關係雖斷絕,草原與農業文化仍涓涓滲透,相互交流,就是甌脫居中的媒介作用。後來,漢控制這個地區,築城屯田,將農業文化移植塞外,匈奴來歸即同樣居住這個地區,胡漢雜處,促使草原文化的轉變。其文化轉變的過程,初則與漢人混居雜處,互相往來,逐漸放棄牧畜,而定居農耕,形成半農半牧的社會形態,等待機會翻長城進入中國。永嘉風暴後,五胡十六國在黃河流域建立統治政權,可說是農業文化在塞外互動發展的結果,並非異族入侵中原。

後來我討論北魏拓跋氏文化的轉變,即以這個論點出發。不過,我對拓跋氏文化轉變的探討,也是幾經周折的。最初因討論漢匈的和戰問題,讀了勞榦先生的《居延漢簡考釋》。因此,想以河西四郡的設立,探討農業文化向長城以外的拓殖,並以此向哈佛燕京社申請研究計劃。計劃沒有批准,但卻附了一封信,說我的研究計劃和用的材料,及預期獲得的結論與他們最近一篇博士論文相似。並附了論文作者的姓名及工作地址,以便聯絡。我細讀之下,發現論文作者竟是張春樹。張春樹是高我一班的學長,對秦漢史的造詣非常深厚。於是,我寫了封信給他,說不知是否是他,如果真的是他,分別七年,海角天涯,沒有想到在此相遇,真是人生何處不相逢。不久,春樹來信說,論文是他寫的,並且說當前所有漢簡資料,他搜集齊全,這個問題已無發展的空間。既然不能下河西,我只有向下滑行,回到最初起步的地方魏晉去。

回到魏晉,當時的新亞研究所有錢賓四、牟潤孫、嚴耕望諸先生都是治魏晉史的大家,的確是一個研究魏晉南北朝史的好環境。於是先定下研究範圍,從永嘉風暴邊疆民族在長城內的遷徙,到北魏孝文帝遷都華化,草原文化與農業文化間相互的激盪與調整。但當我材料搜集妥當,準備撰寫論文的時候,接到我同班同學金發根寄來的一本書,他的碩士論文《永嘉之亂後北方的豪族》已經出版。所引用的材料與結論,與我準備寫的前半部分相似,於是我只得放棄這一部分。集中討論拓跋氏漢化的問題,就在這個時候孫同勛的新書《拓拔氏的漢化》又寄到了。孫同勛的論文非常縝密。因此,關於這個問題也無法再做了。

這的確是一個非常棘手的問題。材料已經搜集妥當,論文不能不寫,但更換題目另起爐灶,時間已不允許。因此,如何從這些材料裡另謀出路,就頗費思量了。於是繞室而行,數日不得安眠,最後終於想出一個不是辦法的辦法,那就是從這些材料中,尋覓漢化中胡化的殘餘。因為即使那些進入長城的邊疆民族,最後放棄自己享有的文化傳統,完全融合於漢文化之中,其歷程往往是非常轉折與艱辛的。因為文化的接觸與融合非常複雜。往往在接觸與融合的過程中,一旦遭遇挫折與阻礙,必須經過不斷地再學習,再適應,再調整之後才能完成。而且不論融合或被融合的雙方,都必須付出很高的代價。甚至被融合的民族,放棄自己的文化傳統,但仍然有某些文化的因子,無法完全被融合而被殘留下來。這些被殘留的文化因子,往往在被吸收後,經過轉變成為一種新的文化成分,不僅增富了漢文化的內容,也增強了漢化的活動力量。

中國歷史自魏晉以後,由於邊疆民族不斷湧入長城,結束了漢民族在長城之內單獨活動的時期。漢民族不斷和不同的邊疆民族融合,使漢文化增添更多的新內容。在永嘉風暴中,拓跋氏部族是最後進入長城的邊疆民族,不僅收拾了黃河流域的歷史殘局,並且總結了秦漢以來,滲入長城的其他邊疆民族,作了一次融合。然後再以此為基礎,和漢民族作徹底的融合。經過這次融合之後,新的血輪注入漢民族之中,新的文化因子也開始在漢文化中孕育。後來這些新的血輪與新的文化因子,又轉變成支持隋唐帝國建國的基礎。關於這個問題,我先從〈拓跋氏與中原士族的婚姻關係〉開始。因為我去香港之時,魯實先先生希望我能繼承王昶《金石萃編》之業。因此曾仔細地讀了趙萬里的《漢魏南北朝墓誌集釋》,所以,應用《集釋》所錄集若干北魏宗室墓誌的碑文,所載的姻婭關係討論這個問題,這是前人所沒有做過的工作。但將這些資料綴集後,可以發現孝文帝如何利用政治力量,斬斷中原士族社會的婚姻關係的鎖鏈,使北方貴族和中原士族通婚,徹底消除草原與農業文化殘餘的矛盾,使其政權得以持續。所謂窮則變變則通,我在山窮水盡已無路之時,經此一變為自己拓展了另一個境地,後來我的《從平城到洛陽—拓跋魏文化轉變的歷程》中的一系列論文就是這樣寫出來的。

至於我對中國長城文化的探索,那是因為一個日本人上了長城。當年中國人民為了抵抗日本侵略者進入長城,而灑鮮血拋頭顱,現在這個日本人竟大搖大擺登上長城,並大放厥辭。這個日本人就是日本首相田中角榮。因此,我憤怒,於是開始關心那條橫臥在西北邊疆的沉默巨龍。中華民族是個農業民族。築城不僅是農業民族特殊的技巧,也是農業文化發展必經的階段。因此,我以城的形成與發展,將中國歷史文化的發展與演變分成築城、衛城、拆城三個階段,也可以說是我個人對中國歷史分期的看法。所謂築城,從新石器後晚期,農業民族從建築一個小城開始,到秦帝國建立,將西北邊疆許多城連綴起來,築成一座人類歷史上空前絕後的大城,這座城就是萬里長城。過去討論長城過分突出防胡的消極意義,但最初長城的建立,並不是消極的防衛,而是農業民族向西北拓展的極限。所以長城所表現的意義是多方面的,不僅是一條國防線,同時也是地理的分水嶺,更是分劃農業與草原文化的疆界。最初長城的築構沒有受任何外力的影響,而是農業文化自我發展,自我凝聚,經過長時間累積而成的。然後,長城和中國的歷史、文化融而為一,成為中華民族永恆的象徵。

至於衛城時代,從漢高祖的平城之圍開始。「平城之圍」是成熟的農業文化與草原文化的主力空前遭遇,不幸農業民族失敗了,而且敗得很慘。農業民族不得不將邊疆後撤長城。於是長城不僅是一條文化的分劃界,同時也變成了一條主要的國防線。中國歷史的發展隨著進入了「衛城」的時代。以後千餘年的歷史,至少在中國近代以前,中國歷史都是農業與草原民族,以長城為基線互相衝突與調和的歷史。至於「拆城」,因為近代以後侵略中國的夷狄,不再是從西北騎馬翻越長城而來,而是帶著堅甲利兵從東南海上乘船來的。於是中國面臨著三千年來的一大變局,開始用夷變夏師夷之長技。所謂師夷之長技也就是現代化。中國近代與現代為適應現代化,將長城環抱的許多小的城池拆除。於是中國的歷史發展進入了拆城的時代,在拆城的過程,往往進退失據,中國近代的許多悲劇,便種因於此。

從最初漢匈間的「甌脫」,最後擴展到中國文化疆界的長城,其中經歷了許多的轉折,但並沒有因外在環境改變我的初衷,漸漸形成對歷史考察的自我體系。至於後來再轉向魏晉史學的領域,也和我這個歷史考察體系有關。因為我認為當長城邊界受外力的影響,被迫消逝的時候,是中國政治社會動盪紛亂的時代,也是中國文化自我反省後開始蛻變的時期,同時也是中國史學的黃金時代。中國文化形成迄今,曾經歷三次文化的蛻變,一在魏晉、一在兩宋、一在近現代。這三個時代同時也是中國史學的黃金時代。因為史學必須在政治權威干預減少,而且文化理想又超越政治權威之時,才有蓬勃發展的生機。魏晉正是中國史學發展的第一個黃金時代。

不過,我由魏晉的歷史轉向魏晉史學的探索,也是非常偶然的。那年從香港回來渡暑假,閒著沒事。我的同學孫同勛急著赴美留學,他教一個洋人的《三國志》,一時找不到替手,臨時拉上我。不過,那個洋人讀《三國志》,只是從尋找曹操為什麼不做皇帝的資料,寫他的畢業論文,當時中國大陸為曹操翻案不久,他跟上了這股風。因此,我們意見常相左,而且我覺得為他人作嫁是非常無聊的事。於是晚上備課之餘,順便統計裴松之注所引的魏晉材料。後來回香港翻查資料,發現清代學者錢大昕、錢大昭兄弟、趙翼、沈家本都有裴注引書目之作。而且《三國志》與裴注在乾嘉之際是顯學。趙一清、林國贊也有裴注的專著。不過他們都集中於裴松之保存魏晉史料之功,卻很少論及裴注本身的性質和價值,以及其對後來史學的影響。當時我還有其他工作要做,暇餘之時就梳理裴注。然後發現裴松之注《三國志》,不僅補陳壽之闕,同時更對魏晉史學作了總結的討論與批評。劉知幾的史學批評,或即出於裴松之。後來報考臺大歷史系博士班,就以這個無心插柳的成果,寫成〈裴松之《三國志注》研究〉的研究計劃提出申請。那已是三十年前的舊事了。

報考臺大博士班,是我回臺灣大學任教一年後的事。我回臺大歷史系任教也是很偶然的事。新亞研究所的畢業論文,不知為什麼被校外委員饒宗頤打了剛及格的七十分。不過,包括錢先生在內的研究所諸先生,都認為我的論文寫得頗有見地。因此,留所任助理研究員。當時新亞研究所有個不成文的規定,助理研究員留所五年,必須自謀生路。不過,這個規定對我也有很大幫助,使我三更燈火五更雞,讀了不少雜書。所謂雜書,就是自己研究範圍以外的書,以備將來謀職所需。有段很長的時間就睡在研究室裡,冬天一床廉價的尼龍被裹身,就地而臥,如街旁的流浪漢,其中艱辛是很難言講的。後來我又返臺渡假,開學仍繫留未歸。臺大歷史系的一位先生得了病,系主任許倬雲臨時找我代開他的「中國近代史」,時間只有一個多月,但反應卻非常熱烈,也許因此結下第二年回歷史系任教的因緣。以我在學成績之差,又和諸位老先生素無淵源,且不是本系研究所畢業,能回母校教書,已是意外的意外。更意外是回來的第二年歷史系為了培養師資,設立博士班。系裡的講師大部分報考,我也跟著湊熱鬧報了名。但後來前思後想,如果考不上,連好不容易得來的飯碗也砸了,實在不划算。妻在旁笑言:「常是只報名,不考試。」於是,我又開始準備考試,沒想到竟又僥倖錄取了,而且只錄取我一人。

系裡的老先生對設立博士班的態度是非常嚴謹的。雖然只錄取我一個人,卻針對我研究的範圍,設計了一系列的課程,包括李宗侗先生的「中國史學史專題」,姚從吾先生的「史學方法專題」,夏德儀先生的「史部要籍專題」,楊雲萍先生的「日本史學名著專題」。我的論文由沈剛伯、李宗侗、姚從吾三位先生共同指導,似乎有意將我培養成一個中國史學史的專業人才。我想我該是非常幸運的。在大學時沒有機會,同時也不敢和這些先生接近,現在他們竟專為我單對單的開課,我有更多的機會和時間親近他們。尤其後來剛伯先生擺脫了二十五年文學院院長的俗務以後,我有更多時間向他請益。並且旁聽他的「中國上古史學專題」,「魏晉史學專題」。雖然我的論文由三位先生共同指導,後來我到日本搜集論文資料期間,從吾先生遽歸道山。從日本回來,玄伯先生又臥病在床。所以,有問題就向剛伯先生請示。剛伯先生對我不僅是學術知識的傳授,並且有更多做人處世的啟迪。這些年來我一直以他的「量才適性」作為座右銘,才使我得以不陷身塵網,而自致於紛紜之外。今年是剛伯先生百齡,也是逝世二十週年,又是歷史系博士班成立三十週年,我竭力舉辦了一個紀念學術研討會,聊表對剛伯先生的感念。

學科考試及格後,有一年出國搜集材料與撰寫論文的機會。我選擇去日本,到京都人文研究所的平岡武夫先生研究室掛單。我所以作這個選擇,因為平岡先生曾在北京大學顧頡剛門下讀過書,並且寫了一本《中國經學史》。因為當時我認為魏晉時期的經注與新興的史注不同。經注透過訓詁或音義明其義理,史注則是詳其事實。但裴松之的《三國志注》的形式,又與當時新興的史注不同,其淵源或與漢晉間經注的轉變有關,尤其是杜預的《左傳集解》。可能平岡先生可以幫助我解決這個問題。但這時平岡先生的研究已轉向白居易。中國經學對他已經是非常遙遠的名詞。所以,一次在平岡先生研究室,遇見當時日本漢學研究的活國寶吉川幸次郎,他聽了我的研究情況,就說:「你的研究,我們無法幫助。」我隨即回答:「我知道,我原本也沒有打算你們幫助!」的確,我的想法已經改變,如果將裴注和經學糾纏在一起,是非常麻煩的事,首先必須轉向經學研究。不過,一旦陷於經學就難以自拔了。所以,以後在京都的一段日子,除了整理過去搜集的材料,並且翻閱幾套人文研究所所藏的明清刊本的《三國志》,餘下的時間就去逛廟。

從日本回來,向剛伯先生報告,我所遭遇的問題,除了裴注和經學的問題外,還有一個問題;裴松之在一年之內,完成這部龐雜的著作,可能如溫公修《通鑑》,由一批助手協助下完成的。這兩個問題,都不是一時可以解決的。所以,我決定改換題目。剛伯先生沉默了一會,然後問道:「還剩半年時間,來得及嗎?」我說來得及。於是,我就從裴松之研究轉向魏晉史學的探討。雖然,我暫時放下裴松之,但這兩個問題始終在心裡盤旋著。關於裴松之助手的問題,二十年後在《勞貞一先生八十壽頌集》,寫了篇〈《三國志注》與裴松之《三國志》自注〉,討論這個問題。關於裴松之注的淵源問題,這幾年我集中研究司馬遷與漢武帝時代的問題,在討論《史記》「太史公曰」與史傳論贊關係時,突然發現裴松之自注出於司馬遷的「太史公曰」,真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。這個偶然的發現,著實使我高興了好幾天。不久前,為祝鄧廣銘先生九十壽辰,寫成〈司馬光《通鑑考異》與裴松之《三國志注》〉,裴氏自注源於司馬遷的「太史公曰」,司馬光的《通鑑考異》則受裴氏自注的影響,前後是有跡可尋的。

我的論文轉為魏晉史學領域,並向剛伯先生保證在半年之內完成。因為我心裡已經有了個譜。在我統計裴松之引書資料時,發現裴松之所引用的魏晉史學著作中,其中有許多是《隋書.經籍志》所沒有著錄的,尤其是別傳。這種別於正史列傳的個人傳記,出現於東漢末期,盛行於兩晉。裴松之《三國志注》引用了眾多的別傳。別傳在《隋書.經籍志》史部分類中,納入雜傳一類,雜傳包括了別傳、類傳、家傳、地域性人物傳記,以及超越現實世界的志異小說。劉知幾將這類著作稱為「雜述」,是魏晉時期新興的史學寫作形式,正反映了魏晉史學特殊的時代性格。因為一個時代的史學,生存在一個時代之中,和這個時代發生交互的影響。所以透過一個時代的政治、社會、經濟與文化的變遷,可以了解這個時代的史學的演變與發展,同時從一個時代的史學發展情況,也可以了解這個時代實際的歷史面貌。因此,我準備以魏晉時期的社會與思想變遷為基礎,探討這批在正統史學以外的新興史學著作,形成的背景及特殊的性格。關於這個問題我已作了許多準備工作,因為在統計裴松之引用魏晉史學資料時,已經透過《隋書.經籍志》,《唐書.藝文志》、《唐書.經籍志》,以及唐宋類書《北堂書鈔》、《太平御覽》、《藝文類聚》、《世說》與《文選》注,並輔以章宗元、姚振宗《隋書經籍志考證》,對這一部分史學著作作了集釋。所以,對這部分資料可以完全掌握;另一方面,過去一段很長的時期研究的範圍是魏晉,回到臺北後,又分別在臺大、輔仁歷史系講授「魏晉南北朝史」,這是我對剛伯先生說換了題目,在半年內可以完成論文的原因。

轉換題目既定,開始整理行裝,準備到香港去撰寫論文。香港紅塵滾滾,並不適合研究工作,但對我來說卻不同。因為在新亞研究所圖書館進出五六年,架上的圖書非常熟悉,我所需要的材料又非武林秘笈,舉手可取,非常方便。而且牟潤孫、嚴耕望先生就近可以請教。不過當時牟先生任中文大學歷史系講座,已無暇和我討論。不過嚴耕望先生對我卻啟迪良多,這是我決定到香港撰寫論文的原因。於是,我又去了香港,在尖沙咀的重慶大廈的高層,租了一間房子安頓下來。這是半島最繁華的地區,人車喧雜,尤其白天,地基打樁的震撼,電鑽穿破柏油路的尖嘶,使人窒息,無法著筆寫一個字。只有到研究所翻閱資料,工作的時間改在晚上,從華燈初上時分開始,一直工作到第二天破曉,然後和衣蒙被而臥。這樣連續工作了三個月,終將論文趕成。其間,大廈失火,列為危樓,無水無電,我必須依賴燭火維持工作。檯上幾支燭火不停躍動,燭涕隨著躍動的燭火淌下來,點點滴滴在檯子上凝住了。我在燭火下奮筆疾書,稿成之日,最後寫下:「斗室一燭熒熒,與窗外五彩繽紛霓虹燈相映,觀案頭積稿盈尺,寫的竟是魏晉衰世,撫昔思今,感慨世事如棋,不覺百感交集,泫然欲涕……」。

《魏晉史學的特色—以雜傳作範圍所作的分析》的論文,終於寫成了。經過學校、教育部兩次考試,塵土功名也取得了。但論文寫得匆匆草草,自己並不滿意。置於篋中,不願再看一眼。論文寫成六年後,牟潤孫、嚴耕望先生自中大歷史系退休,我去接替他們留下的一部分課程,於是帶了一本論文再去香江。準備拔足於風塵之中,自逐於紛紜之外後,對這篇論文進行徹底改寫。但適逢文革風暴乍歇,過去在香港,我曾關注中國大陸史學,也是最早將中國大陸史學作為研究對象的人。後來因返臺資料搜集不易,且事關涉敏感,暫輟,現在許多資料再現,於是我又開始重理舊業,反而將準備改寫論文的工作擱下了。但擱下並不是放棄,只是中間斷續改寫。寫的過程中發現許多的觀點已和過去不同,而且也比較成熟,對兩漢至隋唐間,史學脫離經學而獨立的過程,獲得一個較接近的解釋。關於這一部分較嚴肅的學術的論文,將另集為一編,名為《魏晉史學的思想與社會基礎》,納入《糊塗齋史學論稿》之中。

從一個歷史的學徒開始,在史學領域裡拾荒已經四十年了。因為起初沒有辛勤耕耘自己的土地,並播下種子。所以,現在也不祈求獲得豐收。不過,走過舊時蹊徑,驀然回首,過去走過的路上,卻也留下些新的足跡。這些新的足跡,都是在前人收割過的土地裡,撿拾剩餘的穗粒留下的。現在將這些穗粒貫穿起來,發現其中卻有我個人對歷史考察的體系。這個歷史考察體系是長久時間積累,幾經轉折逐漸形成的,雖然也曾作了某些修正,但在修正過程中卻獲得更多的自我肯定。所以,最初基本觀念並沒有改變。作為一個史學工作者,從開始就學習對歷史獨立與尊嚴的堅持。同時也學會對個人獨立思考與判斷的堅持,以及個人尊嚴的維護與自我肯定。這種尊嚴的維護與自我肯定,使我踽踽獨行在史學的道路上,並不孤獨與寂寞。因此在舉世滔滔之中,我並沒有隨波逐流,一如陳寅恪先生所說沒有「曲學阿世」。

現在將這些年在史學領域裡,撿拾穗粒的材料穿串,集為《糊塗齋史學論稿》出版,《魏晉史學及其他》列為論稿的第一冊。將陸續整理準備出版其他各冊。《魏晉史學及其他》不是一本嚴肅的學術著作,只是我這些年在史學領域裡踟躕些微的痕跡。直到現在,我覺得走上這條路,是非常僥倖的。如果沒有師長的指引,也許我會迷失。如果沒有我妻在旁默默相扶與容忍,也許我無法堅持下去。我還要感謝三民書局、東大圖書的劉振強先生,如果沒有他的慨允與相促,《糊塗齋史學論稿》與即將準備編輯的《糊塗齋文稿》是不會出現的。這兩套書現在和將來由編輯部費神企劃,李廣健、陳以愛、陳識仁、蔡瑄瑾諸弟細心校閱,並此致謝。

雖然,走過舊時蹊徑,也會留下新的腳跡。不過能在這條並不平坦的路上,走出一條自己的路來,的確要感謝在路上相遇的許多人。但除了我自己,因為我既懶散又雜亂無章,且糊塗。所以,我知足又感恩!

*作者為知名作家,曾任臺灣大學、香港中文大學歷史系教授。畢生從事歷史教學與研究工作,尤專注於魏晉南北朝史、中國傳統與現代史、中國飲食文化。本文選自作者舊作新版《魏晉史學及其他》(三版,東大)。