王榮文先生來港演講,相約晚上見面,領他到灣仔一間土耳其餐廳吃烤肉和喝啤酒,但忽然改變心意,道:「不如帶你逛街散步?」

王先生點頭同意。我便領他沿著駱克道與分域街交界處往東走到盧押道,街道兩旁都是中門大開的酒吧,鼓譟的音樂,比音樂更鼓譟的人聲,排山倒海地從酒吧裡湧到馬路上,穿越其中,似被無形的波濤衝撞著、攻擊著,直從心底迫出了一股熱浪,裡應外合,幾乎使人連走路亦難穩步。

在喧鬧裡我扯開嗓門對王先生道:「這區就是《蘇絲黃的世界》The World of Suzie Wong,上世紀五十年代的英文小說,也拍成了好萊塢電影。」

「哦,就是這裡?蘇絲黃的世界,我知道,我當然知道。」王先生笑道。

我續道:「十來歲的時候我在這裡打過工,在舅舅的裁縫店,客人都是英國和美國來的海軍士兵,只留港三天,前來訂造西裝,第一天量身,第二天試身,第三天便要取貨離開了。舅舅有時候耍詐,西裝明明造得過寬,他叫阿兵哥站在鏡前,繫上外套鈕扣,他從後面輕輕拉住外套,客人便以為合身了…」

我邊走邊說,還伸手拉一下王先生的衣服以作示範,手肘不小心觸碰到過路行人,被一對年輕男女白了一眼。我們兩個男人遂笑得更開心,像惡作劇的孩子。

到了盧押道,右轉過馬路走進修頓球場,我又說了其他故事。修頓於戰前的名字是蕭頓,紀念一個叫做Wilfrid Southorn的殖民洋官的老婆,我小時候常來踢球,三山五嶽,都是黑社會,卻從來沒人召喚我加入,因為嫌我又矮又瘦,嫌我礙事。

穿越修頓球場而到莊士敦道,有電車軌,對街是和昌押店,騎樓式唐樓被保留下來,但內部經營高檔餐廳和創意精品。我對王先生說,小時候陪母親進過這押店,她牽著我的手,櫃檯極高,母親踮起腳尖,極艱難地把手錶遞給店主,我年紀雖輕,卻仍覺得委屈與難過,替自己,更替母親。

之後是聖佛蘭士街、星街、月街、日街,再繞回莊士敦道,路經洪聖古廟,我對王先生說了阿姨在這裡找盲公炳算命的故事。盲公炳斷口直斷她有四次婚姻,她氣得罵人,但結果靈驗了,她嫁誰,誰便死,三回皆如此,只有第四任丈夫保住了命。

再之後是大王東街、汕頭街、門街、太原街、春園街、利東街、船街,我告訴他這裡曾是港島的海岸線,所以船街極短,更有幾級石階殘跡,是昔年的碼頭,香港人搭乘舢舨來往港島和九龍即由此登岸。 再再之後便回到修頓球場,經由盧押道和駱克道的原路返回酒店。兩個老男人都累了。

把王先生送返酒店、握手道別後,我意猶未盡,折回修頓球場坐了一陣子,獨自重溫昔年往事。我在灣仔長大,至今仍喜自稱「灣仔人」,把灣仔視為故鄉。這裡有太多太多的故事讓我回味,親身經歷的,耳朵聽來的,眼睛讀到的,或悲涼或哀傷,或歡欣或荒唐,或關乎背叛,或訴說忠誠,皆離不開球場四周的街道與馬路。電車軌從上環蜿蜒而至灣仔,再經銅鑼灣而延伸至筲箕灣,可是我的記憶電車就只在灣仔迴旋打轉,我是司機亦是乘客,涼風習習,我忘記了今夕何夕。而在平常日子裡,當有朋友從外地來港,我亦喜歡帶他們到灣仔走動,讓他們坐上我的記憶電車,在幾條道路之間兜兜轉轉,分享我所知道所記得所想像所渴望的Wan Chai。劉克襄、莫言、余華、初安民、陳雪、駱以軍、閻連科、黎紫書…皆曾是我的記憶電車上的乘客,他們搭得高興與否,我管不了,但我這司機把方向盤握在手裡,用故事權作鈴聲,叮叮噹,叮叮噹,滿足自在,無論白天或黑夜,同樣是無比的暢快。

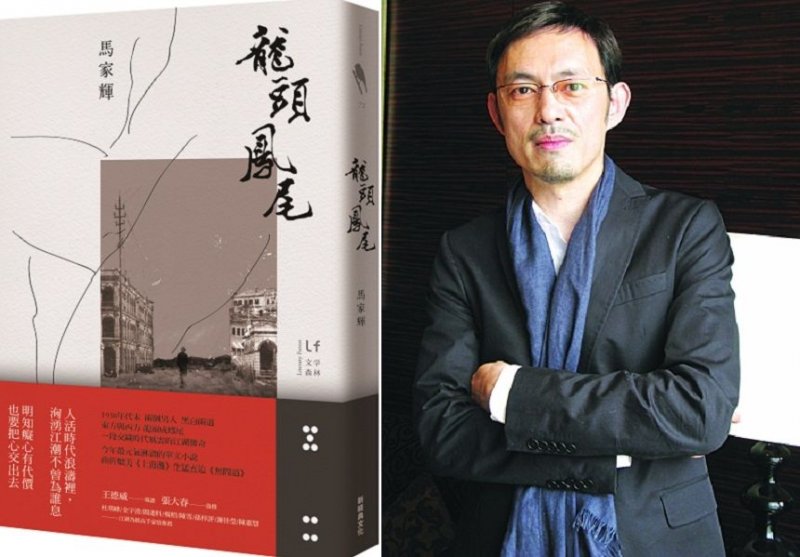

《龍頭鳳尾》折射了記憶電車的若干窗外風景,或虛或實,或浮或隱,連我都不太容易分辨箇中真偽。如楔子所言,剛開始時我想寫的是發生於一九六七年的「金盆洗撚」盛宴以及其後的江湖風雲,然而寫了兩、三萬字,心意改變,推倒重來,把時間移前了三十多年,改由陸南才的鄉間遭遇寫起,最後竟把故事寫成了「前傳」,原先的「金盆洗撚」反而變成待續情節,只好留待下一部小說細述重頭。這些年來,我經常不無濫情地覺得對灣仔有所「虧欠」,要給灣仔寫幾個故事,《龍頭鳳尾》正是我還出來的第一個,之後,若無意外,陸續有來。

小說動筆於二0一四年中。廿年前寫過兩、三千字的短篇,坐下一小時即完成一篇,艷情、鬼怪、科幻,刊發在八卦周刊上,賺稿費,過日子,從沒認真對待自己的作品。到了五十一歲才開始寫長篇,既然為的不再是稿費,總得認真一些,是前所未有地認真,不管每夜多晚上床睡覺,翌晨八點必起床,坐到書桌前,寫完一千字再忙其他。有時候只寫出幾百字,甚至幾十字,甚至幾個字,但仍堅持每天寫,因有一回跟楊照在台北的國家音樂廳吃晚飯時,他提醒我:「必須每天寫,停下來了便會永遠停下來。」我向來敬佩這位大哥,聽他的,果然有效。

中間也並非沒有停下來的時候。張家瑜忽然生病住院,我當然停筆照顧,一停便是三、四個月;其後再有家人動手術,忙亂得晨昏顛倒,唯有停寫兩、三個月。又其後,竟有兩回弄壞了記憶棒,好不容易救回部分電子檔案,失去了兩、三萬字,非常挫敗懊惱。幸好每回定神之後,像陸南才一樣罵一句「是鳩但啦!」,便又有了重新起步的意志。就這樣,寫寫停停,從未想過放棄,最大理由是寫小說確實是一椿非常快樂的事情,快樂到可以驅趕所有挫敗懊惱。

《龍頭鳳尾》完成後,我讀到村上春樹在《身為職業小說家》寫的字句:

「去做能讓自己最快樂的事,做自己『想這樣做』的事,依自己想做的方式做,就行了。那麼就算評語不好,就算書賣不好,也可以想成『算了,沒關係。至少自己快樂了』,就多少可以接受」。

我於初老之年動筆寫長篇,感受正是如此。

第一部長篇小說出版在即,必須對一些朋友送上誠摯的感謝。陳蕙慧是最先鼓勵我寫長篇的人,並且一路督促,令我不敢怠懶。還有胡洪俠、止庵、范家偉、顧文豪、陳易行、關仲然、鄺智文、余執、劉美兒、曾文娟、葉美瑤等諸位好友,皆曾以不同的方式對我的寫作提出寶貴的意見和動人的鼓勵。尤其張大春先生,我靠,把我的十八萬字從頭到尾讀了據說兩遍,不僅挑出無數錯字,更對其中情節矛盾之處、細部遺漏之處、結局發揮之處,統統給了非常關鍵的提點,令我慚愧和「震驚」得失眠了兩個夜晚。非常感激張大春的認真對待,對我,對小說。

對了,還有馬雯,她經常被迫聽我把小說情節說了又說,偶爾也被迫提幾句「聽後感」,卻都有啟發。正在奮力創作英文長篇的廿三歲的馬雯有一回道:「你沒法強迫小說人物如何想、如何做,他們自有生命。」

我怔怔望著她,心裡最渴望的事情其實不是她讀我的小說,而是,終有一天,我讀她的。

新書發表會:人間只剩無間道?——《龍頭鳳尾》中的江湖深情

主講馬家輝X羅大佑x張大春

時間: 7月1日(五) 19:30-21:00

地點: 誠品信義店3F Forum

*作者為香港名作家,本文選自作者新作《龍頭鳳尾》(新經典文化)之後記。