我們來印禁書

在那禁忌的年代,馬克思、列寧等名字是禁忌,連許多姓馬的都遭殃。傳說陳映真被逮捕的時候,偵訊人員就問他:你家裡為什麼有馬克吐溫的書?

啊?被問者茫然了。

「那馬克吐溫不是馬克思的弟弟,不然是什麼?都是馬克什麼的。這代表你思想根本左傾。還不趕快招認?」

此外,還有人從國外帶回來馬克思.韋伯的書,在機場也被查扣了。原因是:他怎麼也叫馬克思?

機場當然是一個進口書的管道。英文書還好,有些新左派的書,負責把關的人不求知,當然不知道。於是陸續有些新書帶進來。但中文書,尤其是三、四十年代的文學書,就很難帶了。於是我們有朋友想了不少怪招,讓香港的僑生帶回來。例如,把原書的封面給撕下來,再買一本瓊瑤的書蓋上去當封面。機場不查內容,就這樣蒙混過關。那時,曹禺的劇本、艾青的詩集、沈從文的自傳,都是這樣「表裡不一」給帶進來的。

我手頭上有一本封面是「死亡與童女之舞」,還是詹宏志翻譯的,內容卻是曹禺的劇本。詹宏志大約沒料到,當年他的封面也被我們「利用」過。

因為是禁忌,得來特別困難,我們也讀得特別起勁,有如在練功。彷彿擁有秘笈,再加上苦練,終有一天要練就一身絕技。

看禁書與玩禁忌的愛情一樣,是會上癮的。你越是要查禁,我越是要看。而且越禁越要偷偷摸摸,越偷偷摸摸,越是有趣。

現在回想,才知道影響自己最多的,可能不是那些學校規定的書,也不是正經八百的書,而是禁書。沒辦法,禁忌之愛,永遠有致命的吸引力。

由於大學生愛看禁書,買的人多起來,於是就有人開始偷偷翻印禁書。最初是台大附近傳出有人翻印外文書,後來政大那邊也傳出三○年代的文學選集,如魯迅小說選、冰心、丁玲等作品。那年代的學生較貧窮,在學校賣書可以賺一點外快,許多學生本來是幫正常出版社賣一些上課參考書,後來就乾脆賣起了禁書,而利潤似乎更大。

朋友之中有腦筋靈光的,動起了翻印好書,兼賺外快的想法。最初是找了一家名不見經傳的小出版社「全國出版社」,老板是一個面貌忠厚的人,知識上不是太靈光,但人很好相處。至於出什麼書,大家一片熱血、熱烈討論後,決定以思想經典為主,第一批翻印的是大陸時期出版的書,張佛泉的「自由與人權」,以及卡西勒的「國家論」,還有一本是新書,林毓生的英文著作「儒學的危機」。

我只記得大家拿到新書的剎那,興奮莫名,有一種幹「地下革命」的快感。後來還有人建議海耶克的書,但似乎是老板對我們要出的某些書有意見,大家失望之餘,就少見面了。至於書賣得怎麼樣,誰也不知道。

朋友中還有比較大膽的,就動起了自己印書的念頭。反正印三、四十年代的書,不必版權,而且似乎政大那邊印了也沒事,何不自己來。至於出版社也不必管了,隨便掛一個「中國現代文學史資料」之類的,書就自己在校園發行,各校的學生朋友互相幫忙賣一賣就是了。

那時,路寒袖首先印了錢鍾書的「談藝錄」,後來又印魯迅小說選,為了怕敏感,改名為「樹人小說選」。此外,李疾有一陣子據說在學校賭博,輸了許多錢,他想賺一點錢還賭債,就去找詩人施善繼借了「新詩三十年」。那書本是香港出版的,道林紙張印刷,精美無比。李疾拿去直接製版印刷,換個封面,以平裝本出現,倒也有模有樣。但他本不是善於經營的人,對朋友又慷慨,朋友大家都收到了書,但錢似乎沒收回來。他賠了不少。蔣勳知道以後,還非常義氣的拿了一筆錢給他。我們都笑說:「蔣勳是用助印善書的心情,來助印哩!」

由於看了不少三、四十年代的禁書,我才知道白色恐怖時期,政府是如何用查禁書刊,來進行思想控制。台中省立圖書館裡清查書籍只是一部份。對民間閱讀的控制,也毫不放鬆。連讀禁書,都可能犯罪。

我的長輩李明儒先生,是在一九四六年的時候,政府為了平撫二二八事件後民眾的不滿情緒,想改變政府只有派大兵來欺壓民眾的形象,而招募來台的年輕知識份子。他先是到花蓮教書,後來回台北。一九五○年代,他因為愛好文學,向一位台灣的年輕人推薦了三、四十年代的文學作品,還借給他閱讀。不料這個傢伙在白色恐怖時期,竟將借書一事,當成思想有問題,向當局密告。李明儒被逮捕,卻怎麼樣也查不出他和共產黨組織有什麼牽連,沒有判罪的名義,最後竟送綠島感訓三年。三年後,他還是沒有「悔悟」,又繼續感訓。三年過去之後,還是沒有「悔悟」,繼續感訓。直到兩年後遇到特赦,才給釋放了。他坐了八年的牢,竟沒有任何一個罪名。

自己寫禁書

或許是禁書看多了,終於有一天,自己也參與了寫禁書的行列。

一九八一年,大學畢業不久,剛上研究所一年級,一個朋友參與了當時一本剛剛出刊就被查禁的「進步」雜誌。隨後,林正杰、謝長廷、陳水扁、藍妙齡四人首度以「黨外新生代」為標榜,參與了台北市議員選舉。我們都參與了助選。

助選中,我認識了陳庭茂。當時旅美學人陳文成因曾資助過美麗島雜誌,回台灣被警總約談,後來竟陳屍台大校園的事件,轟動一時。陳文成的父親陳庭茂也出來助選,控訴他兒子死於謀殺。選舉結束後,《深耕》雜誌準備出一本陳文成紀念集,總編輯林世煜找我寫陳文成的弟弟對哥哥被約談前的回憶。

訪談過程相當長,我詳細的記錄了當時陳文成並無警總所謂的自殺傾向,而是充滿希望,而且警總在約談前,已經跟監很久了。顯然這是一次有預謀的行動,只是在約談過程中,很可能陳文成不合作,被警總刑求致死。我寫了約八千字左右的稿子。文章當然署名他弟弟陳文華的名字。

交稿那一天,林世煜看了許久,抽著菸,摸著額頭,彷彿頭痛無比,良久,才笑著說:「稿子是寫得很好。真的很好看。只是,嘿嘿,我得找他們一起看一看,要不要為這篇稿子,和警總打一架。」

「他們」指的是許榮淑、尤清、林正杰等民意代表。開會那一天,林世煜把稿子影印多份,發給他們當場看,避免外流,並當場決定要不要刪節,以避開敏感的情節。我坐在編輯部外面,有如等候審判。

會議結束,林世煜出來了,他用一種男子漢的口氣說:「好啦!大家決定為了你這一篇去打一架了。」

為什麼要「打一架」?

因為當時的警總並無查扣未出刊書本的權利。依照出版法,得等到雜誌、書籍印刷裝訂好了,才算正式出版,如此才有查禁的權利。於是雜誌、書籍出刊時,他們往往守在印刷廠的門口,書根本還未出廠發行,就被查扣了。為了取回書,雜誌的工作人員就得守候在印刷廠,萬一他們出現,兩邊衝突起來,就一起來搶書,搶回多少算多少。甚至連製好的版,都一起被查扣帶走。而搶回來的少數幾本書,就變成海內外的孤本。印刷廠門口因此變成打一架的地方。問題是:誰去打比較可以讓警總客氣一點,不敢太囂張。

陳文成紀念文集出來的時候,許榮淑、尤清、林正杰等人全部跑到印刷廠門口,嚴陣以待,準備和警總搶書,並且通知了報社記者。但或許是因為陳文成的事件太敏感,引起美國的注意,又或者大家的動作太大,準備衝突的行動太明顯,警總沒來,架沒有打成,但書還是查禁了。

當時許多黨外雜誌常被查禁,就演變出新的對應辦法。總之,警總的人要的無非是向上級交差,所以明的是在某一個印刷廠印刷,警總也照例大張旗鼓的去查扣。但私底下還有其它印刷廠正秘密的印著。最後,雜誌即使被查禁,但市面上還是可以看到。像重慶南路、台大、政大、中南部等都有據點。賣禁書的書攤有一個習慣,記住常常來買禁書的熟面孔,只要是熟人,都會拿出禁書,說:「今天有一本新來的,要不要?」然後從一大疊雜誌下面,抽出一本,偷偷秀給你看。如果你要,就立即迅速包起來。你根本還來不及看內容,就買了。

由於市場需求太大,黨外雜誌銷路大好。即使警總在印刷廠查扣了一批書,還是大有利潤。黨外雜誌與各種禁書應運而生。

偷偷相約咖啡館

寫完陳文成的故事之後,林世煜曾希望我進去《深耕》當編輯。然而這時我暑假完成的報導文學作品《礦坑裡的黑靈魂》被另一個黨外雜誌《大地生活》採用,他們希望我進去當編輯。

雖然《深耕》的薪水要比《大地生活》優渥很多,但我終究覺得寫作報導文學比較適合自己的興趣,決定進入《大地生活》。

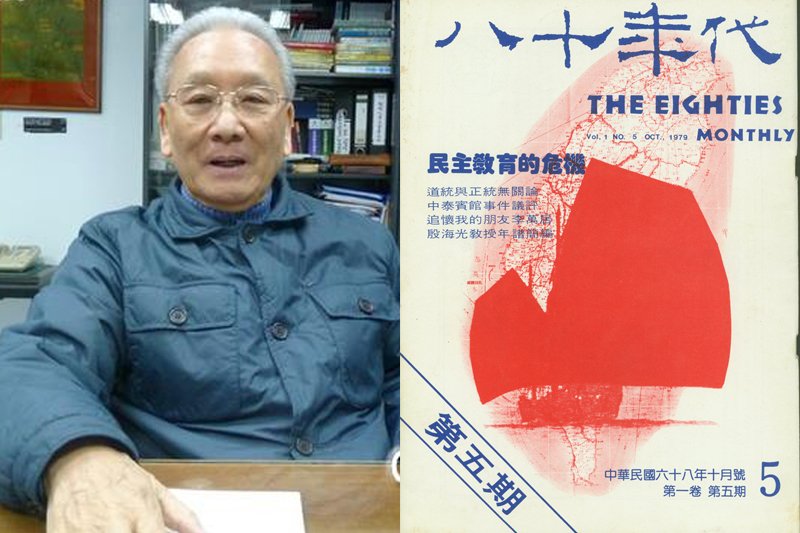

一九八○年代初,黨外雜誌一共有三個,康寧祥的《八十年代》,由司馬文武擔任總編輯;許榮淑的《深耕》,由林世煜任總編輯;和《大地生活》雜誌,由汪立峽任總編輯。每一本雜誌的編輯都不多,寫作者也有限,主要是靠外面約來的稿子。

由於司馬文武出身中國時報,有不少記者的人脈,《八十年代》的文章有不少是記者匿名寫的。戒嚴時期有一個特色,是記者知道許多內幕,但報紙上管制太嚴,無法刊登,於是就有不少記者在外面寫稿子。某些政府人事、權力鬥爭內幕、警總準備發動圍剿某文化人的內幕等等,都是靠著記者透露出來的。

《深耕》也有一些記者來寫稿,但主要是由一些年輕人寫的批判文字。《大地生活》則以報導為主,當時正在如火如荼的搞老鼠會的調查報導,受害人的電話不斷湧入。政府也被迫展開調查。而它的作者以文化界的人居多。包括小說家陳映真、歷史研究者王曉波等,都是長期支持的作者。只是陳映真礙於自己曾是政治犯,名字太敏感,警總派有專人在監視他,所以一律以筆名發表,每一期都要換一個筆名。

說起來很有趣,這些雜誌當時都是被監聽的,所以大家就養成一個習慣:約作者見面的時候,都不說什麼事,而只是說出來喝一杯咖啡。而記者更是敏感,一些有默契的記者如果有稿子要交,會從公共電話打進來,也不說名字,你得從聲音判斷他是誰。他也不說什麼事,只是說:「你要吃的東西做好了。」

「啊?煮熟了嗎?」有時候我會故意說著玩。

「是啊。你可以吃了。」對方笑起來。

「好啊。那我下午過去喝一杯吧。」

這種遊戲玩久了,似乎沒出什麼事,只是仍會有疏忽的時候,一不小心把名字給講出來了。如果是這樣,大家就開始聊些無謂的事,以示沒有什麼內情。但是如果碰到敏感的題目,寫作者一定會要求保密,以避免被追查。如果碰面,一定左顧右看,尋找有沒有「抓扒仔」(特務)在旁邊跟監。

當然,周瑜開的紫藤廬是大家最常見面的地方,那裡最安全。那時周瑜正著迷於茶葉,喜歡和老龔(龔于堯)拼茶。二人分別往鹿谷、廬山一帶,去尋找自己認為最好的茶。而有些茶,山上的農民做得還不夠精細,就帶回來自己再加工一番,好讓它的本質更好的發揮出來。再把各自認為的好茶,泡出來拼一拼,看誰的好。

總之,從鼻子的香氣、舌尖的氣味、停留口中的溫潤、到喉韻如何,都非常講究,一一品評。我記得有一個下午,二人拼得不分勝負(大部份是不分勝負,誰也不服誰),連泡了五、六種茶。我跟著品頭論足,用盡各種文學形容詞去描述口中的感官。他們拚命泡,我拚命喝,最後竟喝到胃部虛空,兩鬢發酸,全身無力,手部微麻,身體有如醉酒,手腳不聽使喚,意識卻清醒無比,甚至更為敏銳。他們說,這叫「茶醉」。

是日,直到半夜,整個人都處於亢奮狀態,無法成眠。後來才知,「茶醉」唯有以酒來解,讓極端敏感的神經鬆弛下來。

當時辦黨外雜誌既緊張壓抑,大家偶而會喝酒取樂,放鬆一下。黨外雜誌也只有三個,都是月刊,有時這個雜誌出刊被禁,就請另一家慶祝,第三家作陪。三家輪流,倒也其樂融融。有一段時間,大家喜歡上故宮對面山邊的土雞城,坐在野外亭子裡喝酒吵鬧,唱歌划拳,直喝到半夜,還兀自鬧酒。

平時文質彬彬的司馬文武有一次喝得大醉,和我各自站在板凳上,手拿一整瓶啤酒,對著嘴巴直直倒進去,號稱當場就乾。然而圖一時豪氣,卻喝得腹脹無比,痛苦不堪。

當時大家皆自認英雄,天不怕地不怕,既已入了黨外雜誌,警總早已留下記錄,上了梁山,就大口吃肉,大碗喝酒。眾人習慣逞英雄,自稱喝啤酒似乎不會醉,只是不斷上廁所,眾人笑稱那是「荼毒卵鳥」而已。

後來因《大地生活》經營不善,遂停刊。《深耕》後來發動統獨論戰,圍剿陳映真和「大中國意識」,《八十年代》的康寧祥被新潮流系批為「雞兔同籠」中的妥協派,而逐漸沒落;而《前進》雜誌則在林正杰的主持下,打著更迅速的新聞週刊模式,開始崛起。而鄭南榕則開始經營《自由時代》系列週刊,他申請了好幾個以《自由xx》命名的刊物,禁一個,再換一個,反正「自由xx」,風格一致,民眾自會認識。

總之,這是一個禁書狂賣的黃金年代。

*作者為知名作家,現任中華文化復興總會秘書長。本文選自作者新著《暗夜裡的傳燈人》(天下文化)。