奇美拉的實相與幻象

民族協和、安居樂業、王道樂土的滿洲國,就這麼成了民族差別、強制收奪、軍營國家的滿洲國。而且,此國家還是個國民不存在的複合民族國家,如馬賽克般模糊的國家。或者說,滿洲國只是個空有支配機構與統治組織的裝置國家。

不過,就算滿洲國是以支配機構進行國家形塑,在國民統合上的成效不彰,但並不表示其對國民統合或者國民形塑就漠不關心。或者應該說正因為缺乏國民統合的事實顯而易見,因此必須投入百分之一百二十的精力強制執行同化政策。不過其同化政策的最高標設定卻非皇帝溥儀,而是日本天皇。況且就連皇帝溥儀本身也歸依了天照大神及日本天皇,再加上滿洲國的國本已經定位為唯一神道,因此就算給國家成員同化的選擇對象,也不可能產生其他選項。

於是,變身為獅頭羊身的奇美拉——雖然9成都是日本血統——開始強迫自己邁向自我內部同化之路。

1937年,滿洲國公布學制,其中關於語言教育的基本方針為「基於日滿一心一德之精神,重視日語,為滿洲國語之一」。日語因此與滿語(在滿洲國禁止使用中文、中國人之類的用語,中文一律稱為滿洲語)、蒙古語並列為滿洲國的國語,且為滿洲國內所有地區必須優先修習的第一國語。即使在滿洲國的日本人未超過百分之三,還是訂下了「於任何學校皆必須學習日語,並以日語為將來滿洲國的共通語言」(滿洲日日新聞社,《昭和15年版 滿洲年鑑》)的目標。

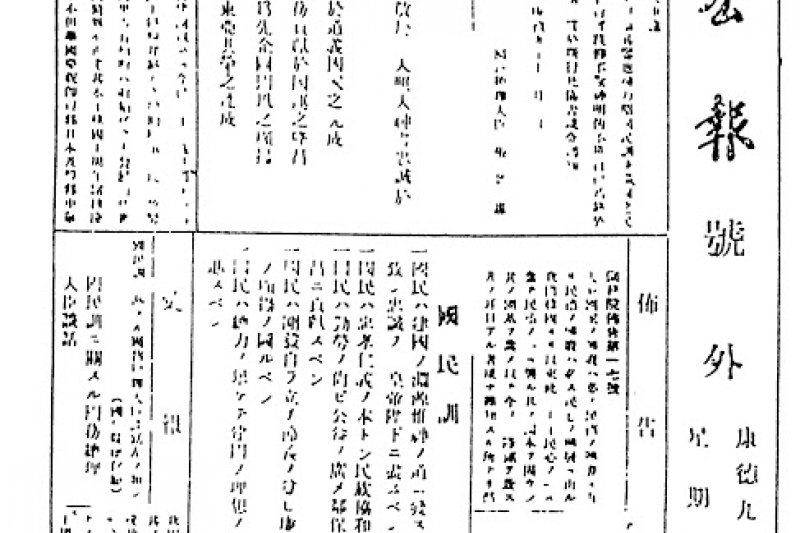

語言之外的另一個面向是宗教。滿洲國的人民被強制信奉連日本人都未必理解的惟神道。1945年為止,境內建立了295座神社供參拜,通過時還必須強制脫帽並致上最敬禮。各學校的校庭也搭建了建國神廟、建國鐘靈廟等,早晚皆須參拜。此外還有模仿天皇制的學校活動,校內設有奉安殿供奉皇帝的照片及詔書,火災時必須犧牲自己的生命守護,可說是一種擬似的天皇制。在日本與英美開戰的1942年12月8日,國務院以布告第17號公布了〈國民訓〉的制定。此〈國民訓〉的內容如下:

◎國民應崇敬建國之淵源,惟神道之天照大神,對皇帝陛下盡忠

◎國民應以忠孝仁義為本,建設民族協和之道義國家

◎國民應勤勞奉公,廣公益,鄰保相親,砥礪事業,以求國運昌隆

◎國民應剛毅自立,重廉恥尊禮讓,以顯揚國風

◎國民應全力以赴,實現建國之理想,往大東亞共榮之目標邁進

這訓辭明顯與1940年《國本奠定詔書》相仿,都將滿洲國的國本設定為神道教,強制滿洲國民接受日本神話,信奉天照大神。這與日本內地的〈教育敕語〉及1937年於朝鮮制定的〈皇國臣民誓詞〉是近似的事物。滿洲國〈國民訓〉於學校的操作如下:首先升起滿洲國旗(有些學校也會升起太陽旗),遙拜建國神廟、宮城、帝宮,祈求皇軍的武運長久及弔念戰歿英靈的安息,接著由校長致詞,內容主要為〈國民訓〉的朗誦與訓話,若訓話之中出現皇帝陛下、天皇陛下等語詞時,教師及全體學生都必須立正,訓話結束後則進行建國體操。

滿洲國軍也在日本人軍事顧問的指導下,進行類似的典禮儀式。首先遙拜建國神廟及宮城、帝宮,之後為皇軍祈福,和日本一樣朗誦由大元帥(皇帝)所公布的〈軍人敕諭〉及〈國民訓〉。對於這些儀式的運作,就連盡量不批判關東軍的溥儀之弟溥傑都忍不住激憤抱怨道:「誠惶誠恐恭迎天照大神……這種禱詞可以不要嗎?而且若沒背熟,馬上就遭到毆打,實在是太粗暴了!」(愛新覺羅浩,《「流轉王妃」的昭和史》)就連畢業於日本陸軍士官學校、晉升陸軍大學的溥傑都對於這種儀式感到痛苦,可以想見對於不懂日文的一般士兵,更是一種折騰。

另外,對於一般民眾,日本人的憲兵或者警察也常在各地抓人詢問「你是什麼人?」若不回答「滿洲國人」或者「滿人」的話,往往會被痛毆一頓。

那麼,這種近乎強迫式的「國民」意識的灌注,到底有沒有效果呢?1945年8月17日,即滿洲國解體的那一天,建國大學的朝鮮民族學生與中國人學生前往助教授西元宗助處道別,臨別時也說出了他們的感受:

朝鮮民族學生:「老師您知道嗎?除了出身濟州島的一、二個人之外,我們建大(建國大學)的朝鮮系學生幾乎都有加入朝鮮民族獨立運動的集會結社。我們認為在朝鮮真正脫離日本的統治後,日韓才有可能真正互相提攜。我們要回去朝鮮,為了祖國的獨立與重建奮鬥。」

中國人學生:「老師,我們每天早上都在建大進行遙拜東方的儀式。您知道當時我們心中想的是什麼嗎?我們想的是日本的『要敗』。遙拜之後是默禱,默禱在我們心中想是『磨刀』,磨一把打倒日本帝國主義的刀。因為在中文裡,默禱跟磨刀發音類似,遙拜與要敗也是發音相近。老師,我們有感受到您的善意,因此對您感到不好意思。不過,無論老師您對我們多麼具有善意……還是改變不了滿洲國是日本帝國主義傀儡政權的真相,這是個遺憾的事實。」(湯治萬藏編,《建國大學年表》)。

在8月18日滿洲國發布解體宣言前,奇美拉早已死去。首先失去生命機能壞死的部位,就在其中樞。西元宗助回想道:「聽了學生這麼說,我似乎聽到『建國大學』無情崩解的聲音。」(同前)確實,以建國大學為滿洲國培育「楨幹棟樑之材」(〈朕賜建國大學之詔書〉,1938年5月)的觀點而言,建國大學所砥礪的卻是一心盼望滿洲國瓦解及日本帝國失敗的學生思想,可謂教育的徹底失敗。但若從「體會建國精神的精隨,攻究學問的奧秘,培育身體力行實踐道義世界的先驅指導者人才」的建國大學的興學角度觀之,朝鮮民族學生所說的話,才是真正體會了民族和諧的道理,並身體力行的實踐者。換句話說,建國大學確實成功地培育了這樣的學生,建國大學「無情瓦解」的這一刻,也許正是證明建國大學的教育成功的時刻。

另外,中國人學生百感交集所說的話——「無論多麼具有善意……還是改變不了滿洲國是日本帝國主義傀儡政權的真相,這是個遺憾的事實」——不正說明了滿洲國的實質面貌嗎?同時,也是為奇美拉送葬最貼切的祭禱文。

但即便如此,如本書在序章時所述,無論是戰後還是一直到現在,認同林房雄所說「亞洲的歷史不會同意用西洋政治學的角度認定滿洲國是個傀儡國家」的觀點的人,依舊不在少數。不只戰後,戰前也有認為滿洲國絕非日本的傀儡國家,用西洋的政治學概念無法解釋日滿關係的看法。這類看法大多強調滿洲國作為一個獨立國家的正當性與日滿關係的特殊性。例如,不同意「支那總說滿洲國是日本的傀儡,也就是說對日本不具獨立地位」(金崎賢,〈取代三位一體制之物〉,《外交時報》,1934年8月15日)這種看法的金崎賢,對於日滿關係的解釋如下:

日滿關係原本就是歐美未曾見過之例子。就如歐美的政治學無法套用在滿洲國的王道政治上一樣,歐美的國際法也無法規範皇道國與王道國的合作,且原本就沒有必要。我等進行的是扶助歐美的政治學無法解釋的王道政治國家,彼此的關係是以王道為基礎,而非以法律為基礎,因此並非歐美的國際法可以規範的關係。

原來如此,依照金崎所主張的,誕生於歐美社會的政治學及法律學並無法適用於所有社會體制,強迫大家接受的態度是一種知識的傲慢,是一種知識的帝國主義。不過,若日滿關係真的是基於新的政治理念所創造出的獨特國際關係,那就應該提出足以說服歐美的概念體系來跟歐美的思想對抗。沒有做出這樣的努力卻一味強調「亞洲的歷史不會同意用西洋政治學的角度認定滿洲國是個傀儡國家」,難道不也是一種知識的傲慢,和另一種變形的知識帝國主義嗎?而且,不准將滿洲國視為傀儡國家的「亞洲歷史」,到底是哪裡的、怎樣的歷史呢?在這個歷史之中,不也包含了一直指責滿洲國是傀儡國家的中華民國,以及30幾萬反滿抗日軍,或者是前述建國大學的中國人學生的歷史嗎?每次提到亞洲,日本人總是拿來當作欺瞞的擋箭牌。如果不打算再讓自己進退兩難,在這個21世紀的今後,希望日本人不要再拿「亞洲」當成冠冕堂皇的理由,再次自欺欺人了。讀完這本書的人,對於奇美拉的實相應該多能加以掌握,對於其到底是否為傀儡國家這一點,也沒必要再鑽牛角尖了。在此另外提出一份史料,即關東軍司令官催促駒井德三出任總務長官時所說的話:「搞出了一個傀儡國家,卻就這麼逃掉,會不會太卑鄙了?」(駒井,《大滿洲國建設錄》)在一手促成滿洲國成立的二名當事者的心中,滿洲國原本就是個不折不扣的傀儡政權。記錄這個對話的《大滿洲國建設錄》於1933年由中央公論社刊行,可見,對於日本人而言,這同樣是個共識。

關於這個部分,在此想再提出關於日本人的「善意」的問題。在本書中也提起過許多次,無論是否對滿洲國的理想產生共鳴,我想這些努力讓滿洲國存在的日本人原本應該並非帶著「惡意」參與這個事業。也許這是我身為日本人的偏見,但我認為這些參與的人,應該都是基於「善意」的出發點。同時,對於本身的「善意」以及與「現實」的差距,也絕非渾然不覺。曾任總務廳次長的古海忠之在其建國10年以來的統治經驗中,如此憶述道:

站在這個國家的指導者立場,確實能感到位居中樞的日本人所面臨的「善意的惡政」的考驗。亦即,用日本的意識、性格、方法企劃執行的結果,卻往往走向失敗。(古海,〈建設十年的回顧與將來的展望〉,《滿洲建國側面史》)

即使察覺到惡政與失敗的事實,卻因為出於「善意」之故,仍舊堅持日本的行政比滿洲還要來得優越,而從未檢討改善。這種因為出自於「善意」而將滿洲國的統治正當化的論調,到了戰後仍然根深蒂固。例如,高工太平對於當時的生活,以如下的方式做結論:「滿洲國的政治對居民並非不好,只是在行政上欠缺同理心」,「尤其是法規的任意制定,讓滿洲人對於無法法治化的狀況感到不滿,甚至以『法匪』稱呼日系官吏,對於殖民地行政的不熟悉,成為日本人善意的過失」(高宮太平,《順逆的昭和史》)。

「善意的惡政」或曰「善意的過失」——是否因為出自於「善意」,一切就能獲得赦免?關於這方面值得探討的部分還很多。在此僅引用溥儀在其自傳中引用《尚書》的一文加以思考。

天作孽猶可活,自作孽不可活

自己造的孽,無論是出於怎樣的「善意」,終究無法逃開。

最後,這個曾經存在、卻消失解體的滿洲國,應該如何定位其在歷史上的意義呢?

滿洲國,伊藤武雄以「幻造國家」稱之,這個近代日本所創造出來的人造國家,原本應是某種烏托邦的理想,卻以最慘烈的現實之姿誕生。打著王道樂土與民族協和的大旗,混亂日本人的道德感,麻痺自我對於其他人種的感受性,是不可遺忘的錯誤。如滿洲國最後的總務長官武步六藏最後所不經意說出口的心聲,「滿洲國,其實只是陸軍的機密費罷了」(武藤富男,〈寄託滿洲國的夢〉,《思想的科學》,1963年12月號),也就是說,滿洲國說穿了恐怕只是陸軍機密預算下的產物。或者應該說,近代日本的歷史,從日清戰爭、日俄戰爭到太平洋戰爭這一連串的趨勢中,這都是個顯而易見的事實。或者說,滿洲國是日本與中國、蘇俄等鄰國之間關係下的一種凝縮的產物。又或者說,在兩次世界大戰之間,在共產主義正獲得極大共鳴的時代,滿洲國才獲得孕育出生的養分。也就是說,滿洲國與20世紀的各種課題,如世界大戰、革命、民族、亞洲、自壓迫中解放等問題環環相扣,息息相關。由這個角度思考,探討滿洲國的問題,就等於探討了近代日本的問題,也等於探討了20世紀這個時代的問題。

奇美拉,13年5個月的生命,就這樣隨著「帝國日本」一同幻滅了。