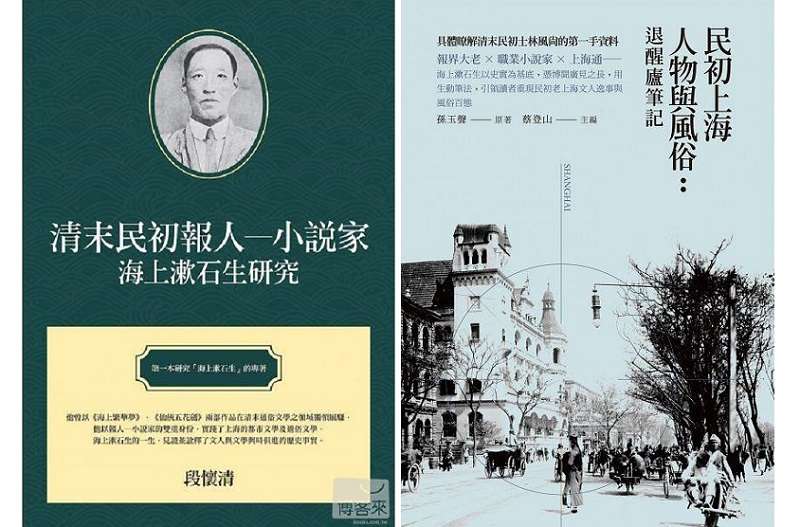

四、五年前上海復旦大學教授段懷清將《清末民初報人、小說家海上漱石生研究》書稿交給我出版,這是研究海上漱石生(孫玉聲)的第一本著作,彌足珍貴。雖然在這之前,大家都聽聞其名,但實際的資料卻少之又少。

孫玉聲的小說代表作為《海上繁華夢》,其他的小說也都出版過。我比較喜歡他的《退醒廬筆記》,由於他是「上海通」,因此書中除了文人墨客的軼事逸聞,亦有不少二十世紀初上海的史料。我重新整理時特別冠上《民初上海人物與風俗:退醒廬筆記》,於昨天(6月20日)正式上市。

該筆記是孫玉聲在《大世界》小報(該報1917年7月1日由黃楚九創辦於上海,孫玉聲為社長,總編為天臺山農。)的專文,自1925年2月7日起在《大世界》小報連載,時間長達一年多,後結集出版單行本,其中記錄了不少清末民初文人們的逸事趣聞。《退醒廬筆記》是孫玉聲「萃吾之才、之學、之識,仿史家傳記體裁,將平生所聞見著筆記若干萬字」,「精心結撰」而成(穎川秋水之語),由於作者乃當時名士,又與王韜、李伯元等社會賢達相知莫逆,故該書被稱為「具體瞭解清末民初士林風尚的第一手資料」。──蔡登山

試論報人—小說家海上漱石生

海上漱石生(孫家振,字玉聲,號漱石,別署漱石生、海上漱石生、海上劍癡等,以海上漱石生最為著名,1864-1939)一生的經歷,似乎很好地見證並詮釋了清末民初滬上文人與文學與時俱進、自我調適的歷史事實,亦從一個角度,對眾說紛紜莫衷一是甚至屢遭詬病的「海派」這一名詞提供了一個注腳。按照海上漱石生自己所的說法,如果將他的文學生涯與報人生涯都從1890年代算起的話,一直到1939年去世,海上漱石生的職業小說家、職業報人生涯均長達近50年。在此其間,海上漱石生的職業生涯自報人始,以小說家終; 自大報報人始,以小報報人終。 這種職業報人和職業小說家的道路,在當時均有引領時代的探索意義與價值。

而對於海上漱石生的評價,一直以來亦有兩種標準。這兩種標準分屬於「舊派小說」陣營和「五四」以來的新文學陣營。在前一種語境中,海上漱石生一直被視為民國「舊派小說」陣營中之一員, 不過是很老的前輩,這在范煙橋、鄭逸梅、嚴芙孫等人的相關文獻中均有表述。而在後一種語境中,或許海上漱石生可以列入魯迅所謂近代以來滬上「狹邪小說家」之列,這一說法事實上亦得到了胡適的加盟肯定。

在「五四」新文學的語境中,民國「舊派小說」與「五四」新文學無疑是處於較為激烈的衝突甚至一度敵對狀態的——「五四」新文學宣導者們一方面要與反對新文學運動的保守派進行論戰,另外還要對以民初「舊派小說」為主的通俗文學派進行批判。但是,從晚清發軔的「舊派小說」,以開埠口岸都市為中心,以新興市民階層為讀者對象,以都市現實生活經驗為主要描寫表現內容,以言情小說、社會小說、歷史傳奇小說、武俠小說、翻譯小說、偵探小說、短篇小說及筆記等小說類型,推動了清末民初都市通俗文學的發展繁盛,並成為與傳統文學、「五四」新文學一度三分天下的近現代文學格局中之一翼。

在上述「舊派小說家」中,海上漱石生並不僅僅以其《海上繁華夢》、《仙俠五花劍》這兩部作品而在清末通俗文學之類型小說領域一度獨領風騷, 其報人—小說家的雙重身份及長達五十年的報業—文學實踐,某種意義上對於理解認識晚清以來滬上之都市文學及通俗文學,似乎更富於歷史意義及參照性。

豈獨繁華夢著行

換言之,對海上漱石生報人、小說家中任何一種身份予以解釋之時撇開對於另一種身份之必要關注,應該說都不能很好地瞭解認識海上漱石生,也不能很好地認識瞭解以海上漱石生為代表的晚清滬上報人—小說家這一具有鮮明近代特色的文人群體。具體而言,要對海上漱石生的小說進行考察分析,海上漱石生的報人身份及報人經驗是一個不應迴避的話題。其中尤為值得關注的一點,就是這種職業與文化身份對其小說實踐所可能產生的影響。與一般報人相比,海上漱石生的報人生涯和身份持續時間長,且先後在《新聞報》、《申報》、《輿論時事報》等滬上有影響力的大報擔任主筆或總編纂,這種經歷與其小說家經歷在時間上亦多有交集重疊。報人的言論方式與小說的敘事方式之間究竟會在同一主體產生怎樣的拉扯力或向心力呢?

不僅如此。海上漱石生的文本書寫形式,並不僅限於報紙論說文或長篇章回體小說,儘管這兩種形式是他作為職業報人和職業小說家的主要文本表現形式。在此之外,海上漱石生還是一個隨筆小品文作家、一個舊體詩人, 一個大報、小報上的重要專欄作家。儘管可以說上述文學身份彼此之間並不完全協調一致,甚至也可以說這正好與近現代之交傳統文人向現代作家身份與寫作方式的過渡轉型密切相關,但在其50年的寫作生涯中,中國的文學環境與政治社會文化環境均發生了顯而易見的變化,海上漱石生的報人—小說家經驗,既是上述變化歷程的見證,亦從一個角度折射出清末民初文學處境的複雜多樣,以及作家們為因應上述處境所表現出來的驚人適應力和創造力。

其實,同時代的作家們對於海上漱石生在報業、文學兩個領域的貢獻,要比後來者的評價高得多。而且這些肯定性評價,亦多集中於報紙與文學的啟蒙作用與社會改良事業。

德清姚壽慈奉和漱石生六十述懷詩中有「談兵杜牧橫無敵,憂國陳東恨不平。沉寂山河驚欲動,刷新宇宙望終成。神州振起推先覺,豈獨繁華夢著行」,並自注云,「先生主《新聞報》時,適有中東一役。所輯論說皆激昂慷慨。變法圖強,新民事業,應推先覺,不僅以著有《海上繁華夢》著稱矣。」 可見在時人眼中,孫玉聲並非僅僅是一個聞名於時的通俗小說作家。

或許對於孫玉聲作為啟蒙思想者與通俗小說家之事功評論,直到今天仍會有不同認識。這不僅與評論者的文學觀有關,也與對於文人或作家的社會定位有關,甚至也與對於晚清以來的文學發展史的總體判斷評價亦不無關係。不過,無論在上述任何一種評論語境中,海上漱石生的身份都不是也不應該是單一的。

*作者為上海復旦大學教授。著有《白璧德與中國文化》、《〈中國評論〉與晚清中英文學交流》、《傳教士與晚清口岸文人》、《蒼茫難盡東西界》等。本文選自新著《清末民初報人─小說家:海上漱石生研究》(獨立作家出版)。