新冠肺炎疫情之流行,要脅著人們的性命,打亂了各地原先的生活節奏,造成全球民眾聞之色變、個個人心惶惶。2020年3月19日,於台北市發生一名印尼籍移工因發燒而至小型醫院就診,在轉診的過程中疑似以為護理人員要報警抓他,進而逃跑。此新聞一出,立即招來許多民眾的討論:

輿論一面倒的盡是對失聯移工逃跑行為的不諒解,希望政府將其遣送回國,甚至出現不堪入目等字眼。然而在看見移工逃跑事實的表面,其背後所涉及的問題,卻是重要但未被重視的謎團。

疫情下外籍移工在台處境

截自今年五月,全台外籍移工人數有707,308人,失聯移工總計則有48,449人。在這場疫情下,由於印尼籍失聯移工就診逃跑事件,外籍移工與失聯移工頓時成為了眾人討論的對象。大眾對外籍移工的固有標籤化,使他們除了無法順利融入台灣社會,語言與文化的隔閡也一再打擊著他們;失聯移工則似乎成為了疫情潛在風險的眾矢之的,也有提出要藉此機會徹底清查失聯移工的言論。以下三點將由現況討論疫情下外籍移工在台的處境。

一、口罩政策之於外籍移工

隨著疫情持續升溫,指揮中心於2月6日採實名制口罩販售,人民須持健保卡至健保特約藥局購買口罩;至於外籍勞工及移工,指揮中心回應,有在台工作之事實就會有健保卡,因此也可憑健保卡購買。但若為逃跑的失聯移工,他們在無法取得健保卡的情形下,便無法購買口罩,除了損及他們的權益,更使國民對失聯移工產生可能成為防疫破口的疑慮,進而加深對失聯移工的不友善。而政府不久前推出口罩2.0預購制度,卻沒有外語版可供使用,移工自行操作上恐有困難。口罩政策制度在這次疫情下對外籍移工除了有程序操作上的困難,對失聯移工則缺乏完善的配套措施;而移工由於工作時間因素,時間上很難配合領取口罩,這些問題都對外籍移工們產生領取防疫物資上的結構限制。

二、看病困難與擔憂

儘管有在台工作事實的外籍移工便會核發健保卡,但由於語言與文化隔閡,常使的他們的病症無法被準確了解;若再碰上不予請假的無良雇主與仲介,將使他們面臨兩難的窘境。失聯移工則因為無法取得健保卡,若前往就醫恐被通報,屆時將強制遣返回國;由於擔心在台工作機會被強制剝奪,更使的失聯移工生病時往往一拖再拖,延誤治療的黃金期限,也可能使疫情在不知不覺間逐漸擴大。

三、對外籍移工的歧視性言論

在失聯移工就診逃跑的新聞發布後,陸續有民眾認為所有失聯移工應遣返回國,甚至對其膚色、種族做出汙名化的言論,顯示現今台灣社會依舊帶著有色眼光看待這些外籍移工;而由於外籍移工來台從事的常為高風險、高工時、低工資的工作,加上文化資本的差異,也使這些移工被賦予較低階級的標籤,工作的同時也面臨著生命危險,移工因此失去性命的新聞也層出不窮。雇主與仲介對移工的剝削往往是其出走的原因,成為失聯移工的他們則更不被社會所接納與理解,過著逃跑的生活。

新聞標題悄然形塑閱聽者之思考方向

在資訊爆炸的時代,訊息的流動與更新速度超乎我們的想像。新聞是傳遞資訊的媒介之一,閱聽人不必在事發現場,透過閱讀新聞便能獲得異地的即時資訊。新聞媒體業的競爭可說是日益激烈,為了獲得第一手的獨家資訊,不惜透過跟追當事人、設計聳動的新聞標題、內文誇大的用詞等等來吸引閱聽者的目光,促進對該事件的討論。

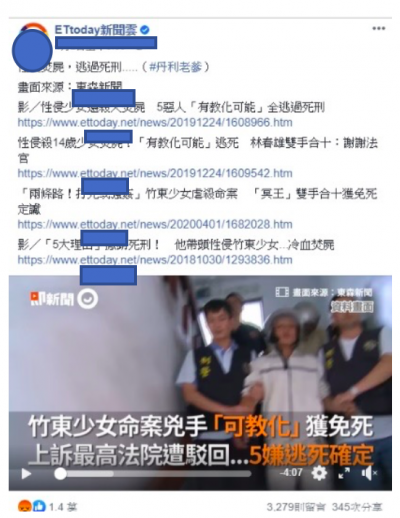

以此次移工逃跑事件的新聞標題為例,其所涉及的議題有三個方向:一是移工可能為疫情的帶原者,其逃跑的行為造成民眾對於疫情恐擴散的恐慌;二是移工逃跑的動機,也就是行動者為何要逃;三是什麼樣的因素使這名移工必須躲避警方的追緝。很可惜的媒體報導只就逃跑這個事實結合疫情恐散播之可能性,呈現在閱聽人面前,而未就後兩者做深入分析,導致輿論一面倒的就事實表面之逃跑行為進行譴責與撻伐。又如以往犯下重大刑案的法院判決結果,媒體經常以「連續殺人又棄屍 OOO「有教化可能」逃過死刑」為標題,告訴閱聽者法院最終判決結果,讓輿論指向法官判決與所謂的司法不公,而判決書所整理的脈絡化分析往往為人所忽略。

媒體報導固然須符合事實,但卻很少能引起閱聽者試著去了解其背後複雜的結構性問題,也就是解構再建構的能力,致使類似事件持續的在生活周遭層出不窮,閱聽人卻無法整理出脈絡化的理解與個人詮釋,只就事件的表面或是結果,進行毫無建設性的虛質批判,而依然對社會現況改變沒有實質幫助。

台灣外籍移工現況與分析

根據移民署的資料顯示,截自今年五月,全台外籍移工人數有707,308人,失聯移工總計則有48,449人,相較前幾個月的資料,台灣的外籍移工與失聯移工的總數仍持續攀升著。隨著資本主義的發展以及擴張,全球人口流動之現況已可說是稀疏平常,為了複製資本主義的生產以及再生產,便須維持現有條件方能持續運作;台灣企業經營成本漸漸提高,加上國民平均所得上升、教育程度的提升以及對生活品質之想像與要求,受雇者在求職時自然會對薪資有最低限度之需求。而為了維持一定的利潤,資方便轉而雇用薪資較為廉價的外籍移工。

外籍移工會選擇來台工作,除了經濟的推力與拉力、自由市場之供需法則,也可能和尋求更好的工作機會有關。有些國家屬於未開發或開發中國家,以第一、二級產業為主,以經濟層面而言薪資可能過低,來台灣工作是個謀求更好發展的機會,工作機會也相對較多。

行動者為何要逃?

以此次印尼籍移工逃跑事件為例,若他為失聯移工,被查緝後根據《就業服務法》相關規定,將會被遣返回國。遣返回國不但會使行動者頓失經濟來源,其配偶與孩子也將成一大問題;也因外籍移工並非本國國民,無法享有國民的基本權利,這些移工一旦成為失聯移工,其自身與配偶、孩子將成為所謂的黑戶。在無法受國民基本教育且無法去醫院看診的情況下,階級複製便很難改變;在種種的社會性結構問題底下,有許多問題將成為惡性循環,例如居家分娩、就業條件的劣勢以及剝削、權益的被剝奪⋯⋯。

台灣政府與仲介對外籍移工就像是權力施展的呈現。制法者形塑一個看似合理的意識形態,藉由對外籍移工的控制與規範,達成利益的單方面權衡,剝奪了外籍移工的個體展演;外籍移工團體則成為特定的主體,卻無法或難以對掌權者進行反制或抗爭。《就業服務法》裡的幾項規定,便體現了外籍移工如何被牽制:

(1)限制性引進:僅某些產業或職業允許引進外勞。

(2)時間限制:初期規定兩年,得延展一年,後改為三年,得延展三年。 (3)限制參與國內勞動市場的自由:外勞不得任意轉換雇主。

(4)限制居住地點:除非獲政府許可,不得改變居住地點。

(5)限制引進來源國:由政府選定少數來源國;除漁工外,嚴禁引進大陸勞工,亦即,嚴禁大陸勞工「登陸」台灣

(夏曉鵑(2005)。全球化下移民/移工問題。(Oct.14, 2005))

除了上述規定,移工常面臨高工時、低工資、沒有休假等等惡劣的勞工環境,其勞力付出並沒有實質反映在薪資待遇上。在種種結構性的問題之下,不平等的僱傭關係,使的移工既無法轉移雇主,也因合約的束縛無法逕行離開,進而有逃離既有體制、四處打零工維生的失聯移工出現,也使的移工持續處於劣勢的局勢,卻因權力的擴張而無法使用反制的方式保護自己的權益,成為一般民眾習以為常的「日常生活」框架。

外勞、移工的標籤與汙名化

「外勞」是目前較常被用來稱呼來自東南亞地區的外籍移工的名稱。隨著產業結構的變遷與國民所得提升,越來越少人願意從事技術層面且薪資較低的工作;而企業為了壓低生產成本獲取更高的利潤,進而壓低藍領階級工人的工資,雙重因素的交織影響下,外籍勞工的引進正好填補了此空缺,也因此外籍移工所從事的大多為高工時、低薪資、甚至是高風險的工作。

外籍移工來到台灣除了有語言上的隔閡,還有文化上的差異尚須克服與適應。也由於風俗民情的不同,再加上大眾對東南亞地區普遍存在著落後、衛生環境不佳、媒體對於移工的犯罪行為放大檢視與報導,形塑本國人民對外籍勞工的刻板印象,外籍勞工這個名稱被汙名化。在2019年移民署因應各國慣用語,將外僑居留證上的居留事由的「外勞」更名為「移工」,希望帶動社會更友善、尊重與包容的用語:

近年從人權團體、社福機構到政府也呼籲以「移工」這個相對中性的名稱,來稱呼這群從海外移駐到台灣工作的人。將「逃跑」、「逃逸」改成「失聯」、「無證」,也是類似的邏輯,希望用較為中性的字眼取代有強烈指責意味的詞彙,進而扭轉社會大眾長年以來對移工的負面印象,讓台灣成為一個更友善尊重的環境。(Allison(2019)。移工罪與罰:那些血淚交織的在台工作日。)

從外勞到移工的名稱轉換,可以帶來的思考點是,外籍勞工原本也是中性的詞彙,諸如外籍老師、外籍遊客等等,如今因社會對於外籍勞工存在著異樣眼光,帶著歧視與不尊重的心態去看待外籍勞工,而嘗試以更名的方式期待社會拋去長久以來的不友善,可以預見的是移工這個名稱在不久的將來也會淪為外勞一般,成為另類的負面標籤。

他們是他們,我們是我們

外籍移工始終很難真正的融入台灣社會,由於種族中心主義的自我優越感,對於身分相較低階的藍領工人會被認為缺乏成為我們的要件,尤其是東南亞地區的移工。在當代社會本就存在階級主義,若再加上對種族的歧視,便成為雙重的階級主義凝視,間接形成更低等的社會底層。談接納、平等對待本身並不容易,兩者為不同國籍的人是事實,在法律上也有明確的居留規範,要以同一標準來看待實屬不可能之事。

結語

新冠肺炎疫情下,外籍移工與失聯移工的議題再次浮現檯面。外籍移工為台灣創造了許多經濟產值,但外籍移工所碰上的語言與文化格閡等適應問題,及其所面臨的高風險、高工時、低工資的就業環境,往往是他們在來台前始料未及的;而這些外籍移工在各國也產生汙名化的情形,賦予他們特定的標籤,剝削來自第三世界的廉價勞力,形成階級間的不對等。外籍移工為了尋求比原先國家更好的生活品質以及經濟能力而來台工作,但其碰上不對等且不合理的要求,往往只能接受;對於外籍移工所面臨到的問題,政府除了透過修法,也應設法改善移工逃跑的惡性循環,看見他們所碰到的不對等,還給他們穩定的就業品質,提供就業保障與醫療資源,使移工來台工作也能維持一定的尊嚴和保障。

參考資料

Allison(2019)。移工罪與罰:那些血淚交織的在台工作日。檢自https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/477/article/8543(Sep.27, 2019)

林芷儀(2017)。【投書】連法律都歧視藍領工作者?外籍勞工的悲歌。檢自https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/52/article/6237(Oct.19, 2017)

中華民國內政部移民署全球資訊網(2020年3月17日)。外國人申請辦理或展延、補發外僑居留證或居留原因變更送件須知。移民事務署.居二科

夏曉鵑(2005)。全球化下移民/移工問題。(Oct.14, 2005)

陳璽鈞、李宇承。【新聞剪報】「無國籍孩子何去何從?」小小人球 黑戶寶寶悲歌。檢自https://www.twhhf.org/archives/8280(Apr.1, 2019)

*作者為國立清華大學計量財務金融學系雙主修人文社會學院學士班學生