身為電影攝影師,我學到做這一行要懂得變通,要了解每個導演有各自不同的拍片方式。然後我發現,藉由學習去適應任何風格,我漸漸成為一個成熟的電影人。

Interview

我小時候是停格(stop-motion)動畫大師雷.哈利豪森(Ray Harryhausen)的頭號影迷,所以可以說是它帶領我進入電影的世界。十一歲左右時,我會跟我哥安東尼歐一起用彩色黏土做怪獸,後來知道我們能透過停格攝影讓這些怪獸動起來。

我父親有一台8 釐米的Bell & Howell 攝影機,我們用它學會了怎麼曝光和運鏡,從此改變了我的人生。只是那時候,我還沒認真考慮未來以電影為業,因為我住在墨西哥,家族裡也沒人從事電影業。我從沒想過這種可能性,只是很喜歡拍一些科幻故事短片。後來我發現特效的神奇,設備升級到超8 攝影機,開始嘗試配上聲音,也學會剪接、反轉畫面。我們還在膠卷上製造刮痕,好做出雷射、爆破之類的效果。當時我們是這樣克難在玩電影。

我在墨西哥市讀電影學校,只是為了有機會能繼續玩電影,繼續拍我的短片,可惜那間學校後來關了,我只好開始在一間照相館工作,負責沖洗照片和搬運設備。我替娜汀.馬可瓦(NadineMarkova)工作,她是靜照攝影師,也是我的「導師」。

在她手下工作快一年時,她以攝影指導身分接了一部電影,片名是《歡迎瑪莉亞》(Welcome Maria),要在洛衫磯拍攝,就讓我以攝影團隊學徒的身分一起過去。就是從那時候起,我愛上了電影攝影。我還記得當我走進攝影車,聞到那些裝備的味道,聞到攝影機的機油味,忍不住脫口而出:「就是這個。」這件事,我永遠都不可能忘記。

於是我去上了另一間電影學校,很清楚自己想成為電影攝影師,但我對導演工作仍然很有興趣。在電影學校的第一年,幫其他人執導的電影掌鏡是很開心的事,而我也導了自己的電影—雖然我同樣樂在其中,但我真的很喜歡掌鏡時操弄那些技巧的感覺,還有過程中展現的活力,例如打燈、準備好攝影機,這些事都讓我非常興奮。

我記得那些以導演為目標的學生都很正經八百,想走攝影這條路的人則是玩得很開心,沒人在意你做了什麼或沒做什麼。我覺得這樣更刺激、更好玩,而且我覺得自己很幸運,因為那個時代沒有太多學生想當電影攝影師。事實上,我們班上十二個人當中,只有兩個人想走這條路,所以我們有很多機會拍攝。然後,我在電影學校拍的影片引起一些製片和導演注意,於是以新手的身分開始接到工作。

進入業界後,我發覺跟過去在電影學校的差別沒那麼大。當然,設備和預算都大不相同,尤其是預算,但是就責任這方面來說,我感覺跟在學校是一樣的。拍片是不成功便成仁的事;你幫朋友拍的影片可能效果很好,也可能曝光不足—這種事向來成敗在此一舉。因此我總是跟電影學校的學生說:「在學校時放手去玩你想玩的,離開學校後也要繼續樂在其中。」

電影學校不是在為你將來的「成功」鋪路—我覺得,它跟出社會是連貫的同一個過程。當你已經在業界拍片了,其實你還在電影學校,因為你每天都在學習。這兩者之間沒什麼差別,只除了我的老師換成了同行的電影攝影師而已。

第一次讀劇本時,我會當成單純的故事去讀,盡量不去想攝影的事,雖然這其實很難避免,因為我連在生活中都會隨時注意周遭的光線。但是讀第二次時,我會開始想像:「我可以怎麼在視覺上呈現這個?」然後我會開始找參考影像。雖然我自己收藏了不少攝影書,但通常我會去攝影專門書店,讓自己感受書上那些影像的概念,一本翻過一本,一本又一本。

很多時候,當我看著那些影像時,我其實不是很清楚為什麼有些影像會使我覺得很驚奇,但有時我會看著某個影像,心想:「喔,這顏色很適合這種和那種場景。」然後我會拿去彩色影印,整理成一份後拿給導演看。另外,在跟導演討論之前,我會做一份自己的鏡頭表,提供我的想法給導演參考,再一起從這裡著手。有時候,導演抱持著完全不同的想法,也有時候是從我們各自的想法重組出一個混合版。也許最後是決定採用導演的想法,但是對我來說,提出自己覺得怎麼拍攝每一場戲是個好的起點,從這裡出發,跟導演一起設計出一部電影的風貌和感覺。

跟阿利安卓.崗札雷.伊納利圖合作時,我們會一起坐下來做各式各樣的鏡頭表;我做我的,他做他的,然後對照、討論彼此寫的東西。我們倆合作過的每一部電影,其實都經過縝密的設計。儘管因為手持攝影讓電影看起來很即興,好像只是隨機捕捉正在發生的事—這正是我們想達到的目的—事實上,一切全都在我們的計畫中,尤其是轉場、一場戲的開頭可以怎麼剪接、結尾可以怎麼進入下一個不同場景。

我們已經拍過幾部結構很複雜的電影,但事前我們就知道要怎麼統整每一段。我們會設計好呈現一場戲的方式,而且,如果感覺能夠巧妙地切入,有可能會用另一個故事進入下一場戲。這就是為什麼我們要列各種鏡頭表的原因。

有些導演不列鏡頭表,例如李安。他的拍片方式是當天先看演員彩排,而我通常是跟著思考適合的拍攝角度,然後有時他可能會針對我們事前討論過的某個拍攝方法想到什麼。過程中,這些都沒有用筆紙來記錄。對於取景、攝影機的位置或鏡頭,他都超級明確,比如他會確切指定要32 釐米的鏡頭,還會要求場務領班在地板上標出記號、測量攝影機的距離。對我來說,那是截然不同的拍片方法。

本來我很不習慣,但那是他的方式,於是我學著跟他那樣合作。毫無疑問,他的眼光無比精準,所以他要求的每件事都完全合理,那樣很棒。在我合作過的所有導演裡,他可能是要求最明確的一位。其他的導演會跟你討論像焦距這樣的事,不太會指定鏡頭,但李安是超級明確。對他來說,27 和25 釐米全然不同,一定要27 釐米,那才合乎他的想像。身為電影攝影師,我學到做這一行要懂得變通,要了解每個導演有各自不同的拍片方式。然後我發現,藉由學習去適應任何風格,我漸漸成為一個成熟的電影人。

至於我跟奧立佛.史東的合作,他不只是個完全開放討論的人,還很期待他的團隊盡量提出各種想法。這種合作方式真的讓人很興奮;一方面他當然有自己的想法,另一方面他也期待你提出像是「如果這場戲這樣拍,你覺得怎樣?」的意見。每個部門都可以提議想怎麼拍攝,然後這些想法會來來回回地激盪。

跟奧立佛合作,我可以設計強烈的攝影風格,跟李安合作,重點則是內斂—這兩者就像用ASA 200 和400 底片的差異。和李安一起拍片,我會用比較纖細的方式,而我也很喜歡這樣。

跟他們兩人合作,就好比搖滾樂對上弦樂四重奏。身為電影攝影師,我很享受這種機會,跟擁有不同拍片手法和能量的導演合作,讓自己成為左右開弓的好手。

我幾乎都是親自操作攝影機。直接感受演員的能量是非常重要的事。我在墨西哥學到的電影攝影就是這一套,所以這變成對我而言再自然不過的工作方式:我會同時操作攝影機、設計燈光、排練怎麼運鏡,弄清楚什麼東西會入鏡、什麼不會,我沒辦法切割這一整套過程,一定要兼顧並行。

但原因不光是這樣,這就好像—我不會作音樂,但假如我會作曲,完成後交給別人演奏⋯⋯雖然行得通,但操作攝影機對我來說就像演奏樂器一樣。你會真的感覺到,自己是第一個看到演員演出的人。你會受到比任何人都還大的衝擊,因為你就身在現場,感受著那股能量,而它一股腦地往鏡頭貫入,也就是,進入你的眼裡。

所以說,這是很情感性的事。我喜歡親自操作攝影機,因為它把我和故事、演員連結在一起。這

是很讓人興奮的事,對我來說是很棒的體驗。

阿利安卓喜歡手持攝影的自然感和自發感,以及攝影機融入場景中的感覺。這多少可以使觀眾感覺他們是其中的一個角色或參與者。不過,在我們一起拍電影之前,我們也合作拍過很多廣告片,從來沒用過手持攝影的方法。

阿利安卓是能量很強的那種人,我覺得手持攝影才能在視覺上詮釋出足以匹配那種活力的調性。別的導演可能會說:『移動攝影機,這樣看起來才有動感。』坦白說,那不是我喜歡的方式。我會看場面本身動起來時,才跟著移動攝影機。與其刻意地說:「我們用手持攝影來表現!」其實我會盡可能讓攝影機保持穩定。

話是這麼說,當你非得扛著攝影機狂奔時,那你也只能豁出去了。在《最後的美麗》裡,警察追逐路邊攤小販那一段全是我拍的,我的天,不誇張,一個不小心我就會掛掉—我是說真的死掉,不是比喻而已。你要怎麼拿著攝影機倒著跑,跟拍一個全速往前跑的人?我跟場務領班和阿利安卓討論了很多,而我心裡有數,我絕對跟不上,而且,那樣子倒著跑絕對是很危險的事。

於是我試了各種方法,最後決定借助一台小型高爾夫球車。我們拍了演員跑過去的幾個鏡次,阿利安卓不滿意,對我說:「不行,看起來太完美了。」我回他:「拜託,攝影機一直跳來跳去的耶!你說『完美』是什麼意思?」

最後,他說:「那改成用單手拿攝影機。」於是我照他說的拍了幾個鏡次。當然,演員一定會追上我,我必須加快速度,所以我安排一個人在後面顧著我。有一次,我不知道被什麼東西絆倒,整個人往後飛出去,幸好場務領班接住我,而且我運氣好沒摔到攝影機,但老天,我是真的嚇壞了。我是說,想像一下,用全速像那樣子往後倒⋯⋯但阿利安卓就是這樣不計代價要拍到他要的鏡頭,什麼事都無法阻止他。

有些時候,我必須想辦法讓女演員在銀幕上看起來更迷人,而我樂此不疲。例如《破碎的擁抱》中的潘妮洛普.克魯茲(Penelope Cruz),我仔細研究了她的臉龐,為她設計出最好的燈光。我們試拍很多次,從各種角度幫她打光。讓觀眾像片中角色一樣愛上她,是很重要的事。

不過—我這樣說可能會害自己丟了飯碗—讓主角看起來很漂亮,照理說是電影攝影師的一大職責,但我不認為這是絕對必要的。

就某些電影來說,這確實是必要條件,例如《破碎的擁抱》或《色,戒》,但更重要的是,它必須適合角色,要說得通。比如在《色,戒》中,湯唯飾演的女主角必須扮演兩種人;一方面,她要假扮成一個世故女子來勾引男人,這時她就必須看起來美豔動人,另一面的她則是學校裡的醜小鴨,所以我打光的方式有所不同。又或者是在《街頭痞子》裡,金.貝辛格(Kim Basinger)是個美女,但我沒幫她打那種讓她豔麗奪目的光,因為她演的是一個住在拖車營地、歷經滄桑的女人。那種光不適合她的角色。拍攝演員必須從整體來考量;我會跟導演討論要怎麼拍,然後我們會決定必要的方式。

同樣的,我認為「好的」攝影不盡然就是「美麗的」攝影。通常大家都這麼想,說到「好的」攝影,就會說:「真的好美。那些影像真漂亮。」但我覺得不是那麼一回事;影像應該要能感動人心,並且能讓故事進行下去。我喜歡被感動。如果我做的事能夠打動人,真的讓我覺得很興奮,所以我才會被那些情感豐富、令人心情激動的劇本所吸引。

小時候,我把我們用停格手法創作的怪獸影片給朋友看,當他們看到真人大小的怪獸突然出現在投影布幕上時,又是尖叫又是大笑,然後往四處逃跑。這件事讓我發現:光是用一台攝影機,我就能把他們逗得這麼開心。從看到他們這種反應的那一刻起,我就立定志向:「這就是我想做的工作。」

《色,戒》LUST, CAUTION, 2007

「李安非常在乎逼真的程度。」普里托表示。「我們在現代的香港和上海拍片,那些地方非常現代,要讓它們看來像一九三○年代是很困難、複雜的事。」想準確捕捉到那種時代氛圍,需要「結合視覺特效,有時候則是利用角度來避,或用美術部門的道具來遮。」

寬螢幕 VS. 1:85畫面比例

了解故事的視覺元素

「我一開始跟李安討論《斷背山》(圖01-04)時,有一次談到了電影畫面比例的問題。」普里托表示。「一般來說,大家的第一反應會是:『拍寬螢幕吧,畫面比較壯闊。』但是開始深入討論後,我們意識到:首先,這是跟一座山有關的故事,而山是垂直的。然後是,角色的肢體語言很重要,而故事基本上是關於那兩個男主角。於是,我們覺得把這兩個人放在1:85 的畫面比例裡最適合。在我們看來,這種山景和天空的構圖,用1:85 的畫面比例來呈現更合理。我們很清楚,這是很重要的視覺元素—不只對於呈現電影的背景地點來說是如此,就故事來說也是。我們有必要去感受這些角色所在的環境。」

表現出內景和外景的不同感覺

為了做出兩個牛仔在斷背山上的經歷與他們居家生活之間的區隔,普里托使用美國標準協會指數(ASA)50 的底片來拍攝山景。「這種底片很質樸,很乾淨,基本上沒什麼粒子。至於故事的其餘部分,我是用ASA 500 和250 的底片,畫面的粒子比較粗。我沒有刻意做什麼,那個差異非常細微,但確實粒子比較明顯。總之,我只是想讓觀眾感覺可以呼吸到山裡的清爽空氣。」

《街頭痞子》8 MILE, 2002

這部電影的燈光設計和色彩配置,受到藝術家迪亞哥.里維拉(Diego Rivera)一幅描繪美國汽車業的壁畫所啟發。該作品目前展示在底特律藝術協會(Detroit Institute of Arts)。

普里托表示:「這幅壁畫的色彩很強調青色,帶點藍的青色,陰影的地方用綠色表現,我想是因為考慮到工廠這種場所的光線。後來我開始為《街頭痞子》試拍時,試驗了各種沒修正色溫的螢光燈,來打造那種青色的色調。」

《破碎的擁抱》BROKEN EMBRACES, 2009

普里托再三強調,攝影指導首要且最重要的任務是實現導演對電影的想像。這一點,在他幫阿莫多瓦拍攝的《破碎的擁抱》中表露無遺。

「這是阿莫多瓦的電影,看起來就要像阿莫多瓦的電影。」普里托說。「我希望自己可以了解導演的觀點,可以全力支持他,所以我會思考:『好,為什麼你會這樣反應?為何你會這樣想?』我想探究這些事,也想了解這位導演的獨到之處。我不想破壞他的風格。」

《靈魂的重量》21 GRAMS, 2003

操作攝影機,除了體能上的需求之外,普里托也必須應付突如其來的情感面衝擊。

「在攝影機後頭,我有好幾次感動到掉淚了。」他坦承。「甚至有時候很難繼續好好操作攝影機,因為觀景窗上滿是我的淚水,心情激動到身體跟著顫抖起來。在拍《靈魂的重量》時,這種情況發生過兩次。娜歐蜜.華茲的演出,觸動了我內心的某種情感。」

普里托表示,現在他已經比較能夠控制自己的情緒了,但仍全心投入拍攝中。

「尤其是用手持攝影方式拍攝的電影,攝影機的節奏完全由演員的節奏支配。我會在攝影機後頭跟著他們的氣息同步呼吸,但這真的會讓我全身精疲力竭。我想再過不了幾年,我大概就沒這種體力了。」

《最後的美麗》BIUTIFUL, 2010

在《最後的美麗》中,普里托會視該場戲的目的所需要,用變形或球型鏡頭(spherical lens)來改變景深和影像的質地。他也用了C 系列光暈鏡頭(Cseries flare lens),而且原因無他,正是為了這種鏡頭對著光源時會生成超大的光暈。

這些不同的鏡頭能讓普里托和導演伊納利圖標示出哈維爾.巴登(Javier Bardem)這個角色的演進,從拚命想要繼續控制住一切,到接受自己的命運。

羅德里戈.普里托簡介

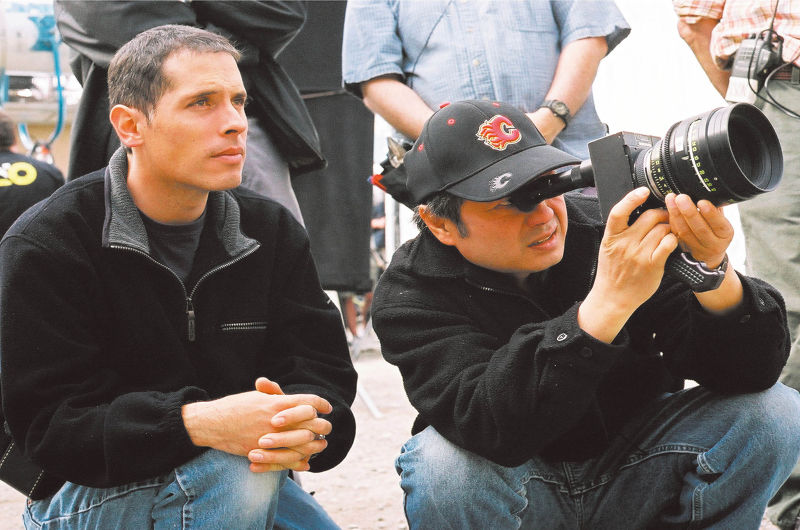

羅德里戈.普里托出生於墨西哥城,以拍攝短片和廣告片起家,十幾年後,因《愛是一條狗》(Amores Perros, 2000)中的大膽表現受到世界矚目。那是他與導演阿利安卓.崗札雷.伊納利圖合作的第一部電影,後來他們繼續合作了《靈魂的重量》(21 Grams, 2003)、《火線交錯》(Babel, 2006)與《最後的美麗》(Biutiful, 2010),合作關係持續迄今。兩人的電影以非傳統的敘事手法著稱,事件的時間經常交錯,或走獨立的故事線(但有時相互關連)。此外,普里托與伊納利圖的作品側重以手持攝影來表現,賦予他們緊湊的故事一種寫實、未加工的質感。

普里托也跟史派克.李(Spike Lee)合作過《25 小時》(25th Hour, 2002)、跟寇帝斯.漢森(Curtis Hanson)合作過《街頭痞子》(8 Mile, 2002),也跟阿莫多瓦(Pedro Almodovar)合作過《破碎的擁抱》(Broken Embraces, 2009)。他因李安執導的《斷背山》(Brokeback Mountain, 2005)獲得奧斯卡獎提名,二○○七年與李安再次合作另一個迥然不同的愛情故事:背景設定在一九三○、四○年代上海的《色,戒》。

除了得以自在應付手法大膽的伊納利圖與風格簡約的李安,普里托也跟奧立佛.史東(Oliver Stone)合作過大規模的歷史史詩片《亞歷山大帝》(Alexander, 2004),以及奧立佛.史東繼一九八七年的《華爾街》(Wall Street)後、暌違二十多年再推出的續集《華爾街:金錢萬歲》(Wall Street: Money Never Sleeps, 2010)

圖/文經授權轉載自漫遊者出版《攝影師之路:世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事》