就在梅貽琦病情暫時穩定,生命迴光返照的日子,最後一次住進臺大醫院特一號病房的胡適,也在醫務人員緊急施救中掙脫了死神召喚,重新站立起來。時梅貽琦在臺大醫院特二號病房住院達近十個月,此次胡適患病,入住臺大特一號病房,與梅貽琦的特二號病房對門。一對甘苦與共幾十年的老友,想不到竟在這樣的場合,以無可奈何的方式聚會,無論是胡、梅,還是身邊的親友,皆不勝唏噓。

三月十二日,是個星期日,胡適讓祕書王志維把他對梅貽琦要說的話用答錄機錄下來,然後拿到特二號病房播放。大意謂自己的病很快就會好起來了,梅也不要著急,身上的病也很快會好起來云云。言詞懇摯,充滿了關懷與溫情。四月三日,胡適開始下床,並能在輪椅上坐半小時,疾病的危險期已經過去。之後的日子,胡適經常來到特二號病房探望躺在病床上的梅貽琦,聊一些公私事宜。其間,一生愛好為文立據的胡適深知梅氏病況和醫治情形,預感到老友將不久於人世,在交談中委婉勸梅寫一個遺囑,不論公事、私事,皆立一字據,給自己也給後人一個明晰的交代。梅聽罷並不作答,且有不悅之色,胡不便繼續勸說。後雖經韓詠華和梅貽琦之弟、專門從美國趕到臺灣的梅貽寶勸說,仍未奏效,此事遂不了了之。四月二十二日上午十一時,胡適病癒出院,行前再到特二號病房探望梅貽琦,說了一些安慰話。知梅已病入膏肓,將不久於人世,出門時面帶悲色,神情淒然。

胡適出院後,人在南港心仍在醫院,一直牽掛著梅貽琦病情,並不時到醫院探望,將情況及時報告海內外朋友。一九六一年九月三日,胡適由臺北南港寫給李書華的信中,仍提到梅的病情:「月涵去年五月底進臺大醫院,住院十五個月了,臥床已十六個月了。上星期我去看他,尚無出院之期……。」

此時的胡適沒有想到,這是與李書華的最後一封通信,以後他與梅貽琦之間反轉性的突變,就不是他生前能預料得到的了。事隔半月後的九月十九日,胡的祕書胡頌平作了如下記述:

這兩天先生有點怕聽電話的聲音;因為梅貽琦的病已經到了危險的境地,如果有人電話來,只怕是他不幸的消息。昨天下午從臥房出來,輕輕地問:「有沒有壞消息?」王志維就說:「沒有沒有。聽說梅先生的病體見好些。」

今天下午到臺大醫院去檢查身體,顧文霞、徐秋皎等都在那裡。檢查之後,先生要去看梅貽琦,但他們都勸先生不要上去,說:「梅太太同一屋子的女人在祈禱,在唱歌。現在只求上天保佑了。」先生四點半回來,很沉痛地大聲說:「這是愚蠢!我本來很想看看梅先生,他也渴望能夠見見我。他還沒有死,一屋子愚蠢的女人在唱著歌祈禱,希望升天堂。——這些愚蠢的女人!」

先生平時常說:「任何事我都能容忍,只有愚蠢,我不能容忍。」

九月二十二日,胡頌平又記:

清華大學的總務長鄭振華來訪。先生接到電話時,嚇了一跳,以為是梅貽琦的什麼消息。後來知道他談別的事,就放心了。先生留他在此午飯。

10月2日,胡頌平再記:

早上,先生對胡頌平說:「我昨天上午去看梅貽琦,他說:『我好了,我已能簽字了。』」隨手把他給先生的信給胡頌平看,他的簽字顫抖得厲害。先生又說:「他還說他可以做事了;『人苦不自知』,這是沒有辦法的呀!」

一九六一年十一月二十六日淩晨三點多,胡適突覺胸部憋悶,呼吸緊促,且痰中帶血,急起床喝了一杯白蘭地,服了一顆應急特效藥,病情稍緩。隨後他又住進臺大醫院,診斷為心力衰竭。

十二月十六日上午,蔣經國代表蔣介石專程到醫院探望梅貽琦與胡適。在特二號病房,蔣氏詳細詢問梅的病情和治療情況,叮囑醫務人員不惜一切代價延續梅的生命。此時胡適病情已得到控制且大有好轉,蔣經國進入病房後作了簡單詢問,代表蔣介石預祝胡適七十歲生日,並商定等胡出院後再專門設宴為其祝壽云云。

十二月二十九日,是梅貽琦生日,胡適親自到特二號病房向這位老朋友祝壽,梅頗感欣慰。

一九六二年一月十日,胡適病癒出院,回到臺北福州路二十六號臨時住宅療養,行前專門到梅貽琦房中探望,並作了推心置腹的長談。二月二十日,胡重返臺大醫院複查身體,血壓、心臟均正常無恙,臨走前,再入特二號病房探望梅貽琦。面對兩位老友戀戀不捨的情景,在場者深為感動,同時認為躺在病床上一年有半,靠輸血維持生命的梅,一定走在胡之前。想不到世事無常,勾魂之筆攥在閻王爺手中,來去皆有緣,生死亦有定數,談笑風生的胡適竟先梅貽琦而去。

一九六二年二月二十四日,「中央研究院」在南港蔡元培館舉行第五次院士會議,選舉新一屆院士。…據聞,錢思亮與梅貽琦同時被提名為「院士」候選人,錢考慮到梅是自己的師輩,又是母校校長,且來日無多。作為學生對師長應當禮讓,遂堅請撤銷對他本人的提名。梅貽琦順利當選,胡適等均表祝賀。

下午五時,胡又出席「中央研究院」舉辦的酒會,入席者達一百餘眾。胡適滿面含笑登臺致詞:「今天是中央研究院遷臺十二年來,出席人數最多的一次院士會議。令人高興的是海外四位院士也回國參加這次會議。中央研究院第一屆院士是在大陸上選出的,當時被提名的一五○人,選出了八十一位。現在一部分是過去了,有的淪陷在大陸,只有廿多位在自由地區。中央研究院在此恢復時,只有十九位活著在臺灣。……現在得了政府的幫助,及海外團體學會的幫助,始有今日的規模。設了七個研究所,召開了四次院士會議,選了三屆院士。今天上午第五次院士會議,經過了三次投票,結果選出七位院士。二位在臺灣,五位在海外。在臺灣的是梅貽琦、陳盤,在海外的是任之恭、柏實義、程毓淮、李景均、何廉。十幾年來,我們在這個孤島上,可算是離群索居,在知識的困難,物質的困難情形之下,總算做出點東西……」

胡適講罷,由淩鴻勳與李濟分別講話,然後是吳大猷講話。吳先是對胡適與梅貽琦的貢獻表示欽佩,並說:「科學委員會的成立,可以說是未來國家科學發展上的一件大事,但若不是胡適之、梅月涵兩先生的遠見、信心和推動力,假若沒有他們兩位在學術上、教育上的資望,是絕沒有成功的可能的。」吳大猷言畢,胡適接著批評了由李濟此前引起的話題——學界的悲觀主義和自大狂,並說:「我們現在不要談太空理論,是達不到的,今天連一個完全的物理系都沒有,還談什麼太空?清華大學花了二百萬美元,添購設備,可是依舊沒法聘到中年的物理人才來領導……」胡適說到此處,似有些傷感和動情,繼之說道:「我去年說了二十五分鐘的話,引起了『圍剿』,不要去管他,那是小事體,小事體。我挨了四十年的罵,從來不生氣,並且歡迎之至,因為這是代表了中國的言論自由和思想自由。」

胡適所說的「圍剿」,是指以臺灣的徐復觀為盟主的一批所謂的「新儒家」及反胡異己分子徐子明之流,對胡氏的思想文化觀與人身攻擊。當時在酒會現場的胡頌平看到:「先生講到這裡,聲調有點激動。」接著對臺灣立法院、監察院、省議會,特別是監察院「那個破房子裡一群老先生老小姐聚在一起討論批評」進行了嘲諷。就在胡氏「大聲疾呼的時候,突然把話煞住,也許感到(身體)不適了。急忙接著說:『好了,好了,今天我們就說到這裡,大家再喝點酒,再吃點點心吧,謝謝大家』」。

此時,立在不遠處的胡頌平看了下錶,正是六點半,客人開始陸續散去,胡適仍站在原處含著笑容和一些人握手告別。當他正要轉身和一位客人說話時,忽然面色蒼白,晃了一晃便仰身向後倒下,後腦先碰到桌沿,再摔倒在磨石子的地上。站在他附近的淩鴻勳、錢思亮等連忙伸手來扶,但為時已晚。一代鴻學碩儒、儒林宗師、新文化運動的老祖宗,因心臟病突發溘然長逝。

胡適撒手歸天,臺島震動,躺在病床上的梅貽琦從廣播中聆聽此不幸消息,大慟,悲傷地說:「不料竟先我而去。」

兔死孤悲,物傷其類。對相知五十年的密友,一旦自行棄世,梅貽琦至為悲痛。經此刺激,病情加重,幾度昏迷不醒。……

五月四日,梅貽琦病體由微熱到高燒不退,咳嗽轉劇,任何抗生素都不能控制。十八日晚上體溫升至攝氏三十九度,脈搏一百以上,呼吸三十次以上,神志不太清楚,至十九日早晨陷入昏迷狀態,脈搏一四○,呼吸四十,體溫升至攝氏四十一度。如此病況,國民黨層峰為之震動,蔣介石聞訊,立即指示陳誠、蔣經國等組織臺大院長、各科主任及醫務人員全力搶救。延至上午十時五十分,醫務人員回天無力,梅貽琦終告不治,溘然長逝,享年七十三歲。

梅貽琦生前有一個隨身攜帶的手提皮包,入住臺大醫院時放在床下一個較隱祕的地方,包裡裝的什麼珍貴東西沒人知道。梅去世後,故舊好友以及清華校友組成的治喪委員會,在料理後事時迅速將手提包封存,以備查檢。下午三時,梅貽琦遺體決定由臺大醫院移至極樂殯儀館前,經國府祕書長張群、「教育部長」黃季陸,指定浦薛鳳、查良釗、李熙謀、陳可忠等四治喪委員對封存的手提皮包啟封。提包打開,所有人都目瞪口呆——裡邊沒有片言遺囑,裝的是由梅親自管理的清華基金賬簿數冊,一筆筆清清楚楚地列著。睹物思人,在場者無不為之感動,有熱淚盈眶者。此時韓詠華才頓悟,梅「沒有任何財產,所有的話都在病床上講完了,所以也就無須寫什麼遺囑了。」

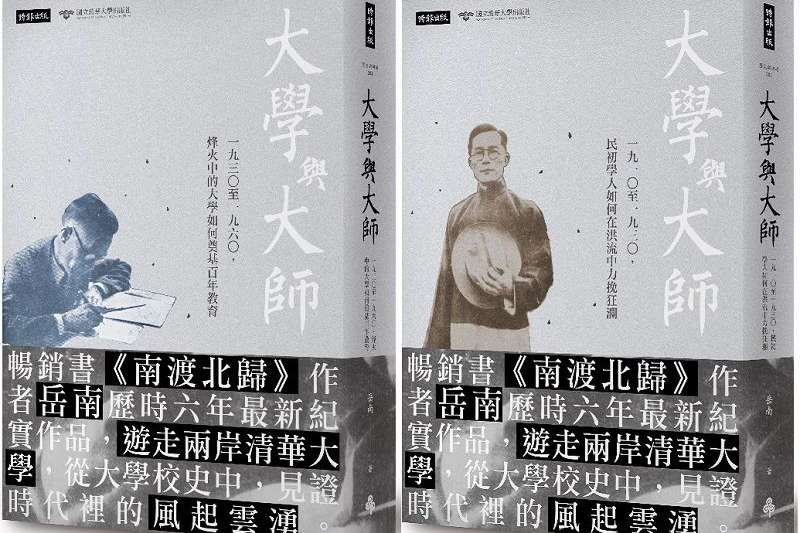

*作者岳南,曾為編輯、台灣清華大學駐校作家等。著有《風雪定陵》、《復活的軍團》等考古紀實文學作品十二部。另有《南渡北歸》、《陳寅恪與傅斯年》等傳記作品十餘部。本文選自作者新著《大學與大師:一九三○至一九六○,烽火中的大學如何奠基百年教育》(時報出版)本系列結束。