龍與張我軍的第一次晤面在一九四二年深秋,經張文環的介紹,那是在日本參加大東亞文學者大會之時,他當時以華北文學家的身分參加,會後還一起同遊京都、奈良、大阪等地。當時他並不知他的文學成就,直到光復後讀他的文章,才知他是一個啟蒙時代的先覺者。張我軍常說:「我是一個老實不客氣的人,所以說話也不客氣,何況跟我說話的都是這般蠢貨,更沒有客氣的必要了。」龍認為他的作品觀察深刻,〈白太太的哀史〉是敘述一個被中國留學生騙去的日本女人的淒涼身世,交織著官場現形記,作品充滿人道精神,是他的作品中最出色的一篇。

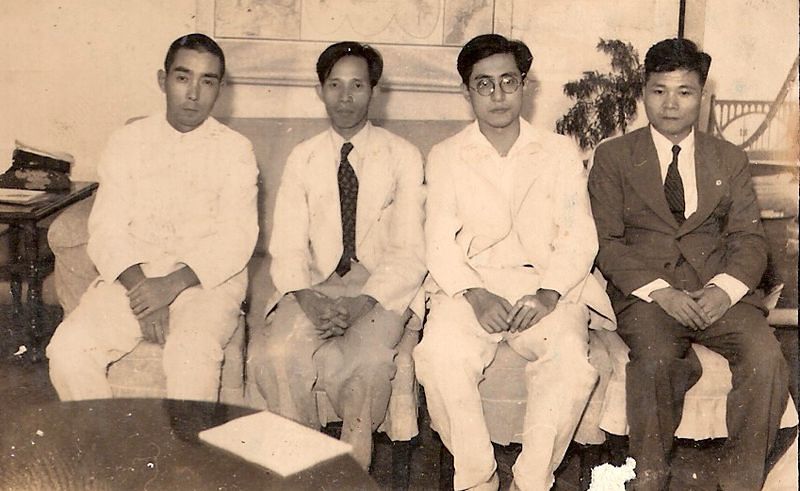

第二次見面就在合庫,龍寫文章仍用日文,是張我軍親自譯成中文,他雖當主任,凡事不拘泥。張我軍中、日文俱優,偶爾有人請他將日文翻成中文,他還向龍請教日文的問題,這讓龍頗為吃驚,原來那日文真的很難,於是一起翻字典共同研究。他這種追根究底的精神讓龍感動,後來他當主管時,碰到不擅長的法律問題,他也仿效張我軍的精神,請教年輕的同事,於辦事效果大有裨益。在為人處事上,張我軍對他的影響頗大。

一九四九年五月,他的文章〈最初的農倉調查——我的台銀時代序章〉刊於《合作界》。這算是他停筆後的第一篇創作,由張我軍翻譯,雖是短文,但描寫在南投泥沼般的生活,因一篇農倉調查而得救,裡面的描寫生動,多用對話與動作,可說是小說之筆:

射進我眼中的南投鎮的印象,是一座背負丘陵的古色古香的小城鎮。因為沒人來迎接,所以我就把柳條包和籐籃放在車站候車室的板凳上,獨自踽踽走向鎮上了。首先看見田地,接著有條橋,過去就是一列什麼「開花樓」呀一類的酒家兼妓館呀「第一樓」,身上只穿著一件貼身襯裙的妓女坐在那裡談天說地。

台灣銀行的房子立刻就找到了。進去一看,可巧有一個姓後藤的行員在。這個人算是我的同學前輩,一見面就說:「你來了,可是你的行李?」我說:「放在車站的板凳上。」於是他突然變了臉色說:「那可不得了,馬上不去取回來可要丟掉的」,於是叫了一個日本人的工友去拿了,不一會兒,我的柳條包和籐籃平安無事地搬回來了。「你真馬虎得可以!」

這段十幾年的往事被他寫得如在眼前,他說出在生活上不斷發生的糗事及悲哀,跟一九四六年當《中華日報》日文版主編相比前,氣勢不復以往,但自嘲的意味加深了。雖然編的是小刊物,可是有文學大師坐鎮,他又能再寫稿,待在編輯台上工作,他覺得很滿足。

對國民黨失望的他,把希望投向大陸的社會主義,他透過日文雜誌與廣播,常靜靜凝神偷聽中共的海外廣播。他的心理和一九五○年代的知識分子一樣,對社會主義有著嚮往,這種心思一直到文革發生,對共產黨失望才漸漸變得淡薄,然而,他對文化祖國的情結還是很深,還是持續看資料、聽廣播關心大陸動態。張我軍這時的出現,讓他與五四文學有了絲縷的關係。