龍瑛宗(1911-1999),本名劉榮宗,日據時期及光復前後台灣最重要的作家之一。一九三○年自台灣商工學校畢業後入台灣銀行服務。一九三五年與李耐女士結婚,育有二子一女(文甫、知甫、淑惠)。

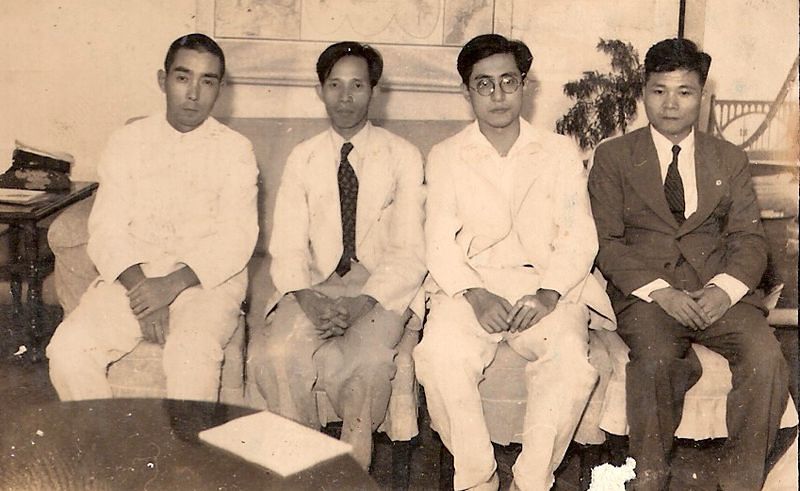

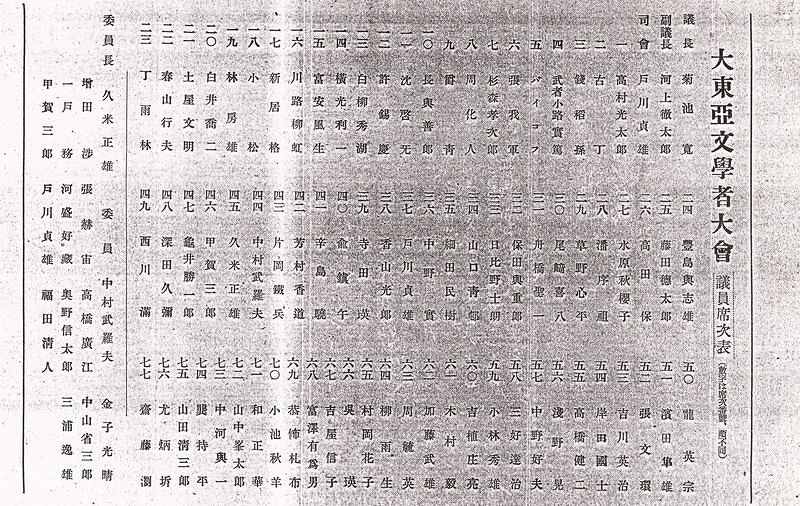

一九三七年,以日文創作的處女作〈植有木瓜樹的小鎮〉獲得日本《改造》雜誌第九屆懸賞小說佳作獎,一舉登上文壇。一九四二年辭去台灣銀行工作,轉任《台灣日日新報》編輯,專職從事文字工作。同年與張文環、西川滿、濱田隼雄四人同獲「第一回大東亞文學者大會」的台灣地區代表。

一九四九年後,無法適應中文書寫的龍瑛宗重回金融界謀生,擔任合作金庫的行員,直至一九七六年退休。此間創作數量銳減,但仍有數篇日語小說發表。一九八○年首度以中文發表短篇小說〈杜甫在長安〉。此後大量創作以中文書寫的小說、雜文與評論。二○○六年由國家台灣文學館出版八冊《龍瑛宗全集》。

一九四九年,龍瑛宗(本名劉榮宗)從民政廳離職後失業一年多,因生活窘困,長期依賴姊姊接濟也不是辦法,只好向友人求助。東京帝大畢業張冬芳建議向銀行借貸。透過當時合庫常務理事朱昭陽,向合庫借了舊台幣三千萬元(約新台幣750元)後,存入同鄉所開的錢莊;沒想到還未領到第一次利息,錢莊旋即倒閉。於是再訪朱昭陽,說明所借之錢被倒始末,朱也許為補償他,朱知道他在銀行的資歷之後,要他提出履歷,進入合作金庫,當時在履歷表上介紹人為謝東閔先生。六月成為合庫事務員,從銀行退下來(1942年曾辭去台灣銀行工作),歷時七年,經過大風大浪,他又回到銀行,從一個小辦事員做起。七月二十五日任合庫信託部存款課長,月薪二百元,雖是熟悉的銀行業務,但他極怕數錢,有一天信託部副理陳傳標抓著他說,想調他為出納課長,聽到這句話他差點跳起來,從沒數鈔票的經驗,再說那時舊台幣膨脹,大戶開支票動輒千萬元八位數字以上,他已快四十歲,想到要打算盤打到氣呼呼眼花撩亂。心想這是搞文學的下場,心中暗暗苦笑。於是跑去找朱昭陽,告訴他寧可做辦事員,不願當出納課長,朱問他你想做什麼呢?龍答希望在研究室工作,於是改派合庫研究室,職別為辦事員,與李登輝曾短暫為同事,月薪二百元,當時的研究室主任是張我軍先生,這讓他終於間接與五四接軌,當時中文書寫能力最優的當屬張我軍(1902-1955,原名張清榮,板橋人。台灣第一位白話詩人,新文學運動奠基者)與《國語日報》的洪炎秋,他主動想接近張我軍學習中文,張我軍知道後大喜說:「人事當局好有人情味,雪中送炭,派了一個編輯人材。」對於龍來說,接近張我軍,等於接近文學,這幾年算是戰後較平靜的日子。

龍與張我軍的第一次晤面在一九四二年深秋,經張文環的介紹,那是在日本參加大東亞文學者大會之時,他當時以華北文學家的身分參加,會後還一起同遊京都、奈良、大阪等地。當時他並不知他的文學成就,直到光復後讀他的文章,才知他是一個啟蒙時代的先覺者。張我軍常說:「我是一個老實不客氣的人,所以說話也不客氣,何況跟我說話的都是這般蠢貨,更沒有客氣的必要了。」龍認為他的作品觀察深刻,〈白太太的哀史〉是敘述一個被中國留學生騙去的日本女人的淒涼身世,交織著官場現形記,作品充滿人道精神,是他的作品中最出色的一篇。

第二次見面就在合庫,龍寫文章仍用日文,是張我軍親自譯成中文,他雖當主任,凡事不拘泥。張我軍中、日文俱優,偶爾有人請他將日文翻成中文,他還向龍請教日文的問題,這讓龍頗為吃驚,原來那日文真的很難,於是一起翻字典共同研究。他這種追根究底的精神讓龍感動,後來他當主管時,碰到不擅長的法律問題,他也仿效張我軍的精神,請教年輕的同事,於辦事效果大有裨益。在為人處事上,張我軍對他的影響頗大。

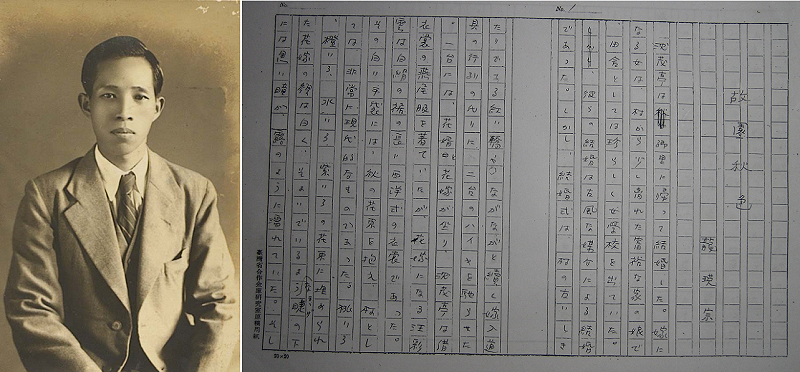

一九四九年五月,他的文章〈最初的農倉調查——我的台銀時代序章〉刊於《合作界》。這算是他停筆後的第一篇創作,由張我軍翻譯,雖是短文,但描寫在南投泥沼般的生活,因一篇農倉調查而得救,裡面的描寫生動,多用對話與動作,可說是小說之筆:

射進我眼中的南投鎮的印象,是一座背負丘陵的古色古香的小城鎮。因為沒人來迎接,所以我就把柳條包和籐籃放在車站候車室的板凳上,獨自踽踽走向鎮上了。首先看見田地,接著有條橋,過去就是一列什麼「開花樓」呀一類的酒家兼妓館呀「第一樓」,身上只穿著一件貼身襯裙的妓女坐在那裡談天說地。

台灣銀行的房子立刻就找到了。進去一看,可巧有一個姓後藤的行員在。這個人算是我的同學前輩,一見面就說:「你來了,可是你的行李?」我說:「放在車站的板凳上。」於是他突然變了臉色說:「那可不得了,馬上不去取回來可要丟掉的」,於是叫了一個日本人的工友去拿了,不一會兒,我的柳條包和籐籃平安無事地搬回來了。「你真馬虎得可以!」

這段十幾年的往事被他寫得如在眼前,他說出在生活上不斷發生的糗事及悲哀,跟一九四六年當《中華日報》日文版主編相比前,氣勢不復以往,但自嘲的意味加深了。雖然編的是小刊物,可是有文學大師坐鎮,他又能再寫稿,待在編輯台上工作,他覺得很滿足。

對國民黨失望的他,把希望投向大陸的社會主義,他透過日文雜誌與廣播,常靜靜凝神偷聽中共的海外廣播。他的心理和一九五○年代的知識分子一樣,對社會主義有著嚮往,這種心思一直到文革發生,對共產黨失望才漸漸變得淡薄,然而,他對文化祖國的情結還是很深,還是持續看資料、聽廣播關心大陸動態。張我軍這時的出現,讓他與五四文學有了絲縷的關係。

在他的筆下張我軍有兩個臉龐,一個是主管的臉、一個是作家的臉;他為了視察城市信用合作社,南奔到屏東時,不受地方經理招待,獨自走進賣日本飯菜的露店,他愛喝酒,酒足飯飽之後,又繞回合庫辦公室住在值夜小房間。因為他不愛住旅館,只愛喝烈酒,差旅費都用在酒上。喝酒時猜拳、唱小調。想小解時往河裡撒,這是作家的他,因為事務機構的主任絕不宜撒野尿,他還一面撒一面看風景。

他的第三張臉是棒球迷,他老來玩棒球,是老爺隊隊員,還帶著棒球隊遠征異地,對年輕的球員視若自己的兒子,愛護備至,常問他們會不會冷,做飯給他們吃。

有一次老爺隊比賽,張我軍擔任外野守備中央,沒料到有一顆大飛球凌空直奔中央外野而去,張頓時慌張,驚惶走來走去想要抓球,奇怪,那個飛球竟不見了,他四處找尋還是找不著,找半天原來在自己的皮手套中。與其說是抓到,不如說球自投羅網。張開懷大笑,好像戰勝百萬雄師似地高舉捕獲品,耀武揚威。

張對文學夥伴也很關心,他的筆錄中有一則:

下午三點,文環君如約來訪,並且告訴我說:他已吩咐家人宰了一隻鴨子,晚上一定要上他家吃飯。我只好拒絕了他人的邀約,並且和他出去走走。他帶我到公園去散步,路上他告訴我這裡的公園簡直是一座森林。

張我軍對龍瑛宗有著愛才之心,常替他的中文惡補,有時他到農會考察業務,寫報告時,張我軍幫他修改那些日文味道的詞句。當了一陣子辦事員,看他的老同學都已做到分行副理,心中難免不是味道,於是向張我軍發牢騷,張說:「你的事情知道了。以後有機會我會向謝國城君說明一下」,當時的謝國城(1912-1980,畢業於早稻田大學,回國後任職於合作金庫多年,投入推展台灣的棒球運動)是合庫副總經理兼台灣棒球協會主幹。合庫的人員都是迷棒球,當時還是軟式棒球的時代,每到週六,新公園常舉行軟式棒球比賽,其中以華銀和合庫競爭最激烈。比賽時各方出動啦啦隊,打鑼敲鼓熱翻天,大家唱起棒球歌,合庫的棒球歌的作詞者正是張我軍,他也穿起球衣跟球員們大戰,龍也常去看熱鬧,跟著唱棒球歌。有一日巧遇謝國城,他問龍:「劉君,你也是棒球迷嗎?」龍答:「是的,協理先生,我也喜歡看棒球。」這一巧遇改變他的命運,他跟棒球運動也牽上關係。

當時的台灣軟式棒球,由華銀的蘇嘉和主持,後來由合庫接辦,謝國城因此承接台灣棒球事務,當時的棒球協會理事長由民政廳廳長謝東閔掛名,謝國城找了龍氏辦理全盤業務和會計,並兼辦《棒球界》雜誌編輯,負責編排事項。日後龍瑛宗憶起,表示或許後來得以離開合庫研究室萬年辦事員的工作,而轉任至人事室就職,跟獲得謝國城的賞識不無關連。

在棒球協會的努力下,棒球由軟式變硬式,由區域性變全國性,進而揚威海外,台灣的棒運推謝為「棒球之父」,不知還有龍為幕後推手呢!

從一九四五年到一九六○年代之間,棒球運動是在台灣非常熱絡的,不輸現在球迷之狂熱,「呷飽看野球」成為人們生活的一部分,台灣的棒球基因因此種下。

當棒球與文學擦出火花,那是如何呢?那就是大家都放下筆到棒球場去了。龍在〈台灣棒球的功勞者〉即寫著:「雖然我不是棒球選手,但是棒球卻與我有很深的情緣」,這篇文章說明龍與台灣的棒球有微妙的關係,當時的文人與棒球也有微妙的關係,棒球是殖民史的另一章,逃避與發洩的另一章。

當時的合庫可說是人材濟濟,在財經上有許遠東、李登輝;在文學上有張我軍、龍瑛宗、文心等;還有後來在體育界揚名的棒球之父謝國城。

作為棒球迷的張我軍,展現他較不為人知的一面,他與謝國城等人組成老爺棒球隊互相比賽取樂。張我軍常帶棒球隊遠征異地,他對待年輕的球員如自己的兒子,這種熱情也影響著謝國城;他對待文學夥伴亦十分關懷,照應龍氏與張文環,同情他們在文學正要走入成熟之際,台灣光復,他們的作家生涯也因此擱淺。

當時張文環任職於保險公司,張我軍出差到嘉義時去看他,見他單獨一人呆坐在店頭,頗有不忍之心,被龍稱為台灣作家翹楚的他淪落為保險員,而他是銀行辦事員,兩人相對頗為唏噓。

張我軍愛喝酒,有「酒豪」之稱,一九五五年肝病發作,龍與許遠東去看他,他拿出自己的詩集《亂都之戀》交給許留存,並說留有遺言在裡面。第二次去看他,張已臥病在床,因病痛呻吟不已,不太能言語,第三次看他時,已成冰涼的軀殼,短短幾個月,病魔奪走他的生命,享年五十四歲。遵照遺言,火化遺體,由龍瑛宗及許遠東共同撿骨。在他的筆記中寫著對張文環的感想,龍也許覺得也像寫自己,特地抄在文章中:

我一邊和文環君且走且談,一邊斷斷繞繞地想著文環君的事。在台灣光復以前,他是台灣的中堅作家,作一個文學作家正要邁入成熟的境地。就在這當兒,台灣光復了。台灣的光復在民族感情炙烈的他自是有生以來最大的一件快心事,然而他的作家的生涯卻從此擱淺了!一向用日文寫慣作品的他,驀然如斷臂將軍,英雄無用武之地,不得不將創作之筆束之高閣。

光復以來雖認真學習國文,但是一枝創作之筆煉成談何容易,況且年紀也不輕了,還有數口之家賴他供養哩。目前他的國文創作之筆已煉到什麼程度我不大清楚,但是他這幾年來所受生活的重壓和為停止創作的內心苦悶我則知之甚詳,我每一想到這裡,便不禁要對文環君以至所有和他情形類似的台灣作家寄予十二分的同情。

這也許就是他的遺言,對文學作家的不捨,對台灣文學未來的憂心,像一個父親一樣,他並沒有忘記文學,尚且暗中照顧他們。張我軍的感想,也就是龍的際遇,更是所有情形類似的台灣作家的困境,只不過作為日治時期四人作家(日人台人各占一半分別是:西川滿、濱田隼雄、張文環、龍瑛宗)的張文環與龍瑛宗更顯得令人感嘆。

語言文字是作家創作的根,要熟練地運用此文字非有一二十年的努力不可,要出類拔萃則要天才與機會,張與龍皆有天才,機會於他們來得太短暫,頓然被連根拔起,那種無言之痛沒有相同際遇很難體會,龍在文章中略有提及總是很保留,因為他是十分謹慎的人。

與張我軍的交會只有短短五六年,如果張能多活幾年,龍的中文會更好也說不定,他珍惜這分情誼,還暗中關心張的兒子張光直。

張我軍的死亡對他打擊不小,失去了一個欣賞他理解他的長輩兼朋友,他不能沒有一起談論文藝的朋友,這時吳濁流幾乎天天到家中坐,無奈兩人一見面就會吵架,吳又常刺激他是過氣的作家,也有青年作家批評他的文學落後三十年,對於一個一直想追求進步的作家來說,這些話割人心肝。吳走後,心情不好的他難免又跟太太大吵,他不是喜歡吵架的人,如今為什麼變成天天跟人吵架的人?他越來越害怕自己,心情越來越鬱悶,每天惡夢連連,常常失眠,如此惡性循環,他開始想到與其這麼痛苦的活著,不如早點結束生命,每當低潮時,死亡陰影就盤據他的心靈,說他是厭世主義者嘛,不那麼嚴重,也許是常直面死亡,讓他更要不時提振自己。

*作者為知名作家。政大中文系畢業,東海大學中文研究所碩士,現任教於東海大學中文系。曾獲吳濁流小說獎、中國文協散文類文藝獎章、中山文藝散文獎、吳魯芹散文獎、台灣文學獎散文金典獎。跨足多種創作形式,著有散文《紫蓮之歌》、《母系銀河》、《汝色》、《花房之歌》、《雜種》、《蘭花辭》、《北印度書簡》等,小說《影子情人》、《浪子駭女》、《紅咖哩黃咖哩》等,以及少年小說、文學論著等多種,另編有散文、小說選本。(完整內容刊載於《印刻文學生活誌》2015年9月號)