萬事不如書在手,一生常見月當頭。─金庸,《明報月刊》三十三週年賀詞。

讀書之於我,那是人生中最重要的事,只次於呼吸新鮮空氣、飲水、

吃飯、睡覺。我曾經:坐牢十年而可以在獄中閱讀天下書籍,或土十年中充分自由,但不得閱讀任何書刊─兩者由我選擇,我一定選擇「坐牢讀書」。─金庸,《明報月刊》三十五週年賀詞。

一九七三年四月十八日至二十八日,他接受台灣當局邀請,第一次登上台灣島,進行了十天的訪問。

此前他與國民黨從無公開來往,他的武俠小說長期以來在台灣也是禁書。但早在一九六七年初就有他要訪台的傳聞。一月三日,正遭遇國民黨當局逼迫、處於困境中的學者殷海光寫信給香港朋友胡越,曾專門提及此事:「聽說這兒某黨在設法『活動』查良鏞先生來台『觀光』。 彼等之所以看中查先生,也許是怕那邊『拉』,當然基本上由於他手上的新聞事業之影響日大。」

相距六年,他才來台,與他素未謀面的殷海光去世已近四年。這次訪問標誌著他和台灣關係開始了一個新時期。那時兩岸關係十分敏感,深諳中國傳統政治的他自然明白個中利害,他一再表示自己只是以普通記者身分訪台。不管台灣方面邀請他的動機如何,有機會到台灣走走、看看,與台灣高層見面,是他期待已久的心願。

當時蔣介石身體不是很健康,在家休養。副總統嚴家淦、國民黨中央黨部秘書長張寶樹等政要先後與他會面,特別是行政院長、未來的「接班人」蔣經國和他有過一席長談。早在一九七二年六月七日,他即發表過〈蔣經國當行政院長〉社評,稱蔣內閣起用了不少台灣本省人,應當說是一種新氣象,值得讚揚。但他對蔣氏子承父職的做法並不認同。在六月九日的社評中,蔣經國個人的生活倒比較有些民主作風,不大擺官架子。聽一位朋友說,某晚看電影出來,見蔣在戲院門外買了兩個茶葉蛋,剝開殼來就在街上吃,也沒帶衛兵,相當自由散漫。

他們這次見面安排在行政院會客室,他發現正中掛著一幅大油畫,畫中蔣經國陪父親在山溪邊觀賞風景。另外一幅書法,寫著格言,成大事者必先苦其心志,動心忍性,忍人所不能忍。人們在背後還稱蔣經國為「小蔣」,其實已是六十多歲的人了,身材胖胖的,精神很健康,似乎不過五十多歲的樣子。

台灣經濟保持了多年的持續高增長,自一九六五年美國對台的經濟援助計畫終止以來,一直維持每年十%以上的平均實際增長率,是世界上最高的增長率之一。上一年的增長率是十一%,國民平均收入超過三七○美元,在亞洲僅次於日本、香港和新加坡。行政院致力於發展經濟,因此被稱為「經濟內閣」。

台灣人對蔣經國的口碑一般相當不差,都說他當行政院長後有許多革新,寄以重大期望。小蔣出任行政院長一年,台灣各方面都有顯著進步,只在外交上有重大挫折。他表示,如果自己在台灣居住,也會給蔣經國投一信任票。一九九八年,他接受香港電台採訪,回憶當年的情景,說蔣經國和他說上海話,「他是浙江人,我不把他看成是政治家,他一開口講話我就覺得他是同鄉,覺得好親切。」

蔣經國客氣地請他對台灣多提些批評,因為已談得很久了,他只提了一點:「聽說台灣的軍事、政治、經濟、社會各方面,事無巨細,都要由蔣先生親自決定。我以為你應當只掌握政策,一般實際事務交由部屬分層負責。在一個民主政體中,應當職權分明,同時你也可以節省些精力。」

蔣經國微笑著沉思,然後解釋:「你的意見很對。只不過我求好的心太切,總想一切事情推進得快些。看到工作不如理想,心裡就很焦急,我親自去督促推動,總希望大家都加一把勁。」

這種心情他表示理解,但他認為這還是家長式的領導,還是繼承「老先生」(台灣人背後這樣稱呼蔣介石)的傳統來辦事,仍舊是「人治」而不是「法治」。「在目前處變的非常時期,或許暫時有這樣的需要,但長期來說,這不是真正民主的工作方式。」

他觀察到,台灣的政治氣氛比以前開明,只是出於當政者主動的開明,既不是源於人民大眾,也不是輿論的推動。本質上還是中國數千年來的政治形式,遇到一個好皇帝、好宰相,那是百姓的運氣好;不幸遇到了腐敗的統治者,人民就大吃苦頭。

台灣有地方選舉,雖有賄選,但他聽說,國民黨對地方選舉一般極少干預,候選人大都是當地的紳士名流或富商,基本上都是支持國民黨的,不論誰當選,對於國民黨中央並無多大分別。只是由此產生一個弊病,候選人都拚命花錢。落選的不但失面子,往往耗去了大半家財,對政府不免極度不滿。當選的設法翻本,貪污舞弊因此而生。雖然嚴格禁止賄選,事實上卻在所難免。他在報紙上就看到有人因賄選被判刑的新聞。

當聯合國的席位被北京替代,美國總統尼克森訪問北京,日本和北京建交等一連串消息接踵而至,在台灣朝野曾引起巨大的震動,但時間漸漸過去,大家對於新的形勢也能適應了。如果世界各國都跟台北沒有了外交關係,心理上當然會有被孤立的感覺。幾位台北政要與他見面時不無悲愴地說,「如果台灣能夠建設一個民主自由的社會,經濟發展,人民的生活水準一年來不斷提高,政治清明而社會公道,而我們台灣一千五百萬人仍是不能生存於天地之間,那我們也無話可說了。」

談到最為敏感的兩岸關係問題,當時他最關心的是台灣對大陸的「和談」呼籲持什麼態度。「絕不和談!」這是台灣當局的反應。他們認為:「在目前情勢下,北京強而台北弱,我們在許多方面都遭遇到困難。雙方根本不可能進行真正公正的談判。對台北而言,和談就是投降。要投降,那也不用談判,投降就是了。但我們絕不投降。對於共產黨打打談談的策略,我們是了解得很深刻的,過去也有過不少慘痛的經驗。我們是全世界對共產黨鬥爭最有經驗的一群人。我們在大陸上失敗了,但至少是從失敗中得到了經驗教訓。」

問及將來是否可能和談?他們回答:「如果大陸上出現了民主自由的政權,雙方當然可以談判,而且一定會進行得十分順利,那時候台灣毫無問題的就成為中國的一部分,中國可以迅速的和平統一。」

他們意識到,能跟大陸競爭的兩張王牌是民心和經濟,而不是政權之爭——

「我們在大陸上與共產黨鬥爭是失敗了。從前我們犯了許多錯誤。我們力求在台灣少犯錯誤,有了錯誤就力求迅速改正。

我們和中共的鬥爭,現在已不是為了政權與政府中席次的鬥爭,而是「保衛自由的生活方式」的鬥爭,如果大陸上的同胞能過真正自由的生活,國民黨毫不考慮的就將台灣的政權交給大陸上的任何政府,我們可以做一個小小的在野黨。甚至於,我們不再幹政治工作,就做一個普通老百姓,享受自由自在的平民生活。

一般台灣人也沒有聽說贊成和談的,他知道,即使有贊成的也不敢跟他說。但他相信,來自大陸的,無論北國江南、還是川湘嶺南的人,誰不想念故鄉呢?」

在與台灣高層政要的接觸中,他發現他們沒有「唱高調」,沒有「浮誇吹噓」,而是「逐漸的腳踏實地」,他對他們普遍存在的這種務實態度深有感觸,從中看到了台灣的希望。這是首次台灣之行給他最深的印象,「不是經濟繁榮,也不是治安良好,而是台北領導層正視現實的心理狀態,大多數設計和措施,顯然都著眼於當前的具體環境。」

嚴家淦做到副總統主要是經濟建設上的貢獻。他們在總統府見面,從大門起踏著紅地毯一直到會客室,兩邊衛兵持槍敬禮,嚴肅之至,聽嚴談話卻感覺是在聽一位經濟學教授講經濟理論。嚴的個性平易近人他早就聽說了,並不意外,令他印象深刻的是,從頭到尾,嚴只談台灣經濟上的缺點,而不談優點,如對外貿易占整個經濟的比重太大,有些工業品質量還不很好,等。嚴談到國防費用負擔很重,不無擔憂,「但我們要盡快提高人民的生活水準。我們要使老百姓的真正收入增加得更快。」嚴還說起,有一次他去美國遇到幾個美國朋友,他們一見到他就吃驚地問:「你怎麼還在這裡?我以為台灣早完蛋了。」嚴心平氣和地笑笑說:「如果我們勤勤懇懇地為老百姓做事,我們是不會完蛋的。」

問起台灣有沒有製造核子武器的打算,嚴回答:「我們絕對不造,我們在軍事上唯一要防備的只是中共,他們也是中國人。我們不能對中國人投原子彈,相信他們也不會對我們投。發展核子武器要耗費巨大的財力物力。我們的錢主要用來發展經濟,提高人民的生活水準。我們在大陸上打不過他們,現在就跟他們比賽,誰能使大多數老百姓吃得更好,穿得更好,住得更好,受更好的教育,生活得更加自由而快樂。這要很多錢,很多很多的錢。花錢去造原子彈,老百姓就要勒緊褲帶了。辦政治和辦經濟,每一件事都是選擇,每一塊錢要發揮最高效用。」台灣在原子科學的研究上已有很多的進展,主要是和平用途,他在新竹的清華大學參觀,看到一座原子爐。

短短十天的行程,他的腳步是匆忙的,在桃園、新竹,他隨意去看了幾戶農家,房屋很簡陋,家具也有些破爛,但一家有電視機、摩托車,另一家有電冰箱。他感到,台灣人很有禮貌,不管是商店職員、餐廳服務員、出租車司機,還是開電梯的,幾乎個個笑臉相迎。這樣的禮貌中有一種溫暖的親切。開汽車的遇到交通阻塞,極少有說粗話罵人的。他對台灣也有批評,什麼都講情面,買一張有座位的火車票、訂一個酒店房間,往往要找關係、託熟人。一些在政府基層部門工作的公務員很愛擺架子、打官腔,事情辦不好,卻把責任推到別人頭上。一般人不大守秩序,馬路上的汽車交通更是混亂,司機對馬路中心的白線視若無睹。他在英國治下的香港生活了二十幾年,自然感到陌生、不習慣。

他還獲准訪問了金門,那是台灣的前哨,離大陸最近、也是最敏感的地方。一九七二年一月二十一日,他在〈武力攻打台 十分不易〉社評說,「在金門和小金門,台方有守軍六萬五千人,自一九五四到一九五五年中共大舉炮轟以來,台方花了十七年時間構築地下工事,所有可能登陸的灘頭都已防禦強固,共軍若是登陸成功,守軍尚有充足的坦克車和裝甲部隊反攻灘頭登陸點。」那時,他只是聽說。現在,登上金門島,他親眼看到—地底的坑道縱橫全島,大卡車和坦克車通行無阻,地面上和地底下,到處都是炮位和機關槍陣地。聞名已久的金門事實上是一個大要塞,而且是個全民皆兵的地方,島上大約有六萬多老百姓,無論男女,年滿十八周歲,一律參加軍事訓練,人人發槍發子彈,男子滿四十五歲、女子出嫁後,槍械收回,金門青年人人枕頭底下有一根槍。當時兩岸關係已不是五0年代炮轟金門時的劍拔弩張,他發現金門是全世界最清潔的地方之一(另一個地方是佛山)。

金門之行有軍中將校陪同,一路聊天,他對台灣軍人有了不少了解。台灣是個海島,一切軍事行動都與海洋有關,陸軍指揮官也要懂氣象學和海洋科學;台灣時有地震,軍官還應懂地質學。有些軍官讀「比較憲法」,知道真正的民主和人權是什麼,軍人應當是民權的保護者,而不是去侵犯老百姓的人權。也有些軍官讀哲學、邏輯、外國歷史、中國歷史,「全軍上下要充分明白為什麼打仗,為什麼一旦有戰爭時甘願犧牲自己的生命。」

訪台結束,他寫下三萬字的《在台所見.所聞.所思》,開篇就說,「有關國家人民的事,做記者的應當忠於職責和良心,向讀者忠實報導,如果只講好話,有失報人的品格。台北當局和我在台灣的親友看到這篇雜感時,也希望他們能諒解。」他說自己也做不到絕對的客觀,他只是根據十多年來在《明報》寫社評的態度來看問題,多多少少以《明報》大多數讀者的態度來看問題。換言之,他竭力想保持言論的獨立性。六年前,與他素未謀面的殷海光聽到他訪台的傳聞,為他感到擔心的就是:

如果查先生來台「觀光」,那怕只有一次,那末結果如下:

【A】立刻失去其獨立的立場和言論比重,變成向台灣一面倒,於是他所辦的新聞事業一定走下坡路無疑。因為,他的言論機構究竟還未做出過去大公報那種硬招牌來。

【B】有海外獨立的言論在,這兒的統治者多少還有點顧忌,不敢太放手胡來。如果查先生一來,那末彼等覺其術得售,萬方歸順。於是一切動作更可為所欲為了。

他表示,對於海峽兩岸,他私人都無所企求,希望整個國家好,全國同胞的生活幸福。他畢生最大的願望,就是能親眼看到兩岸統一:

希望大陸和台灣將來終於能夠和平統一,組成一個獨立、民主、中立、人民享有宗教自由、信仰自由、言論出版自由、企業自由、居住自由、行動自由、集會結社自由、財產權、人民權利獲得充分保障的民族和睦政府。

此文從六月七日到六月二十三日在《明報》連載十天,轟動一時,還出了單行本,仍供不應求。在讀者的要求下,《明報月刊》從當年九月起分三期再次刊出,大有洛陽紙貴之勢。

同業和朋友

一九七三年他首次訪台時,看到台灣幾家大報規模都很大,業務上有很高水準。台灣並非完全沒有新聞自由與言論自由,可是相當有限度。政府事先並不檢查報紙內容,但各報不敢正面批評蔣氏父子,在新聞的採用上顧忌很大。當然他也發現,有些尺度正在放寬。

他與台灣的新聞界同行早就有來往,在國際新聞協會參加活動,常有碰面。他說,台北的同業一直認為他們有新聞自由,而國際新聞界對此頗有懷疑,按國際新聞協會的會員資格規定,只有具備新聞自由、言論自由的地區中的報紙和其他大眾傳播事業機構,才可以參加這個協會。所以台灣的報業同行一度不能參加,幾經努力,才得獲准。一九七一年在芬蘭開會時,為了于長城、于長庚兄弟事件,台灣是否有新聞自由一事又受到嚴重挑戰,大會要求台灣分會暫停活動。他說:「國際間對於新聞自由與言論自由的標準,簡單的說,是能不能在報上批評政府、攻擊政府、反對政府?能不能自由刊載對政府不利的消息?」

《中國時報》與《聯合報》是台灣兩大輿論重鎮,《中國時報》創辦人余紀忠、《聯合報》的創辦人王惕吾常與他一同去外國出席報界的國際會議,因此很熟識。六○年代初他和比他年長十多歲的余紀忠相識結交,一見面便言談投機。他們工作相同,職責相同,都是報紙的創辦人、投資人,並且全面負責報紙的內容和言論。當時,《明報》的規模小得多,職工人數、版面數目、銷數、廣告、影響力、盈利都遠不及《中國時報》。但他們對辦報的理想,對新聞工作者的職責有共同的想法。每次見面,余紀忠總是毫不吝嗇的給他讚譽和勉勵,當時台灣所享有的新聞自由比現在有更多限制,新聞工作者曾為了工作和言論而失卻自由,受到懲罰。他總是表示,自己所處的環境比他好得多,比較容易,如果再向壓力低頭,簡直不配辦報了。在他遇到困難的時候,心中常會浮起一些人的影子,其中包括余先生。他會想,「這次倘若我投降妥協,余紀忠先生,還有某某人、某某人,他們會瞧我不起的。」余在無形之中,多次幫了他做一個正直的報人。每次到台灣,他一定去拜訪,余紀忠也一定約他餐敘。二00二年四月九日,九十三歲的余紀忠去世,他寫悼文時,想到數十年來相交的點滴,想到余先生的微笑的面容,溫文爾雅的表情,禁不住眼淚涔涔而下。

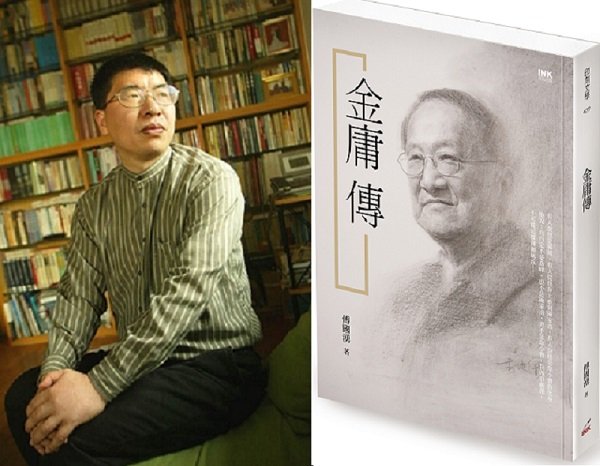

*作者為獨立撰稿人,著有《1949年:中國知識分子的私人記錄》、《筆底波瀾》多本書作,本文選自作者新著《金庸傳》(印刻文學)。本系列結束。