1750年時,幾乎全世界的7億500萬人口從出生到死亡都是在舊生態體系之內度過,無論他們住在哪裡、擁有怎樣的政治與經濟體制。生活所需的一切,包括糧食、衣物、住所,以及取暖、煮食所用的燃料,大多來自土地,來自太陽每年傳送到地球的能量流中被保存下來的部分。紡織、皮革、建設等工業也仰賴出自農業或森林的產物。舉例來說,舊生態體系內就連煉鋼和煉鐵都要依靠木炭。因此,舊生態體系不只對人口規模設下了限制,對經濟生產力同樣如此。

這些限制會在1750到1850年的這一個世紀裡開始解除,那時,有些人愈來愈常使用煤來產生熱能,再捕捉那些熱能驅使蒸汽動力機器做重複的動作,執行先前由人力完成的工作。使用燃煤蒸汽來驅動機器是一大突破,讓人類社會脫離舊生態體系,進入一個不再受限於每年太陽能量流的新體系。煤是好幾億年前儲存下來的太陽能。將煤用在蒸汽發動機裡,使人類社會擺脫了舊生態體系加諸的限制,人類的生產能力與人口數量都出現指數性成長。推動工業機器的風力、水力和動物被取代──換成燃煤產生的蒸汽──揭開了工業革命的序幕,這件事對歷史發展的重要性可與發生時間早非常多的農業革命並列。使用化石燃料──起初的煤與後來的石油──不僅改變了全世界的經濟,也增加了地球大氣中的溫室氣體。因此,這項重大改變發生的過程和原因,以及造成的後果,是世界史上極重要的主題。

為了理解工業革命,我們要再度用「局勢」(conjuncture)這一概念為分析工具,其含義是,原先各自獨立的歷史發展與進程,於某個特殊的時刻匯聚在一起。以工業革命為例來說,匯聚在一起的因素有:舊生態體系之下的世界成長潛力全面衰竭、歐洲國家的戰爭擴及全球、新大陸殖民地的特殊性質,以及英國煤礦的絕佳位置與經營難題。我會特別著重在棉織品和英國人對煤的需求如何促成工業革命。

棉織品

工業革命一般被認為始於18世紀的英國,以棉紗與棉布紡織過程的機械化揭開序幕。珍妮紡紗機、水力紡紗機與走錠精紡機(又稱為「騾子」)都被當成英國人善於發明的證據,這也是為何西方崛起論述會以歐洲為中心的原因之一。問題在於,雖然英國確實是最先使用蒸汽動力機械而徹底改革了棉紡織業的地方,但事情發生的過程與原因卻必須從全球脈絡去理解。

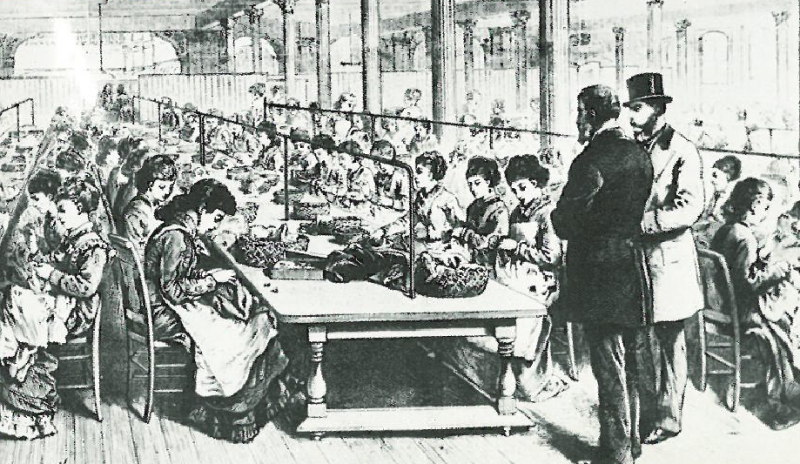

17世紀後期,英國人強烈喜歡上印花布這種印度棉織品。有一名男性如此描述:「突然間所有英國婦女不分貧富,全都把印花布穿在身上,有染印的也有手繪的,顏色愈鮮豔愈好。」另一名男性抱怨道:「印花布在不知不覺中進入我們的家裡、衣櫃、臥室;窗簾、坐墊、椅子,最後連床本身,都是用印花布或印度製品。總之,原本用羊毛或絲綢做的女性服飾或家具家飾相關用品,幾乎全變成是用印度貿易供應的商品。」這些1700年前後的當代人評論,勾起了一些有趣的問題:英國人為什麼從印度輸入那麼多棉織品?情況怎麼會變成那樣?他們後來又是如何創造自己的棉紡織業,並加以工業化?

英國人在1700年左右輸入那麼多印度棉織品,是因為那些產品比英國自己生產的紡織品(尤其是亞麻與羊毛)質優且價廉。印度棉織品觸感佳、質料輕薄,適合夏天穿,可以染成鮮豔的顏色,最重要的是它比英國人自己製造的任何紡織品都還要便宜。事實上,印度在約1700年時是全球最大的棉織品輸出國,而且不只要供應紡織品以滿足英國的需求,還有全世界的需求。東南亞、東非、西非、中東和歐洲都是印度棉織品的主要出口市場,除此之外還要應付規模龐大的國內市場。難怪十八世紀時,全球對印度棉織品的需求量,「超過印度所有紡織工人所能生產的量」,而且1750年的全球棉織品產量,印度就占了整整4分之1。

如同許多歐洲人想要的亞洲產品──起先是以絲綢、瓷器等供應給菁英人士的奢侈品為主,但後來愈來愈多像中國茶這類供應給大眾市場的產品──印度生產的棉織品相當物美價廉。英國紡織業者抓住「便宜」這點來說嘴,抱怨他們付出的工資較高,所以無法競爭。

印度在18世紀具有競爭優勢,是因為該國可以用幾乎比所有紡織業者都低廉的價格在全球市場銷售商品。有些人認為印度紡織品便宜的原因是生活水準低,或者多數人賺取的薪資微薄,然而這些說法都已證實並非事實:18世紀印度紡織工人的生活水準和英國工人一樣高。那麼,如果印度擁有競爭優勢的原因不是生活水準低,還會是什麼?

2個字:農業。印度農業產量極大,所以糧食價格比歐洲低很多。前工業時代的工人家庭把六到八成的收入用於購買糧食,糧食費用是他們實質工資的主要決定因素(也就是考慮一英鎊、一美元、一巴西雷亞爾或一枚印度金幣能買到多少糧食)。在印度(還有中國和日本),一批種子所能收成的穀物量和那批種子的數量,比例是20比1(例如每種植一蒲式耳的稻米,可以收成20蒲式耳),而英國最多就是8比1。由此可知,亞洲農業產能是英國(乃至歐洲)的兩倍以上,所以糧食在亞洲比較便宜,而購買糧食是最大筆的生活花費。儘管印度的名義工資可能較低,但購買力(實質工資)卻比較高。

在舊生態體系裡,農業產量高是亞洲的競爭優勢,甚至在工業中也是優勢。因果關係是這樣的:每英畝的產量高→糧食價格低→工資較低→相對優勢。在英國,因果關係則是這樣:每英畝的產量低→糧食價格高→工資較高→相對劣勢。如此一來,問題就變成:英國是怎麼開始逆轉這種相對劣勢的?

正如我們在前面章節所看到的,部分原因是英國針對輸入國內的印度紡織品提高關稅,以及完全禁止某些種類的印度棉製品輸入──也就是採取重商保護主義的做法。要是英國人在18世紀初期沒有那樣做,我們實在沒有理由相信他們的情況會有所長進,以致能和印度生產者競爭,並且建立起自己的棉紡織業。但另一層原因是,英國在美洲有了殖民地,也在印度取得「寶石」般的殖民地。這兩處後來都與英國棉紡織業的崛起息息相關。

印度

英國在1650年時的確稱不上有什麼海外帝國,但很快就急起直追,在東印度和西印度(即印度與加勒比海)奪走葡萄牙與西班牙的領地,在新舊大陸跟荷蘭競爭,並且於18世紀與法國交戰。然而奇怪的是,歐洲國家之間的衝突會擴大到世界各地,起初並不是政府造成的,而是民營貿易公司;最早的一批是荷蘭東印度公司、英國東印度公司,以及法國西印度公司。

雖然每家公司的成立時間不同,組織也不太一樣,但這些都是政府特許的民營公司,並且從政府那裡得到與亞洲貿易的獨占權,這一切都與重商保護主義的觀念相符。這些公司也有別於單純的貿易遠征隊;它們是由永久資本和可以交易的股份組成的──從這方面來說,兩家東印度公司是現代公司的先驅,而它們在組織貿易與提高獲利上的成功也意味著大公司在歐洲工業化中扮演的角色將愈來愈重要。不過在17、18世紀,這些公司的目標是在與亞洲的貿易中獲利。

然而,荷蘭東印度公司自視為荷蘭新教勢力的延伸,因此極度敵視西班牙和葡萄牙的天主教勢力,並且認為貿易與戰爭密切相關。1614年,荷蘭東印度公司總經理在一封給董事會的信中表示:「諸位閣下應當從經驗中知道,在亞洲進行貿易與維持貿易關係時必須做好保護,而且要用自己的武器……所以為維持貿易免不了要戰爭,戰爭也都是為了貿易。」荷蘭人整個17世紀都積極實施這個策略,從葡萄牙人手中奪走麻六甲、占領爪哇並將那裡變成生產蔗糖的殖民地,此外也設法在台灣島上建立殖民地。

相反的,英國東印度公司對貿易和貿易利益的興趣大於對戰爭的興趣,至少起初是這樣。該公司於1600年創立後的一個世紀期間,董事會一直堅持「我們的工作是貿易,不是戰爭。」為了避免衝突,英國東印度公司把貿易集中在印度,因為當地邦國勢力衰弱,也幾乎沒有歐洲競爭者,尤其是在孟加拉與馬德拉斯。但是情況到了17世紀後期開始改變,因為法國人在附近設下了要塞。於是,英國與法國在歐洲交戰的同時,兩國軍隊(不管規模多小)也在印度發生衝突;通常是法國人占上風,因為他們開始透過徵募印度人入伍當正規兵來提升作戰能力。這些印度兵被稱為「西帕依」(Sepoys)。英國東印度公司在1750年代也仿效這種做法,到了7年戰爭前夕,雙方在印度沿岸的軍隊都有近萬人──大多是印度人。

此時,蒙兀兒大帝國的政治與軍事力量已嚴重衰退。蒙兀兒在勢力顛峰時,大概可以動員百萬大軍;最後一個偉大領袖奧朗則布(Aurangzeb)於1707年去世後,蒙兀兒便因為各區域的政治暨軍事領袖宣布從帝國獨立而逐漸沒落。其中一名領袖是孟加拉的納瓦卜(nawab,類似省長或總督),他掌控了英國在加爾各答的貿易港,並且要求英國東印度公司付出更多費用來換取在那裡交易的特權。

英國人抗拒,派出一支2000人左右的軍隊,在克萊武(Robert Clive)的帶領下與其他反孟加拉的印度軍隊聯手,於1757年的普拉西戰役(Battle of Plassey)中擊敗了有法國人助陣的孟加拉軍隊。他們俘獲孟加拉的納瓦卜並將他處決,再以一名順從的納瓦卜取而代之,並且在1765年得到向孟加拉收取稅賦(總額非常大)的權利。此時七年戰爭已開打,英國和法國軍隊也在印度沿岸各處交戰,最後英軍在1760年於朋迪治里(Pondicherry)擊敗法軍,贏得一場決定性的勝利。這是大英帝國擴及印度的開始;英國的掌控範圍在接下來的50年間持續擴張,1857年時整個印度次大陸都成為英國的一塊正式殖民地。

在7年戰爭中獲勝──更確切地說,是英國在美洲及印度的勝利──對英國成為一個棉織品生產國而不再是輸入國的過程而言很重要。回顧一下,英國政府於1707年禁止印度紡織品進口,希望國內蘭卡斯特鎮周邊一帶的棉紡織業能夠發展起來,這個目的後來的確達到了。然而仿效印度的染色技術有困難,再加上工資與售價較高,所以蘭開夏(Lancashire,蘭卡斯特周邊地區)的生產對象主要是英國國內市場,全球市場上仍是以英國東印度公司買賣的印度棉織品為最大宗。因此,英國棉紡織業若要更上一層樓,就必須有出口市場。而世界上有一個市場正在擴大,因為那裡有獨特的奴隸制度、種植園,以及重商主義的貿易保護限制,這個市場就在新大陸。

*作者為美國加利福尼亞惠提爾學院(Whittier College)歷史學和環境史榮譽退休教授,本文選自作者著作《現代世界六百年:15-21世紀的全球史與環境史新敘事》(春山出版)