與此同時,城市各處不停響著大鐵鎚的叮叮噹噹聲、馬車的轆轆聲和擊碎碎石的聲音:羅馬總是不停地在重建;建了又拆,拆了又建。開發商總能找到方法擠出額外的空間和利潤。貧民窟到處可見,就像從火後的瓦礫堆冒出來的野草。

雖然官員盡了最大努力保持街道淨空,但它們兩旁總是擠滿貨攤或僭建小屋。因為長久以來,羅馬的發展都被侷限在城牆範圍內,開發商為了爭取最大利潤,便把目光轉向天空:公寓大樓在各處如雨後春筍般出現。在整個西元前二世紀和一世紀,業主們競相把他們的出租公寓大樓蓋得更高。因無視於安全法規,它們通常偷工減料,其中一些成了豆腐渣工程。這些大樓通常六層或更高,每個單位僅能容下極薄的漆與牆壁,最終幾乎一定會倒塌—並由更高的出租公寓大樓取代。

下水道工程聞名 乾淨骯髒並存

在拉丁文中,這種出租單位被稱為「小島」(insulae),反映出它們與大街上生活大海的鮮明對比。在這裡,人們更深刻地感受到城市孕育出來的廣大孤單感。對住在的「小島」的人來說,無根不只是一個比喻。就連住在一樓的人通常也沒有排水溝或清水可用。然而,下水道和輸水渠正是羅馬人對他們城市最引以自豪之處,這種講究實用的公共工程迥異於希臘人無用的富麗堂皇。

馬克西姆下水道(Cloca Maxima)是羅馬的中央下水道,在共和國建立前便已存在。輸水渠(用掠奪自東方的財寶建築)同樣是羅馬人用心建設公共生活的壯觀證明。全長最高可達三十五英里,它們把冷冽的山泉運送到城市的心臟地帶。就連希臘人偶爾也承認,他們對羅馬的輸水渠印象深刻。一個地理學家寫道:「輸水渠運送那麼大量的水,就像河流。羅馬幾乎不缺乏蓄水池、給水管或有噴泉的房子。」他顯然沒去過貧民窟。

事實上,沒有什麼比以下的事實更能顯示出羅馬的矛盾性格:它同時是最乾淨與最骯髒的城市。既有清潔的水流淌大街,也有大便。如果說共和國最高貴的美德可以體現於公共噴泉,那麼排泄物則象徵它最可怕的一面。羅馬公民的人生是一場障礙賽,誰要是落敗,大便會確實地傾倒在他頭上。他們被稱作「骯髒的平民」(plebs sordida)。

「小島」收集到的排泄物會定期以手推車傾倒於城牆外的花圃裡當肥料,但常多得來不及運送,以致成堆屎尿堆積街上。窮人死後也會被排泄物淹沒。因為他們沒資格被葬在阿庇亞大道的路旁,所以屍體會被丟進最東面一扇城門外的大坑。取道此路線進入羅馬的旅人會看見白骨散落路邊。那是個受詛咒的可怕地點,據說,女巫會來此剝去屍體上的肉並召喚大坑中赤裸的死者鬼魂。在羅馬,失敗者的尊嚴淪喪會延續到死後。

失敗者會降格到這種程度,在這世上是前所未有。城市窮人的痛苦更讓人覺得可怕:因為得不到共同體的慰藉,他們見拒於讓一個羅馬人成為羅馬人的一切條件。在出租公寓大樓頂層感受到的孤單,代表一個公民最珍惜之所有事的對立面。社會的禮儀和韻律被切斷後,下沉到野蠻人的層次。共和國對待公民如同對待敵人一樣堅硬無情,它放棄那些放棄它的人。放棄他們之後,它最終會把他們掃到垃圾堆裡去。

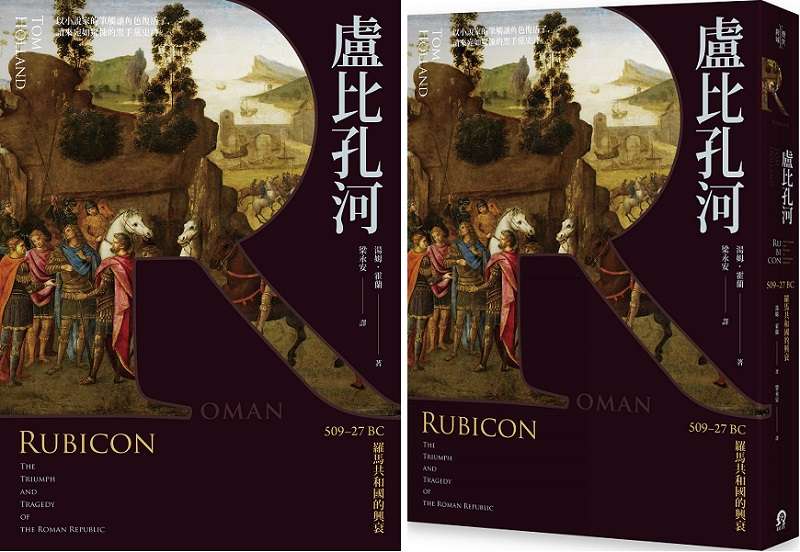

*作者湯姆.霍蘭(Tom Holland),古代和中世紀大眾歷史作家。2007年贏得古典協會獎(the Classical Association prize),這個獎項頒給「對促進古希臘和古羅馬語言、文學與文化研究最大貢獻者」。本文選自作者著作《盧比孔河:509-27 BC羅馬共和國的興衰》(讀書共和國)