變得心無旁騖

有一個永遠都在分心的人,古希臘人把他神格化了。因此,當某個東西讓人極度渴望卻可望而不可即的時候,我們將其形容為 tantalizing,這裡用的就是他的名字。這個故事是這樣子的,坦塔洛斯(Tantalus)被他的父親宙斯懲罰,被驅逐到了冥府,在那裡,他發現自己在一池淺水中勉強地站立,身旁有一棵樹,樹上的果子已然熟透,在他頭上晃動著。這樣的詛咒感覺還滿慈悲的,但是每當坦塔洛斯試圖摘取果子,樹枝就會移開,永遠都搆不著;當他彎腰想喝口清涼的水時,水就會退去,所以他永遠無法止住飢渴。坦塔洛斯的懲罰就是永恆地渴望,卻永遠得不到。

你得稱讚古希臘人的這些寓言故事,很難再更精確地體現人類的狀況了:我們總是在追求著什麼:更多的錢、更多經驗、更多知識、更高的地位、更多的什麼。古希臘人認為這只是身為一個易犯錯的凡人所背負的其中一項詛咒,於是他們用這個故事來描繪我們永無止境的欲望,以及其所擁有的力量有多大。

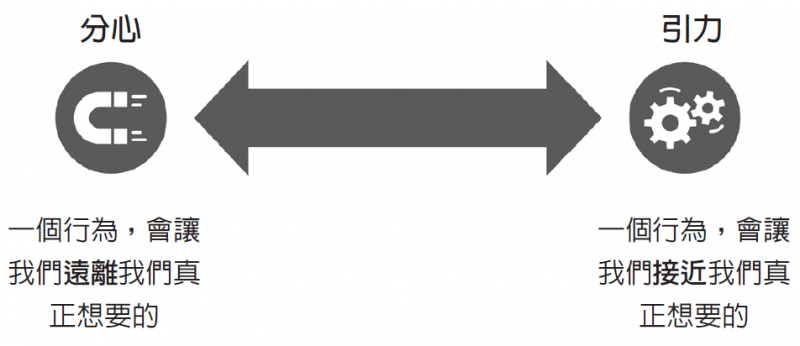

引力與分心

想像一條線,這條線代表你一天中所做的每件事的價值,愈往右端,愈有價值,愈往左則是價值愈低。

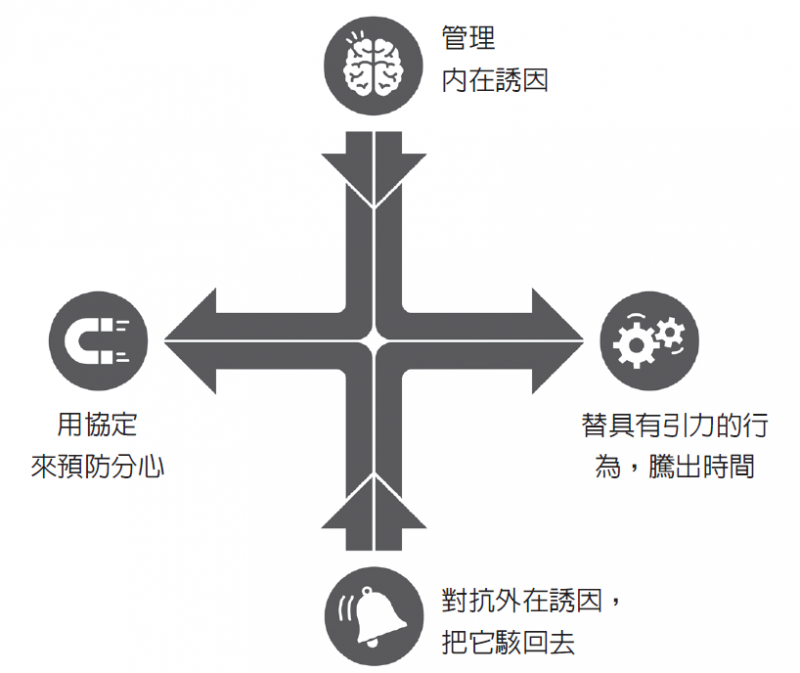

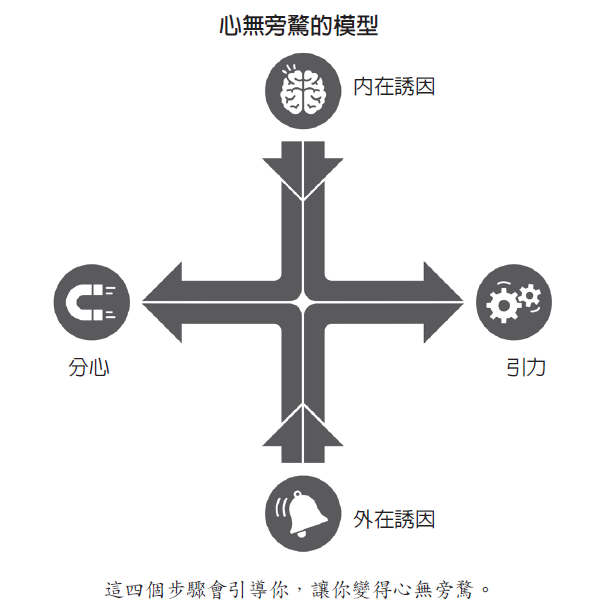

光譜的右端是引力(traction),這個字是從拉丁文trahere 來的,意思是「牽引;拉」。我們可以把引力想成是生活中牽引我們向前的行動。左端則是分心(distraction),是與引力相對立,一樣從這個拉丁文字根來的,這個字的意思是「把心思拉走」,分心則是干擾我們,讓我們無法向著願景中的人生前進。所有的行為,無論是向引力或是向分心靠近,都是被誘因所驅使,這個誘因可能來自內在或外在。

內在誘因從內部給我們暗示,我們感覺肚子在叫的時候,就會找零食;冷的時候就會找件厚外套來讓自己暖和一些;而當我們傷心、孤單、壓力很大的時候,可能就會打給朋友或是所愛的人來尋求支持。

另一方面,外在誘因則是環境裡的暗示,告訴我們接下來要做什麼,像是叮叮噹噹的提示音和鈴聲,促使我們去查看一下信件、點開一則新聞快訊或是

接個電話。外在誘因也可以是其他的人,像是一個路過我們位子、停下腳步的同事;也可以是某樣物品,像是電視,它的存在本身就足以讓我們產生打開它的念頭。

無論是被內在或是外在的誘因所推動,所產生的行動若不是讓我們靠近更遠大的目標(引力),就是反其道而行(分心)。引力幫助我們達成目標;分心則讓我們離目標愈來愈遠。

當然,挑戰在於,我們的世界充滿了各式各樣的事物,目的就是讓我們分心。如今,大家發現自己跟手機形影不離,但這只是最新型的障礙,自從電視入侵生活開始,大家就在抱怨電視有著讓大腦停止思考的力量。而在這之前,是電話、漫畫書還有廣播,甚至文字的書寫也受到指責,怪罪其創造了「學生靈魂裡的健忘症」,蘇格拉底是這麼說的。雖然有些跟現在的誘餌相比之下,看起來無聊透頂,造成分心的東西從以前就一直確確實實地存在於我們的生活中,以後也會繼續如此。

但是今日的干擾源感覺不太一樣。裝置上可獲得的資訊量、散布的速度、到處都可以隨手取得的新內容成為使人分心的三段攻擊。如果你追求的是分心與干擾,這比以前任何時候都更加唾手可得。

分心的代價是什麼呢?

1971年,心理學家司馬賀(Herbert A. Simon)就有了先見之明,他寫道:「資訊上的富有意謂其他事物的匱乏……注意力的貧乏。」研究人員告訴我們,專注力和集中力是讓人類擁有創造力並且繁榮發展的基本材料。在自動化增加的年代,最熱門的職缺將會需要具備用創意的方式解決問題,並提出新穎的解決方案的能力,也需要人類高超的智力與獨創力,這需要高度專注於手邊工作才能夠產生。

以社交的層面上來說,我們明白親密的友誼是身心健康的礎石,且有研究指出,孤獨要比肥胖來得更危險,但是如果我們老是分心,當然無法培養緊密的友誼。

考慮到我們的孩子,他們如果無法保持夠長久的專注力來自我耕耘,要怎麼有所成長?當他們看到的不再是關愛的面容,而是老緊盯著螢幕的一顆顆頭頂時,我們正在替他們建立什麼樣的榜樣?

再重新想想坦塔洛斯,他的詛咒到底是什麼?是永無止境的飢渴嗎?並不盡然,如果他停止這種無盡的追求,會怎麼樣呢?畢竟他早已身處地獄,而就我所知,已死之人並不「需要」食物和飲水。

詛咒並不在於坦塔洛斯花費了無窮無盡的時間,去追求注定無法企及的物品,而在於他對自己行為背後更高一層的瘋狂性渾然不覺。坦塔洛斯的詛咒在於他的盲目,他無法察覺從一開始他就不需要那些東西,這才是這個故事真正的寓意。

坦塔洛斯的詛咒也是我們的詛咒。我們不由自主地要去追求看似需要、實則不然的事物。我們不「需要」搶在這一秒查看電子郵件,也不「需要」掌握最新新聞,不論我們覺得這些事有多麼迫切。

幸運的是,我們不像坦塔洛斯,面對欲望,我們可以止步,辨認這些欲望的本質,並且做出處置。我們期待企業能夠創新,以解決我們不斷改變的、總是更進一步的需求,但是我們必須得提出這個問題:更優質的產品真的可以創造更好的自我嗎?讓你分心的東西永遠都會存在,而管理它們是我們的責任。

「變得心無旁騖,意思就是努力地讓自己做到言出必行。」

心無旁騖的人對自己和對他人都一樣誠實;如果你在乎你的工作、你的家庭以及你的身心健康,你必須學會怎樣才能變得心無旁騖。這四個步驟構成的心無旁騖模型是一個工具,讓你可以用新的方法看待這個世界並與其互動,這個工具的功能像是地圖,引導你控制你的注意力和選擇你的人生。

本章一點通

● 分心讓你無法達成目標。分心可以是任何行為,這個行為會讓你遠離你真正想要的東西。

● 引力帶領你向目標邁進。引力可以是任何行為,這個行為引領你接近你真正想要的東西。

● 誘因會引發引力也會引發分心。外在誘因用的是來自你周圍環境裡的暗示,來觸發你的行動;內在誘因則是用來自你心中的暗示,來觸發你的行為。

*作者尼爾.艾歐曾任教於史丹佛商學研究所以及哈索普拉特納設計學院,教授行為設計。同時也是《鉤癮效應》暢銷書作者,此書榮登《華爾街日報》暢銷排行榜,超過 18 種語言譯本,並榮獲權威商業書評網 800 CEO Read 「年度行銷書籍」的殊榮。他寫作、當顧問,也在 NirAndFar.com 上針對心理學、科技與商業等複合議題發表文章。其文章曾經刊載在《哈佛商業評論》、《亞特蘭報》、《時代雜誌》、《週刊報導》、《Inc.》、《今日心理學》等媒體。

另一作者李茱莉,與尼爾.艾歐共同創立了 NirAndFar.com,她在網站上替全球的閱聽人帶來與時間管理、行為設計以及消費者心理學相關的最新見解。茱莉先前也曾共同創辦兩家新創公司,並協助兩家公司成功被收購。本文摘自2人新作《專注力協定:史丹佛教授教你消除逃避心理,自然而然變專注》(時報出版)。