水文探測三寶

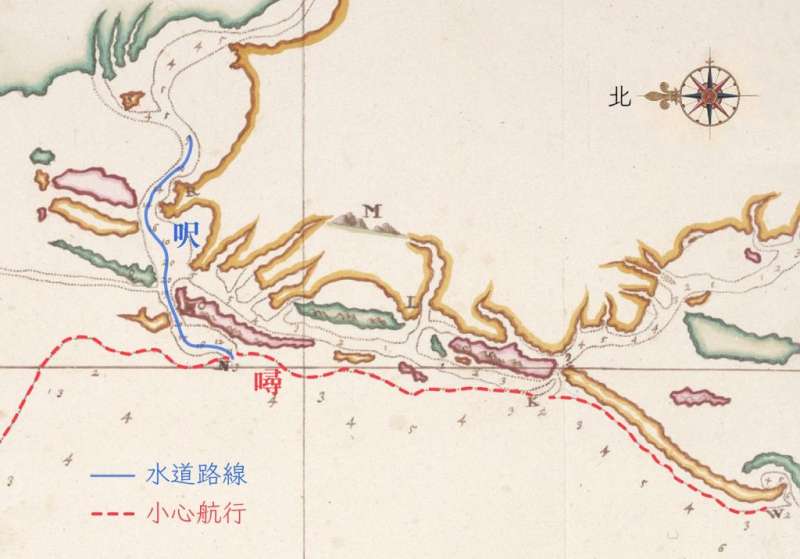

荷蘭水文探測紀錄包含三樣東西:海圖、海岸描述、航路指引。

荷蘭東印度公司人員,如何運用這些水文探測紀錄來航行?鄭維中舉例說明:有天,媽媽叫小明去買醬油,平常造訪的巷口雜貨店剛好休息,只好去更遠的雜貨店買。但小明不知道路,媽媽就會畫個地圖,或直接跟小明說:「從巷子口繼續直走,遇到第二個紅綠燈右轉就到了,那家雜貨店招牌是黃色的」。

上述這段例子中,地圖就像荷蘭東印度公司人員繪製的「海圖」,媽媽說明的路線就是「海岸描述」與「航路指引」,讓後續出發的荷蘭商船像小明一樣,知道該怎麼走,還有看到什麼景色就是到達目的地。

從荷蘭航向亞洲,商船艦隊要在哪裡等待起風和潮流,這些都要事先告訴船長和水手們。不像現在可以戴上 VR (虛擬實境)眼鏡體驗一遍,在 17 世紀只能依靠前人傳授的經驗。但人算不如天算,有時候航路指引表示會起風的地方,卻沒有起風,船長就得參照海圖隨機應變。

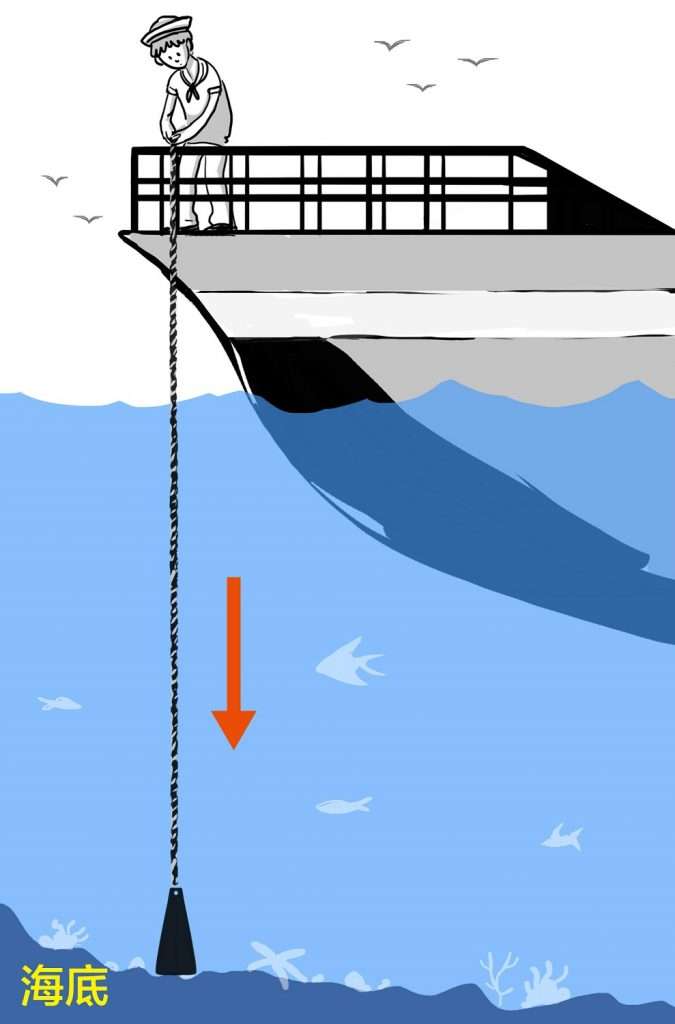

沒有起風是一個難題,風太狂又是另一種修羅場。當荷蘭商船被颱風吹到不知名的海岸,船長會等到太陽升到中午的高度之後,測量自己的緯度在哪,並搭配前人留下的海圖和海岸描述,用測深錘測量水深、觀察海岸景色,找找看自己位於何處。

「海圖」標有水深,而「海岸描述」的文字內容,包含:水深的描述、港灣可以看到什麼山、海邊有什麼形狀的巨石、海裡的土質等等。航行時,水手除了用測深錘測量水深,也會將測深錘往海底丟,看看錘子底部黏附上來的土質和顏色,是濕黏的黑土、或是有珊瑚礁碎屑的土等等。

綜合以上這些線索,荷蘭東印度公司人員就能推斷自己的大概位置,想辦法進行後續的貿易任務。

與繩同行:尋找看不見的水道

現今船隻運用自動且即時的探測儀(聲納)掌握水深,但回到 17 世紀,當時受雇於荷蘭東印度公司的船長和水手,沒有這個福氣。他們需要手動且費時地一次次將「測深錘」投入海中,量測目前海底有多深,避免讓船隻撞上海底的礁岩或沙丘。

雖然爸媽常叮嚀「走路要看路」,但只能依靠測深錘的船長和水手,就算想看路也看不到,因為海床的高低起伏落差,都藏在蔚藍或洶湧的海平面之下。

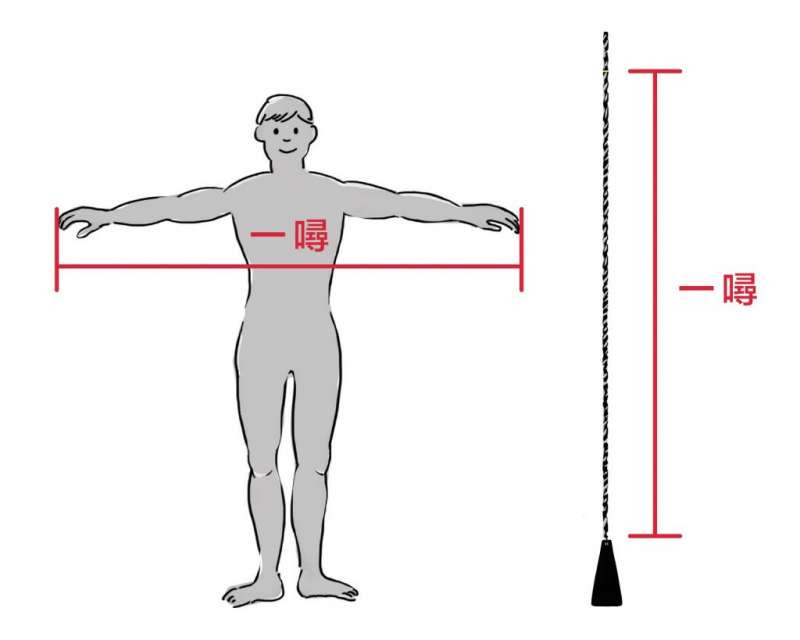

鄭維中說明,對於當時的荷蘭中型船及大型中式帆船而言,5 噚是安全的水深,才不會因為海浪上下波動,使得船底撞擊海床。一旦進入海圖標示水深 5 噚以內的海域,船隻就要放慢速度,並且水手要與繩同行、不斷投下測深錘,就像蝙蝠用超音波的回音探測前方物件的距離,藉此尋找可以航行的水道。

然而,天有不測風雲。臺灣降雨集中,加上山脈的地勢落差,時而暴漲、時而消停的河水日積月累地改變出海口的深淺,尤其是臺灣西南部沙岸的河流與潟湖出海口外圍,包含潮下沙溝(subtidal channel)和潮下沙壩(subtidal sandbar)的深度變化。