性騷擾事件的權力運作

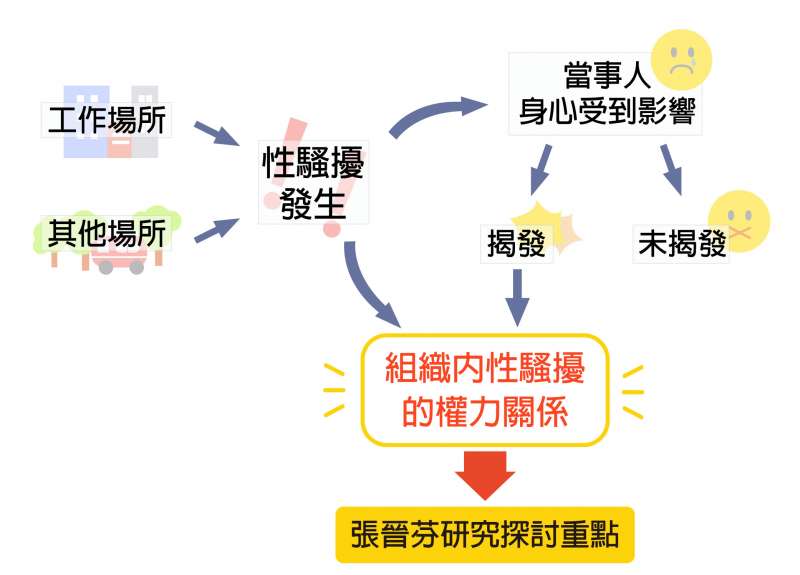

中研院社會學研究所的研究員張晉芬提到,過去已有研究指出:性騷擾事件的被害人可能因為權力不平等、怕二度受傷等因素,常常選擇隱忍以求息事寧人。張晉芬以此為基礎,藉由調查醫院性騷擾事件發生始末,尤其是後續處置方式,揭發加害者為何常能繼續逍遙職場的可能原因。

色狼的「權力金鐘罩」

根據前人的研究(註一),職場裡性騷擾事件不容易被揭發的原因,可以從組織權力結構與職場的氛圍來分析。當性騷擾事件中加害人與被害人權力不對等,像是公司中的主管騷擾員工,受害人可能會懼怕加害人的權威或地位,選擇讓步。即使受害人舉報,管理階層為了顧及組織的聲譽,有時候會採取淡化、忽視的手段。就算管理階層著手處理,過程中很有機會偏袒較有權力、對組織比較重要的加害者。

在權力不對等的關係裡,受害者鼓起勇氣舉發卻徒勞無功,或遭到更多壓迫的經驗,會讓其他受害者的舉報意願大大降低。至於職場氛圍,如果是身處在黃色笑話充斥、清涼月曆隨處掛的工作場域,受害人可能根本就不認為管理階層會看見性騷擾的嚴重性,直接選擇放棄申訴。張晉芬的研究結果同樣支持這些論述。

研究指出:性騷擾事件中的加害者,常常會有權力加持與組織庇護。

在 2018 年最新的研究(註二)裡,張晉芬選擇臺灣的三家醫院,針對院內所有的護理人員進行問卷普查。對於研究場域的選擇,張晉芬指出,醫院在性騷擾研究中已經有豐富的文獻可以參照;同時院內層層分明的組織,也是研究權力結構的理想對象。

將 3,700 多位護理人員的回覆進行統計、剔除無效樣本後,約 16% 的受訪者表示工作過的醫院確實有性騷擾事件,也知道事情發生的始末;另外 13% 受訪者則回覆好像有聽過,但不甚確定。

進一步分析加害人身份與事件後續發展,張晉芬發現,護理人員受訪者指認性騷擾來自「病患或家屬」的次數,高於來自「同事、主管」。而如果加害者為醫師或主管,由於受害者在權力關係中處於弱勢,即使事件被舉發,後續處理也大都是不了了之,或以離職收場。

詳細的問卷題目與調查結果,如下圖所示:

根據以上分析結果可以觀察到,當「加害人」在性騷擾事件中屬於較有權力的醫師或長官,常會因為受害人不敢指認或自我犧牲,逃過被舉報帶來的糾紛。再加上問卷裡,指認最後有正式處理的案件人數,低於指認有性騷擾的人數,可以推測院方在處理性騷擾事件時的確會有忽視或淡化的狀況。

性騷擾為何常能逃脫、不被處分?

職場裡的權力遊戲與性別歧視,讓性騷擾事件層出不窮。

張晉芬這次的調查研究顯示,身為組織結構中權力弱勢的基層員工,比較可能會受到不公平的歧視性待遇。但實際上,即使同樣身為基層員工,男性遭遇性騷擾的機會遠小於女性。

根據勞動部 2016 年的統計資料,調查的男性樣本裡有 0.8% 表示曾經遭遇過職場性騷擾;但有過此經驗的女性卻高達 3.5% ,比例上是男性的四倍多。對於此一現象,張晉芬引用美國女性主義法學者凱薩琳・愛麗絲・麥金儂(Catharine Alice MacKinnon) 的概念:「性騷擾是一種性別歧視」來解釋。

從文化層面來看,不論國內外的社會氛圍都對於兩性的表現有不同期待。男性「主動」的行為被社會鼓勵、認可;女性則被期待扮演「被動」的角色。張晉芬指出,在兩性相處方面可以看到明顯的刻板印象:男性主動調戲女性的行為無傷大雅,但反過來女生的行為卻會被貼上不莊重的標籤。「當女生走過,男生會盯著看、吹口哨、討論外表;但很少會看到相反的狀況。」張晉芬舉例。

至於職場的權力結構中,女性大多時候也都屈居弱勢。張晉芬提到,女性常會因為婚育或家庭因素離開或降低勞動參與,所以不論國內外,多數組織裡高層幾乎都以男性居多,女性很難躋身重要職位。身為工作場域中的弱勢,又被社會價值觀不平等看待,職場基層的女性很容易成為高層男性欺負的對象;但同樣是基層的男性卻相對較少擔心被性騷擾的問題,張晉芬認為從這層面來看,性騷擾可以說是肇因於整個文化對女性的性別歧視。

性騷擾事件的研究難處

礙於個人隱私與保密條款,性騷擾研究難以從當事人深入追蹤。

在醫院內性騷擾事件的研究裡,考量到性騷擾是個人尷尬、痛苦的私密經驗,很難直接向當事人詢問,所以張晉芬的研究問卷不是針對個人自身經驗,而是詢問:「在您所工作過的醫院裡,是否曾經發生過有員工遭遇言語或身體上不友善的性暗示或性接觸的事件?」

對於旁敲側擊的間接性問法,張晉芬解釋說:「這類的私密研究,就像性觀光經驗研究 (Chang and Chen,2013),即便當事人回答有,也很難追問到他怎麼消費、從什麼管道取得聯繫。」

即使受害當事人願意坦誠,談論到機關單位如何處理性騷擾事件等細節時,又會碰到保密協定的問題。「我看過的論文,還沒有一篇有提到組織在性騷擾發生後,實際採取甚麼樣的處理方式。」張晉芬表示。整個事件就算經過性騷擾防治委員會鑑定確實符合性騷擾,還進入刑事訴訟,依然只有結果會公開,中間的運作過程、委員身份都不會透露。

無法直接向當事人取得第一手資訊,使得後續研究難以進行。同時,因為問卷資料採用間接性的問法,即使統計結果顯示較多受訪者指認性騷擾來自病患或家屬,也無法確切得知實際上的所有狀況。「我們詢問受訪者知不知道有發生過性騷擾,但可能有發生,卻因為管理階層要求封口,其他科別的護理人員未必知道曾經發生過性騷擾,以致於知道曾經發生過的比例偏低。」張晉芬強調。

這次的研究結果能揭開院方處理的態度,但無法顯示實際上哪一類的加害人騷擾次數較多。「畢竟相對於醫師同事或主管的性騷擾,來自病患或其親友的騷擾比較可能被公開、指認。」張晉芬說。

他山之石,能否引以為鑑?

近年來,臺灣大力倡導性別平等,但勞動市場裡性別機會卻仍不平等。

長期關注性別和勞動市場參與議題的張晉芬指出,不管是亞洲還是歐美,女性在勞動市場的參與都會碰到很多阻礙。其中最難克服的就是女性結婚、生育後離職的問題。因為生理結構的關係,生育時需要付出的代價幾乎由女性承擔;嬰孩出生後,普遍也是由女性哺育及照顧,更別說婚後照顧家中長輩與處理柴米油鹽等雜事。

「當家庭與工作有衝突的時候,男性幾乎以工作為主;但對女性來說,常會因為工作場所對於有母職勞動者的不友善、家庭因素等考量,離開職場或轉換到兼職工作。」張晉芬說。

婚育造成女性事業生涯中斷,還連帶影響女性後續的就業與升遷機會。因為對於公司來說,在擁有相等能力、條件的狀況下,即使男性可能會跳槽或對工作的投入不及女性,但如果選擇栽培女性則可能要承擔其婚育離職的風險。「目前臺灣女性的勞動市場參與率約 50% (註三),但相較歐美的 60%、70% ,還是有一段不小的差距。」張晉芬提醒,臺灣社會對男女不相等的期待,造就當今家務分工與勞動市場裡對女性的歧視與機會不平等。

有道是:「外國的月亮比較圓」,但外國的性騷擾絕對不會比較少。

雖然歐美女性勞動市場參與率較高,卻不代表社會對女性比較友善。西方的女性幾乎有七、八成表示遭遇過性騷擾的經驗,相對臺灣來說比例非常高。但張晉芬提醒:「不能單看性騷擾事件多寡,來評斷一個地方是否尊重女性。」

從性觀念來說,歐美民眾對性抱持相對開放的態度;臺灣在儒家傳統思想的影響下,性觀念則比較保守,連談論都有很多忌諱。因此在臺灣我們較常知道的是言語或肢體動作上面佔些便宜、或類似偷拍的行為,但對於更嚴重的性騷擾事件的揭發或報導相對較少。「總之就性騷擾來說,目前沒有聽過哪個國家狀況比較好的。」張晉芬解釋。

唯一解法:讓性騷擾加害者曝光

在中小學時期,學校的性別平等教育宣導兩性互相尊重的價值觀,但在職場中,充斥性別歧視的陋習:如陪酒、應酬文化等。張晉芬認為,不論是公家單位或私人企業,都應該加強保障組織中權力弱勢者的觀念,同時建立良善的性騷擾申訴系統。

傳統方式如張貼「禁止性騷擾」的標語是沒效果的,張晉芬指出當加害者認為自己可以順利從糾紛中逃離,任何宣示性的文宣都僅只是形式。職場應該清楚教導員工遭遇性騷擾的時候應該如何保護自己,像是透過公司內部或縣市政府性騷擾防治委員會、勞工局等申訴管道,讓性騷擾的加害者受到處罰。

公司進行教育訓練時,最好提出實際處罰案例,讓潛在的加害者心生警惕,瞭解性騷擾是「不被組織允許」的。

除了建立足以警惕加害者的處理機制,工作場域內性別友善的氛圍同樣不可或缺。張晉芬鼓勵大眾見義勇為,若看到周邊的同事遇到不公平的待遇,都應該發出不平之鳴。「尤其是單位高層,權力越大責任越重。」張晉芬呼籲。唯有集體實際的行動,建立具有性別友善、平等的環境,才能讓職場中的大野狼不再伸出魔爪。

(註一) Wilson, F. and Thompson, P. (2001), Sexual Harassment as an Exercise of Power. Gender, Work & Organization, 8: 61-83.

(註一) Hulin, Charles L., Fitzgerald, Louise F. and Drasgow, Fritz. (1996). Organizational Influences on Sexual Harassment.

(註二) 張晉芬,2018,〈為何無法消除敵意工作環境?分析醫院內處理性騷擾事件的權力運作〉,《社會科學論叢》,第 12 卷第 2 期,頁 1-42。

(註三) 張晉芬,2017,〈性別平等了嗎?男性和女性受僱者薪資差距解析〉,李宗榮、林宗弘編,《未竟的奇蹟:轉型中的台灣經濟與社會》,頁159-187,台北:中央研究院社會學研究所

文/林承勳

本文、圖經授權轉載自研之有物(原標題:是誰放走了大野狼?張晉芬的性騷擾調查帶你一窺究竟)

責任編輯/趙元