他總怕舞者只會跳舞,其他事都不懂,「他們最好的年華都在這裡了,也不能說對這社會沒有貢獻,但然後呢?我當然擔心,所以常常逼他們那樣又這樣,要看書、關心時事,然後一天到晚考察他們,所以吃飯的時候,沒有人要跟我一起吃。」他難得有一絲落寞,但是這份擔心憂懼,其來有自。

「台灣怎麼對待文化藝術與藝術家?至今沒有觀念,也還不清楚,於是相關的文化藝術政策也不那麼清楚的。你說陳澄波還有他的畫,然後齊柏林、鄭問…。」林懷民搖頭,不再多說了。他說,說了也沒用,沒人會聽,招人討厭。說到底,台灣人良善,卻擅遺忘。

遺忘,是因為不回顧,他認為當今的媒體有責任,「從談話節目到媒體報導,都在做好玩的、指指點點的、指點江山的事,好像怎樣了都不是自己的事,但我們在這塊土地上,所有都是即身、切身的,都該想的。」他嘆,台灣面對災難時最好,「福島、921地震,所有人會有兩個月的熱情,說不定是一個月吧。不說文化藝術,看八仙樂園塵爆、看桃園保齡球館大火,有修法嗎?有後續嗎?我們會改善嗎?我們的遺忘,是包括這些的。」

要讓很多人開心,藝術的偉大,再說

不談遺忘,改回望雲門這45年的累積,還有林懷民迄今的90部作品,與海內外無數獎項與勳章肯定,他說,那對自己來講都是虛名,他那語氣,說不上無奈,但瞭然通透。

「得榮譽,也就是報紙一個角落,可以幫雲門銷銷票…,我從來覺得,那些事情跟我個人沒有關係,但跟團有關係,所以,該做、該忍受的,還是都要做。虛名,對我來講是虛,但對團不是,經營一個舞團,這免不了,不然誰認識、誰來看?」

經營舞團的必要之惡與累,林懷民就這樣吞了45年。不過,非舞蹈本科出身的他,倒是用了非傳統的方式去享受他的編舞家人生。

不像一般編舞家抓準了一種美學風格就貫徹到底,林懷民的舞作風格經常多變,有反應時代、寄託憂國意識的「懷民」之作,也有追求美學的細緻作品。另一方面,他讓表演藝術不只活在殿堂之上,而是走到戶外廣場,走進社區,讓所有人民,不分階層,都有機會感受。

「如果只是做為編舞家、藝術家,那一個作品只到劇院演個兩場,我覺得太划不來,我不幹,因為營運一個團隊的災難是無窮而不可想像的。我幹這行,就是要讓很多人開心,至於藝術的偉大?再說。」

今年是雲門把演出帶到戶外的第23個年頭,林懷民覺得這比什麼都有用,「能有一個晚上,大家把電視關掉、出門,坐在一起,看個不一樣的東西。散場,會有阿嬤來說:我看不懂,可是看得好高興。那比紐約時報的舞評來得更重要。」

在他眼中的表演藝術,不僅是一晚上的一場演出,而是社會底蘊的累積,是感受的累積,「是一代代人下來,對於事情看法的不一樣。」所有眼前稱為成就的,所有井然有序的,從沒有憑空得來的,45年的雲門是如此,國際舞壇對他退休的讚譽與惋惜,是如此。

要告別的時候,大家對我比較有興趣

那麼,退休之後的林懷民會是什麼樣子?在他宣布退休的《關於島嶼》記者會上、在雲門宣布《林懷民舞作精選》演出訊息的記者會上,台灣的媒體也都追著他問著。他曾說自己要在家,要整理家務、好好洗碗、感受生活,也曾說要跟著老友蔣勳到處演講、當書僮,還說過他要很專業地退休、要耍廢,那想像,如天上浮雲,隨時變幻。

面對難得一見的媒體大陣仗,他俏皮說:「我發現一個有趣的事情是:好像要告別的時候,大家對我比較有興趣。」

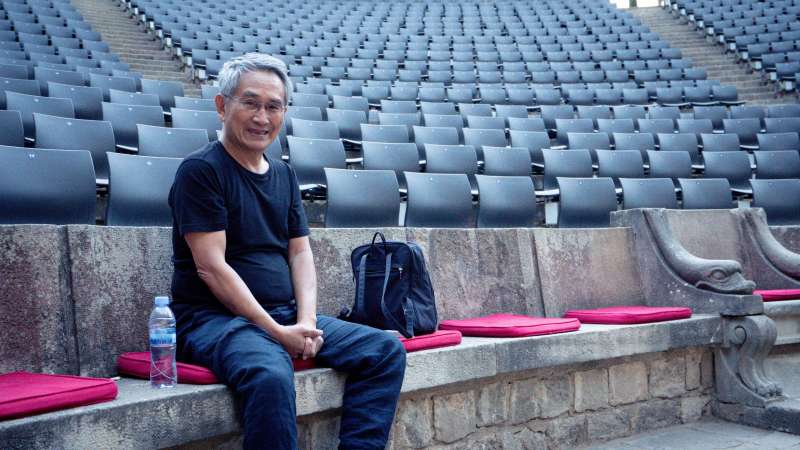

在巴塞隆納等著過馬路的街頭,他給了另一個答案。他說他沒有車子、沒有司機,生活也不過就是揹著個包,自在來去,「我想,退休後,我還是過著我這樣的生活吧,我就是你看到的我。到最後,台灣人會不會也把我忘掉,不重要了。」

文/汪宜儒

原文、圖經授權轉載自中央社文化+(原標題:雲門的45之前.雲門的林懷民之後)

責任編輯/陳秉弘