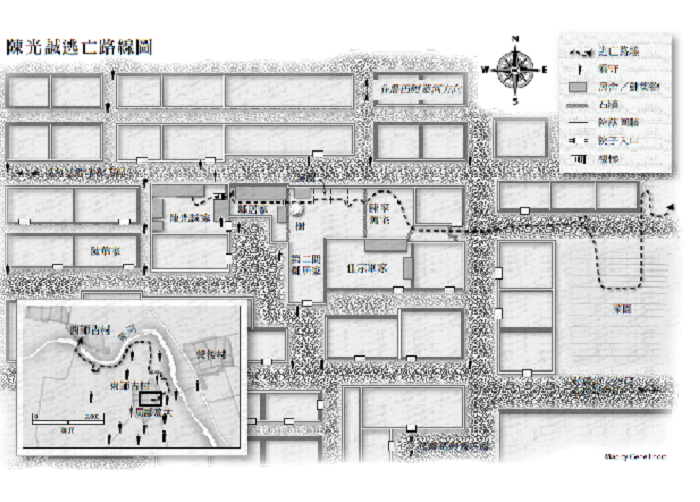

他們監視我們,我們也同樣監看著他們。我們研究他們的每個步驟和習性。我們計劃逃亡已經一年多,以細微的耳語一再討論每個細節─我們判斷這些挾持者已經在屋內裝了竊聽器,能聽到我們所說的每一個字。

如果我能逃出村子的範圍──過去一度被稱為是家的地方,現在已經是座私人監獄,超過七十多名看守包圍並堵住所有可通行的出入口。「你回到家的狀況還不比在監獄好。」就在我被關在監獄內四年多、要被釋放前不久,有名典獄官這麼跟我說。他說得對,在我回到東師古後,就遭受到嚴密的在家拘禁──

中國儼然是座巨型監獄,而我家成為其中心點

自從回家以後,我已經無數次試圖逃離。我的妻子偉靜和我不停地在爭辯和討論每個計劃的風險與優勢,我在心中也一次又一次地走過每個可能的路徑。我決心逃亡。只有想盡辦法逃走,才有可能保住我的生命精神。

自從入獄後,我的身體狀況就變得很糟,當局甚至不讓我就醫。我幾乎是全面被隔離在住家之內──不能外出,沒有訪客,與外界毫無聯繫。我嚴重腹瀉,通常還有血便,我時常感到筋疲力竭。最近,我大概每個月就有兩周時間躺在床上,病到動彈不得。如果到最後我失去求生的奮鬥意志,當局就會說我已經死於某種疾病,安然死在家中的床上。但誰會知道這其中的差異呢?我所擁有的就只剩下決心而已。

二○一二年四月二十日,我和偉靜像往常一樣,在堂屋裡透過玻璃與門縫偷偷觀察院子裡看守們的一舉一動。幾天前我們知道東側鄰居家中的狗不見了,我經常說一隻狗比一百名看守還要危險;而現在既然沒有了狗,我們就集中精力將東側鄰居的房舍當成逃亡路線重要的出發點。

當天早上,我一如往常般在心中默想路線圖,注意每道細節──要在何處正確轉彎,圍牆的位置和各種物體間的距離,以及偉靜在好幾個月的日常生活中幫我蒐集的現場所有事項的枝微末節。只有我們兩人知道這計劃,也已想好逃亡之後的安排──當我通過重重看守後,會試著尋求村內其他人的協助。在我逃亡的路線上,恰好就住著一位孩提時期的密友,以及另一名木匠好友。可是我們無法和外界任何人聯繫,逃亡的消息無法事先告知他們。要知道,告訴他人逃亡計劃是非常危險的,哪怕是我的母親──她就以我的安全為由,強力反對我逃亡。

偉靜和我經常討論,一旦我獲得自由,該如何將消息傳送給她。我們無法通信或打電話,因此唯一的辦法就是遞送「暗號」。我們最後決定,如果我活著逃出去,就叫其他人送六顆蘋果給她。「六」意味著順利,蘋果的「蘋」諧音平安的「平」;如果找不到蘋果,會找其他六個東西,以此暗示我已經順利逃出。

平時,偉靜都在屋內觀察看守,並尋找時機。那天稍早她曾上到平房的屋頂(我們會在那曬糧食和晾衣服);她注意到,在我們家院子和大門口值勤看守的組長的汽車並不在那兒。通常我們家院子內有六名看守,他們會坐在房門外的矮凳子上。值勤小組的六人今天坐在我家大門裡面,其中只有兩人會直接看到屋子的門,我們覺得應該是個好機會。快到上午十一點時,時機來了:最靠近我們的一位看守站起身,拿著空茶杯走向放在院外的保溫瓶,他的動作看起來似乎相當悠哉、一派輕鬆的模樣。在他前去倒水的路上,會有幾秒鐘時間擋住另外一名看守的視線。我必須趕緊跑出房門,快步衝過院子來到東邊的圍牆,這大約是四、五公尺的距離。片刻之後,看守就會再次看到我的屋門。

「快走!」偉靜捏了下我的胳膊,低聲告訴我。我跟著她到了門外,小心翼翼地快步越過院子,我走在她前面,快速走過小時候經常推的石磨,匆忙趕到石階。我知道這裡會遮住視線。然後我站在這個只有七階高、粗製濫造的石階的最底層,深深吸了口氣,並用力豎耳聆聽,要聽出看守們的任何騷動或是否發現我逃走的跡象。

我的心臟急促地跳動著。此刻,哪怕是折斷根小樹枝的聲音都會透露我的蹤跡,路上的每個石塊、樹枝、樹葉、水桶或鐵鍋都會造成意外的響聲,進而引起看守的注意,導致一頓毒打或是迎來更糟的狀況。但偉靜已經撿起地上任何可能會妨礙我逃亡的東西,也知道別把地面弄得太乾淨,免得引起懷疑。

當我站在石階旁,我聽到偉靜在幾步遠的柴堆上撿拾乾樹葉和雜草,又過了一會兒,她走回廚房去生火。此時,那名倒水的看守已經回到原來的位置,他把茶杯放在地上,坐回板凳上和其他同伙繼續聊天。接著偉靜從廚房出來,提著水壺到戶外的水龍頭裝水──當然是裝樣子。然後很快我就聽到水壺碰撞到火爐的聲音。偉靜又走了出來,這回她走向柴堆,去拿較粗的樹木枝幹。每次她經過我前面時,都會小聲說幾個字,把她所看到的情形告訴我──到目前為止,我都平安無虞。

我還沒有動身。偉靜非常緊張,雖然我們平時一直在想辦法逃離,但真正到了這個地步,偉靜問我:「你真的決定要走嗎?你覺得可行嗎?」當下我已經通過最內圈的看守,怎麼能放棄呢?「我們必須往前進,」我低聲說:「我們不能失敗。」

偉靜再次走出屋外時,手上抱著一堆衣服。「我上去看一看。」當她經過我時,低身說。我知道她想爬上平房的屋頂,俯瞰院子內外的所有動靜。過去幾個月以來,她便以各種理由爬到屋頂。從十幾年前開始,這些平房建築開始在村子流行,現在這些平房的屋頂具有無比重要的價值,讓偉靜得以為我觀察逃亡的路線。

過了一會兒,她下來了,表示我現在動身是安全的。到目前為止,一切正常,看守們沒有任何異狀。那時我的呼吸已經和緩下來,神經也沒那麼緊繃。我靜靜地爬上牢記在心中的石階,然後立即蹲伏在東面的牆頭上。那裡比平房還要再低矮一點。只要越過相連的鄰居院子,朝東便是自由的方向。

依照以往的生活經驗,我已經把所有的細節都牢牢記在腦海中。我知道在離我六、七公尺遠處,就布署著第二層看守;他們正在和一位村民說話,我蹲伏得很低,如果我稍微抬起頭,他們就會發現我。我緩緩地移動,發現偉靜曾提到的瓶子,那是看守們放在牆頭上的障礙物。我拿起瓶子,繼續往前挪動,在跨坐牆頭前,把瓶子擺在一旁。我小心翼翼,避免引起一絲一毫的懷疑,等我把身子移到牆的東面後,又把瓶子放回原處。我在鄰居與我家之間的牆頭上做好準備,一腳踩著我家的牆,另一隻腳踩著鄰居家的屋山牆,手腳並用,緩緩地爬下,躲到鄰家院子的角落裡。

我迅速爬過鄰居的堂屋門前的院子,朝著她家廚房的水泥台階爬去──她家平房的方位和我家的是相似的。我知道還有另外一組看守,就在鄰居院子的外頭,從大門門縫中或許會瞄到我。我計劃爬上鄰居平房的台階,再爬上東面的牆頭,然後爬到另外一個鄰居的院內。上上下下爬過一道道牆,一個院子接著一個院子──這是我唯一能越過看守封鎖線,跑到曠野的方式。我什麼都沒帶,不過路線的所有細節都了然於胸。

我賭上運氣,開始爬上鄰居的台階,摸索著偉靜之前警告過我的物件:在第二階上有兩個鐵桶,我沒弄出任何聲音就通過了;再往上爬,有堆電線,連接到看守們遮蔽我們手機訊號的屏蔽器上;越過電線再爬幾步,我碰到了偉靜描述給我的那堆放在破瓦盆裡、斜靠在平房牆上的磚頭。我用雙手摸索找路,發現有段牆很不牢固;如果強行爬過它到另外一側,圍牆肯定會因無法支撐我的體重而垮掉。

就在這時,我聽到了鄰居大門被迅速推開而發出的嘎吱聲。我趕緊溜到平房的屋頂上,快速仰躺其上。如果被她看到,肯定會舉發我。我知道看守們曾經以食物賄賂她──甚至可能給她錢,要她監視我。

我靜靜地躺在那裡幾分鐘,強迫自己讓心跳和緩下來。目前為止,一切都還安穩,我對自家周遭環境的熟悉大大幫助了我。雖然自幼失明,可是我靠著其他方式,熟知了村內的所有旮旯角(角落):各種類型的聲音、各種混雜的味道,以及空間的結構關係。在我逃亡的過程中,記憶力扮演重要的角色──當你失明時,沒法瞥見任何東西──我知道,我只能仰賴記憶,才能往下個村莊西師古前進。東師古與西師古的距離很短,但沿路障礙很多。在我入獄和在家拘禁之前的歲月,我已非常熟悉這些圍牆、道路、村中田地的一切細節。現在,在被禁錮七年之後,記憶就成為我逃亡的最佳嚮導。

袁偉靜:看日曆數雞蛋

從光誠出獄回來的那天起,我們就一直在討論逃亡的事;我們花了一年多的時間計劃逃亡。我時常翻閱年曆本,要從中挑個吉日,這只是安慰我的恐懼,好讓這永無休止的日子過得快一點。看守之前幾乎搶光了我們所有的東西,他們害怕我們會尋求協助,哪怕是對我們有用的一小撮紙張也不留。現在,我們只有一本二○一二年的小年曆本,這是我婆婆經過這些挾持者同意,並在他們的監視下買的。

我知道,如果我花太多時間在看年曆的話,看守或許會生疑,因此我每天都在曆本寫下家裡的雞所生的雞蛋數目。因應長時期的拘禁狀態,我們讓母雞孵化一些蛋。孵出小雞後,我們就有了四十多隻雞,補充我們飲食貧乏導致的營養不良;如果其他東西都沒了,還能殺雞來吃,我們必須完全自給自足。當看守們終於問我如此頻繁翻看曆本的原因時,我說我在記錄每天收集的雞蛋數目;他們接受了這個解釋,再也沒多說什麼。

隨著時間推移,我瞭解到春天是逃亡的理想季節。樹上的新葉會掩蓋光誠移動的身影,拂過樹葉間的微風會消去他無法避免的行動聲響。當我在翻閱黃曆時,我發現四月二十日是吉日:財神朝東,這正是可行的逃亡方向之一;而那天是豬克蛇──光誠屬豬,輪值看守的組長恰好肖蛇。在更為現實的層面,我們也分析過不同看守之間的換班時刻,也瞭解到,現在這群看守習慣坐得離我們堂屋門口遠一點,這給光誠提供了更好的逃亡條件。

不論吉凶,古曆都以兩小時做為時辰的間隔,從上午十一點到下午一點間的午時,是最理想的時刻。如果有所謂的最佳時機的話,我其實也不知道它會在何時降臨。光誠事前不知道我翻閱過黃曆,也不知道四月二十日這天有何特殊意義。但是當時機出現時,正是十一點前的時刻──那個看守站起身,去倒水喝茶。

陳光誠:一定要撐到六顆蘋果報平安

時間似乎漫長到毫無盡頭,天黑之前,我終於聽到遠方傳來那台手扶拖拉機的聲音。當它接近路口時,一如我期望的,看守開始挪動板凳─我的機會來了!當這台不知情的拖拉機配合分散看守的注意力、並掩蓋我爬牆可能會製造出來的聲音時,我只有幾秒的時間。

我盡快悄無聲息地爬過這道石頭牆,把腳踏在粗糙的石縫上,迅速翻上牆頂,我轉身把腳懸在牆的另外一側。我知道腳離地面大概二公尺,這是我還能應付得來的距離。腳一落地,我就到了另一個我十分熟悉的院子――我們陳家的老宅。多年前,我在這裡出生,和父母與四個哥哥一起住了好多年。老宅和院落都已經荒廢,不過打從我落到牆的這一面起,所有細節以及我對周遭空間的記憶就變得至為重要。

我鬆開手翻身跳下去,右腳立刻爆出鑽心的巨痛。拖拉機的噪音掩蓋了我掉下來的聲音,無論如何我也要設法壓抑我內心因痛楚竄起的哀嚎。我整個人趴在地上,發現牆底有一大堆石塊,而我就不巧落在那上面――我的腳扭傷了,痛到無以復加,不過我知道自己必須趕緊穿過兩道牆之間的空地,因此我立刻用滾的方式移動到另外一道牆的牆角下,那是院子北面老房子的前牆。我再度試著站起身,想確認腳的傷況,不過實在疼痛難挨,只能痛苦地跌回原地。

如果我的逃亡先前看起來是冒著極大的風險,那麼現在就是絕對的瘋狂。我躺在那裡估量自己的情勢:我眼盲,獨自一人,沒有家人或朋友的協助。在我離開家幾個小時後,只前進了大概一百公尺遠,而我的右腳骨肯定是斷了。雖然已經接近晚上,但村子的周圍還是有許多看守層層把關,而且他們會整夜巡邏。

上天既然讓我有機會逃到這裡,為什麼又讓我摔傷了一隻腳?這個世界太過艱難,而且危機四伏。我要如何才能逃到下個村子?那可還有一公里半的距離。為何命運讓我的逃亡出現如此大的困境?不過,我決心不屈服於痛苦和恐懼,不論發生什麼事,我都不會就此放棄。

也許是上天想讓我一次把所有的罪都遭完吧!我專心往前推進,一心只想到要怎麼去克服橫陳於前的障礙。不管怎樣,我都得想辦法把六顆甜美多汁的蘋果送給為我守候的偉靜。

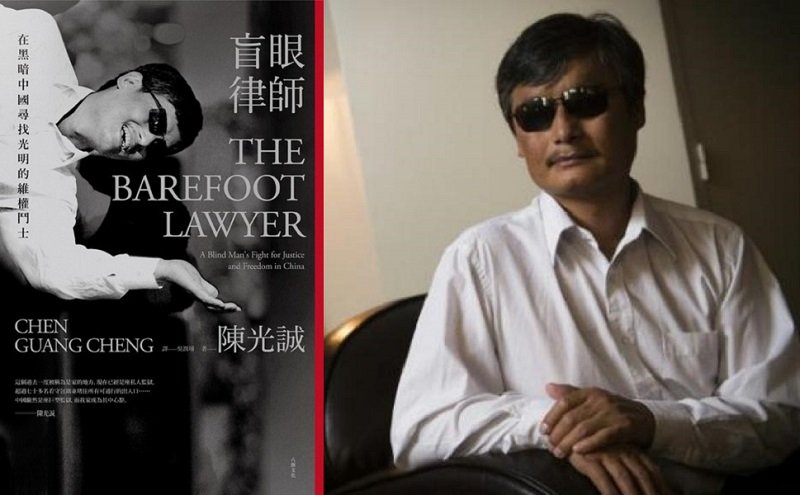

小檔案:

作者陳光誠,為中國著名盲人維權人,自學法律知識幫助村民與殘疾人士爭取權益,被譽為「赤腳律師」。2005年,因為披露臨沂市非法強制墮胎一事,招致迫害於隔年被誣陷入獄。2010年出獄後轉為在家拘禁,2012年4月,在妻子袁靜偉協助下,穿越有若天羅地網的監視,數日後進入北京美國駐華大使館尋求庇護,並於同年五月中離開中國,抵美。

*本文選自作者赴美後的第一本傳記《盲眼律師;在黑暗中國尋找光明的維權鬥士》(八旗文化)。

《盲眼律師 : 在黑暗中國尋找光明的自由鬥士》新書分享會:

11.20|五|8:00pm-9:00pm |台大店3F 藝文閣樓

主講|施逸翔 (台灣人權促進會 副秘書長 / 人權公約施行監督聯盟 執行秘書 )

主持|洪源鴻 (八旗文化編輯)