2018年是全球金融海嘯十週年,恰逢主要經濟體中央銀行領導層換屆。各大央行堅持十年的超常規量化寬鬆貨幣政策,已讓市場人士發出「大到不能倒」的警語,如今美國聯儲會七席理會懸缺四席,2018年中紐約聯儲分行行長又要退休,調和鼎鼐、萬邦關注的新任聯儲會主席鮑威爾(Jerome Powell),偏偏不是經濟學家,讓副主席人選成了各方人馬的競逐焦點。可以預期,資本市場波動將成為新常態,換屆後的各大央行領導將如何管理從零(負)利率走向正利率的經濟,以及持續應對區塊鏈金融與大數據物聯網等新科技對宏觀監理帶來的巨大挑戰,任務艱鉅。

縱觀人類金融史進程,央行是近代產物。在歐洲最早出現的幾間央行,例如瑞典央行與英國央行,原本是為了清理王債與戰債,保守甚至保皇的色彩很重,甚至可能與民間銀行(通常是由貴族富商經營)競爭,並未負擔太多監理職能。經歷二十世紀經濟大蕭條、兩次世界大戰與各類金融危機後,央行在宏觀調控與金融監理的職能逐漸吃重,才逐漸總結出三大主要任務:(一)貨幣穩定:維持一國貨幣購買力與匯率的穩定,基本上等於控制通貨脹脹;(二)金融穩定:確保金融體系不要出現過度槓桿導致恐慌擠兌、償付不能、與無序倒閉等系統性風險,以及在風險成就時承擔最後貸款人的責任;(三)充分就業:以適當的政策工具使一國的失業率不低於某個不會讓通脹失控升溫的適當水平,即所謂的NAIRU(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)。

這三大任務看起來經濟,其實非常政治,因為三大任務彼此衝突,而且牽涉到議會民主與資本主義的兩種理念與制度的根本矛盾:充分就業會推升通脹,過高通脹讓貨幣不穩,動盪貨幣影響投資,不利就業;通脹對貧富階級的影響不同,對窮人而言,通脹推升工資、攤薄債務,對富人而言,通脹侵蝕金融資產實質收益率,影響實業運營成本。貧富階級對通脹的不同偏好此一資本主義內在的經濟問題,透過議會民主制度轉變成政治問題;肩負金融治理的技術官僚,就成為「分配正義」政爭的颱風眼。

要理解處於全球金融資本主義肆虐、貧富差距兩極分化、社群網絡民粹橫行時代的央行,政治經濟學比貨幣銀行學更重要。美國央行 -- 聯邦儲備系統(Federal Reserve System)的發展史 – 是很好的研究教範。

美國政治基因中先天含有對中央集權制度的懷疑,但在憲法中又設有各種精英防杜暴民專政的制衡機制。1783年獨立戰爭打完之後,清理鉅額戰債成為形同破產的合眾國政府必須迅速解決的問題。當時大陸會議中分裂成代表農場主利益的民主共和派(Democratic-Republicans)與代表商界利益的聯邦派(Federalists),前者主張用通貨膨脹讓社會分攤還不起的債務,後者援引英格蘭銀行的成功史,主張透過「證券化」政府的稅收定期還本付息,讓債務成為促進工商的金融通貨與社會財富與信用的載具。

兩派相持不下,直到1788年美國憲法正式通過後,方由合眾國首任財長亞歷山大・漢彌爾頓主導推行公債重組方案並獲得國會支持,催生了美國史上第一間央行 – 第一合眾國銀行(1791-1811),但中央與地方的矛盾並未完全化解。第一合眾國銀行在1811年特許執照到期後關門,復於1816年以第二合眾國銀行之姿重新開張,但在1832年成為Andrew Jackson總統競選連任時的黨爭焦點。在經歷這段史稱「銀行戰爭」(Bank War)的動盪之後,第二合眾國銀行被清算,給了各州銀行放鬆信貸與濫發貨幣的空間,也造成1837年金融危機與延續七年的經濟通縮。

南北戰爭後的美國經濟,是由東岸的金融財團與實業鉅子所主導的城鎮化與工業化所形塑。在此資本集中的過程中,代表小農場主利益的州與企業一直很難得到華爾街放款的充分支持。考慮到農業靠天吃飯的風險,將本求利的銀行家無法在農業放貸上特別體諒,情有可原,卻給了在經濟轉型中感受到「不公不義」的農業州有了利用議會民主爭權奪利的藉口。這個政經矛盾,上溯Andrew Jackson總統創辦民主黨的宗旨,歷經南北戰爭,催生了民粹運動,並在1893年經濟衰退與1907年金融危機後出現了總爆發。1913年成立的多中心化(decentralized)聯儲系統,就是矛盾衝突妥協的階段性成果。

聯儲是政治機關,受到特定時空背景的政治綱領、輿論風潮與經濟現實的影響,是因應危機的產物。聯儲系統各分行的選址與其共識決的治理結構,體現了政治妥協的特質。十二間聯儲分行 -- 紐約、波士頓、費城、芝加哥、克利夫蘭、里奇蒙、亞特蘭大、聖路易、明尼亞波里斯、堪薩斯市、達拉斯、舊金山 – 反映當時國會中議員及其所代表的選民利益與黨派博弈;民眾仍對1907金融危機心悸猶存,加上西南各州商界對由紐約銀行家設計的央行法案的不信任,種種政治考量,令聯儲理事會座落在華盛頓DC,而不設在紐約。儘管如此,因為聯儲紐約分行是聯儲會諸行長之首(The First Among Equals),又是常任理事,加上1913年聯儲局法案對理事會的中央領導權限留有曖昧空間,紐約華爾街的利益與影響力,仍然明顯。

1929年股市大崩盤後接著經濟大蕭條,聯儲系統因爲各聯儲分行受地方黨派利益與意識形態影響,與華府聯儲會在宏觀調控方針上無法協同一致,讓國會有了指責聯儲會治理大蕭條不力的藉口,也給了行政與立法推動1933年銀行法案(即所謂的Glass-Steagall Act)整改金融體系 -- 組建聯邦存款保險公司、建立投資銀行與商業銀行之間的防火牆、創設聯邦公開市場操作委員會(FOMC)「中央集權」的理據,卻讓財政部長得以向聯儲局理事會施壓,讓聯儲在二戰時期大量購買美國公債,讓公債殖利率固定在0.375%「共赴國難」。這類讓國會憂心的債務貨幣化(debt monetization)行徑,正是造成二戰前德國惡性通膨的禍首,若不防微杜漸,將讓行政架空憲法賦與國會的財務監督與預算審批權,使三權分立形同虛設。

圍繞這個擔憂而開啟的政爭,在1946年就業法案通過後持續升高。美國因為二戰復員導致通脹加劇,CPI通脹於1947年達到17.6%,1948年仍有9.5%,但財政部與白宮仍希望聯儲會加碼購買國債。強勢的杜魯門總統甚至於1948年撤換了由小羅斯福總統任命的聯儲會主席,又於1951年將FOMC成員傳喚到白官「訓話」,卻對外宣佈聯儲與總統已經取得共識,讓聯儲會鷹派難以忍受,對媒體洩露了分岐並未解決的真相,導致了1951年聯儲局-財政部大和解(1951 Fed-Treasury Accord),方才形塑了聯儲會今日的獨立面貌。

理論上應該超越黨派政治、獨立行使職權的聯儲系統,事實上無法獨立於政治現實之外。國會創造聯儲,亦能毀滅聯儲。聯儲雖預算無需國會批准,但與國會之間形成了相互依賴的微妙關係:經濟好時,國會議員不會稱頌央行英明;經濟差時,獨立的央行就可以替國會分謗,成為轉移焦點的批判目標。

更深一層分析,不論是配合政府作戰需求壓低利率,或是在大選年「放水」刺激景氣,掩護總統候選人連任等等指控,在聯儲歷史上屢見不鮮。最有名的例子,就是尼克森時期的聯儲會不顧越戰與赤字壓力放任通膨惡化的歷史。那段聯儲會及不光彩的往績,是促使尼克森終結布列頓森林體系、以及福特、卡特、雷根總統任內難以根治的經濟滯脹(stagflation)的遠因,直到Paul Volcker在聯儲會主席任內才解決,也付出了相當沈重的代價。

美國財經記者William Greider在其著作《聖堂秘諭:聯儲如何管理國家(Secrets of the Temple:How the Federal Reserve Runs The Country)》書中,爬梳了1979年到1987年Paul Volcker接受卡特總統提名任聯儲會主席、以及1980年貨幣控管法案(Monetary Control Act of 1980)讓聯儲會擴大監管範圍與開啟金融業去監管(financial deregulation)的歷史。根據Greider研究,Volcker治下的聯儲會,為了壓制通脹,必須不斷升息,但1980年是大選年,如果升息太快導致經濟衰退,對尋求連任的卡特是沈重打擊。政治警覺性高的Volcker,決定將央行貨幣政策主軸從調控利率改成調控貨幣總量(monetary aggregates),亦即教科書上定義的M-1。

這個從凱因斯派往佛利民(Milton Friedman,貨幣學派祖師爺)的決策大轉向,提供了聯儲政治掩護。假設經濟因為升息而衰退並讓卡特落選,受到指責的聯儲至少可以說:央行沒升息,央行只是對貨幣總量進行控管,利率是市場力量的「均衡價格」。副作用則是:因為聯儲放手讓利率上浮,卻又透過提高存款準備率收緊銀根,無異於逼迫銀行對客戶實施信貸配給,有利大企業而不利中小企業與借貸消費的工薪階級。升息讓美元匯價止跌回升,不利農產品出口,又打擊了民主黨選民的核心利益,讓卡特選情雪上加霜。

由於M-1很難精確量度,且受季節性因素影響而波動,聯儲會調控貨幣總量的政策因此造成短期利率劇烈震盪,復又因為誤判而讓利息不降反升,加劇了衰退,結果讓卡特落選。甫當選總統的雷根是貨幣學派信徒,又崇拜相信自由放任的1920年代總統柯立芝。雷根所提出的減稅振興經濟法案,不僅大減美國富人與財團稅負,大幅增加財政赤字,不利壓抑通脹預期,偏偏雷根又是在指責卡特讓通脹失控的氛圍下當選,必須堅決打壓通脹。

Volcker為了捍衛聯儲威信,寧緊勿鬆,大手升息,反而讓美國經濟在1981-1982年再次陷入衰退,將近11%的失業率,是大蕭條以來最高峰,聯邦基金利率(Federal Funds Rate)高達20%,亦是史無前例的新高。景氣復甦之後,通脹預期改變了,但赤字依舊;衰退加強了跨國金融機構的放款定價權,高利率與低稅負又讓資本家重建資產收益護城河,拉大了貧富差距。凡此種種,聯儲會實需負起相當程度的政治責任。

在債務驅動的美國經濟中,赤字與通脹互為因果,是必要之惡。貨幣學派認為,通脹是貨幣現象,凱因斯學派卻說,通脹是政治判斷。綜觀美國貨幣史與聯儲發展軌跡,貨幣銀行學往往讓位給政治經濟學,根本問題是,在同時標榜議會民主與資本主義的國家中,究竟應該如何治理經濟?經濟發展的成本該由那個階級負擔?經濟發展的成果又該如何儘量讓不同階級的人民分享?如何持續有效化解民主與資本兩個陣線的衝突,促進不同階級的公民和平共處?

資本崇尚自由,民主追求平等,在資源有限的現實世界,兩者不可得兼,僅能靠博愛調和。但博愛太空泛、太不理性,實務上難以操作,因此需讓屬於倫理道德宗教信仰層面的博愛,透過金融市場「抽象化」,遁入金融治理專業的神秘領域之中,以利鞏固精英統治。這是理解聯儲政治職能的正確框架。以此框架檢驗2018年的聯儲會,可以得出很多深刻觀察。

參眾兩院與川普政權的財政部都希望拆掉Dodd-Frank法案中的Volcker Rule,亦希望能讓系統性重要金融機構(SIFI)的監管門檻不要影響中小型銀行承作放款的能力。Community Bank Relief Act of 2017讓資產在500億到1000億美元的金融機構不用被當成SIFI監管,資產超過1000億但不到2500億美元的金融機構在法案通過後有18個月可以豁免被當成SIFI,並賦予聯儲會在豁免到期前決定否將其視為SIFI監管,實質上鼓勵美國金融業進行新一輪的整併,讓聯儲會事實上取得決定誰是”right size”的權限。耶倫下台前臨去秋波,裁罰限制富國銀行的成長速度,等於讓聯儲會制定宏觀產業政策。

得到參眾兩院認同的聯儲會主席鮑威爾在私募基金界任職多年,人緣極佳,屢次發言必稱經濟增長,與主導放寬Dodd-Frank法案中對銀行限制的參議院金融委主席Crapo唱和。Crapo來自愛達荷州,關心中小企業增長。增長要靠信貸支持,利率不能增加太快,但美國失業率已經降到約4%,通脹雖然沒有離2%的聯儲目標太遠,但在中美貿易戰甚囂塵上的時刻,隨時可能爆上,迫使聯儲會升息。若升息太急,又可能在減稅法案振興景氣之前,先擠破量化寬鬆吹起的資產泡沫,負面財富效應可能不利經濟增長;若不讓投機泡沫縮小,又可能造成難以收拾的系統性風險。

共和黨稅改方案通過之後,擴大了美國未來財政赤字,給了投資人減持美元公債的藉口。美元最近在全球匯市走弱,亦增添了缺員的聯儲會宏觀調控的難度。理論上,美元歸財政部管,聯儲會主管國內貨幣政策,對外匯政策僅能參贊。若取得總統授權,財政部可動用匯率穩定基金(Exchange Stabilization Fund,ESF)直接干預外匯市場。儘管川普政權「美國優先」的硬幹政策與內政外交場域的衝突,影響投資人對美元的信心。情勢應該還不到動用ESF的時候,但全球貿易戰與金融戰大有山雨欲來之勢,考慮川普政權的本質,市場須更密切關注聯儲會與白宮的互動。

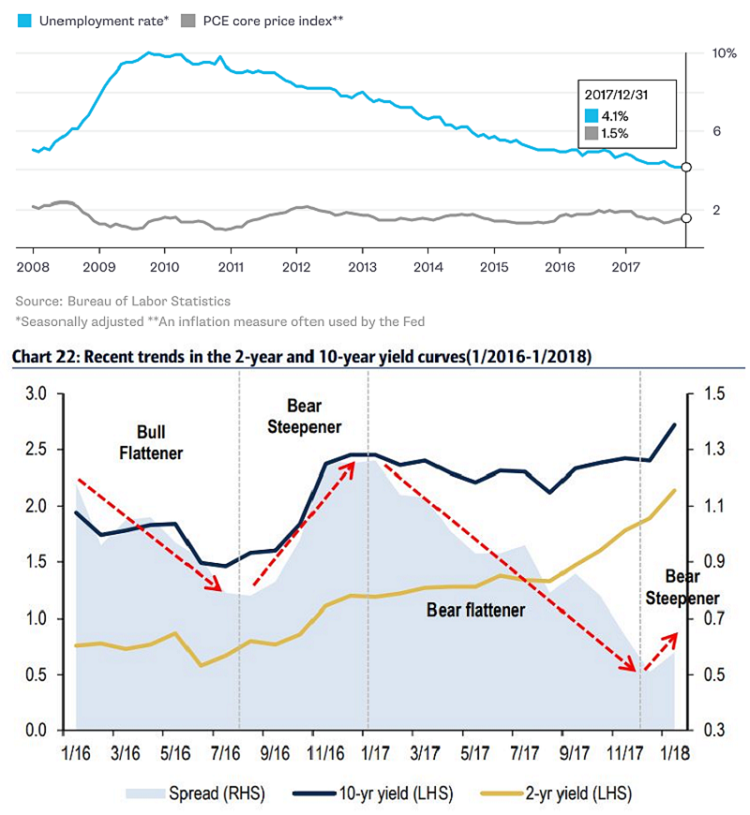

面臨美國期中選舉,老於政治的聯儲會,應該先升息一次立威,然後觀察股市與債市風向,在期中選舉大局底定後再從長計議。最近美國公債市場殖利率曲線出現的bear steepening走勢 – 10年期殖利率漲幅超過2年期殖利率漲幅導致利差收窄並讓曲線變陡 – 顯示這個觀點可能已經被投資人 “priced in“。歷史證明,溫和的bear steepening有利於金融股。參酌前述的政治觀察,精明的市場春江鴨應該明白如何佈局。

展望未來,如何在互聯網資訊科技的指數型演化大勢中,肩負貨幣穩定、金融穩定與充分就業的三大任務,管理好愈發智能化的經濟,是聯儲會與其他各國央行的巨大挑戰。摩爾定律指出:每18個月半導體科技的進步會讓計算能力翻倍。科技創新不斷降低人類改善生活的邊際成本,但同時也加速摧毀無力創新的產業中的工作機會。這意味著各國央行為有可能會在科技創新走到物理極限之前,先面臨其政策工具的極限,無法充分執行三大任務。無論央行家們宏觀調控的信心與決心有多強,在科技創新的破壞性影響下,可能是無效的。這對全球金融市場的中長期影響,非常深遠。

智能經濟時代央行金融治理政策工具的挑戰,可大略歸納為三點:維度、精度、速度。

維度:宏觀經濟是人類微觀經濟活動與社會互動的總合,宏觀趨勢由微觀行為所導致,微觀行為體為了兢爭資源,會對宏觀趨勢走向在信息不充分的情況下作出預判,進而改變自己與他人的行為,形成互相影響的動態回饋機制。理論如此,實務上卻很難將各種宏觀與微觀數據充分納入決策體系。許多決策者仍然倚賴不及時、不全面、甚至不準確的數據形成判斷。央行如果不能充分掌握因為互聯網新維度上產生的數據、信息與回饋機制,而僅憑經濟模型與經典思維來宏觀調控,很難取得全面綜效。美聯儲在2015年曾經嘗試將涵蓋個人與企業借貸風險偏好、金融體系供需失衡等44個指標綜整成一組美國金融風險的熱度圖,試圖以宏觀經濟的視角檢視信用風險的微觀結構。美聯儲承認,現有技術尚無法即時呈現金融體系的風險傳導路徑,也還做不到防患於未然,還需努力,但至少是個開始。

精度:任何量度經濟活動的作法都有侷限,追求絕對精確並不必要,但隨著金融業的連結度與槓桿率愈發增加,既有金融體系缺乏共通的底層數據交換架構的問題就更形嚴峻。很多金融活動的流量無法直接觀察,通常都要在事後才可從價量變化的數據中推測,無從覺察動向。如果傳統的經濟量度方法與決策機制也無法偵測、納入這類數據,等於是讓有政策影響力的決策者用不完整的情報相互博弈。這其實是區塊鏈與央行數位貨幣可以協助的領域。若把互聯網上的數位貨幣想成具有測繪功能的傳感器,將金融體系中的「流動」相關的大數據,透過區塊鏈或其他分布式帳本技術,與整個金融互聯網同步,再結合機器學習技術,有可能大幅提升央行與政府掌握經濟實況的能力與政策工具的精度。可以想像,如果1980年代有這樣的技術,聯儲會調控貨幣總量的手法將更加多元細膩。

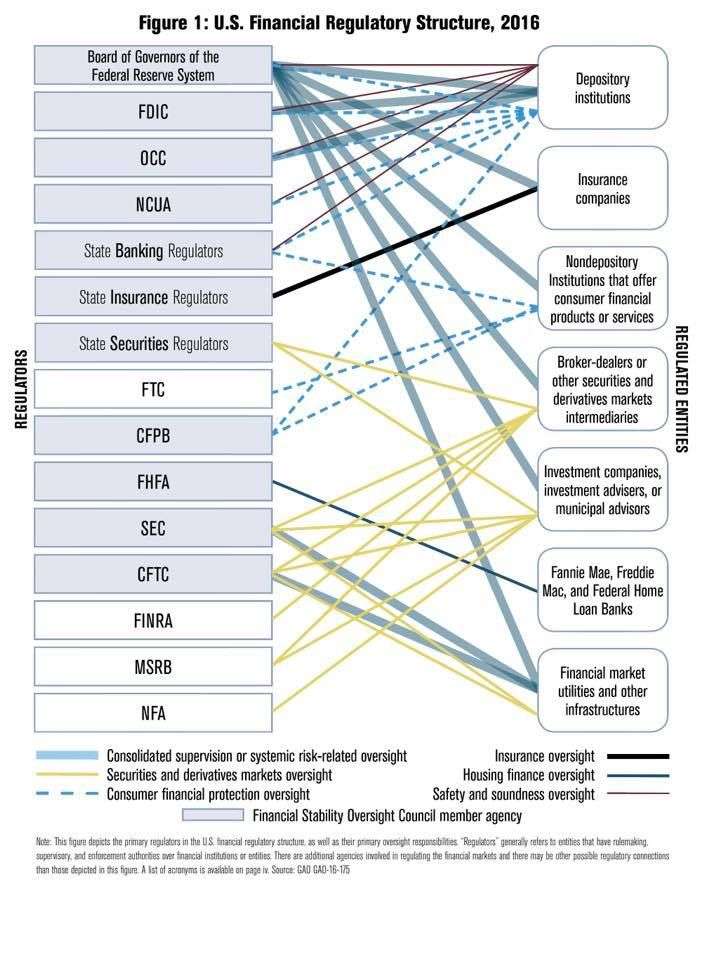

速度:移動互聯網科技的飛速演進,以及金融物聯網的崛起,潛在徵信數據源管控難度與駭客攻擊風險的增加,對創新遲緩的傳統金融業者各國金融監理機構,尤其是在群眾心理與透過互聯網製造連鎖反應的緊急應變方面,帶來前所未有的挑戰。在高頻交易與金融大數據競技的世界裡,從「資訊」變成「情報」的傳播與轉化過程,可能在幾秒甚至幾微秒內就可以完成,但人類不一定能分辨一則訊息的發布者是機器還是人類。當記程式用機器語言爆料給情報監控程式分析實況與高頻交易程式下單時,金融市場的瞬息萬變早已快過人類視網膜與大腦的處理速度,遠超過金融監理機構官僚作業的容量,也遠遠超過陷入黨爭的議會民主機制形成共識與決策的能耐時,金融治理模式的快速創新,非常關鍵。可想而知,如果美國金融監理機構的複雜度不減(如下圖),央行是否具備足夠敏捷的組織架構與決策機制,將會在處置下一次金融危機時,接受公眾的嚴格檢驗。

就算央行的治理能力在維度、精度、速度等方面都趕上了智能經濟時代,是否就意味著某個「美麗新世界」注定到來?這仍然是政治問題:活在資本主義民主共和國中的公民,為了管理自身與外界的金融風險,應該選擇何種機構設計?讓渡哪些權利?公民的「金融主權」究竟誰屬?如果前智能經濟時代的央行宏觀調控政策可以在「濟弱扶傾」與「劫富濟貧」的兩端擺盪而不受問責,智能時代的央行家,面對各種指數式演化的、極具顛覆性的科技創新與人類生活的深刻變化,做出誤判的政治經濟代價,又該如何向公眾負責?是否有更好的替代方案?如何提升公眾的相關金融知識素養並促進具建設性的辯論?金融聖堂的前門,是否界定了民主的極限,人民不得跨越?

惟有重新審視聯儲會發展史,民主社會的公民才能更清醒負責地回答前述的政治問題。聯儲系統以及各國央行,都是發展中的原型;宏觀調控的政策,只是一連串的試驗;從貝殼到黃金到紙鈔到信用卡到加密貨幣,都是歷史進程當中曾經的新階段。新舊階段交替之間的歷史教訓,往往比階段性成果更能打動人心。與利益集團爭奪金融實權的邊陲精英們,或許應該複習美國民粹派倡議但因為太超前而失敗的「民主貨幣」。William Greider說得好:

「貨幣是許諾未來的合約,不是償還過去的義務。自由的社會以民主方式,獨立自主議定合約、信守承諾,執行條款,不受過往財富積累努力的羈絆。國民政府可以創造貨幣,並賦予其促進平等的社會目標,因為政府是未來的最終擔保人。如此創造出來的的嶄新貨幣,應該是自由的,卻又是極富價值的。貨幣價值來自於所有人的共識,其隱含的權力也應當為所有人共享。」

挑戰十分巨大,我們依然在路上。

*作者為旅居香港的金融觀察家與專業投資人,源鉑資本(Kyber Capital)執行長。